诗/匿名

鸟鸣高于流水也高于桥面

欢唱的两端并非无端

一端连着老河山,一端连着新生活

你从时间深处晾出的旗袍与绣花鞋

在人世中央,依旧款款生风

手拍栏杆,那么多的十字路口

现在已在低处,曾经意味深长

多年以来,一直横亘在经过人的心头

产安江读诗:这首诗给我的第一印象是泛抒情和伪抒情。先说泛抒情,浮于事物(立交桥)的表面,习惯性用语太多,且始终在外围绕来绕去,缺乏内在的感觉性的诗思。再看伪抒情,全诗唯一的体现时间性的深度联想在四、五两行。乍一看,“旗袍与绣花鞋”于“立交桥”有传统与现代交融的味道,但是,由于“旗袍与绣花鞋”属于民国时期的小资物件,只是到了开放后的某个时段才再次获得个别阶层人士的青睐,且与作者自身的现实生活没有多大联系,所以是典型的伪抒情,字里行间流淌着传统文人附庸风雅的精神遗存。总之,这样的写作是不可取的,偏离了真实,也没有任何新意。给人以矫揉造作和无病呻吟之感。

诗/汤养宗(福建•55后)

“照镜子的盲人,是终于得到镜中真相的人。”昨天

我终于把这句话又说了一遍。而最早

它不属于这种表述:“照镜子的盲人

是那面镜子所要的镜子。”去年,我其实

曾将它改动过:

“照镜子的盲人,是镜子所要的最完美的人。”

产安江读诗:中国新诗目前仍处在一个野蛮生长的阶段。在这个过程中,有迷恋传统消遣式写作的,有对照西方亦步亦趋的学习者,也有立足自身传统学习西方的真诚探索者。然而对于诗人来说,他对诗的理解和把握,是认真地寻找并书写内心的感觉还是玩弄技巧,某种程度上决定了他的诗作品质的高低。汤养宗这首《有问题的复述》,很可能受到了里尔克和博尔赫斯在多首诗中所涉及的镜像的影响。诗中,他通过三次自我“改动”,表达了其自身认知的前后变化。如果我们把镜子作为现实世界的隐喻或人在现实世界中的投影,那么,这首诗都是不难理解的。而问题在于,这里镜子的隐喻及其所生发出的东西,都没有任何新的发现和新的意味,不过是从文字上耍了一点绕口令似的花招。这种执着于意象营造并故意让人猜谜的写法,的确是“有问题的”,“制作”的痕迹过于明显,是典型的故弄玄虚,也正是“办公室诗人”或书生气十足的诗人的一贯做派。问题不仅仅如此,这样的作品居然曾经被某些大刊的编辑相中,不能不说也是编辑自身的失察,起到了非常不好的负面导向作用,是当今诗坛的悲哀。

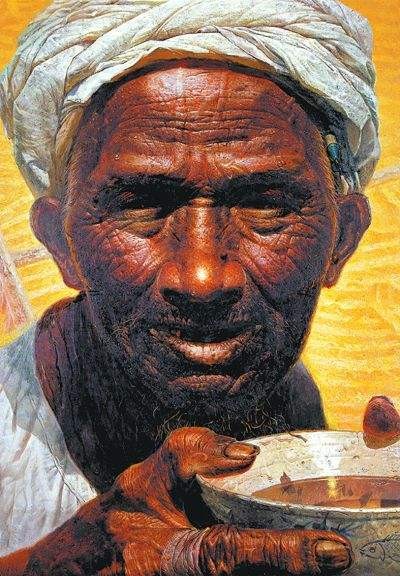

脸

诗/储子航(安徽•00后)

那是张油画吗?

端着茶水,包着头巾的

沟壑纵横的农民形象。

同样佝偻的,爷爷奶奶坐在

我对面,端着茶水,暗黄色,

满是沧桑的脸。

我坐在木桌前

它好像一直在那里

立了几十年。

穿着灰色羽绒服的

叔叔在我身边

略臃肿的脸上几粒微小的黑斑。

那同样是父亲的脸啊!

风吹过苍黄的麦田

那千百年亘古不变的

血脉渊源

继续在新一代人的脸上

浸润,心里蔓延。

产安江读诗:说说最后一首吧。虽然其中有几行富有意味的句子,比如“它好像一直在那里/立了几十年”。但是不说作为诗,即使是作为散文;语言表达也显得非常稚嫩,过于松散。建议反复琢磨修改,不要急于求成。

经过我窗口的人

诗/蓝冰丫头(福建•90后)

我坐在八楼写诗

一群民工从东街走向西街

他们带着疾病

委琐,贫穷

从早晨走向深夜

从壮年走向死亡

他们一定抬头望了望我的窗口

他们一定在死亡线上

越走越亢奋

产安江读诗:有画面感,有反差,有巨大的张力。其中的反差耐人寻味。写诗的人看似处在高高在上的“八楼”,而实际上他(她)眼里只有这些“民工”,不知不觉中将自己的情感倾注在他们身上,体现出深刻的悲悯情怀。“物以类聚,人以群分”。同时也说明,反差只是表象,更隐蔽的潜台词是:诗人和“民工”其实是同一类人,在这个资本操控一切的年代,他们都走在死亡线上,“越走越亢奋”。

①如果您喜欢本期作品的诗/文,欢迎转发(手留余香)、赞赏、留言等,也都谢谢!

②如果您有佳作/好评想推荐,请组好优秀稿件(不限首发),留下您的微信号,感谢!