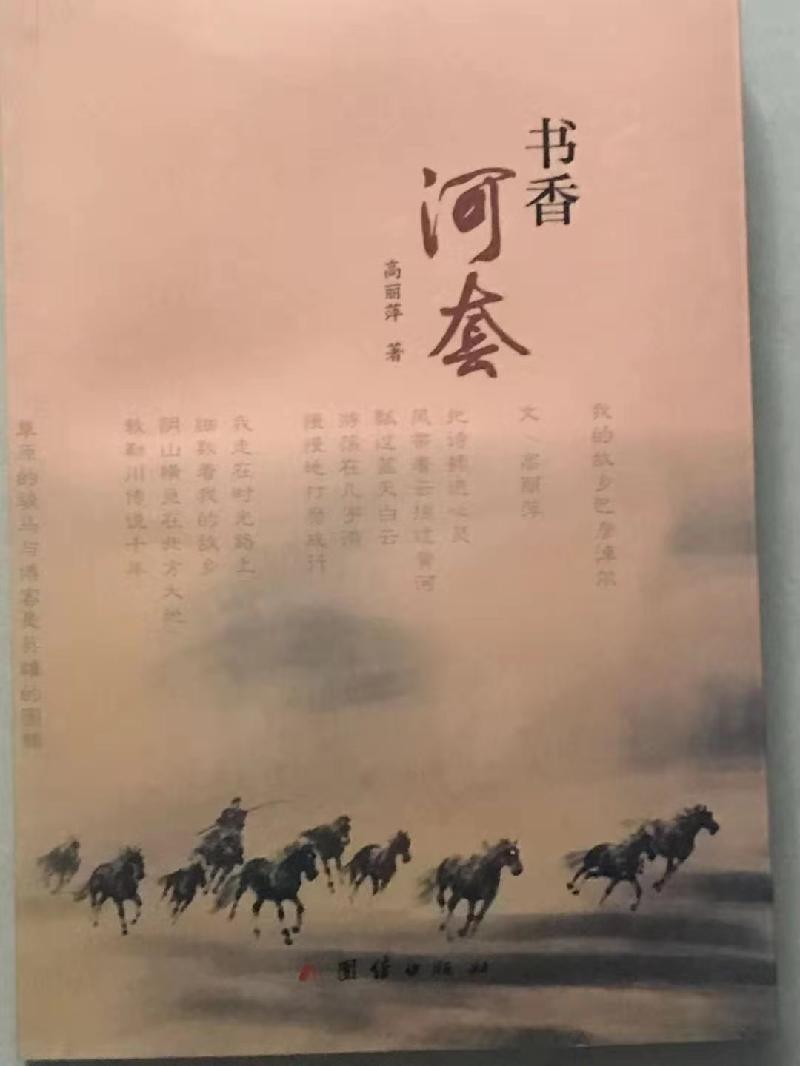

书香女人

文‖高丽萍

一本书里会记录一个或者N个故事,一个故事叙述一段人生,那N个故事便会有无数段人生、它会折射怎样的世界呢?“读万卷书,行万里。”“悬梁刺股”“萤窗唤雪。”自故以来,勤奋读书,提升自我是每个爱读书之人毕生的追求,读书不仅仅能塑造人的素质,精神,还能升华人的思想。

人生,总是有始料不及,从来没有时间的思考,也没有思考的余地。

好多时候,那些错落在生命中的风景,还有人和事,总是匆匆地来,又匆匆地去,在这短暂的来去之间,我们还没来得及细细地体会,却要学会承受更多的离别。承受心灵更多的擦肩和失去的痛苦,而面对更多的无常琐事,学会了接受,我们才会用心守候,却不能一直拥有太多的失去,或者,再聪明的人也不能安排得体。或者,只能用文字与书香来修饰自己,安慰自己的失落和寂寥。当然,对一个女人来说最好的办法莫过于写作,以笔代言,以文字取暖,把生活当米粒一样蒸了,煮了,吃了,煮字疗饥。这其中的滋味也只有体验过了才能知道。就写作而言,本身是一个就苦差事,也是一个孤独的事,而比写作更孤独的是心灵。但,能与文字结缘是幸事,苦着并快乐着,它与心灵产生共鸣,是幸运也是幸会,也是福气。

去年国庆节前夕,忽闻李廷航老师驾鹤西去,如雷轰顶,让我大吃一惊,心生五味杂陈。仿佛思维还停在与他半月前的一次微信聊天的气氛里。当时得知他在重病其间,是在医院输着维持生命的液体在与我作最后一次聊天,我的心里很不是滋味,不敢有一点闪失,认真聆听老师的谆谆教诲。尽管这样,他仍然关心询问我的生活,关心我写作的情况,关注着我每天发的微信语录,还有作品。最重要的是关心我想再一次出书的心愿,并且,根据我平日里写的作品内容大部分是写家乡的那些人,那些山,那些水,还有那些值得写的事儿,以及人文景观等。他说:“很高兴你有这份家国情怀,你这个女作者真不容易,也了不起。”我打断老师的话,插话说:“谢谢您,老师保重身体,有时间去看您,您还答应给我的作品写序呢。”他那边是长叹一声说:“恐怕身体做不了主了,这样吧,你书名起好了没有?”我说:“想了几个都不理想。”“这样吧,我给你想好一个,怎样?”我当时迫不及待地说:“行,行,行。”他说:“就叫《河套书香》吧!也算给你写个序,能接受吗?”“我愿意,我当之无愧地愿意,这真是太好了,太谢谢您了,谢谢老师您的惦记,谢谢老师于我恩重如山的深情大爱。”他还说:“看到你写的散文,诗歌,小说越写越好,感觉你心情也很好,很阳光,我很欣慰,既然选择了写作,你一定要坚持写下去,知道你很勤奋……”

今天我流着眼泪再一次打开语音留言,重温李老师最后的遗言,那语重心长的话犹在耳边:“既然选择了写作就一定要坚持下去……”不为别的,就为老师在最后的时间留下的这句刻骨铭心弥足珍贵的鼓励话,我也没有理由弃笔,更何况我也如此酷爱文学,真的没有任何理由,任何杂念放弃这点儿唯一的爱好。如果真的离开文字和养育我几十年的故乡沃野热土,我会生不如死,我还能干什么?什么才是我的初心?因为爱好选择了写作,因为写了才知道苦,如果不写,苦都不知道自己有多苦。一个人最难能可贵的是有精神支柱和精神长像和文化自信。虽然生活的苦让我承受了很多,但,如果苦难是人生中的遭遇,那写作便是一生中的执着追求与寄托。谁都不愿过苦难的生活,但在苦难中能用文字作为一种宣泄的出口,或者一种武器,一种生活的乐趣,又何乐而不为呢?

我之所以选择了文学,便与之为谋,把自己浸润在书香的海洋里,畅游在墨香的世界中,用文字丰富自己的生活,开阔视野,润泽灵魂,让每一块肌肤,充满文字的力量。作一个有思想,有觉牾,骨子里透着灵气的女人,充满书卷的气息,透着墨迹书香的韵味,行走畅游在文学的田园和精神的家园,以新时代为背景,以家乡情怀为根基,以秀丽甜美的河套平原为重心,用笔代言,为家乡喝彩!

在风尘的世俗里,多少如歌岁月,多少如烟往事,能被不时地想起,记录成书。就是一种幸福,一种快乐。当一些经历,一些过往,一种前行,充斥着沧桑与坎坷,在记录起来的时候,总会滴墨成殇,也总有一些人,一些事儿,或一本书向上而生生不息,向下而厚德载物。也有一些感动蕴含着大爱,充满正气。再回首,总会思吟成曲成歌。

这么多年来也感谢自己,用文字支撑了过来,且走得踏实,忽略了忧伤,忘记了年龄,几度风雨后,认识了更强大的自己,在最无助,最苦难的日子里从未放弃挚爱的文学梦想,并一如既往坚持不懈地努力着,也坦然面对着纷纷扰扰的世界,与缤纷多彩的诱惑……

回首,往昔渐渐沉淀为一种坚强,初心已铸成一种自然,经历已打磨了时光,受益于书香的锻造,在每一段年龄里留痕,与输赢无关,与轻松解开所有的枷锁有关。28岁结婚生子初为人为母,相夫教子,30而立过着平常生活,40岁不惑年,日子遭遇了外力的冲击,不再平静,人生跌宕起伏,42岁婚姻变故,45岁仍白手起家,过着独立而孤单的生活。究其一生,洗尽铅华,仍然没有放弃文字。终于迈开脚步白天四处打工养家糊口,晚上借着豆花儿大的灯光熬夜写书,用比别人多十二倍的功力和心血,终于在42岁大器晚成,完成了人生第一部处女作《秋窗听雨》散文集。44岁心有不甘,兜里惴着500元人民币。破釜沉舟,踏上了北漂的列车,开启了人生最豪迈的一步,成为打工族里最没有资本而最自信的女人。索性一无文凭,二不年轻,三无依无靠的三无人员。浪迹于心中向往已久的首都北京,在那里扒地铁挤公交,混迹于盲流之中,仅凭借自己的两条腿和两只手,和自己的吃苦耐劳,也是生平第一次叩开了巴盟人在北京的知名饭店的门,先后找到几名陌生而熟悉的老乡,于是,顺利成章,有模有样地在“西北人家”饭店当了一名副其实的名档厨娘,做起巴盟特色的排骨焖面,手工攸面等。总算落脚安生。可没干三月,因为受不了阴冷潮湿的地下负二层的住所,加上一颗不安份的心无法捆绑在固定的地方,固定模式里。

通过朋友我还是想做文笔类的工作,于是在《团结出版社》找个修改文章的差事,算半个编辑者。半年过后因家中琐事,不得不“打道回府”,最后用仅剩的1000元钱,买了30本我喜爱的文学书籍,也带回来500元的资金,在物质和精神面前,成败在此一举扯平。人在旅途,仍须前行,还须努力。52岁已知天命,用三年半的时间通过网络教育终于考取人民大学法学专业证书,圆了自己的大学梦,也拿到第一张文凭证书。54岁,人生最大的悲哀是手里拿着钱救不下人,仅半年的时间,痛失我至亲至爱高大魁梧的父亲。人生的境遇,跌宕起伏,可歌可泣,可喜可贺,随手拉开了那些被岁月击碎的执念,让生命恒久所依靠最初的洁白之心,不以物喜,不以己悲,感知红尘之静,凝望时光,不忘过去,不畏未来。越过不惑,趟过一个又一个的过往,迈过一个又一个的坎坷,人生过半,渐次读懂了人生。仍孜孜不倦,再次提笔成文立书著述。回馈养育我的亲人,养育我的河套平原,这一方水土。

这个好地方,种甚吃甚长甚。五谷丰登,瓜果梨桃,六畜兴旺,绿色有机,天然无害,天赋的地理位置,真是“黄河百害,唯富一套。”我亦如一粒种子在泥土中深深地扎根,埋下伏笔,经受冬天寒风的严刑拷打,经过霜雪冻僵的躯体,积蓄整个冬天的力量,也经历炼狱般的酷暑,也盼望春天的苏醒,萌芽。当一颗种子苏醒,是要用尽全部的心血和汗水才能挣扎着发芽,才能努力吮吸阳光雨露的滋养,才能经过生根、发芽、散叶儿、开花、结果,这样的过程,是经历过苦难的拼搏,凤凰涅槃般的重生,才修炼成的,才赢得了生命的绽放与辉煌。

这片土地从远古走到今天,厚重的历史文化和特殊的地埋位置,得天独厚的黄河水系发达的纵横交错的灌溉,加之红泥沙地里深埋的宝藏,及历史的沧海桑田里不断涵养滋生的生生不息的现实与梦想。

生命总有柳暗花明的时侯,文学的春天也会给生命中带来璀璨的精彩,让我生活中有了枝繁叶茂的春天。生活需要继续,需要坚守,文学亦是需要坚守,哪怕孤独,哪怕艰苦,人生如书,书亦如人!

“行文走笔十几年,墨迹留痕三百篇。文章依旧夸河套,故纸且作后花园。”

文字总离不开生活,生活源于现实,现实源于故乡的那山,那水,那人,那些鲜活的灵魂!

一个人的经历磨难,足以改变其命运的诸多流年往事,对于一个饱尝尽人间酸甜苦辣咸的滋味,使一个女人的天赋足够改变的聪颖。在作品中品读那些荡气回肠的文字,从立意到成书,每一篇文章都在叙述着热情洋溢的情怀。并且翩过家乡的那湾兼葭莩之苍苍的河岸和获花遍地的田野,翩过养育自己成长的北国边陲小城,还有那熟悉的深巷幽幽的夜雾,翩过心头丝丝缕缕缠缠绵绵的思念,在片片短笺的字里行间定格成一种永恒。2017年有幸聆所过艺术家蒙克老师的授课,听过他讲述自己在艺术成长的过程中所遭遇和饱尝了各种心酸与折磨,被喻为“在一个痛苦的世界里呐喊的艺术家。”就是痛苦和孤独成就他极高的艺术天分。生活是多么的矛盾!上天注定跟“不安分”的心灵沉重的砥砺,非得以“苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤”,似乎不经由此便不足以证明他们的过人之处。当然,没有一个人愿意背负苦难的。路是自己走的,苦也要自己吃,孤独也是必须要经历和坚守的。

流动的西北风吹过,仍要如磬石。正所谓“问渠哪得清如水,为有源头活水来。”好的作品不仅要有文笔的功底,语言修辞的润泽,还要有思想的深度,情感的厚度,人性的广度,阅历的宽度,经得起时间的长度与耐受力。能够让人顿觉欢欣如愉快饱餐一顿的满足,是因为生活的写实,实写的诚恳的表达,还有心灵与心灵碰撞,思想交流的怦然心动。当然还要站在读者与作者之间审视与对话,审视这一方水土上生活的人们,越过更为开阔的视野,使文章有深邃和自由的张力。我认为文学,不就需要的是这样的思考和这样的文字吗?

作者简介:高丽萍,曾用名夏萌,女,汉族,2012年出版散文集《秋窗听雨》;2013年与人合集出版《时代潮》《长河流韵》,2020年出版《书香河套》散文集。系中国青年文艺协会会员,内蒙古作协会会员。