难忘的知青岁月 (七)

作者:柳泽生(辽宁阜新知青驿站)

推荐:白云溪

难忘的知青岁月 (七)

作者:柳泽生(辽宁阜新知青驿站)

推荐:白云溪

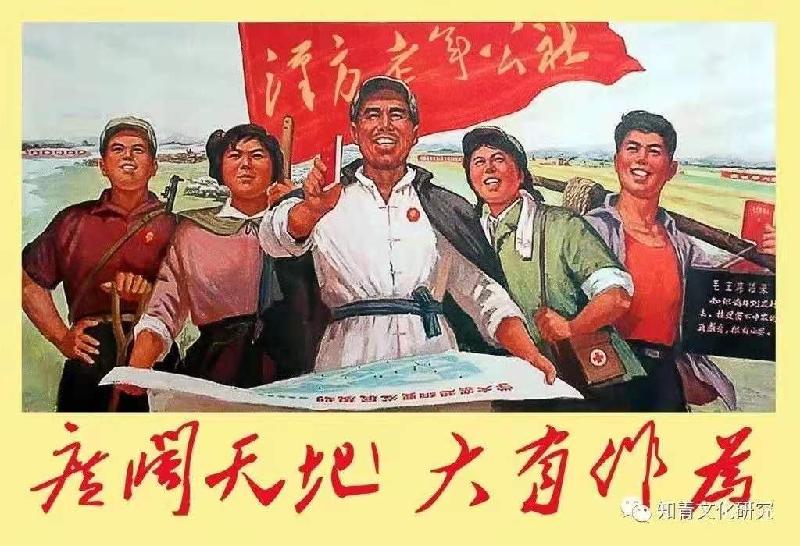

秋收大会战

骄阳如火,北方的秋天早晚凉,午间燥热,俗称“秋老虎”。

就是在这“三春不如一秋忙”的季节,我们投入了生产队的秋收“大会战”。

第一战割谷子

今年收成好,谷子成熟的早。入秋的第一战就是收割谷子。过去我们谁也没干过这个活,现在刚开始“接受贫下中农再教育”,谁也不示弱,都想展一展身手,干出个样来,给社员留一个好印象。

社员们似乎早就做好了准备,手中的镰刀磨的“飞快”,人人腰带上挂一块小磨刀石。我们青年的镰刀都是生产队新买来的,看着漂亮,但远没有社员的镰刀锋利。既然是“大会战”,就是生产队男女老少全员齐上阵。说是男女老少,也就是30多人。我们跟在社员后头,呼呼啦啦地来到地头。不知道是从什么时候留下来的规矩,分工明确,4个人一组,自愿组合。社员们一字排开,也是好大一片。我们几个小青年,新来乍到,什么都不懂。“打头的”包清玉,也就是我们的房东。把我们几个叫到身边,连比划带说。给我们讲了一通“要领”“规矩”。听他说的挺简单,真容易;不用写、不用画,不用计算。割谷子就是那么手一推、刀一拉,机械动作,简单重复。规矩就是4人一组,中间的称“开趟子的”,负责三垄,在前,把割下来的谷子一把把等距离摆好。两边称“跟趟子的”,各负责两垄,位址稍后,把割下来的谷子送到“开趟子的”摆好的谷堆上。再后1人,负责一垄,兼捆梱。要点是尽量留茬低,能多出谷草,喂牲口。包“打头的”讲的仔细,我们学得认真。几乎是一听就懂,一学就会。说起包“打头的”可不简单,正宗贫农,年轻轻的四清工作队时就入了党,庄稼活样样都行。为了照顾我们,他特意安排两个60 多岁“开趟子的”,把我们和女社员安排在一起。

随着包“打头的”一声口令,会战开始。

庄稼活说着简单,干起来不简单。看着社员们“一推一拉”嗖嗖地向前赶,我们是推也推不正,拉也拉不动,更别说留茬低了。

不大一会,社员们就到地头了,我们还在谷子地中间晃悠呢。更可笑的是,负责边上一垄的小李子,扔下镰刀,只管捆梱,还被远远地落 在后边。

一天下来,哥几个闹也不闹了,笑也不笑了。一个个步履蹒跚,满手都是被谷叶子划破的血口子,腰疼得象要折了似的。我们第一次体会到农民的劳苦和生活的不易。

要怎么说那个是激情燃烧的岁月呢。毫不夸张的说,尽管这样,哥几个没有一个退缩的、泄气的。第二天,照样挣扎地爬起来。社员们看到我们这个样子,又是关心,又是照顾,又是称赞。他们不管是谁先割到地头,都会马上转身来接我们。

10多天过去了,我们手上的伤好了又破,破了又好,长出硬硬的茧子。镰刀用的也灵活了,“一推一拉”,唰的一声 就是一把谷子。小李子打梱还真有那个样了。只见他拿起一把谷子,两面一分,一拧一绕,脚一挡,立马伸到谷堆下,三下五除二,一捆谷子就捆得结结实实。

萝卜沟鸡冠山(也叫西山)坡的谷子地。

知青光照千秋

文||白云溪

难忘的知青岁月

是我们人生最珍贵的时光

我们无私奉献

忘我辛劳

红心向党

赤遍河山

汗水浇灌了神州

心血滋润了华厦

共和国的强盛

凝结着我们知青的无尽血汗

共和国的史册

留下了我们知青艰壮的一页

光照千秋

世代不忘

2020一12一15

作者简介:白玉凤,网名:白云, 女, 蒙古族, 大学文化, 高级职称, 中共党员 ,退休后受聘于阜新市博大中医院。辽宁省阜新市作家协会、诗歌协会会员,作品散见于都市头条、阜新日报、大山诗刊及网络平台等。