春水满江南,三月多芳草。

阳春三月,春光明媚,草长莺飞,百花吐蕊,艾叶飘香,此时郊外的艾叶既鲜嫩又壮实,也正是食“艾米果”的最佳时机。只可惜,今年受新冠肺炎疫情的影响,从正月初八回城上班至今还没回过家。

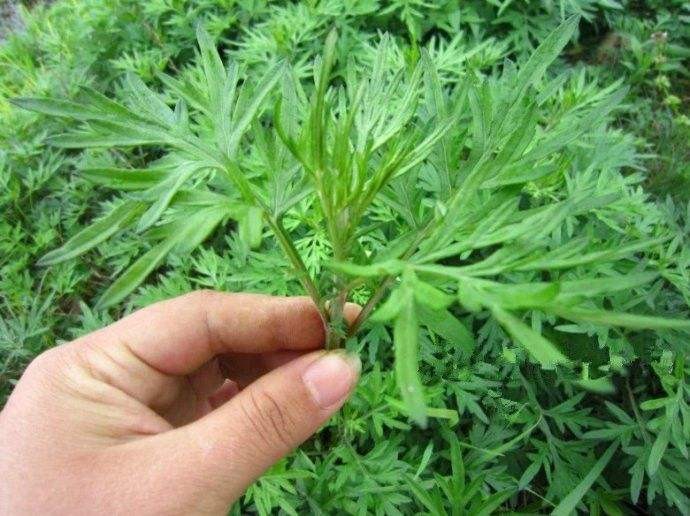

郊外的柳绿花红,只能散见于网友晒出的美拍一饱眼福。如果偶见晒艾叶、艾米果的,更是只要轻轻地闭上眼睛,就能迎着清香甘甜的热气,跟着这份纯粹来自大自然的清新味道,一起回到那个鸟语花香的家乡;恨不得马上奔向广袤的田野,采摘一些回来。

古有“三月艾叶胜人参”的说法,历来在民间就是不可多得的宝贝。艾为当年生草本植物,分香艾和苦艾。香艾是打艾米果用,端午节插的是苦艾。春季遍地丛生,其叶清香翠绿,在食物贫乏的时代,穷苦的百姓为了充饥,不得不更多依赖大自然的馈赠。

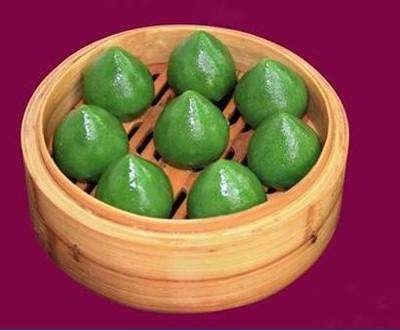

传说在晚清时期,有个姓艾的女人,人称艾嫂,在修水县城清云门外搭了个小茶棚摆设茶摊。为招徕顾客,就试用这种艾叶和糯米粉做成包有糖馅、形似饺子的点心应市,哪知这玩艺竟清香可口,色似翡翠,一时门庭若市,供不应求。一日,一儒者慕名而来,品尝后称赞名不虚传,遂问此品何名,艾嫂笑对来者无言可答。儒者见艾嫂热情和蔼又胖乎乎矮蹬蹬的,便风趣地说:"我替你取个名吧。"艾嫂点头应允,儒者戏说:"这玩艺既是艾叶和米粉做的,又形似你艾嫂,就叫它'艾米果'吧"!在座顾客听后一齐拍手叫好。从此,"艾米果"这道点心就传遍大江南北,成为春季应时佳食。

如果不是这场疫情,一到周末,我便会带上女儿回乡下吃母亲做好的艾米果,到乡野阡陌走一走,感受不一样的明媚春光;看一看那菜园中,田埂上,小河边,长得绿油油的艾草,一大片一大片的甚是惹人喜欢。每次,我都会掐一把艾叶,任翠绿的汁液染上指头,送至鼻尖轻轻地嗅那丝丝清香甘苦的气息,沁人心脾的舒爽。现在想一想,仍是回味无穷。

记的在八十年代的农村,那时还没有电磨,要想吃上一顿艾米果什么的,都得自己动手抡起那沉重的木锤在石臼里炼。那时的生活虽苦犹乐,邻里乡亲们围在一起,你一锤我一锤的互相帮忙,场面热闹,乡情融洽纯朴。

随着电磨在农村的普及,想吃艾米果就方便多了,再也不用石臼锤粉了,想吃就去碾点粉,或者去超过里买上几斤现成的捏几个。艾草也已不再局限于捏艾米果、艾饺子,被精明的商人做成了品种繁多的美食供客人亨用,把艾叶的作用发挥得淋漓尽致。

我喜欢艾叶,喜欢它可以做成爱吃的翠绿清香的艾米果,喜欢它苦尽甘来别致的味道,更喜欢的是它让我懂得了“风吹雨打知生活,苦尽甘来懂人生”。

往年的三月,母亲就会采摘大量的艾叶杀青煮熟,存放在冰箱,想吃的时候就拿出来解冻捏上几个,所以在我们家一年四季几乎都能吃上清香翠绿的艾米果。

制作艾米果的方法也很简单,先把摘来的艾草加入适量的石灰用沸水煮一遍,艾叶杀青了就捞起来,剁碎按1:1和上糯米粉。揉搓粉团工序是极其费力的,须得力气大者不停的揉搓手下的艾草和糯米粉,还得感知软糯度如何。

揉好了艾粉团就可以捏了,捏的时候也是有一点小巧门,托糯饼的手要伸平,揉的手要握成窝状。记得第一次揉的时候总是揉不好,不是散了就是不成形,反正是要有多难看就有多难看。后来还是在母亲手把手的指教下,才慢慢地掌握了要领,也揉成了标准的圆锥形。

艾米果表皮光滑,色泽翠绿,清香扑鼻,甘中带苦,质柔有韧性,食而不腻。不仅风味独特,且能温肺暖脾,散寒除湿,理气通便等防病保健之功效。

春天里食艾米果,这是大自然赋予我们最好的礼物,若是咬不到这一口软糯的芬芳,心里总感觉有什么东西搁着。

想起那清香扑鼻,食而不腻的艾米果,我的眼里早已摇曳着青青艾叶的芳姿,鼻子仿佛已闻到了艾米果独有的清香。它可能不是我们的最爱,却是我们舌尖无法绕过去的一道风味……

三月的春风已吹绿江南,疫情的天空正阳光明媚。再等几天风和日丽时就可以回乡下摘上一篮艾叶,捏上一盘艾米果,盛一碗祭奠一下为抗疫牺牲的英雄们,还有逝去的祖先,当然更重要的是让自己过把瘾。

【作者简介】陈小平,曾服役厦门警备区某部,现供职江西水务莲花县自来水公司 文学爱好者,作品散见于中山日报、江西水务内刊、今日头条党媒推荐、萍乡作协都市头条网络媒体。