精华热点

精华热点 留守是个沉重的字眼,留守儿童牵动着社会的神经,留守儿童的教育困境是社会亟待解决的难题。

就在革命老区、三峡库区、鄂西山区有一所办在农村留守儿童家门口的阳光学园——巴东阳光教育。创始人王联荣带领他的团队,为留守儿童撑起了一片教育蓝天,一度成为各大媒体报道的热点话题。

巴东阳光教育是民办巴东江北乡亲幼儿园、巴东县东瀼口阳光小学和巴东县留守儿童亲情之家的合称。今年暑假,笔者慕名走进了这所办在农村留守儿童家门口的阳光学园,走近创始人王联荣,采访阳光学园背后的故事。

王联荣曾经为自己的大学梦、当官梦锲而不舍,如今成为一名教育工作者,这得从他成长经历中的三次尴尬说起。初中毕业没有见过学校有运动场,因此上高中开学第一天因不会做广播操在全校“亮相”;直至高中毕业从未学过英语,以致于高考英语只考8分而与全日制大学失之交臂;直至高中毕业没有遇到过说普通话的老师,踏入社会应聘记者被拒之门外。就是这三次尴尬让他年轻时总是与机遇擦肩而过,也因此做梦都在想:要是家乡有一所优质小学多好啊!

王联荣23岁时从自费党校中专毕业,被组织推荐任命为一名村党支部书记,实现了他的“做官梦”。任职期间,他尽职尽责,开拓创新,把所在的东瀼口阳坡村党支部建成了全县红旗党组织,带领村民把村里的小学办成了全镇最好的学校,被镇政府办借调工作4年。优异成绩和突出贡献得到上级组织和当地老百姓的认可,连续9年被县委表彰为优秀共产党员、劳动模范,先后成为县人大代表、县首届十杰青年、州第二届十杰青年、省青年星火带头人。

1992年至2003年,连续11年县里没有从村干部中选拔公务员的政策,王联荣决定辞职,开启了他的民办教育梦。王联荣跟随当时恩施州民办教育的拓荒人赵光明在民办神农溪高中做管理,先后任总务主任、办公室主任、党支部副书记。在老乡心目中,王联荣是一个了不起的人物,仅2007年至2009年请他转学到集镇、到县城、到外乡镇的不下于50人,这些学生大多要一个劳动力陪读,还要租房子,本来收入就不高的农民朋友,希望子子孙孙不能再做他乡打工仔。

2009年暑假,王联荣做了一项社会调查,临近两乡镇交界处的12个村3-6岁适龄儿童741人,在县城和集镇就读的123人,还有368名属于留守儿童,想上幼儿园却无园可上,他毅然决定辞职回乡,在留守儿童家门口办一所幼儿园。

2010年8月,投资300万元的恩施州第一家乡村幼教机构——巴东江北乡亲幼儿园应运而生。在一年的试运行中,当地的村民说:“孩子们有幼儿园上了,以后读小学怎么搞哟”!于是王联荣萌生了让幼儿园为小学培养优质生源、用小学的教学质量吸引幼儿园生源,形成基础教育生态链的设想。他告诉笔者:民办巴东县东瀼口阳光小学的诞生,是个人追求、百姓愿望和社会呼唤相结合的产物。

一个课题激活力

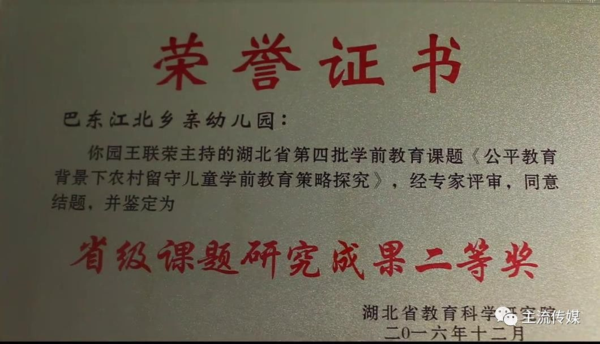

没有留守儿童,就没有这所学校。针对该校留守儿童集聚、比例居高不下的现状,特别是为使亲情失落、心理失衡、行为失控、学习失效、安全失保、监护失助的留守儿童,能够在这里快乐地学习、健康地成长、愉快地生活,2012年,王联荣有了一个令领导和同行刮目相看的举动:申报省级课题《公平教育背景下农村留守儿童学前教育策略探究》,被省教科院列为湖北省十二五期间教育科研重点项目立项。“我想以课题为抓手,带领团队,沉下心来探究农村留守儿童的心理疏导、品德养成、行为习惯、学习品质、健康安全、综合素质的养成与隔代家庭教育培养策略,静下心来探究政府和相关部门对于农村留守儿童教育管理支持策略。让教师长知识增才干,让留守家庭和孩子得实惠”,王联荣说道。

在课题研究的1000多个日子里,王联荣带领他的团队,千山万水做调研,行走5000多公里,走访留守儿童家庭1100多次,建立班级QQ微信群交流,开展“关爱留守儿童、打造阳光教育”主题文艺汇演和亲子活动18场次,撰写心得体会和调查报告;千辛万苦做实验,对110名相对稳定的留守儿童进行个案实验,实施一对一帮扶,撰写案例报告;千方百计搞研究,召开主题座谈会和专题研讨会86场次,阶段性总结会和问题反馈会11场次,聘请专家、学者现场指导16场次,撰写了50多万字的实验论文集《大山的呼唤》。2016年底不仅顺利通过省专家组验收结题,还被评为省级科研成果二等奖,目前正在成果转化运用推广中。

课题实验,不仅为巴东阳光教育办好留守儿童之家提供了理论支撑和实践指导,而且提升了该校的留守儿童志愿者服务队的工作能力和服务水平,坚定了王联荣办好留守儿童亲情之家的信心与决心。

“三园”模式圆梦想

“让留守儿童快乐地学习、健康地成长、愉快地生活,是我创办留守儿童之家的最初构想。”王联荣如是说。

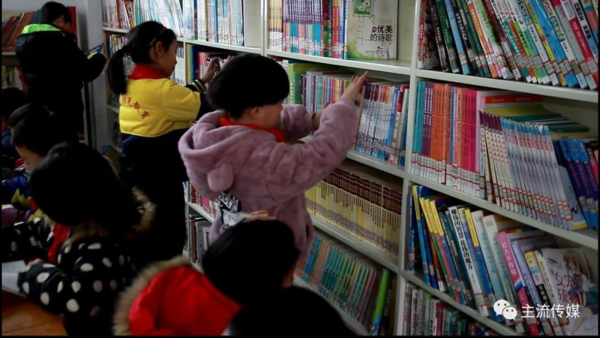

该校在坚持开齐课程、开足课时的同时,把音体美劳、生命安全课、心理健康课与统考课同等纳入教师考核。为了提供设施保障,王联荣多方求援添置体育、音乐设施和科学实验器材。学校有常态开放的图书室,班班都有图书角,坚持国学晨读,打造阳光阅读特色。全面践行“品行改变命运、习惯成就人生、素质决定未来”的阳光教育理念,守住教育教学质量生命线。

留守儿童教育最重要的是心理健康疏导。他们始终践行的“天天有进步、人人有发展”的阳光教育理念,让孩子们心理健康教育寓于日常管理与教育教学活动中,增强孩子们的自信心和成就感;倡导学生统一穿校服,学生自由组合座位,孩子们的活动由孩子们做主,让孩子们有民主意识和平等感;每次文艺汇演或亲子游戏要求参演率100%,建构阳光课堂举手提问,让每一名孩子有尊重感和获得感。

在这里工作5年的许老师,谈及省教育厅长刘传铁调研时的情形:一年级的学生伸手捡起脚旁的小纸屑,芽芽班的小朋友见到厅长很有礼貌地叫一声伯伯,老师们忙碌自信,孩子们阳光可爱,刘厅长深有感触地说:“看不出来这是一群农村娃,看不出来这是一所留守儿童学校,老师和孩子们自信的脸上彰显着心中的阳光,这就是一种教育品质,这就是一种校园文化。”

王联荣始终坚持“一日活动皆课程”的课程观念,孩子在校的24小时,衣食住行乐,吃喝拉撒睡,都是阳光教师研究的课程。原来转走的学生如今又转回了,家住县城的家长王建国把孩子送到这里就学时说:“在你这儿安全、放心”。暑假里还有28个学生在这里学习生活,好多孩子不愿意放假,总对爷爷奶奶、外公外婆吵着闹着说:“学校的饭吃得饱一些”!

教导处主任李艳老师讲了一个小故事:去年寒假他们到一个留守儿童家里家访,孩子一见面就扑到她怀里,孩子妈妈说:“一年才回来一次都没有这样亲热过我啊!怎么和你们老师还有感情一些”?

去年5月,州关工委的领导来校调研时,目睹了生活老师为6岁的孩子清洗撒尿后的被褥,目睹了值班教师亲手为4岁的孩子喂饭弄脏崭新的衣服,目睹了老师假日带着孩子游戏玩耍,目睹了老师陪孩子用手机与远在广西的妈妈视频通话……他激动地说:“这不仅仅在教书育人,是在做保姆啊!这就是人间的真情,这就是无私大爱!”

王联荣认为,办教育的全部奥秘就在于爱学生。“有人说,这种爱是教育艺术,也有人说爱是教育技巧,我觉得都不是,老师的爱应该是源自内心深处散发出来的人性芬芳”,王联荣说道。

“我们的学生都是不畏惧校长的”,张老师背着王联荣对记者说。无论校长出现在校园的哪个角落,总会被一群孩子包围着,年近半百的王联荣,同孩子们一起跳绳,打羽毛球,玩游戏……每到这个时候,“老王”的脸上总会呈现出一种孩子般纯真的笑容。

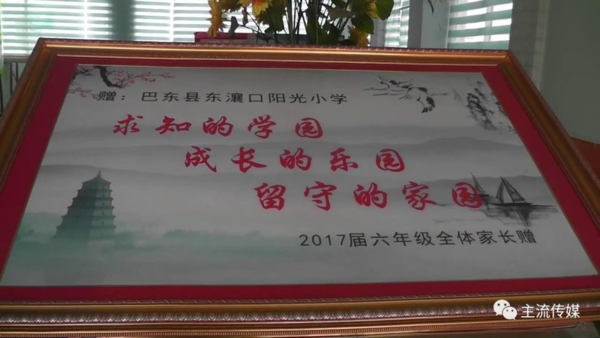

笔者不经意间看见巴东县教研网传过来的《2019年小学毕业检测汇总表》,阳光小学在全县52所小学院校中综合排位第八名。谈及此,王联荣不以为然,正如去年他获得了全国希望工程烛光奖之引领奖、前年光荣地成了一名县政协委员一样,不足为奇。他觉得最有分量的奖牌是阳光小学首届毕业生家长自发赠送的一块匾牌:上面写着沉甸甸的15个字:“求知的学园、成长的乐园、生活的家园”,这是他和阳光教育团队潜心探究6年的“三园”留守儿童关爱模式,得到了家长的认同和社会的认可,他把这块匾牌视为最高荣誉放在学校大厅。

一个机制作保障

王联荣指着正在加紧装饰的留守儿童公寓,兴高采烈地告诉笔者:“这是县领导帮我协调引进的由杭州下城区政府对口支援300万元修建的留守儿童之家,是东西部扶贫协作项目,新学期将投入使用。”据了解,到了新学期,公寓内的留守儿童课题研究室、心理咨询室、假日游戏室、假日影视厅等功能一应俱全。

说起这个公寓,多亏了书记县长的支持与帮助。县委书记单艳平来校调研后,对随行的教育局长说:“这么多孩子在这里快乐学习和愉快的生活,王联荣是在为主管部门分忧,是在为政府解难,我们一定要实实在在地提供一些支持和帮助才行。”2017年9月,县长郭玲和县委常委、统战部长贾继建先后来校调研,了解到王校长做梦都想建一栋公寓,改善留守儿童的住宿条件,但苦于资金筹措无门。这个梦想就成了郭县长和贾部长的牵挂,一年后纳入了杭援项目,这对于王联荣和300多名留守孩子无疑是一大福音。

采访中,王联荣饱含深情地告诉笔者:巴东阳光教育能有今天,多亏了社会各界的关怀与帮助。忘不了县四大家领导现场解决办学中的实际困难,多次来校看望留守儿童,协调相关部门一路绿灯给政策;忘不了县关工委奔走呼号帮助建起了留守儿童亲情电脑视频室、留守儿童图书屋和户外乐园,解决了课题实验部分经费,赠送留守儿童健身器材;忘不了各级教育主管部门手把手地指导留守儿童课题实验,建立留守儿童关爱工作试点,教育局局长为留守儿童争取过冬棉被,牵线引进武汉汉阳区援助班班通设备;忘不了团县委和县妇联牵线搭桥,先后4次组织募捐和武汉游学活动,试点建成全州第一个留守儿童亲情小屋;忘不了镇党委书记、镇长赠送留守儿童亲情电话,援资配备留守儿童宿舍设施设备;忘不了多家爱心企业、政协委员和社会爱心人士自发为贫困留守儿童和特困家庭捐款捐物,尤其感谢杭州慈善总会和侨商们先后援助资金近30万元,为这里添置户外体育器材、大型儿童玩具和大量图书等等。

王联荣向笔者袒露:“农村留守儿童问题,单靠关工委、民政、妇联、团委摇旗呐喊是远远不够的。留守儿童问题,关乎学校、政府与社会。我们的课题实验成果的重要结论之一——解决农村留守儿童问题必须建立以学校为主体、党委政府倾情关怀、相关部门责任落实、社会各界鼎力相助、留守家庭主动配合的留守儿童关爱机制,这个机制在巴东已经形成。”

当家长们把孩子送到这里周托、全托,甚至寒暑假过年都可以不回家,对校长和老师们表示感谢时,王联荣总是说:“我们的力量很有限,最应该感谢的是我们生活在一个风清气正的新时代,生活在一个有难大家帮的好社会!”

一个初心一辈子

当问及为什么取名阳光小学,王联荣侃侃而谈:一是因为留守儿童需要阳光温暖,阳光教育就是大爱教育;二是推行阳光办学,顺应农村家长心声办学,适宜留守孩子需求兴教;三是阳光教育就是公平教育,不敢承诺让每一名孩子优秀,但天天有进步、个个有提高、人人有发展是阳光人孜孜以求的目标。

这是一所低收费、平民化学校,本来收入就不高的务工家庭承担不起高额费用,每学期每位学生包括学费、生活费、住宿费等综合收费不足2500元,除了教职工工资、孩子们食宿和办学开销外,根本就没有结余。

有人问王联荣投资1200万怎么不在县城办学,至少可以收费高一些。殊不知,在父老乡亲家门口,为留守儿童办一所阳光学园,才是王联荣的初衷。这里不仅有80%的学生是留守儿童,还有智残、肢残、聋哑儿童21个,高峰时期接纳了29名残障儿童,华农大学教授来这里调研后称这是巴东的第二个特校。

问到办学10年有多少盈利时,王联荣说:“从来没有想过办学回报,目前还负债410多万元。短时间难以偿还的债务,期盼会有好心人帮助渡过难关,有生之年能把债还清,不给后人带来麻烦就行了。”2014年修建小学宿舍楼时出现一起伤亡事故付赔偿金68万元,让王联荣曾经一度陷入困境,但并没有摧垮他的办学信念。

他为困难儿童和贫困留守儿童减免生活费和学费30多万元,现在还有20多万元历欠学费、生活费没有收到,有的家长带着孩子外出已经不知去向了。曾经一个3岁的单亲孩子,爸爸将她托管到学校,到了过年也没有来接孩子,四处寻找依旧杳无音信,春节只好带着她走亲访友,后来得知孩子爸爸年前因为酗酒醉死在长江大桥下面。王联荣发动全体老师和亲朋好友,几经周折打听到孩子母亲的下落,半年后远在四川的妈妈才将孩子接回家。

办学如此艰难,笔者问他打过退堂鼓没?王联荣坚定地说:“不管有多难,既然选择了这条路,就得义无反顾走下去,让父老乡亲的孩子们拥有幸福快乐的童年,是我毕生的事业。一件事,一辈子,一直拼,一定成。

走过半生,王联荣因为三件事痛哭过:一次是父亲病逝,第二次是他向爱心企业为6名特困留守儿童求助生活费而得到资助时哭了;第三次是因为一段颁奖词让他落下了滚烫的热泪。

“山区校园,你是那只不倦的蚕,你用坚守让父老乡亲少了牵挂,你用爱意让留守儿童有了另一个家,点点烛光,照亮山区教育的希望,一声老师爸爸,是给你最温暖的回报。”在巴东县第三届十佳道德模范领奖台上,对于王联荣的颁奖词这样写道。

“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,寥寥几字,是对王联荣无私奉献的最好诠释。