夫中国画之脉,肇自钟鼎,焕于简帛,盛于丹青,千祀以还,形神之辩,写意写实之融,未尝稍歇也。昔顾长康倡“以形写神”,谢赫立“骨法用笔”,此皆为画道之宗。及至近代,西学东渐,画坛求变,中西合璧之风起,徐悲鸿氏融素描于水墨,开意笔写实之先河,然未尽其美。当代画坛,王阔海先生出,承汉魂,融西法,创新汉画之体,造雄狮之图,以意笔写实之法,臻笔墨之妙,彰书写之性,显绘画之本,铸人文之魂,为当代中国画立一新峰,其艺其道,可论而详之。

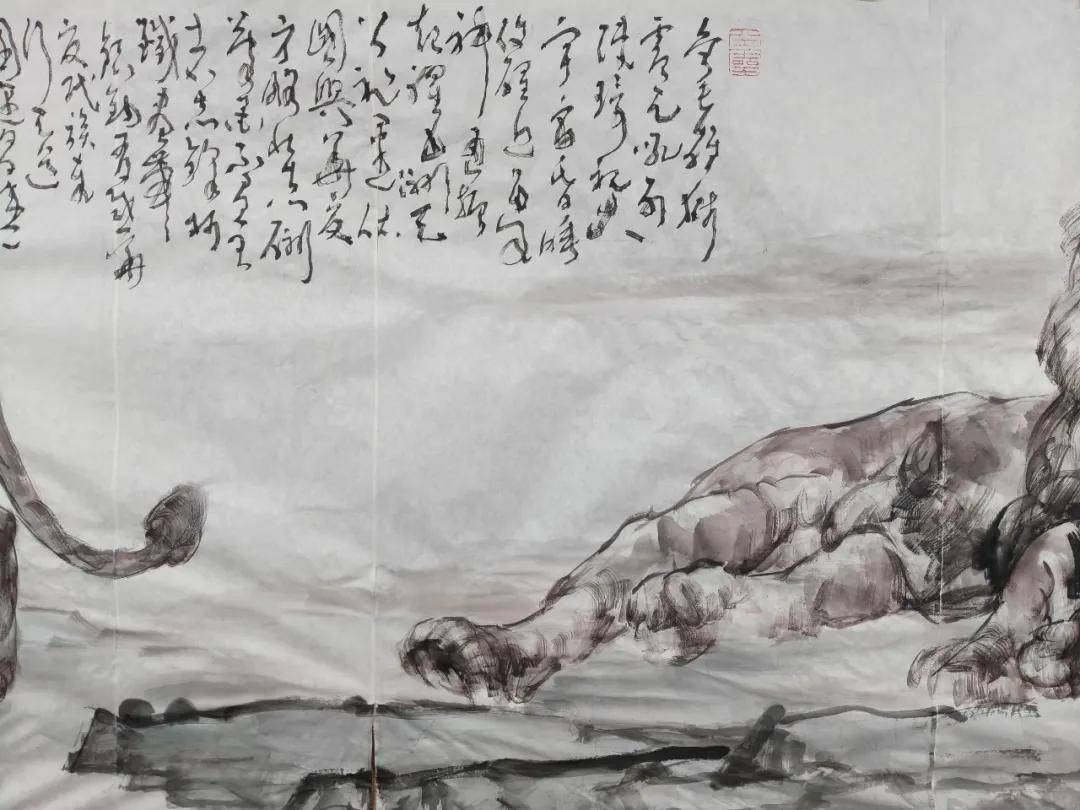

先生籍齐鲁,沐孔孟之风,浸汉画之韵,少耽绘事,长历军旅,治艺六十余载,探赜索隐,钩深致远,为新汉画艺术之创始人,其于动物画一道,尤精雄狮之作。盖雄狮者,百兽之尊,威加四海,势镇八荒,华夏民族视之为雄强之象征,精神之图腾。先生以雄狮为象,发于意,形于笔,凝于墨,以意笔写实之法,写雄狮之形,传雄狮之神,融民族之魂,其作非徒摹物之形,乃寄心之志,非仅施笔之巧,乃彰道之奥。所谓意笔写实,非意笔与写实之简单叠加,乃以意驭笔,以笔塑形,以形传神,意存于笔,笔融于形,形显于意,虚实相生,刚柔相济,弃工笔之繁缛,脱写意之空疏,融西法之素描结构于中画之笔墨韵致,化洋为中,浑然天成,此先生雄狮图之意笔写实之核也。

先生之雄狮图,立意笔写实之基者,乃其自创之“中国画素描”理论也。昔者悲鸿先生融西画素描于水墨,虽开新风,然有分块分面之痕,与中画笔墨之流动性稍隔。先生洞察其弊,思补其阙,提出“以线为主、明确结构、线面结合、塑造形体”之法则,以中画之线为骨,以西画之结构为肉,舍西方光影之刻板,取其形体之精准,融于水墨之韵,成意笔写实之体。其画雄狮,先以目观其形,以心会其神,度其筋骨之理,察其肌肉之张,辨其鬃毛之势,而后以笔为刀,以墨为石,勾其轮廓,塑其形体,雄狮之头、身、爪、尾,皆结构精准,体势沉雄,无丝毫之乖谬,无纤毫之失真,此写实之妙也。然先生之写实,非自然主义之摹写,乃经心之提炼,意之取舍,雄狮之威,非徒形之猛,乃神之肃;雄狮之壮,非徒体之巨,乃气之盛。笔未到而意已至,墨未浓而神已显,此意笔之韵也。故先生之雄狮,形神兼备,气韵贯通,写实而不泥于形,意笔而不失于质,此乃意笔写实之至境也。

先生之雄狮图,彰笔墨之书写性者,乃其以书入画,融六体之法于画道也。盖中画之要,在于笔墨,笔墨之魂,在于书写。昔赵松雪云“书画同源”,石涛氏言“夫画者,形天地万物者也,舍笔墨其何以形之哉?”笔墨之书写,非徒运笔之迹,乃心手相应,意气所至,笔走龙蛇,墨融阴阳,有锥画沙之劲,屋漏痕之拙,入木三分之力。先生精研书法,篆、隶、楷、行、草、甲骨,六体皆能,尤擅行草与章草,其书法之功,融于绘画之笔,每一笔皆为“写”,非为“描”,此先生笔墨之根本也。

其画雄狮之骨,以篆隶之笔勾之,中锋行笔,笔力沉厚,线条圆润浑朴,如钟鼎之文,如汉碑之刻,雄狮之脊、之腿、之爪,线条刚劲如铁,坚如磐石,塑其雄健之体,彰其沉雄之势。其画雄狮之鬃,以行草之笔挥之,侧锋兼用,笔势灵动,线条飘逸奔放,如飞泉之泻,如烈火之燃,雄狮之鬃,或披散,或卷曲,或迎风而扬,或伏地而凝,笔断意连,气脉贯通,有飞白之妙,有浓淡之变,写其灵动之姿,显其威猛之神。其画雄狮之目,以焦墨点之,笔力精到,一点如炬,精光四射,洞察秋毫,雄狮之神,尽凝于目,此乃书写之妙,笔精墨妙之致也。

先生复创“汉风皴”之法,以笔代刀,融汉画石刻之质感于水墨之皴擦,其画雄狮之皮毛,以汉风皴施之,用笔果断,如刻刀凿石,方向万端,力度千变,皴擦之间,皮毛之粗糙、之厚实、之立体感毕现,复以积墨、破墨、泼墨诸法辅之,先淡墨铺底,再浓墨皴擦,层层叠加,墨色浓淡干湿焦,五色兼备,十彩纷呈,雄狮之皮毛,或深或浅,或明或暗,有凹凸之形,有虚实之韵,此非徒笔墨之巧,乃书写之性与皴擦之法相融,成笔墨之新境也。先生更用“三冲合一可控渗墨法”,水、墨、色相冲,自然渗化,看似无意,实则有心,雄狮之皮毛纹理,浑然天成,无雕琢之痕,此皆书写之性引之,笔墨之韵生之也。故先生之雄狮图,每一笔皆有书法之韵,每一点皆有书写之神,笔墨因书写而活,雄狮因笔墨而灵,书写性为笔墨之魂,笔墨为书写性之体,二者相融,成先生雄狮图之独特笔墨语言。

先生之雄狮图,以笔墨之书写性,突显绘画之绘画性,此乃先生画道之精义也。夫绘画之性,在于以形写神,以笔传情,以墨造境,舍此,则画失其本,沦为摹物之器,炫技之具。近代以来,画坛或有重素描而轻笔墨,重形体而轻书写者,其作虽形准而韵失,体实而神枯,绘画之性泯矣;或有重写意而轻结构,重笔墨而轻形体者,其作虽韵足而形疏,神浮而体虚,绘画之性亦失矣。先生深察其弊,以书写性为桥,融笔墨与形体,合意笔与写实,使绘画之性复彰。

书写之性,使笔墨不徒为塑形之具,而为传情、造境、彰神之器。先生画雄狮,其笔之提按顿挫,墨之浓淡干湿,皆随情而动,随神而变。写雄狮昂首啸天,笔势上扬,墨色奔放,气冲斗牛;写雄狮伏地蓄势,笔势下沉,墨色沉厚,静若山岳;写雄狮缓步前行,笔势舒缓,墨色平和,意态悠然。笔墨之书写,传雄狮之情,彰雄狮之神,造画面之境,此乃绘画之抒情性也。书写之性,使线条与墨色成为绘画之本体语言,而非西画之辅助手段。先生之雄狮图,线为骨,墨为肉,线面结合,计白当黑,其线或粗或细,或疏或密,或曲或直,墨或浓或淡,或聚或散,或实或虚,线条与墨色相生相克,相辅相成,构成画面之形式美,雄狮之形,融于线墨之中,画面之境,生于线墨之外,此乃绘画之形式性也。

书写之性,使意笔写实之法,不悖于中画之传统,而彰显中画之本质。先生之雄狮图,虽融西法之结构,然通体皆为中画之笔墨,无西画之痕迹,看似有油画之体积感、塑造感,实则皆由笔墨之书写而成,线墨所至,形神兼备,气韵贯通,此乃绘画之民族性也。故先生以笔墨之书写性,破意笔与写实之隔,融中西之法,使绘画之抒情、形式、民族之性毕现,绘画之本,由此而彰,此乃先生雄狮图之卓绝者也。

先生之雄狮图,以意笔写实之法,彰笔墨之书写性,显绘画之绘画性,终成就绘画之大人文精神,此乃先生画道之归旨也。夫画之至境,非徒技艺之精,乃人文之厚;非徒形神之妙,乃精神之高。所谓大人文精神,非一己之情怀,乃民族之精神;非一时之感慨,乃千古之文脉;非一物之描摹,乃天地之大道,融古今之思,合天人之际,彰民族之魂,显时代之韵。

先生之雄狮图,以雄狮为象,寄民族之雄强精神。汉画者,大汉之魂也,其气博大雄浑,其势雄强奔放,先生以新汉画为体,融汉画之魂于雄狮之图,其雄狮之形,取汉画之夸张变形,头部硕壮,鬃毛如焰,如汉画之狮跃然纸上,其势如千钧之鼎,其威如万里之雷,彰大汉之雄风,显华夏之气象。近代以降,华夏历经风雨,而今民族复兴,时代呼唤雄强之精神,先生以雄狮为图,写其威,传其神,乃寄民族复兴之愿,彰文化自信之态,此乃时代之人文也。

先生之雄狮图,以笔墨为媒,续古今之文脉。中画之脉,肇自三代,盛于汉唐,延于宋元,传于明清,先生承顾、谢之法,融徐、八之意,取悲鸿之变,创自己之体,以书写之性,续笔墨之脉,以意笔写实,开当代之境,使中画之传统,非徒守成,而能创新,非徒复古,而能化新,古今相融,文脉相续,此乃历史之人文也。先生之画,诗、书、画、印四者并举,其题跋,皆自作诗文,合辙押韵,文思隽永,其书法,遒勃老辣,淡泊含蓄,其印章,朱红映墨,相得益彰,诗以言志,书以传神,画以塑形,印以定局,四者相融,成文人画之高境,彰文人之修养,此乃文人之人文也。

先生之雄狮图,以生命为怀,彰天地之大道。先生画狮,非徒写其威,乃敬其生,其笔下之雄狮,虽威而不暴,虽猛而不戾,有生命之灵动,有自然之和谐,或与山林相融,或与天地共生,彰显对生命之敬畏,对自然之热爱。夫天地之大德曰生,画道之要,乃融天人之际,合万物之性,先生之画,以心接物,以笔传情,以墨造境,使物我相融,天人合一,此乃天地之人文也。

民族之精神,古今之文脉,天地之大道,合而为一,乃先生雄狮图之大人文精神也。此精神,非藏于笔墨之末,乃显于意境之高;非寄于形体之表,乃融于魂魄之深。先生以意笔写实之法,使笔墨有魂,绘画有本,人文有根,其作非徒为画,乃为民族立心,为文脉立魂,为时代立象。

观先生之雄狮图,见其形,赏其笔,品其墨,悟其神,知其意,感其魂。其笔,书写之笔也,有书法之韵;其墨,写意之墨也,有阴阳之变;其形,写实之形也,有结构之精;其神,雄强之神也,有民族之魂;其境,人文之境也,有天地之大道。先生以一人之艺,开一代之风,以意笔写实之法,解中西合璧之题,以笔墨之书写性,显绘画之绘画性,以绘画之本体,铸大人文之精神,其于当代画坛,功在创新,利在传承,其艺可师,其道可法。

夫画道之发展,在于守正创新,在于融古化今,在于中西合璧。王阔海先生之雄狮图,乃守正创新之典范,融古化今之杰作,中西合璧之至境。其以意笔写实,彰笔墨之妙;以书写之性,显绘画之本;以绘画之体,铸人文之魂。愿画坛后辈,能承先生之艺,悟先生之道,探画道之奥,彰人文之魂,使中画之脉,绵延不绝,发扬光大,此乃先生之愿,亦画道之幸也。

——是为论。