精华热点

精华热点 登东山而小鲁(散记)

二月梅

“登东山而小鲁”这话,我最初是坐在故乡老屋的门槛上听来的。那时年纪尚小,夏夜的星子低低地垂着,月牙也挂在树梢上闪着光亮。邻家一位读过些旧书的老先生,摇着蒲扇,悠悠地吐出这句:“孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。”声音混着泥土与艾草的气息,沉甸甸地落进我的耳朵里。那时我并不十分懂得这句话,只觉得这老叔很有学问,也觉得“小鲁”二字,有一种奇异的魔力,仿佛登上东山就能看到天下。可当时也不知道东山在哪里,更无法去登啊,但心里却暗暗埋下了一颗向往的种子。

后来离开家乡,在异地的灯火与楼宇间辗转,这句从邹城老乡、亚圣孟子口中流传两千余年的话,反倒像一坛被岁月深埋的故土老酒,滋味愈发醇厚清晰地泛上心头。闲来翻书,知道这话出自《孟子·尽心上》。孟子说:“孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。故观于海者难为水,游于圣人之门者难为言。”他这哪里是在单单说一座山的高矮?分明是在讲一种更高层次的境界。而于我,作为一个邹城的游子,对于这“东山”二字,不仅多了一重温热的意义,也更加促使我去想探寻它的真正所在。为此,我曾向家乡的不少学者请教过,也翻阅了大量的文献史料,因而,也就对此有了一些粗浅的认识。

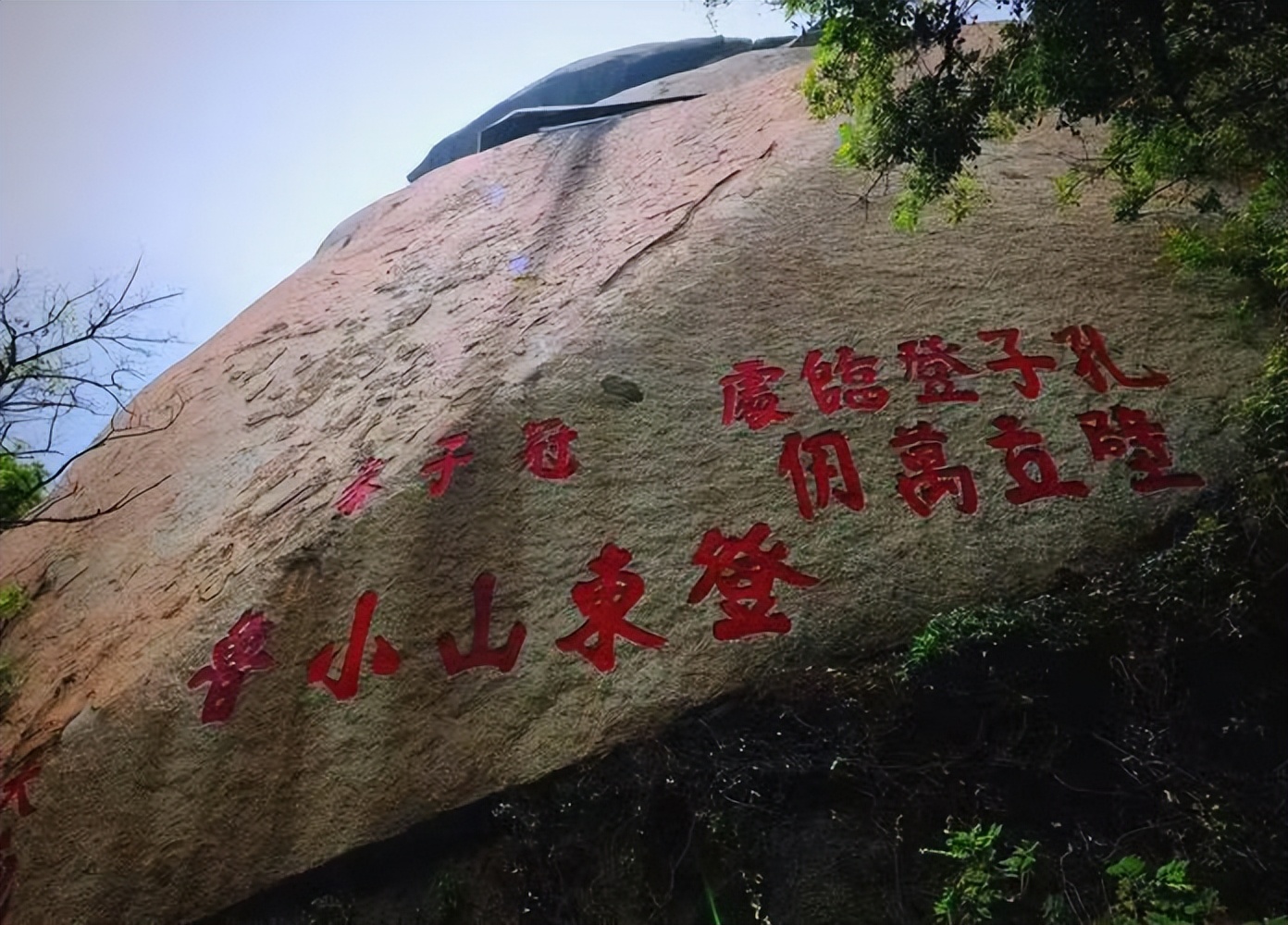

这东山,究竟是哪座山?史上确有一些议论。一说是鲁东之蒙山,一说即邹城之峄山。然而,在经过诸多细密的考据后,我却更为执拗地认为,峄山就是当年被孔子登临的东山。这绝非仅是乡情的偏袒,而更是确有历史的脉络可循。

要论证东山即峄山,首先需立足孟子所处战国时代的地理语境,厘清“鲁”之核心区域与方位参照坐标。春秋至战国时期,曲阜作为鲁国数百年的都城,是当时鲁国的地理、政治、文化中心,判定“东山”方位的参照物,理应以此为基准。从曲阜的地理方位来看,其正南偏东方向约30公里处,便是邹城峄山;而从鲁国疆域格局而言,峄山正处于鲁国都城的东部区域。先秦时期的方位表述,多以政治核心地为坐标原点,而非后世以县域治所为参照。今日邹城城区位于峄山之北,是秦汉以后郡县治所迁移与城市格局演变的结果,与战国时期的方位认知无关。而蒙山则在曲阜的东北方向,且距曲阜130多公里,故称蒙山为东山甚为免强。

其次,峄山的地理特征与文化地位,契合孔子登临“小鲁”的客观条件。峄山虽海拔仅582.8米,但其山体由花岗岩构成,奇峰突兀、怪石嶙峋,素有“岱南奇观”之称。更重要的是,峄山地处鲁中南低山丘陵与鲁西平原的过渡地带,登顶之后,南望微山湖烟波浩渺,北眺曲阜平原沃野千里,东瞰蒙山余脉连绵起伏,西顾汶泗交汇纵横阡陌,鲁国核心疆域尽收眼底,完全具备“小鲁”的视觉基础。而蒙山虽体量更大,但已处在鲁国的边界,且距曲阜过远,难以形成“小鲁”的壮阔观感。

同时,从地缘语境上看,“东山”还是邹鲁之地的共识性俗称。因春秋时期,邾国故城(今邹城峄山南麓)是当时邹地的政治中心,以故城为参照,峄山正处于城东,当地百姓长期以“东山”称之。孟子是邹人,自幼便熟稔这一民间称谓,在面向弟子或鲁地士人论述时,用“东山”能让听众瞬间领会所指,无需额外解释“峄山”的方位。因此直呼其峄山为东山,恰恰是先秦口语化论述的常见表达习惯。

综上所述,孟子“登东山而小鲁”之“东山”,其方位、地理特征、文化遗迹与文献记载均指向邹城峄山。峄山作为“东山”的定论,不仅是地理考据的成果,更是齐鲁文化传承中不可或缺的一环,它承载着孔孟思想的文化印记,也见证着鲁南大地的数千年变迁。

那么,为何“登东山”便能“小鲁”呢?这“小鲁”的气象,又是如何生发的?

首先,是自然方位赋予的视野之“小”。峄山海拔虽不过五百余米,但在广袤的鲁西南平原上,它是一枝突然挺秀的青螺。当你费尽气力,手脚并用地攀过“五华峰”、“甘露池”,挤过仅容一身的“玲珑窍”,最终立于“插天石”或“冠子石”之巅时,会顿觉豁然。四下里,那孕育了孔孟之道的“鲁”地,便如一幅青绿画卷,在你脚下缓缓铺开。东望,泗水如带,蜿蜒隐现;西瞰,邹、鲁故城,田畴阡陌,烟村点点,尽收眼底。昔日觉得辽阔无边的乡土,此刻竟能一览无余。你的目光可以轻易地越过院墙,越过城郭,看到这片土地的边界与脉络。这种物理空间上的俯瞰,最直接地实现了“小鲁”的视觉体验——鲁地变小了,因为它被你完整地看见了,把握住了。

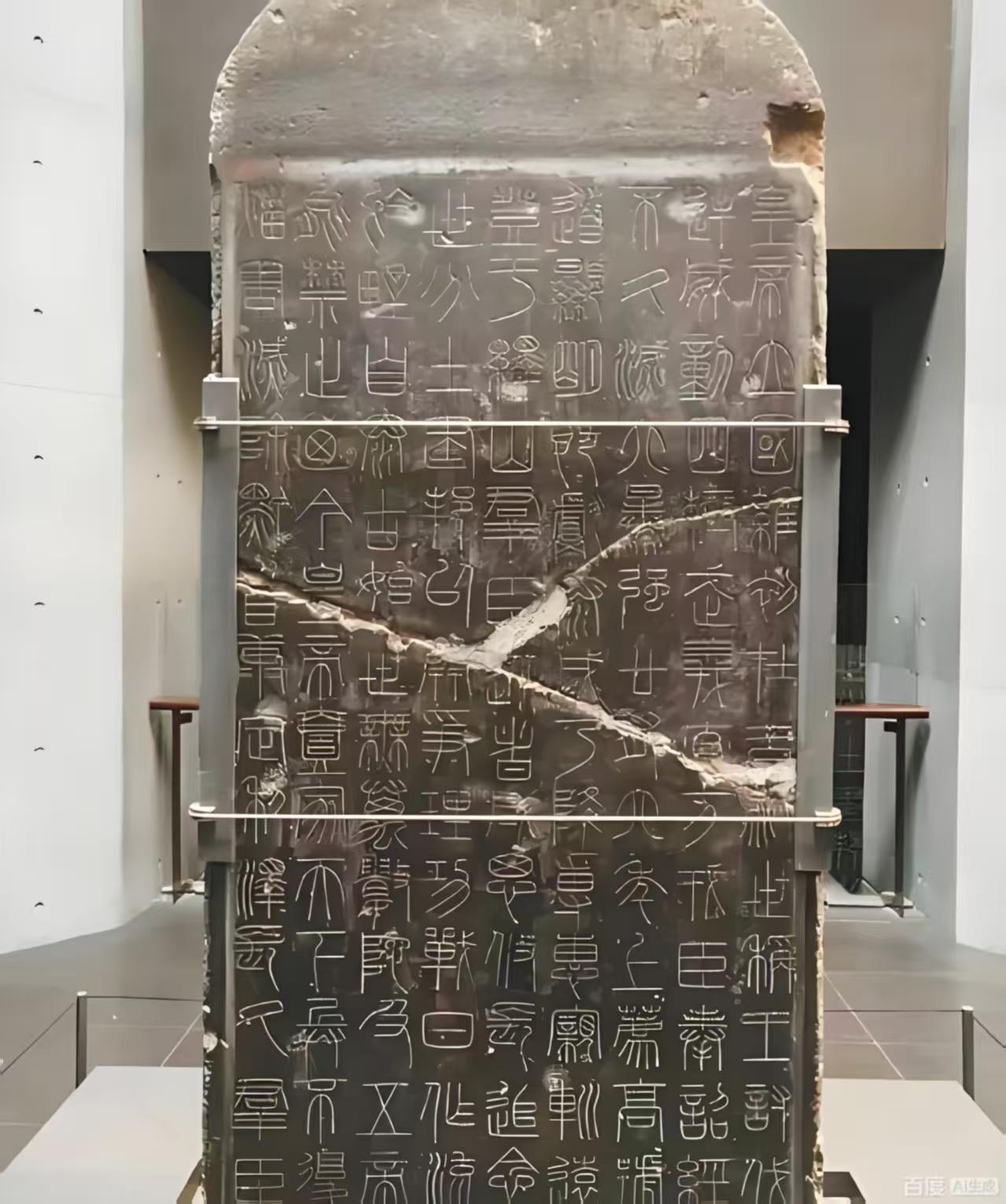

进而,是历史文脉催生的心境之“小”。当你立于山巅,沐着千古不变的长风,所思所感便决然不同。你会想起,脚下这山,始皇曾立其上,俯视着他新征服的东方疆域;李斯曾运腕其上,以标准的小篆,试图将帝国的秩序刻进石头。你会想起,孔子或许就站在相近的位置,望着他奔走呼号、试图恢复礼乐的母邦,那时的他,心中是“小鲁”的慨然,还是“忧鲁”的悱恻?太史公漫游至此,是否也曾因这视野的开阔,而坚定了“究天人之际,通古今之变”的宏愿?李太白的“邈然山河影”,杜工部的“浮云连海岱”,或许都曾在此找到注脚。这山石间,重叠着无数先贤哲人的目光与足迹。与他们所关怀的天下兴亡、文明赓续相比,一己之得失,一时之荣辱,一乡一邑之琐事,岂不真正“小”了么?这“小鲁”,便升华为一种对世俗尺度的超越,对狭隘眼界的扬弃。

再者,是山体成因隐喻的哲理之“小”。峄山之石,非拔地而起,乃远古劫余,堆积而成。每一块石头,都曾经历烈焰的焚烧、洪水的搬运、时间的磨洗。它们原本或许庞然如山,而今却以如此谦逊、圆融的姿态,相拥相叠,成就一座山的巍峨。这本身便是一部关于“大”与“小”的启示录。个体再巨,不过是宇宙一尘;唯当无数“小”的个体,找到恰当的位置与秩序,才能凝聚成一种令人敬畏的“大”。登此山而观此石,你会感到人世的纷争、自我的膨胀,在宇宙洪荒的尺度下,是何其渺小。这“小鲁”,更是一种对人在天地间位置的清醒认知。

于是,“登东山而小鲁”,便从一次简单的登高望远,演变为一场深刻的精神行旅。它让人从地理的“鲁”中跳脱,获得空间的清醒;从历史的“鲁”中汲取智慧,获得时间的通透;最终,在哲学的“鲁”——这片儒家思想发生的厚土上,完成一次对自我与世界的重新定位。那“小”去的,是鄙陋的成见、局促的胸怀、虚妄的执着;那“大”起来的,是天地的境界、历史的担当与精神的自由。

我曾三次登上峄山,每次的心境,竟也暗合了这认知的层递。

第一次是少年时,随学堂春游。那时只觉登山是趣事,在“龟石”下钻来钻去,在“空中楼阁”般的石棚里大呼小叫。及至爬上山顶,迎着猎猎的风,第一次看到故乡的田野变得像棋盘一样规整,房屋如积木般散布,心中蓦地涌起一股莫名的激动。那是一种发现新大陆般的惊喜,是身体站高后视野开拓带来的最原始的快乐。那时的“小鲁”,是直观的,充满新鲜感的,仿佛自己骤然成了一个巨人。

第二次是负笈远行前,与二三知己同往。年少轻狂,正浸着“一览众山小”的豪情。我们指点山河,谈论理想,仿佛未来尽在掌握。立于“五华峰”顶,看夕阳将鲁地的原野染成一片古铜色的辉煌,觉得那便是我们即将驰骋的疆场。彼时的“小鲁”,带着青春的锋芒与膨胀,是一种欲将故乡作为起点、进而征服世界的雄心。山下的“鲁”,是我们要告别和超越的过去。

风从更远的东方吹来,带着海的微腥。极目处,天地交界线混沌而苍茫。那一刻,我仿佛触及了孟子话语更深的一层:“登东山而小鲁”,是为了“登泰山而小天下”。对故乡的超越与理解,正是为了走向更广阔的世界,而不失其本心。峄山,这座我心中的东山,它不曾给我泰山的绝顶风光,却给了我一个无可替代的起点,一个精神的瞭望台与回归台。

我缓步下山,暮色渐合,峄山奇石的轮廓在青冥中化作一片沉静的铁黑,宛如一群亘古的守望者。回头再望,山顶已隐入夜色。但我知道,它在那里。它让每一个邹鲁子弟,无论走得多远,都能在精神上完成一次“登东山而小鲁”的旅程,从而获得一份清醒,一份从容,一份走向“天下”的底气。这,或许便是这座山,以及那句古老箴言,留给后人最宝贵的馈赠了。

岱南峄岭峻峰璇,风砺沉浮亿万年。

壁立欲坍惊大地,石悬犹落泣长天。

秦皇登顶功勋注,尼父攀台圣迹连。

邹孟东山叹小鲁,钟灵毓秀瑞祥绵。

(写于2026年1月13日故乡邹城)

作者简介,二月梅,山东邹城人,研究生学历,山东诗词学会会员,中华诗词学会会员。