丁再献骨刻文艺术源题诗赏析

刘唐山

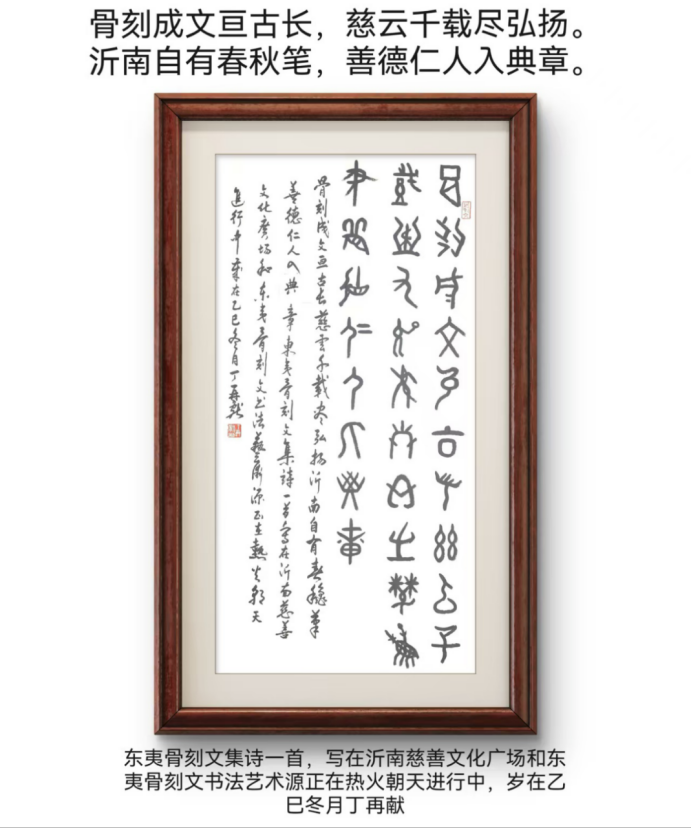

骨刻成文亘古长,慈云千载尽弘扬。

沂南自有春秋笔,善德仁人入典章。

这是著名文化学者、东夷骨刻文破译宗师、骨刻文书法艺术创始人丁再献先生,近日到沂南县慈善文化广场和东夷骨刻文书法艺术源工地现场,热火朝天的施工场面令丁再献先生激动不已,遂写七言绝句一首。丁再献先生的七绝《题沂南慈善文化广场暨东夷骨刻文书法艺术源》,以诗为镜,映照出东夷骨刻文的历史纵深与当代慈善文化的交融。

这首诗不仅是对文旅项目的礼赞,更是一场关于文明传承、艺术创新与人文精神的深刻对话。它以凝练的笔触,将亘古的文字、千载的慈云、春秋的史笔与当代的典章熔铸一体,揭示出文化血脉在时空中的生生不息。

一、骨刻文与慈云意蕴:历史符号的当代转译诗中“骨刻成文亘古长”与“慈云千载尽弘扬”并置,构建了物质性文化遗产与精神性文化传统的双重维度。骨刻文作为东夷文明的原始密码,其价值不仅在于考古学意义上的“古老”,更在于丁再献先生通过破译与书法艺术创作,使其从沉寂的考古对象转化为可感知、可传播的文化符号。拔地而起的巨石上骨刻文字刻石,既是是历史的“物证”,也是艺术化的“活态”呈现——它们不再是博物馆玻璃柜中的标本,而是与汶河湿地自然景观相融的审美实体。而“慈云”意象的运用,巧妙地将慈善精神植入历史语境。慈善在此并非突兀的现代附加,而是与东夷文明中可能存在的互助伦理一脉相承。

丁再献以诗为桥,让骨刻文的“硬”与慈善的“柔”相互赋能:巨石镌刻的文字因慈善主题获得温度,慈善文化因古老文明的背书而更具厚重感。这种转译,实则是将历史文化和地方性知识升华为具有普世意义的人文价值,使文旅项目超越单纯的观光功能,成为一场“可行走的文明体验”。二、春秋笔法与典章重构:文化话语权的当代确立“沂南自有春秋笔”一句,亦含对传统史学叙事的挑战与重构。历史上,“春秋笔法”多指向中华正统的史官传统,而丁再献通过将东夷骨刻文与“春秋笔”并置,实则是为边缘化的东夷文明争夺话语权。骨刻文作为比甲骨文更早1300年的文字雏形,其破译与艺术化展示,不仅改写了汉字起源的单一叙事,更重新标定了沂南在中华文明版图中的坐标。进一步看,“善德仁人入典章”揭示了文化传承的终极目的——为当代立言。丁再献的书法艺术并非简单的复古,而是以骨刻文为媒介,将慈善践行者的精神刻入新时代的“典章”。这既是对传统“立德、立功、立言”价值观的呼应,亦是对文化自信的实践:地方文旅项目通过融合历史深度与当代价值,成功构建了一套自洽的文化阐释体系,使东夷文明从学术课题转化为大众可参与、可传承的生活实践。

三、巨石、湿地与诗境:空间叙事的文化诗学艺术源依汶河湿地而建,这一空间布局本身即是一种文化隐喻。湿地作为生命孕育的摇篮,与骨刻文作为文明源头的象征形成天然呼应;巨石的永恒性与流水的瞬时性对比,正合了文化传承中“变与不变”的哲学命题。丁再献的诗作,恰如这一空间景观的文学注脚:诗中“亘古长”与“千载”对应巨石的稳固,“弘扬”与“入典章”则似汶河活水,喻示文化的流动与更新。更重要的是,这首诗与文旅项目共同构成了一种“总体艺术”体验。游客在巨石阵中穿行时,不仅观看文字形态,更通过诗意的引导,感知慈善与文明的交响。丁再献作为破译宗师与创作者的双重身份,使项目兼具学术严谨性与艺术感染力——巨石上的每一笔刻痕,既是古人的智慧沉淀,亦是今人的情感投射。这种空间叙事,最终让冰冷的石头“说话”,使历史与当代在具体场域中达成精神共鸣。总之:丁再献的这首七言绝句,不仅格律严谨,而立意高远,还用先生首创的东夷骨刻文书法书成一幅艺术作品,这如同一把钥匙,开启了东夷骨刻文从学术研究到文化实践、从历史遗产到当代精神载体的转化之门。这首诗与沂南文旅项目的互文关系,示范了如何以文学与艺术为媒介,让沉睡的文明符号在新时代焕发生机。当骨刻文不再是古籍中的神秘代码,而成为慈善广场上的公共艺术,当春秋笔法不再专属史官,而成为普通人可触摸的文化记忆,我们看到的不仅是一项文旅项目的成功,更是一传承范式的创新——它证明,真正的文化生命力,永远在于创造性地连接过去与未来。

茶水分离 市树市花,扫码聆听超然楼赋

超然杯订购热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、各种画册、国内单书号

丛书号、电子音像号、高校老师、中小学教师

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售

图书、画册、编辑、出版

举报