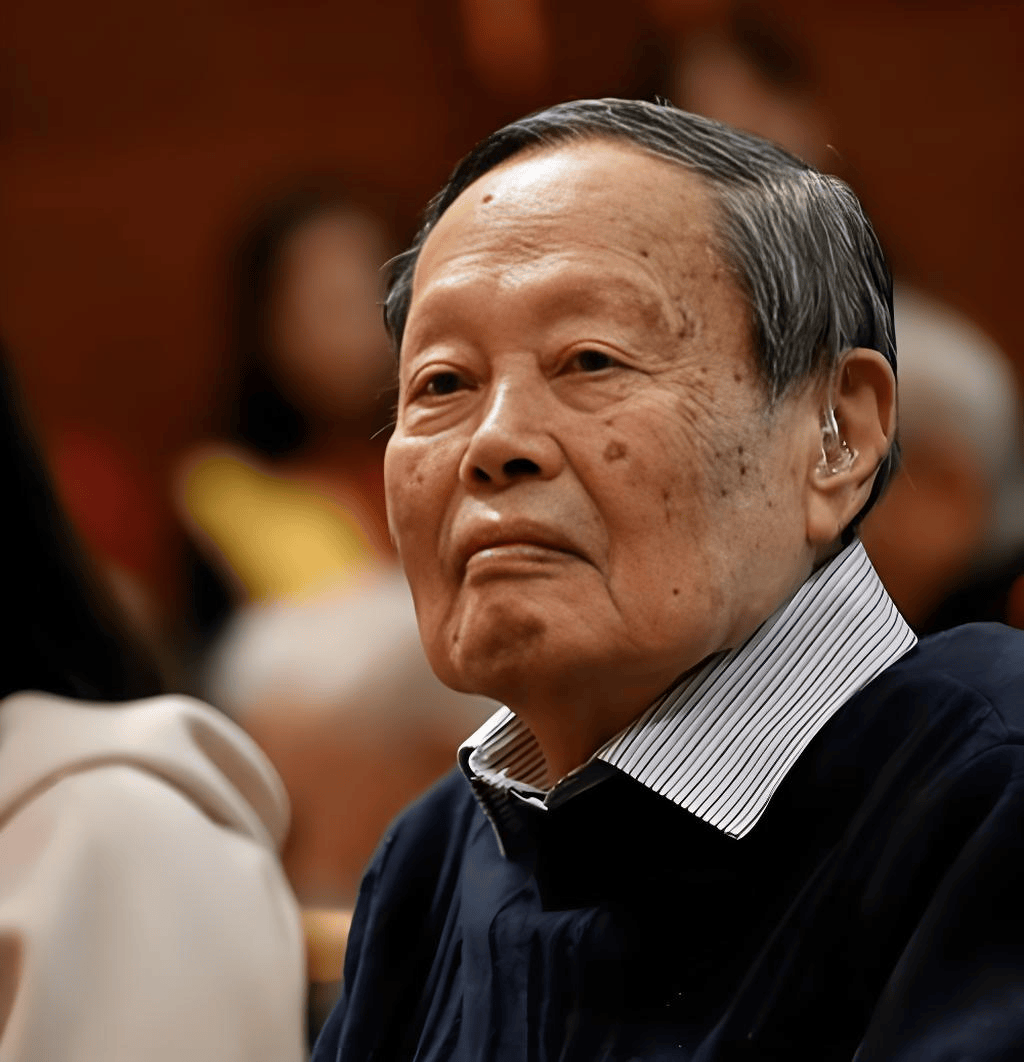

杨振宁先生(1922年10月1日-2025年10月18日),无疑是一位在全球科学界都声名远扬、备受尊崇的理论物理学家。他凭借自身卓越的科研成就,荣获了科学界至高荣誉——诺贝尔物理学奖,成为了获此殊荣的杰出代表。同时,他还是中国科学院院士,为中国科学界增添了璀璨光芒。不仅如此,杨振宁先生还担任着清华大学高等研究院名誉院长这一重要职务,为中国科研人才的培养与科研事业的发展贡献着自己的力量。其生平经历丰富且卓越,在科学探索的道路上留下了无数光辉的足迹,每一段历程都值得深入探寻与铭记。

早年教育方面,1922年,杨振宁出生于安徽合肥,父亲杨武之是清华大学数学系教授。

1933年,他随父亲迁居北京,先后就读于清华园成志学校及崇德中学。

1938年,杨振宁考入西南联合大学物理系,受教于吴大猷、王竹溪,1942年本科毕业,1944年获硕士学位。

学术生涯中,1945年,他赴美留学,1948年获芝加哥大学博士学位,导师为爱德华·泰勒。

1954年,他与罗伯特·米尔斯提出“杨 - 米尔斯规范场论”,奠定粒子物理标准模型基础。

1957年,他与李政道因“宇称不守恒理论”同获诺贝尔物理学奖,成为首位华人诺奖得主。

1965年,任纽约州立大学石溪分校爱因斯坦讲座教授,并创立理论物理研究所。

晚年,2003年,杨振宁定居清华大学,全力推动高等研究院建设,还捐出年薪资助科研。

2015年,他放弃美国国籍,2017年转为中国科学院院士。紫金山天文台将编号3421的小行星命名为“杨振宁星”。

杨振宁的学术成就横跨粒子物理、场论等诸多领域,其“宁拙毋巧”的治学态度与家国情怀,广受赞誉。

杨振宁先生在理论物理的多个领域取得了卓越的学术成就,其核心贡献如下:

一、划时代的理论突破

杨 - 米尔斯规范场论(1954年):杨振宁与罗伯特·米尔斯合作提出非阿贝尔规范场理论,这一理论为粒子物理标准模型奠定了基础,被丁肇中赞誉为“20世纪物理学的三大里程碑之一”。该理论直接或间接催生了6项诺贝尔物理学奖成果,同时对数学发展产生了深远影响。

宇称不守恒定律(1956年):杨振宁与李政道共同提出弱相互作用中宇称不守恒理论,颠覆了传统的对称性认知,并于1957年荣获诺贝尔物理学奖。

杨 - 巴克斯特方程(1967年):此方程开辟了量子可积系统研究的新方向,成为统计力学和多体问题的重要研究工具。

二、统计力学与凝聚态物理

相变理论:1952年,杨振宁发表关于2维Ising模型自发磁化强度的论文,首次得出临界指数1/8。之后,他与李政道合作提出单位圆定理,解析了巨配分函数与相变性质之间的关系。

玻色子多体问题:1957年,杨振宁与黄克孙、Luttinger合作,将赝势法应用于稀薄玻色子系统,有力推动了超流理论的研究。

超导磁通量子化:1961年,杨振宁对磁通量量子化现象作出解释,为量子计算机的研究奠定了基础。

三、粒子物理与数学的交叉

中微子研究:20世纪五六十年代,杨振宁提出二分量中微子理论,为弱相互作用分析提供了关键工具。

数学影响:杨 - 米尔斯理论引发数学家对纤维丛联络、非线性偏微分方程的深入研究,推动了代数几何等数学分支的发展。

四、科学史地位

杨振宁的理论成就可与牛顿、麦克斯韦和爱因斯坦相媲美。清华大学以13项重要贡献刻石向他致敬,其中包含3项诺奖级成果。

杨振宁先生,这位科学界的泰斗,为人类科学事业做出了卓越贡献。他的智慧与成就,如璀璨星辰照亮了科研之路。如今先生溘然长逝,我们怀着无比沉痛的心情,衷心地祝愿杨振宁先生一路走好,在另一个世界里,依然闪耀着他独特的光芒。

举报