精华热点

精华热点 吴云立

常言说:感人乎者莫过于细节,细节往往更感动人。

在文学的星空中,有些作品以其宏大的叙事与精巧的结构令人叹服,而有些则如静夜里悄然划过的流星,以其瞬间迸发的源自灵魂深处的光芒,灼痛我们的眼眶,烙印在我们的心间。舞笛先生的散文《致敬,戍边农垦老兵!》无疑属于后者。它没有跌宕起伏的情节,没有华丽繁复的辞藻,只是凭借对几个核心细节的白描与深掘,便成功地为我们矗立起一座朴素而巍峨的精神丰碑,让我们得以窥见一代戍边农垦老兵那深藏于历史尘埃之下,却与日月同辉的赤子之心与功臣本色。

一、开篇细节:于平凡旅程中捕捉时代的沉重回响

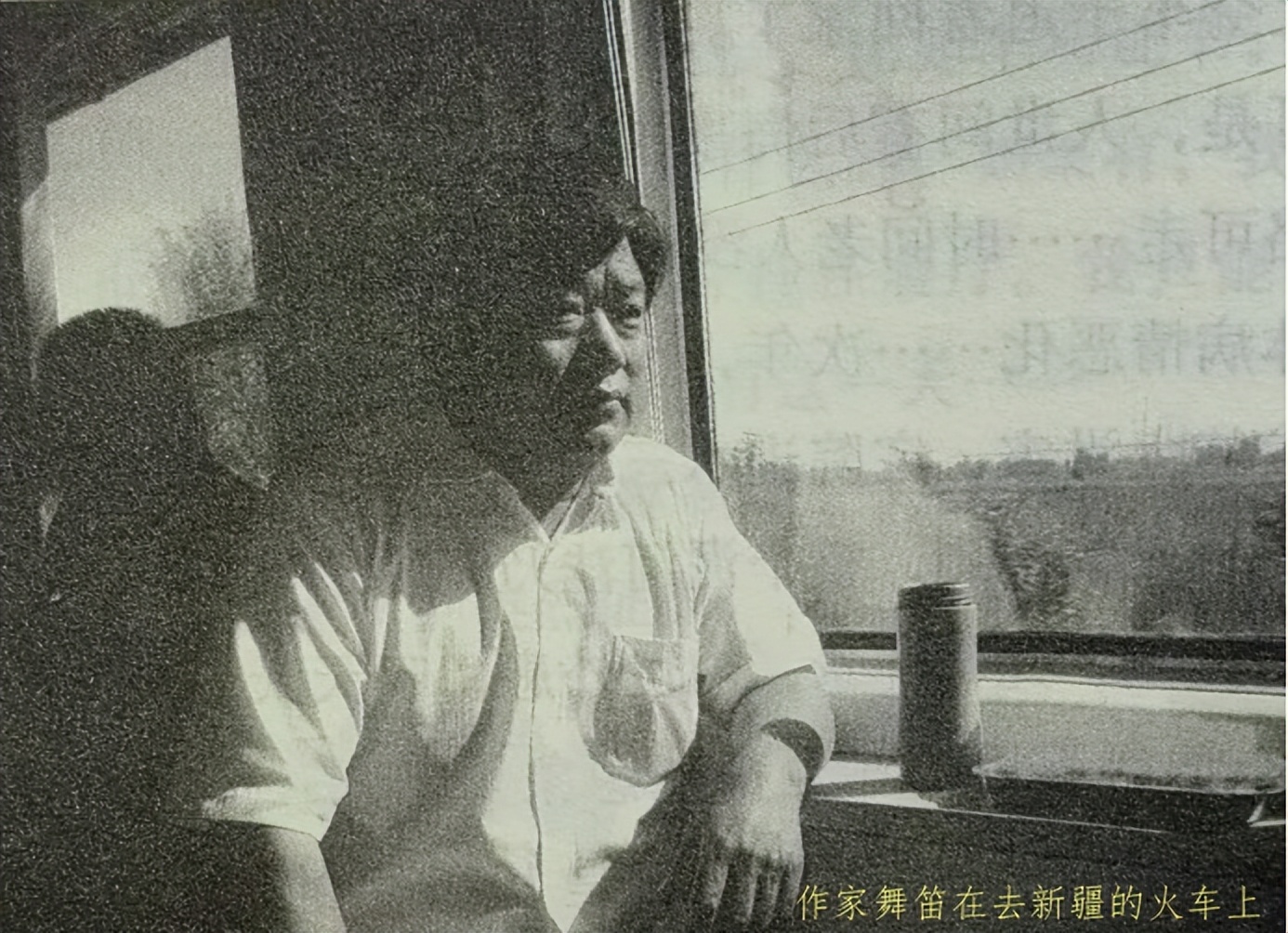

一篇佳作的开篇,往往决定着其情感的基调与思想的深度。舞笛先生深谙此道,他并未采取高屋建瓴的宏大视角,而是从一次再普通不过的列车旅程起笔——“每次走过戈壁大漠,都有无尽感慨”。这开篇第一句,便为全文奠定了一种深沉、苍茫而又充满个人体验感的基调。他告诉我们,这篇文章的源头,并非书斋里的想象,而是源于“诗和远方”上的脚印,源于三次亲赴新疆的走访与见证。

然而,作者笔锋巧妙一转,他舍弃了那些已被主流媒体广泛报道的“感人的艰苦奋斗故事”,而是将目光投向了“回来的路上听闻的一件事”。这一选择,极具匠心。它首先制造了一种悬念,勾起了读者的好奇心:究竟是怎样一件事,能比那些已知的壮举更让作者“一直令我哽咽”?其次,它暗示了本文的独特性与深层价值——那些最震撼人心的真实,往往隐匿于历史的缝隙与民间的口耳相传之中,它们可能不那么“典型”,却因其未经雕琢的原生状态而更具冲击力。

紧接着,作者通过对旅途中邂逅“大姐”身份的勾勒,牵引出一个沉重的历史概念——“盲流”。他用简洁而准确的笔触,解释了这一特定历史时期的产物:“盲目流窜”的背后,是“共产大食堂之后几年的生活最困难时期”内地普遍的饥饿状态,是青年人为求生计而背井离乡的悲壮图景。这个细节,不仅为“大姐”这个人物赋予了深厚的历史纵深感,使她成为那个时代千千万万自主西流者的一个缩影,更将文章的视野从单纯的军人奉献,拓展到了更广阔的社会历史层面。它让我们看到,新疆的建设与发展,除了有组织的兵团战士,还有无数像“大姐”这样,在政策夹缝中凭借顽强的生命力“扎根留下来”的普通民众。这个开篇的细节,如同一扇小小的窗口,我们透过它,已然听到了那个时代沉重而悲怆的回响,为后续核心故事的登场,铺设了坚实而广阔的时代背景。

二、聆听细节:于转述叙事中发现人性的纯粹之美

文章的主体部分,采用了典型的“故事套故事”的叙事结构——作者聆听“大姐”讲述她接待服务老兵的经历。这种转述叙事,非但没有削弱故事的感染力,反而因其双重见证(大姐是见证者,作者是转述者与再见证者)而增添了故事的真实性与层次感。舞笛在此展现了他作为一位善于“发现美”的作家的敏锐洞察力。他通过“大姐”的眼睛和疑惑,层层递进地揭示出一个令人心头颤栗的真相。

第一个细节,是“房间异象”:“有两三个房间里的被子根本没动,床铺上连坐的痕迹都没有”。这最初级的疑问,是推动故事发展的第一个悬念。它反常、蹊跷,违背了基本的住宿逻辑,瞬间抓住了读者与“大姐”一同急需探究的心里。

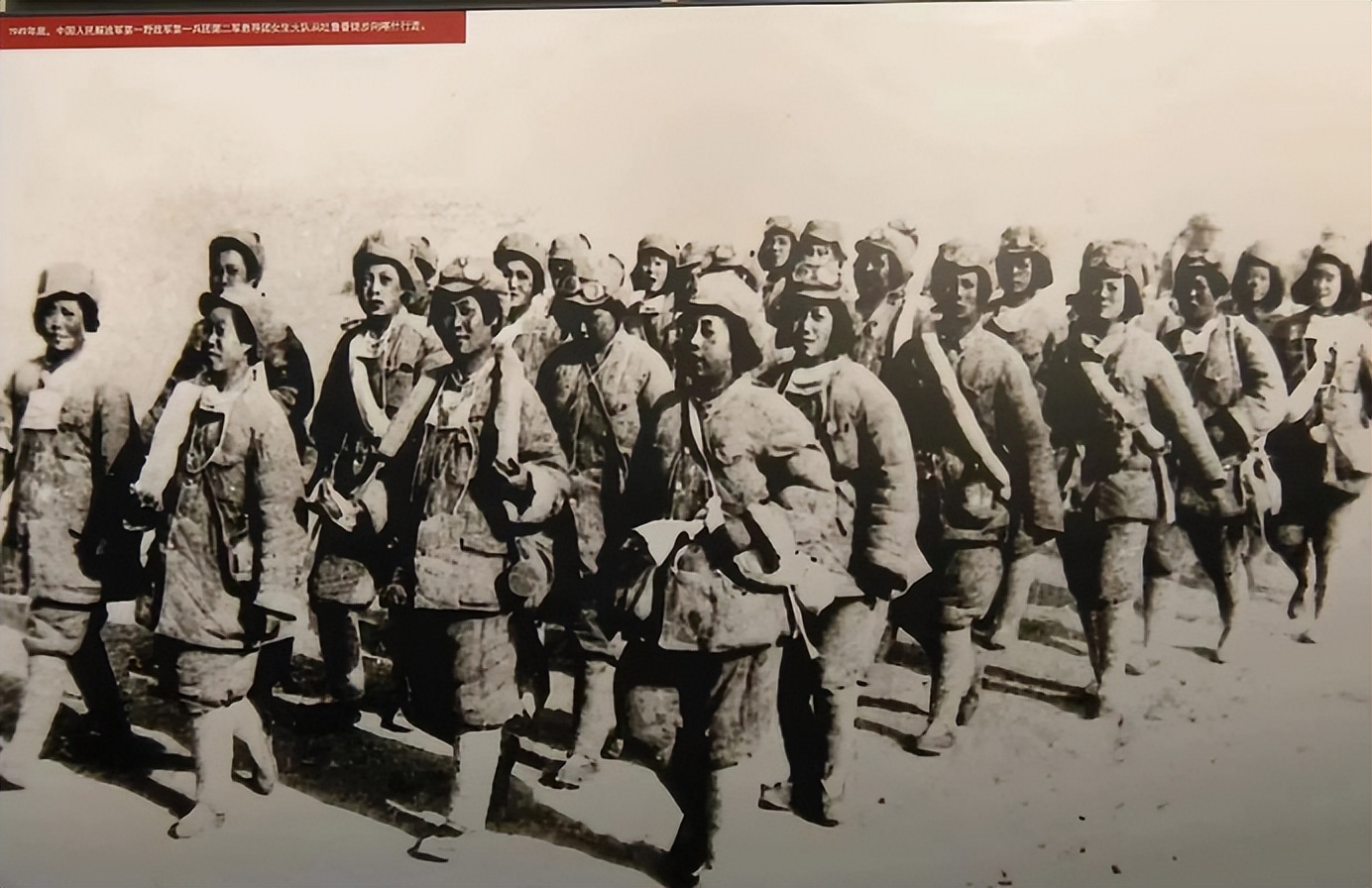

第二个细节,是老兵身份的铺垫。通过“大姐”与那位四川籍老兵的交谈,我们得知了他惊人的履历:解放新疆时就随军而来到大漠的十五岁小兵,父母早亡,几乎从未回过故乡;老伴是“十万湘女下天山”中的一位,亦无亲无故,前年去世……寥寥数语,勾勒出的是一位将一生毫无保留地奉献给边疆的典型形象。他的个人史,几乎就是一部浓缩的兵团垦荒史。他的孤独与坚守,已经足以让人“唏嘘不已,甚感惋惜”。然而,作者舞笛并未在此处过多煽情,他让“大姐”的疑问继续向前,引向了最关键的核心细节。

第三个,也是全文最具爆破力的细节,终于在对话中浮现:

“那这被子都没动,您,您,您夜里没睡觉吗?”

“睡觉了,这么大年纪怎么能一夜不睡觉啊?睡觉了,睡得很好。”

“那,那,那这叠好的被子像是就没动过,您睡觉了,那,那就没盖被子吗?”

“没有。”

“……那您睡哪儿,睡床上的话,咋就连被子都没动过?”

老人回答的一句话,瞬间就把大姐的眼睛憋满了泪:“我从来没有见过这么好的屋子,你们叠得这么工整,房子都收拾得这么干净,屋里这么高级的东西,一定很贵,我怕弄脏了,不敢盖。要是弄坏了,对不起国家。”

这短短的几句对话,堪称全文的“文眼”。

舞笛先生通过“大姐”小心翼翼的追问和老人朴实无华、甚至带着些许“疑惑”的回答,将一种极致的情感反差推到了读者面前。我们期待的是各种可能的解释,却唯独没有想到,原因竟是如此简单,又如此沉重——“怕弄脏了”、“对不起国家”。这里没有一丝一毫的表演与矫饰,只有一种近乎本能的、浸入骨髓的珍惜与敬畏。

作者舞笛的笔触在此处充满了克制的力量。他没有立刻发表大段的议论,而是通过“大姐”的反应——“眼泪扑溹溹直往外掉”,以及她“心里已经双掌合十在给军垦功臣作揖了”的内心活动,来折射这一细节带来的巨大情感冲击。随后补充的“还有两间也和这间的情形一样”,则进一步证明,这种看似极端个体的行为,在这群老兵中并非孤例,它具有一种令人心酸的普遍性。舞笛通过聆听并记录下这个转述的细节,成功地为我们“发现”了一种存在于遥远边疆、存在于上一代人身上的、纯粹到极致的人性之美——基于无限忠诚的、近乎谦卑的一种自我克制。

三、对话细节:于只言片语中捕捉老兵的精神雕像

在叙事文学中,人物的语言是其性格与灵魂最直接的外化。舞笛先生在处理与老兵的对话细节时,展现出了高超的捕捉能力与深厚的共情能力。他笔下老兵的言语,极其简短、朴实,甚至带着浓重乡音,如“对头”“啥子”,却字字千钧,精准地塑造出了老兵鲜活的个性与崇高的群体形象。

首先,是语言的“土气”与“拙朴”。老兵的所有回答,都没有任何口号式的表达。当被问及为何不睡床上时,他的理由非常具体非常实在:屋子“好”,东西“高级”、“很贵”。这种基于最朴素认知的判断,远比任何豪言壮语都来得真实可信。他衡量价值的尺度,不是个人的舒适,而是国家的财物是否会被损耗。这种“土气”,正是其纯真本色的体现。

其次,是话语中蕴含的“忠诚”内核。“对不起国家”这五个字,是老兵所有行为的终极注脚。在他心中,自己一生的耕耘与守护,是分内之事,是“忠于职守”;而国家给予的这次表彰与接待,则是一种需要倍加珍惜、不能有丝毫辜负的“恩赐”。这种主客体的颠倒,这种深植于心的报恩思想,正是那一代老兵最核心、最动人的精神特质。舞笛先生敏锐地抓住了这句最关键的话,使得老兵的形象瞬间从一种个体“农民气质”的老者,升华为一个时代的“国家的柱石”、“祖国的卫士”的象征。

再次,是行为逻辑的“一致性”。作者通过细节,展现了老兵行为的前后呼应。他“外套仍然是一件已经不多见的军大衣”,这身行头是他身份的延续;他“一直坐在圆桌旁的罗圈椅子里”,不敢玷污洁净的床铺;他“盖大衣睡就蛮好的”,这与他们早年“睡‘地窝子’,后来住‘干打垒’”的经历一脉相承。他的思维和行为模式,仍然停留在那个艰苦奋斗的极度勤俭岁月里。舞笛先生通过“掀掀还没脱掉的军大衣的衣襟”、“地板又擦得比我们家的桌子还干净”这些细微的动作和比较,将老兵那与现代化生活格格不入,却又无比珍贵的“习惯”刻画得入木三分。

正是通过这些精准的对话与行为细节,舞笛先生为我们雕塑出了一尊可触可感、有血有肉的老兵形象:他年逾古稀,一身风霜,乡音未改;他木讷寡言,内心却澄澈如镜;他一生奉献,却对最基本的享受心怀忐忑;他用自己的方式,守护着他所理解的“国家利益”,哪怕这利益仅仅是一床干净的被子。这个形象,因其“淳朴得近乎原始”而显得格外真实,也因其真实而显得格外伟大。

四、回响细节:于万千共鸣中昭示时代的精神主题

一篇优秀的作品,其价值不仅在于文章本身,更在于它所能激起的广泛社会共鸣。舞笛先生在此文的末尾,颇具胆识地附上了大量来自不同背景、不同地域读者的留言。这些留言,本身构成了一个极其重要的“细节群”,它们从各个角度印证了文章主题的深刻性与普遍性,形成了强大的情感与思想合流。

这些留言者中,有同为“老兵”的读者,从中找到了身份的认同与荣耀;有“云顶山人”这样的后代,从中看到了父辈“青春热血洒边疆”的缩影;有“蔡淑琴”这样的女子,从中忆起了自己那“当了一辈子兵,回家务农”、不图享受的父辈;有“豆瓜爷爷”这样深知兵团历史的人,从“小事儿”中看到了“金子般的心”;也有“宋雨”这样的年轻一代,在理解感动之余,也指出了与当代观念的差异……这些纷繁的留言,如同一面面棱镜,从不同侧面反射出“戍边农垦老兵”这个群体精神的璀璨光芒。

它们共同昭示了文章所揭示的主题绝非单一的个案,而是一个时代的集体记忆与精神写照。这些老兵的形象,既具有鲜明的个性——那位睡在宾馆地板上的四川老兵,其行为是具体的、独特的;更具有广泛的普遍性——他代表了“戈壁母亲”、“湘女”、“盲流”、以及无数无名无姓的垦荒者,他们共同构成了“民族的脊梁”。正如舞笛先生在创作手记中所言:“国家的柱石、祖国的卫士、民族的脊梁、人民的功臣”这几个词语始终在他脑际飞动。而读者的热烈反响,恰恰证明,这一通过细节所抵达的崇高主题,已经深深地击中了时代的精神穴位。

那个“有床不睡,干卧地板”的细节,之所以能产生如此巨大的心理冲击能量,正是因为它以一种极端而真实的方式,触及了我们这个民族关于奉献、关于忠诚、关于感恩、关于艰苦朴素的深层价值认同。它让我们在物质丰裕的今天,猛然回首,看到了来路的艰辛与奠基者的伟大,从而心生敬畏,潸然泪下。

总而言之,舞笛先生的《致敬,戍边农垦老兵!》是一篇以细节取胜、因真实而伟大的典范之作。他善于从平凡的旅程中捕捉具有时代意义的相遇(开篇),善于在转述的故事里发现并聚焦于最具爆破力的情感内核(聆听),善于通过人物最朴素的言语和行为来塑造其不朽的精神雕像(对话),并最终通过广泛的读者共鸣,印证了其作品所揭示主题的深刻与宏大(回响)。全文犹如一位高明的匠人,精心选取了几块看似寻常的“碎片”,却拼凑出了一幅关于一个时代、一代人的完整而悲壮的英雄画卷。

这篇文章的力量,不在于告诉了我们多少轰轰烈烈的事迹,而在于它让我们深刻地感受到,有一种感动,就藏在“不敢盖被子”这样微小的细节里;有一种伟大,就蕴藏在近乎原始的淳朴之中“对不起国家”。它让我们铭记,共和国的辽阔与繁荣,正是由无数这样的“老兵”,用他们一生的沉默坚守与近乎苛刻的自我牺牲,在戈壁大漠上一砖一瓦地构筑而成的。他们是真正的功臣,他们的拳拳之心,的确“值得我们去顶礼膜拜,值得我们尊重和敬仰”。而舞笛先生,正是这样一位用文字为我们见证了这一“细节感人时刻”的、富于良知与洞察力的记录者。

(2025年9月28日读友人舞笛先生美文有感)

作者简介

吴云立,高级教师,中国通俗文艺协会会员,云南省演讲学会常务理事西双版纳工作部部长,云南省评论家协会会员,西双版纳评论家协会顾问,《百姓作家》刊物副主编,西双版纳州作协音舞协会会员。

附舞笛老师原文:

致敬,戍边农垦老兵

——原文照片由作者提供

每次走过戈壁大漠,都有无尽感慨。

诗和远方有我的脚印,屐痕处处,大漠漫漫,在廿世纪八十年代末、九十年代末和本世纪初,我曾三度“履新”,走访看望过不少几十年来在新疆军垦的同乡、亲戚、朋友,了解到那里不少感人的艰苦奋斗故事,有不少曾被主流大媒体报道过,我就不想重复了,但在回来的路上听闻的一件事,一直令我哽咽,还是想把它写出来。

那是在从乌鲁木齐回郑州的绿皮列车上,我的对面坐着一位年长的女子,我称呼她“大姐”。大姐说她退休了,回山东探亲去的,她是上个世纪六十年代生活困难时期“流窜”到新疆去的“盲流”人员。所谓“流窜”,是当时的一种常见现象,事实是在共产大食堂之后几年的生活最困难时期,内地人普遍出于饥饿状态,青年人便走出故土,外出找工作挣点钱补贴家里,而主要是向西部,尤其是大西北,特别是新疆跑,大概那里地广人稀,缺乏劳动力,通常能够接纳一些人打打零工,给点工钱,外出的人大部分不认识什么熟人,就打听着四处找,但那是没有国家统一安排的招工指标,县乡村不给出证明,也没身份证制度,人们习惯上把这种人叫做“盲流”,就是“盲目流窜”的意思,于是公安部门便会把他们抓起来,予以“遣返”,被遣返者总会被冠以“流传犯”,这类人中男子多女性少。大姐说她去后找到一个亲戚,帮她介绍了个对象,后几经周折,十来年间不断托关系才把户口落上,算是扎根留下来了,直到改革开放后政策有所松动,才被招了个集体工。她连“流窜”带正式工作已经在新疆待了五十年,先是在奎屯的兵团种棉花,退休后到乌鲁木齐跟女儿一起生活,当时闺女没生孩子,大半生劳碌不止的她闲着也着急,就到附近一家宾馆当临时服务员。

待顾客用过早点,便陆陆续续回房间来了,其中保持最干净这个屋子是一位年逾古稀的老人,虽然一身农民气质,但身体挺好,耳不聋眼不花,来自南疆,外套仍然是一件已经不多见的军大衣。大姐为弄明白心中的疑问,便小心的拉拉家常,一番交谈后,知道了他是四川人,解放新疆时就来大西北了,当兵时才十五岁,父母死的早,就吃大食堂时回家奔过丧,家没什么其他至亲,后来也就没回过故乡。老伴是五十年代的支边女青年,也就是“十万湘女下天山”那一批轰轰烈烈动员来的“湘妹子”,她家也没啥亲人,也没回过家,大他两三岁,可惜她前年去世了,要不这回也可带她来看看乌鲁木齐这么漂亮的城市,单位通知时就说可以带一名家属的。

听到这里,大姐早已唏嘘不已,甚感惋惜。末了她还是想解开心头疑问,于是就小心地试着问:“那,昨晚你没在这儿住?您这里有亲戚吗?大伯!”

点着烟丝丝猛抽不止的老兵摆摆手:“哪有啥子亲戚呀,这里没认识的人,几十年了,我是头一回来大城市,要不是国家还想着我们这些种了一辈子庄稼的老兵,怕是死了也见不到这么好的城市,昨天在车里看见了,大城市的楼真高啊!”老人还保留着比较纯正川蜀口音。

“那这被子都没动,您,您,您夜里没睡觉吗?”大姐终于鼓起勇气问。

这回轮着农垦老兵疑惑了:“睡觉了,这么大年纪怎么能一夜不睡觉啊?”他也觉得奇怪,大妹子您咋会提这样的问题?又憨憨一笑说:“睡了,睡得很好。”

“这......”大姐就更迷茫了:“那,那,那这叠好的被子像是就没动过,您睡觉了,那,那就没盖被子吗?”

老人摆摆手:“没有。”

大姐这才注意到,她作为服务员自己一直站着说话,老人也始终没往床上坐,一直坐在圆桌旁的罗圈椅子里。

“那,那您睡哪儿,睡床上的话,咋就连被子都没动过?”

老人回答的一句话,瞬间就把大姐的眼睛憋满了泪:“我从来没有见过这么好的屋子,你们叠得这么工整,房子都收拾得这么干净,屋里这么高级的东西,一定很贵,我怕弄脏了,不敢盖。要是弄坏了,对不起国家。”他又掀掀还没脱掉的军大衣的衣襟:“屋子里又不冷,地板又擦得比我们家的桌子还干净,盖大衣睡就蛮好的。”

“您,您在地上睡,睡......睡的觉?”

“对头!”老人并无丝毫不爽。

啊!天哪,她终于明白了,为祖国耕耘了一辈子,早年睡“地窝子”,后来住“干打垒”,现在一定能住上水泥砖房了,可他们没出过远门,没什么“大见识”,更没有享受过这么高档的住宿条件和服务,是自卑吗?是,也不是。珍惜,是珍惜,太珍惜;舍不得,是舍不得,或者说是不敢碰啊!

此时此刻,她实在憋不住了,眼泪扑溹溹直往外掉......

这就是祖国最勤劳最朴实最忠诚的戍边农垦老兵,她感动得差点给老人跪下,她虽然并没有跪下,但心里已经双掌合十在给军垦功臣作揖了。

她随后又查看了所负责的十来个单间,还有两间也和这间的情形一样——客人没敢睡床,和衣而卧躺地板通宵安眠,那俩客人一位来自福海,一位来自喀什......

新疆太大,路途太远,老军垦太淳朴,淳朴得近乎原始,然而,恰恰是基于他们这些戍边战士的忠于职守,用生命守护,国家才有了日新月异的现代化生活,而他们却还没享受过现代生活,来的人都七老八十了,还有许多没来过自治区首府,甚至有不少人已经埋骨在遥远的边境线上了......

大姐讲完眼圈又红了,我听完也已热泪盈眶,心里很不是滋味......

列车在隆隆向东飞驰,戈壁大漠在退向后面的远方......

作者简介:

舞笛,本名.蔡全胜。男,大学文化,祖籍河南省舞阳县。长期工作于中国平煤神马集团的煤矿企业,高级企业培训师,系河南省作家协会和中国煤矿作协、省民间文艺家协会、省群艺研究会会员,中国平煤神马集团职工文艺创作协会副秘书长、平顶山市作协卫东分会副主席,多家网络平台签约作者。曾出版有《人在旅途》、《借题发挥》三部文学著作,另有《山吟海叹》、《世味杂俎》等著作即将面世。