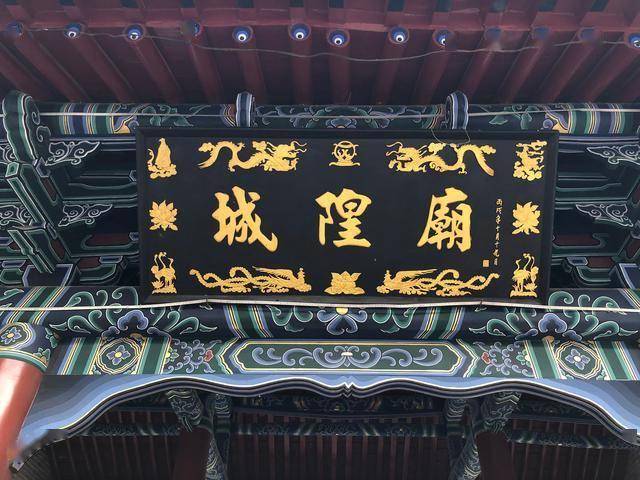

(三)洛宁县的城隍庙

洛宁县城隍庙坐落于老城安民街旧址道北,文庙西侧,即现今洛宁县县城西街社区兴宁东路路北。皇元·至正四年(公元1344年),由知县温敦(duen)主持创建。大明时期,洪武三年(1370年)知县翟礼、正统十年(1445年)县丞于渊、弘治十七年(1504年)知县李景先后对其进行重建。历经元、明两朝四个时期,耗时160余年,方形成如今的规模。

此后,皇清时期,顺治五年(1648年)知县王潤身、顺治十七年(1660年) 知县程瑒、康熙九年(1670年)知县李伸、康熙三十七年(1698年)知县佟赋伟等多次予以重修。乾隆四年(1739年),又增添祭田神仪仗;乾隆五十三年(1788年),再次重修,为神像粉塑金身,补缺增缮。该城隍庙依照皇家县级城隍庙规格建造,是洛宁县内仅次于文庙的明清风格古建筑群落。

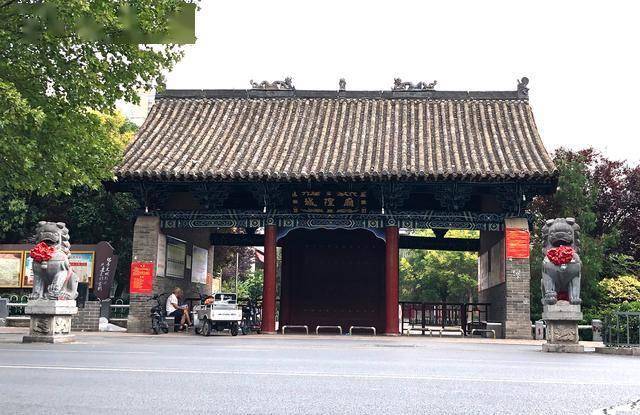

城隍庙坐北朝南,整体呈长方形,占地面积达20余亩。

沿着中轴线自南向北,依次排列着诸多建筑:三间辕门,三间山门,南北各一座戏楼,一座六角石柱凉亭,东西两侧各有六间厢房,三间卷棚,三楹财神殿,五间正殿(两层)以及五间后殿(两层) 。

辕门外,一对高大威武的石狮子,足有一摸手儿之高,日复一日、年复一年地守护着城隍庙大门。 辕门面阔三间,其内塑造着两匹肥硕健壮的骏马,由精武干练的马童牵引,想必这便是城隍爷出行的“坐骑”。

山门面阔同样三间,中间设有两楹通柱,夹着一帧木质屏风。

院内南北分设两座戏楼,这种布局在一般庙院实属罕见。

中轴线上,一座六角石柱凉亭拔地而起,周围环绕着回廊。

两侧庑廊处,东西厢房各有六间。

正殿名为“威灵殿”,面阔五间,采用单檐歇山式,重拱重昂。

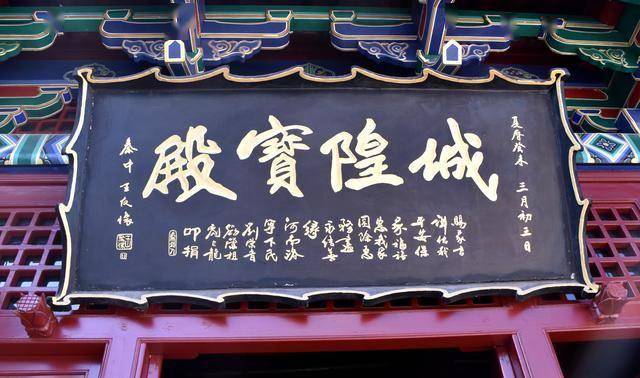

后殿称作“城隍宝殿”,面阔五间,为单檐硬山式,亦重拱重昂。

关于各殿内部的设置情况,目前尚未发现有文字记载的相关材料,因此不敢随意进行阐述。

自1993年城隍庙会恢复以来,其在推动工农业生产、繁荣县域经济方面发挥了巨大作用,深受广大群众喜爱。

每年农历三月初三,依惯例城隍庙会会举办三天,届时会邀请大戏班子登台助兴。舞狮、龙灯,竹马、旱船,大鼓、铙镲,高跷、社火,等各类杂耍轮番上演,你方唱罢我登场,现场热闹非凡。身处太平盛世的老百姓,将华夏民族热爱生活的天性,如绽放鲜花般生命的激情,尽情释放,宣泄到极致!

有诗赞曰:

城隍圣庙,气势恢弘;

宏伟壮观,雕梁画栋。

善男信女,素喜太平;

顶礼拜膜,络绎纷呈。

春风绿野,春雨清明;

春装踏青,春心骚动。

庙院内外,摩肩擦踵;

请神还愿,香火旺盛。

可悲啊,那延续两千余载的封建帝制已然摇摇欲坠,皇朝御制长达三百年的循环周期也已走到尽头。彼时国家积贫积弱,脆弱得不堪一击,外寇肆意入侵,强敌称霸称雄。社会动荡不安,国家主权丧失,历经百年耻辱,百姓深陷水深火热之中,大好江山蒙羞受辱。而那面阔三间的辕门,南、北两座戏楼,中轴线上的六角石柱凉亭与回廊,以及两庑的东、西厢房等诸多古建筑物,如今皆已消失得无影无踪。

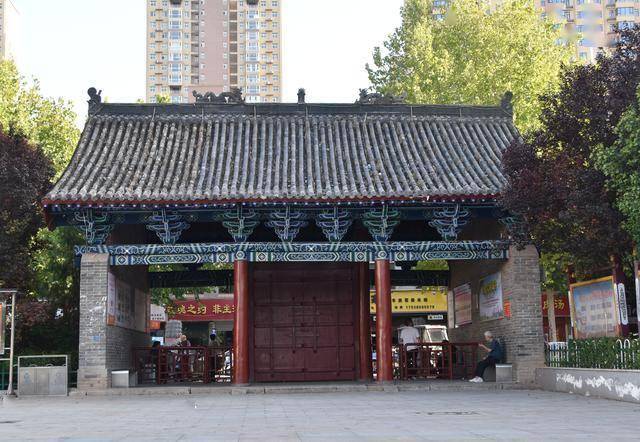

其余建筑历经风雨侵蚀与兵荒马乱,已不复往昔模样。民国时期,此地曾为国民党民团驻地。解放后,因大力兴办教育,这些建筑长期被学校占用,还增建了两排简易平房用作教室。尽管这里培育了数届众多学子,然而其与古香古色的古建筑群落却极不协调。

原本的古建筑墙体开裂、屋顶漏雨,油漆斑驳脱落,彩绘色彩黯淡,尽显破败之态。城隍庙在动荡岁月中,如风雨中的孤舟,摇摇欲坠,似在无声悲泣,这般凄惨景象,着实令人唏嘘。

改革开放之后,学校迁出,县里对相关区域展开了扩建与整修工作,院内也重新进行了翻新与硬化处理。直至千禧年,城隍庙的产权才正式移交给县文物管理委员会,而其管理与使用权则归还给了民间社群组织——洛宁县城隍庙香客管理委员会。

作者简介:杨小沪,男,洛宁县景阳镇人,1947年生,中教一级教师。

举报