精华热点

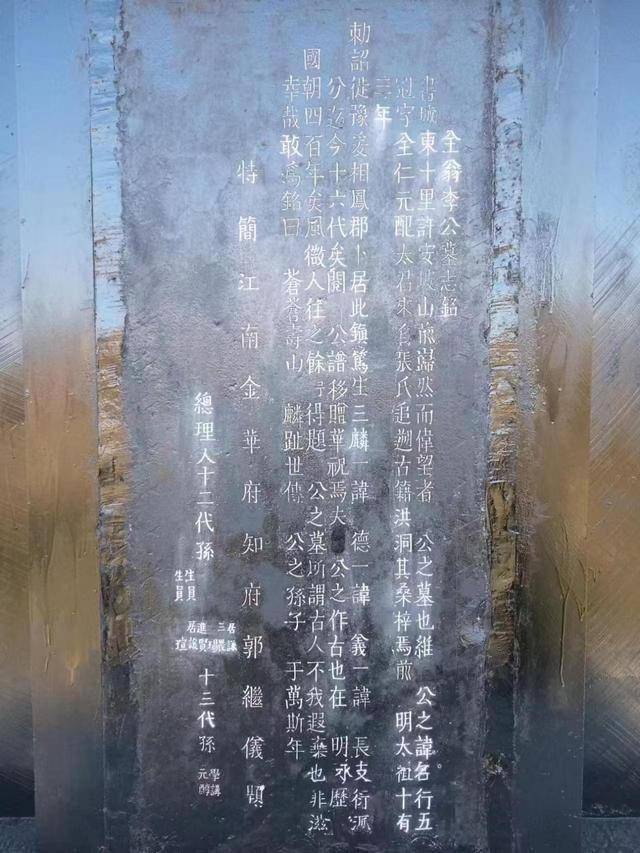

精华热点 《全翁李公墓志铭》碑刻立于洛宁城东的余庄村,立碑时间是清乾隆九年(即公元1744年)十月一日。李公全仁,是余庄李氏家族的始迁祖。近日,我受李正七老师之托,对该墓志铭进行了解读,不当之处敬请指正。

一、原铭照录

书城东十里许安坡山前岿然而伟望者公之墓也维公之讳名行五冠字全仁元配太君来自张氏追溯古籍洪洞其桑梓焉前明太祖十有三年勅诏从豫爰相凤郡卜居此镇笃生三麟一讳德一讳义一讳長支衍派分迄今十六代矣阅公谱移赠华祝焉夫公之作古也在明永历国朝四百年矣风微人往之余予得题 公之墓所谓古人不我遐弃也非滋幸哉敢为铭曰苍苍寿山 麟趾传公之孙子于万斯年

特简江南金华府知府郭继仪题

总理人 十二代孙 居谦 三畏 埸 进贤 生员居让 生员瑄 十三代孙 学讲 元醇

二、断句

全翁李公①墓志铭

书城②东十里许,安坡山前,岿然而伟望者③,公之墓也。维公之讳④,名行五⑤,冠字⑥全仁。元配太君⑦,来自张氏,追溯古籍,洪洞其桑梓⑧焉。前明太祖十有三年⑨,勅诏⑩从豫,爰相凤郡⑪,卜居⑫此镇。笃生三麟⑬:一讳德,一讳义,一讳长。支衍派分⑭,迄今十六代矣。阅公谱⑮,移赠华祝⑯焉。夫公之作古也,在明永历国朝⑰,四百年矣。风微人往⑱之余,予得题公之墓,所谓古人不我遐弃⑲也,非滋幸哉?敢为铭曰:苍苍寿山,麟趾传。公之孙子,于万斯年。特简⑳江南金华府知府郭继仪题。总理人㉑:十二代孙居谦、三畏、埸、进贤、生员㉒居让、生员瑄;十三代孙学讲、元醇。

三、注释

① 全翁李公:对墓主人李氏的尊称,“全翁”可能因字“全仁”而来,“公”是古代对男性的敬称。

②书城:古代对永宁(今洛宁)县城的雅称。“书城”是对洛宁历史上文化兴盛、典籍丰富、教育发达的高度赞誉,意为“书籍的城郭”,形象地描绘出当地浓厚的书香氛围和深厚的文化积淀。这一称号的由来,通常与洛宁历史上的两大特点紧密相关:一是 藏书之风盛行:古代洛宁的官宦世家、文人学者普遍重视藏书,私人藏书楼、书院藏书数量可观,形成了“家有藏书、人皆向学”的风气。二是教育传承不衰:当地书院(如金门书院、洛西书院等)林立,讲学活动频繁,培养了大量人才,使洛宁成为区域内的文化教育中心之一。

③岿然而伟望者:形容坟墓高大、气势不凡的样子。“岿然”指高大独立,“伟望”指卓越的声望(此处借指坟墓的气派)。

④ 讳:古代对已故者名字的尊称,在提及逝者名字前加“讳”,表尊重。

⑤行五:在家族同辈中的排行第五。

⑥冠字:古代男子二十岁行冠礼时取的字,“全仁”是墓主人的字。

⑦元配太君:“元配”指原配妻子;“太君”是古代对官员母亲或有身份地位妇女的尊称,此处用于称呼墓主人的妻子。

⑧桑梓:古代常在家屋旁栽种桑树和梓树,后用作故乡的代称,此处指张氏的故乡洪洞。

⑨明太祖十有三年:即明太祖朱元璋在位的第十三年,公元1380年。“有”通“又”,用于整数和零数之间。

⑩勅诏:皇帝发布的命令、诏书。

⑪ 爰相凤郡:“爰”是于是、就的意思;“相”指考察、选择;“凤郡”是明清时期洛宁的雅称,核心是取“凤凰”的祥瑞之意,将洛宁比作“凤凰栖息的美好之地”,是对当地地理形胜与人文底蕴的赞誉。这一称呼并非官方行政区划名称,而是文人墨客或地方乡绅在碑文、文献中使用的美称。凤凰在中国文化中象征着吉祥、高贵与非凡,用“凤郡”代指洛宁,暗含了当地人对家乡风水宝地的自豪与期许。

⑫卜居:通过占卜选择居住的地方,后泛指择地而居。

⑬ 笃生三麟:“笃生”指生得优厚、出众;“麟”即麒麟,古代象征祥瑞,此处用来比喻墓主人的三个优秀儿子。

⑭支衍派分:指家族分支繁衍,后代子孙不断分流居住。

⑮ 阅公谱:“阅”指翻阅、查看;“公谱”即李家的家谱。

⑯ 移赠华祝:“移赠”指将美好的祝愿传递下去;“华祝”出自《庄子》,是对长寿、富贵、多男子等美好事物的祝愿,此处指家谱中传递着对家族的美好祝福。

⑰明永历国朝:“永历”是南明永历帝朱由榔的年号(1646-1662年),“国朝”此处指永历政权时期(因墓志铭作者可能为南明或后世认同南明的人)。

⑱ 风微人往:“风微”指先辈的遗风逐渐衰微;“人往”指当年的人都已逝去。

⑲ 古人不我遐弃:宾语前置句,即“古人不遐弃我”,意思是古人(此处指墓主人)没有疏远抛弃我,表达作者能为墓主人题铭的荣幸之感。

⑳特简:“特”指特地、专门;“简”指选拔、任命,此处指郭继仪的官职是由朝廷特地选拔任命的。

㉑ 总理人:负责统筹、操办立墓志铭事宜的人。

㉒ 生员:古代科举制度中,经本省各级考试录取入府、州、县学的读书人,俗称秀才。

四、翻译

全翁李公墓志铭

在(有“书城”之称的洛宁)城东十里左右的地方,安坡山前那座高大而气派的坟墓,就是李公的墓。李公的名字,在家族同辈中排行第五,成年后取字为全仁。他的原配妻子张氏太君,追溯其故乡,是洪洞县(从古籍中可查到这一记载)。明太祖洪武十三年,(李公一家)奉朝廷诏书从山西迁往河南,于是(他)在此考察、选择洛宁这个美丽的地方,最终通过择吉,定居在(余庄)这个镇子。

(李公)生了三个优秀的儿子:一个名叫德,一个名叫义,还有一个叫长。后代不断分支繁衍,到现在已经有十六代了。翻阅李公的家谱,(里面)传递着对家族的美好祝愿。李公去世,是在明朝永历年间,(从李公迁豫)至今已有四百年了。在先辈遗风衰微、当年之人都已逝去的时候,我能为李公的墓题铭,这可说是古人没有疏远抛弃我啊,难道不是极大的荣幸吗?斗胆写下铭文:青色的寿山啊,(李公的)子孙像麒麟般代代相传。李公的后代子孙,将世世代代绵延不绝。

特此由朝廷选拔任命的江南金华府知府郭继仪题铭。

操办此事的人:十二代孙居谦、三畏、埸、进贤、生员居让、生员瑄;十三代孙学讲、元醇。

五、赏析

1. 内容价值:这篇墓志铭是研究李氏家族迁徙、繁衍的重要史料。清晰记载了李氏家族从洪洞迁至永宁县余庄镇的时间(明太祖十三年)、原因(奉勅诏),以及家族十六代的繁衍脉络,为地方宗族史研究提供了具体案例。同时,提及的“明永历国朝”也反映了特定历史时期的政治认同倾向,具有一定的历史文化参考意义。

2. 写作手法:

开篇点题:开头直接点明墓主人、墓地位置和坟墓的气派,简洁明了,让读者迅速把握核心信息。

善用象征:以“三麟”比喻墓主人的三个儿子,既凸显了儿子们的优秀,也增添了文字的文学色彩和吉祥寓意;结尾“麟趾传”“于万斯年”延续象征手法,表达对家族绵延不绝的美好期盼。

情感真挚:“风微人往之余,予得题公之墓,所谓古人不我遐弃也,非滋幸哉?”一句,将作者能为古人题铭的荣幸与感慨之情自然流露,拉近了与读者、与墓主人的情感距离。

3. 语言风格:整体语言庄重典雅,符合墓志铭的文体特点。用词精准,如“岿然”“笃生”“衍派”等,既简洁又富有表现力;句式上长短结合,既有“书城东十里许,安坡山前,岿然而伟望者,公之墓也”这样的短句,也有“前明太祖十有三年,勅诏从豫,爰相凤郡,卜居此镇”这样的稍长句式,使文气富有变化,不显得呆板。

六、全翁李氏家族迁徙背景补充说明

结合墓志铭中“洪洞其桑梓焉”“勅诏从豫”的记载,以及中国历史上著名的洪洞大槐树移民事件,可对李氏家族的迁徙背景作如下补充:

洪洞大槐树移民是明朝初期(主要在洪武、永乐年间)规模最大的官方移民活动。因元末战乱,中原地区(今河南、河北、山东等地)人口锐减、土地荒芜。明太祖朱元璋为恢复生产,多次颁布诏书,强制或鼓励人口稠密的山西地区(尤其是洪洞县)百姓迁往中原。洪洞县广济寺的大槐树,便是当时移民集合、登记、发放凭照的重要地点,成为千万移民的精神象征。

李氏家族的迁徙,正契合这一历史背景:

1. 发源地吻合:墓主人配偶张氏的故乡为洪洞,侧面印证李氏家族极可能也是从洪洞及周边地区迁出的移民群体。

2. 迁徙动因一致:“勅诏从豫”明确指出是奉皇帝诏书迁徙,与明朝官方组织的移民政策完全相符,并非自发迁徙。

3. 迁徙方向合理:从山西洪洞出发,先到河南(“从豫”),再由河南前往凤郡某镇定居,这与洪洞移民“先集中于中原枢纽,再分流至各地”的路线规律一致。

因此,全翁李氏家族的迁徙,是明代洪洞大槐树移民浪潮中的一个具体缩影,其家族历史也成为这段宏大移民史的微观见证。

作者简介:张清华,网名晓青,河南洛宁人。洛宁县作家协会会员,洛宁县姓氏文化研究会副会长。有上百篇诗文在《永怀河洛间《大美永宁》《洛宁文友》《搜狐新闻》《今日头条》《天山诗歌》《建安风》等网络平台发表,2022年12月出版文集《悉说下峪》。