精华热点

精华热点 作者 欧阳贞冰

策划 赵霞 音乐设计 杨建松

朗诵团队(按出场先后序)

王国栋 曾 超 彭 赛

王 净 杨建松 陈晓波 李 智

李育红 刘昭麟 赵 霞 雷 凯

诵评 云中人

总有一种声音,能刺破沉寂,让散沙聚成山。那是文字的锋芒,是朗诵的温度,更是音乐中永不衰竭的信念。

一一 题记

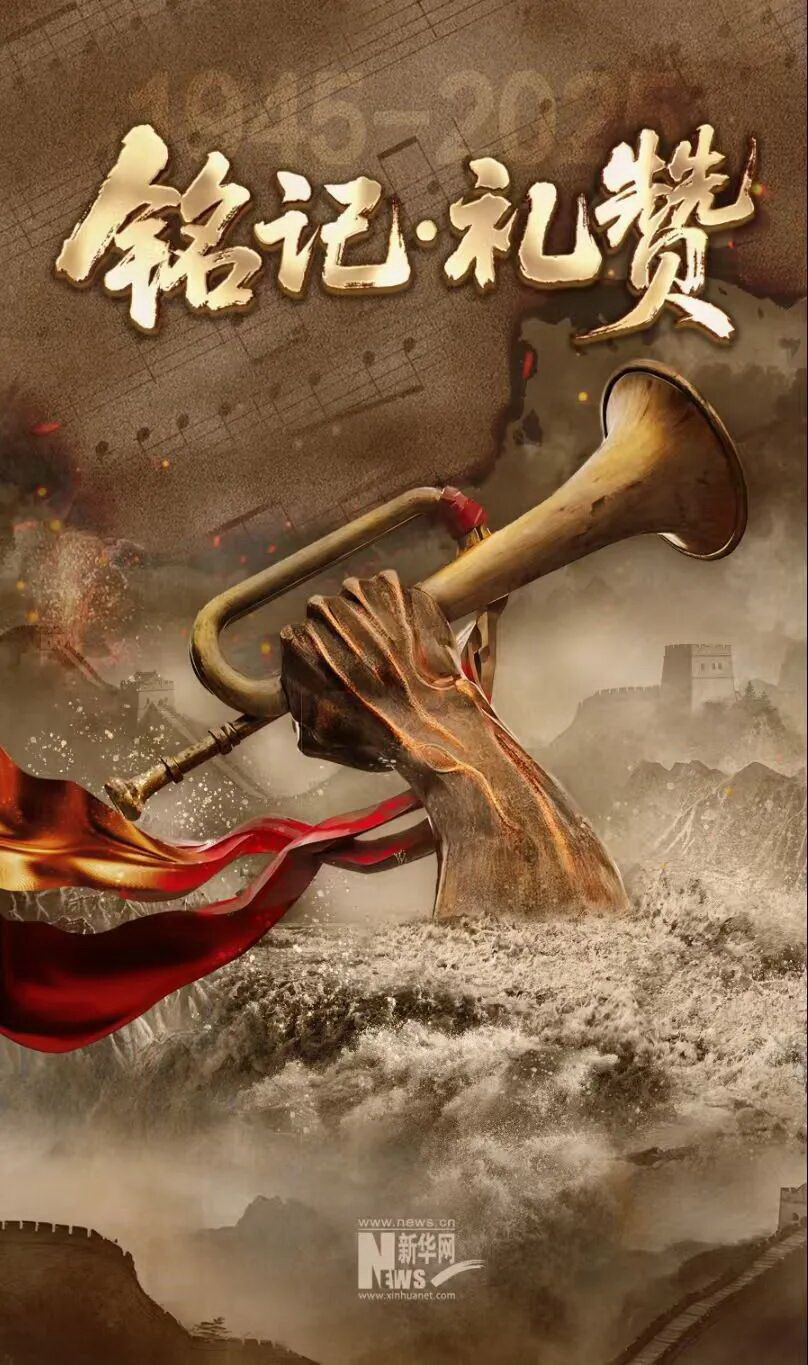

《有一种武器叫音乐》

——写在中国人民抗日战争胜利80周年之际

题记 诵:王国栋

1931年“九一八事变”至1945年日本宣布投降,中国人民在14年艰苦卓绝的抗日战争中,不仅以血肉之躯筑起抵御外侮的长城,更以音乐为号角、为战鼓,创作了《义勇军进行曲》《松花江上》《黄河大合唱》《大刀进行曲》《救国军歌》《在太行山上》《游击队之歌》《团结就是力量》等抗战歌曲约2万首,其中广泛流传的约500首。这些中华民族“有声的记忆”记录了民族的苦难与抗争,凝聚了全国人民的信念与力量,其历史影响跨越时空,其现实意义历久弥新。

1 诵:曾超

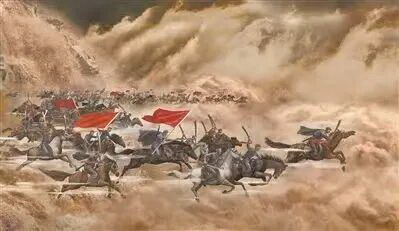

风裹着沙,在长城的砖缝里打旋,像无数未说出口的呐喊。有人把喉咙张成了裂土的芽:“起来!不愿做奴隶的人们,把我们的血肉,筑起我们新的长城!” 这声音不是钢铁碰撞的脆响,而是冻土里拱出的绿,是断线的风筝也要往家飘的劲;这声音顺着垛口漫过去,它漫过了扛枪人的肩,它漫过了孩子们冻红的脸,它漫过了一望无垠的旷野。

那支笔曾在香烟盒上颤抖,墨痕洇着被捕前的心跳,每一笔都是“不甘心”;那双手在菜油灯下速写,音符像子弹压进枪膛,末了把“前进”两个字挑成了升调,就如同刺刀出鞘时的寒光一样。

当歌声第一次撞在烽火台上,那些沉睡的砖石忽然醒了,它们和着战士的脚步声,成了最沉的鼓点。有东北兵把歌缝在衣襟里,弹片划破布衣时,血浸着歌词,却让“冒着敌人的炮火”唱得更响!

这哪里是歌?它分明是穿了旋律的骨头呀!它能挑开麻木的壳!它能把散沙聚成山!它能让每个听见的人都活成一道不可拆的防线!

风还在吹,沙还在落,但长城不再是孤独的墙。

它的每道垛口都站着一首怒吼的歌!

它的每一块砖石都记着一段抗争的旋律!

从1935年上海阁楼的油菜灯,到今天广场上空高高飘扬的国旗,原来好的音乐从不会消失,它只是钻进了民族的血脉里,成了永远醒着的记忆。

2 诵:彭赛

延安的冬天,窑洞里的寒气能咬透单衣。有人裹着旧棉絮,咳着血,把黄河的浪头装进搪瓷缸。

这个人没见过黄河的全貌,却从诗人的字句里摸到了河的骨头——

那是惊涛澎湃的怒啊!

那是浊流婉转的韧!

那是千万人攥紧的拳头啊!

那是千万滴没擦干的泪!

谱纸是草做的,铅笔头短得捏不住,这个人就用手指在膝头画旋律。当他咳得弯下腰时,旋律也跟着颤!这一颤便颤成了《黄河怨》里女人的哭腔,每一个转音都牵着家破人亡的疼;当他想起前线的消息时,旋律和身躯一起突然挺起来!这一挺便挺成了《保卫黄河》里的马蹄声,哒哒地踩在每个人的心尖上。

首演那天,窑洞里挤得没缝啦!

没有钢琴,没有乐队,只有一把二胡拉着浪,只有几把口琴吹着风,只有几百人的喉咙在凑成黄河的奔涌!

当“风在吼,马在叫”响起来时,窑洞的土屑往下掉,砸得每个人的眼眶发烫!

它砸出了“保卫家乡”的誓愿!

它砸出了“中国人不会亡”的硬气!

后来,这歌声顺着延河漂下去,飘过了黄河的急弯,飘过了长江的渡口,飘到了每个抗日的角落。

有人说,它哪里是歌呀?它分明是黄河的另一条支流!它流的哪是水呀?分明是中国人的魂!哪怕河、水分开,魂也永远连在一起!

3 诵:王净

上海的弄堂口,断墙还留着炮弹的疤痕;北平的胡同里,风卷着落叶,像一声声无处可去的叹息。总有几个穿蓝布衫的人,站在灰扑扑的光影里张开嘴,没有舞台,没有话筒,只有一块写着歌词的木板,被风吹得哗啦响,像在替沉默的人说话。

他们唱“我的家在东北松花江上”,唱到“爹娘啊,爹娘啊”时,总有老太太抹着泪,把刚蒸好的馒头塞进他们手里,热乎气裹着“多唱两句,让更多人记着家”的嘱咐;总有小伙子攥紧拳头,问“哪里能参军,我要回家乡”!

有个歌队从上海走到延安,走了半年,鞋底磨成了布片,歌谱却被油纸包得平平整整。

他们在破庙里唱!

他们在被轰炸过的废墟上唱!

他们在日军飞机掠过的田埂上唱!

有一次,飞机的轰鸣声盖过了歌声,他们反而把脖子伸得更长,直到飞机远去,才发现身边多了十几个背着包袱的青年。这些小伙子说:“我们一定要跟着你们,去唱歌,去抗日!”

这些歌队不是军队,却比军队更会“唤醒”,这些歌队的武器不是枪,却让更多人拿起了枪。他们把歌声种在街头的泥土里,种在百姓的心坎里,等春天一到,就长出“抗争”的苗,长出“必胜”的树,长得漫山遍野,让敌人再也挡不住!

4 诵:杨建松

战壕里很暗,泥水漫过靴底,冷得像冰,枪栓上结着白霜,远处的炮声闷闷的,一声声都砸在每个人的心上。班长从怀里掏出一张皱巴巴的歌谱,开口唱起“枪口对外,齐步前进”的旋律。很快,几十个人的声音在战壕里响了起来。

这声音有的哑得像砂纸,有的带着伤后的颤音,却格外整齐,格外有力。有个战士嗓子肿得说不出话,就用嘴型跟着动,眼里的光却比枪上的刺刀还亮;有个战士腿受了伤,靠在土墙上,用手拍着膝盖打拍子,每一下都拍得很沉,像在跟命运较劲。

战壕里的合唱,从不是为了好听,而是为了壮胆,为了记住:自己不是在孤军奋战,身边的人,都是兄弟;远方的家,都在等着。这歌声像一根绳,把分散的勇气拧在一起,一头拴着家乡的炊烟,一头拴着胜利的曙光,怎么扯也扯不断!

5 诵:陈晓波

卢沟桥的夜,霜凝在刀背上,像一层没擦干的泪。有人从北平逃来上海,裤脚沾着永定河的泥,说“29军的战士,每人揣着半块干粮,大刀劈下去时喊的不是‘冲’,是‘俺们的家,不能丢’!” 这话撞进麦新的耳朵里,他攥着笔的手,突然就稳了。

没有钢琴,他就用指节敲打桌沿。他的节奏不是乱撞的雷,而是战士挥刀时的呼吸:抬刀时轻,像藏着隐忍;劈下时重,像砸开苦难。“大刀向鬼子们的头上砍去”,十个字落在纸上,墨痕里裹着太多东西:是东北难民的哭腔,是北平城墙的裂痕,是每个中国人压在胸口的雷霆!他写得慢,像在给每个字缝上铠甲,怕风一吹就散了。

那天预演,搭了个简易舞台,演员们握着木刀,歌声起时,刀光在灯下晃,像把黑暗里的光都聚在了刀刃上。台下有个穿粗布衫的汉子突然站起来,扯开衣襟----他胸口有一道刀疤,是去年在东北跟鬼子拼杀时留的,“这歌,俺们前线的人天天在战壕里哼,刀再冷,唱起它,心就暖,握刀的时候就更有劲了”!后来,南洋的华侨给前线送大刀,每一把刀的柄上都刻着这句歌词; 原来,刀是冷的,能劈开敌人的骨头,却劈不开恐惧;歌是热的,不能杀敌,却能把千万人的胆气拧成一股绳!原来,刀会锈,会断,会埋进土里,但歌里的那股劲,会跟着风走,跟着人走,走到每一个需要撑下去的时刻!就像当年的霜会化,当年的血会干,可只要有人唱起“大刀向鬼子们的头上砍去”,就有人记起:中国人的骨头,从来都是硬的;中国人的魂,从来都不会散!

6 诵:李智

太行山清晨的雾啊,像纱一样裹着梯田。

太行山崖边的酸枣树啊,颗颗红果都像人举着拳头!

有人站在崖边高唱:“红日照遍了东方,自由之神在纵情歌唱”。旋律里裹着山西民歌的暖,像山风拂过糜子地,又带着战士的钢,像枪托敲着石头的节奏,一飘就漫过了山谷。

八路军战士在崖下练兵,枪刺映着晨光,唱到“我们在太行山上,我们在太行山上”时,回声从对面的山壁撞回来,像千万人在应和;山脚下的农民挑着粮,扁担晃着晨光,跟着哼“山高林又密,兵强马又壮”,粮袋上的补丁,也跟着节奏轻轻晃。有个穿碎花布衫的媳妇,把布鞋塞进战士手里,说“俺们也会唱,晚上纳鞋底时就唱给娃听,让娃记着,这山是咱的,歌也是咱的!”

这歌声不是飘在天上的调子,而是扎在山里的根----

它扎在战士的枪上!

它扎在农民的扁担上!

它扎在娃的梦里!

它让“军民”不再是两个字,而是一起扛枪、一起种地、一起唱歌的暖!而是哪怕敌人把山围起来,也拆不散的“一家人”!

后来,每当风过太行,山谷里总像还飘着这旋律,像大山在记着:那年的人,那年的情,永远都在……

7 诵:李育红

麦浪滚过华北平原,青纱帐像绿色的海,风一吹,就翻起细碎的浪。

游击队的战士们,白天藏在青纱帐里,用麦秆吹着“我们都是神枪手,每一颗子弹消灭一个敌人”的旋律,给同伴传递消息;晚上摸着黑行军,歌声压得低低的,像夜虫的鸣唱,却能让走散的人,顺着调子找到队伍。

有一次,他们要端掉日军的炮楼,出发前围着篝火唱这首《游击队之歌》,有人把歌词改成“我们都是飞行军,每一次突袭吓破敌人的胆”,唱完就揣着歌谱,像揣着信念,钻进了夜色里。炮楼被拿下时,天刚亮。他们坐在炮楼顶上,又唱起了这首歌,阳光洒在身上,歌声飘得很远,连田里的稻草人都像在跟着点头哩!

这歌当然不是震天的冲锋号,但它却是藏在绿色里的智慧,是小人物们的勇气。它告诉世界:正义从来都不只是一种模样,哪怕没有厚重的铠甲,没有整齐的队伍,只要心里有光,旋律里有劲,就能在暗处开出花来,就能把侵略者从自己的土地上赶出去!

8 诵:刘昭麟

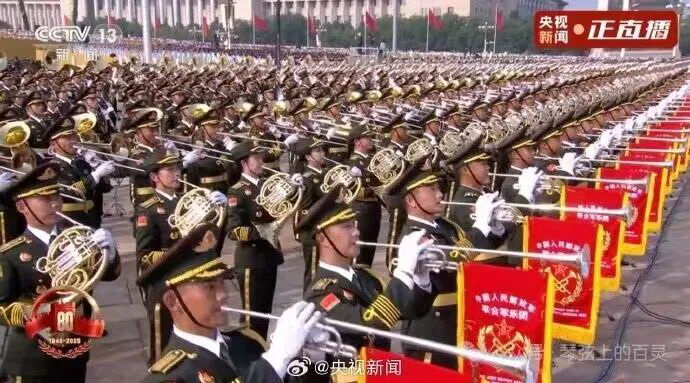

1945年8月15日,广播里的声音刚落,重庆的街头就炸了锅。有人先喊的一声“胜利了”,接着,《团结就是力量》的歌声,就像潮水一样漫过了几条街。

商人从店里跑出来,忘了关抽屉。

学生举着用床单做的旗,旗上“抗战胜利”四个字被风吹得猎猎响。

士兵抱着枪,把帽子扔向天空,歌声里混着笑,也混着没忍住的泪。

在延安,《黄河大合唱》演了一遍又一遍,台下的观众哭了又笑,笑了又哭,直到深夜,歌声还在山谷里回荡,和延河的水声叠在一起,成了最动人的夜曲。

有个老大娘拉着演员的手说:“这歌好啊,唱着唱着,鬼子就跑了”。老人家虽不懂音乐,却分明懂得这歌声里有力量!

当然,这欢歌不是终点,是新的起点,它把“团结”这颗种子种进了和平的土壤里。它在告诉每个人:苦难会过去,但一起扛过苦难的情谊,一起唱过的歌,永远不会过去!它们会变成养分,让新的希望在和平的日子里,长得更高,长得更壮!

9 诵: 赵霞

晨光落在广场的旗杆上,红领巾飘成跳动的火苗,孩子们在唱《义勇军进行曲》,声音撞在国旗的褶皱里,像当年撞在长城垛口上的风一样!没有变的,是每个字里裹着的“不肯低头”;变了的是他们眼里的光。那光不再是战火里的焦灼,而是朝阳下的笃定!有围观的人群在用手机录像,镜头里的旋律顺着网络飘向远方,像当年歌队走过的山路,把勇气送到了每一个需要的角落。

抗疫的寒夜里,阳台连成了一片星海。

社区人把改编的《团结就是力量》唱响,歌声裹着口罩的温度,从18楼飘到1楼,从城东荡到城西----没有钢枪,没有炮火,却把“隔离”的墙,唱成了“守望”的桥。

科研实验室里,试管中的荧光与《在太行山上》的旋律共振,年轻的研究员哼着歌调试仪器,他们的“战场”在微观世界,“武器”是智慧与坚持,而歌声里的“韧”,和当年冼星海窑洞里的执着,其实是同一脉跳动。

10 诵:雷凯

我们总说“记住过去”,其实不是要把苦难刻成碑,而是要让音乐里的魂,在今天长出新的根!它可以是孩子们课本里的歌词,它也可以是科学日志旁的简谱,从黄河浪尖的号子到青纱帐里的暗号,从太行山谷的回声到今天街头的快闪。音乐从来不是过去的标本,而是永远活着的火种。风会记得它的方向!河会记得它的节奏!因为每个开口歌唱的我们,都是民族精神的“传声筒”!因为每个开口歌唱的我们,都是希望的“播种人”!

或许有一天,我们都会老去,但只要还有人唱“起来!不愿做奴隶的人们”,只要还有人哼“团结就是力量”,那些埋在旋律里的勇气与团结、自由与热爱,就会永远年轻!因为,这武器从来不是音符,而是一代中国人,刻在血脉里的“活下去、好起来、强起来”的信念!

云中人诵评

文、诵、乐交融,奏响民族精神的强音

一一《有一种武器叫音乐》作品赏析

朗诵,是语言艺术的精灵,是诵者内在修养、艺术功底与精神气质的凝华。它跨越职业与语言的藩篱,以无形却穿透人心的力量,叩击人们心灵深处最柔软的角落。而《有一种武器叫音乐》的出现,为朗诵艺术带来全新的示范效应,赋予听众以唯美的视听体验。

基层干警以声为笔,谱写朗诵艺术的华章

在武汉公安朗诵协会这一艺术沃土中,汇聚了一批满怀激情与担当的基层干警。他们如繁星闪烁,各自绽放着独特的光芒。赵霞、陈晓波、王国栋、李书等人尤为出众,如技艺精湛的画师,以真挚动人的声音为笔墨,在江城朗诵的长卷上挥洒才情,绘就一幅绚丽的艺术图景;其声名远扬,如星辰闪耀于朗诵的苍穹。

长诗为桥,连接历史与现实

诗人欧阳贞冰的长诗《有一种武器叫音乐》,宛如一座宏伟的桥梁,横跨历史与现实之河,将二者紧密相连。麦克风前,10位身着警服的朗诵者与1位退休老兵联袂演绎,以深沉炽热的情感,铺展“旋律即武器,歌声即力量”的壮阔画卷。在古今交汇的瞬间,作品的价值愈发璀璨。朗诵者在起伏的音乐衬托下,以各具特色的声线与气息,细腻传递抗战岁月中深厚而复杂的情感,将听众带回那个烽火连天的时代。

笔触勾勒历史与当下的生命交响

长诗以恢弘而细腻的笔法,勾勒出历史与当下的交响。借助极具画面感的场景描写,它让抗战音乐从冰冷的史料中苏醒,升华为温热的记忆,也为朗诵奠定了坚实根基。

听,《义勇军进行曲》如“长城砖缝里打旋的风”,苍凉中透出坚韧;又如“冻土里拱出的绿”,于严寒中孕育不屈的希望。《黄河大合唱》中,“裹旧棉絮咳血谱曲”的冼星海,仿佛与奔腾的黄河融为一体,其专注与坚定,成为民族精神的象征;无钢琴、唯人喉合成黄河怒吼的首演场景,土屑落入炽热的眼眶,排山倒海的气势扑面而来,震撼人心。《松花江上》,弄堂口“哗啦作响的歌词木板”如泣如诉;老太太将热馒头塞进歌者手中,叮咛“多唱两句,让人记住家”,朴素的话语浸透着对家园的眷恋与对和平的渴望。音乐如利剑,“挑开麻木的壳,把散沙聚成山”,成为凝聚民心的“有声记忆”,激励时人奋勇前行。

长诗以贯通古今的视野,借抗战音乐的主旋律映照当代精神。“红领巾飘成火苗”齐唱国歌,清脆的童声与昔日长城的呐喊共振,不变的是“字里不肯低头的倔强”;抗疫寒夜中,“阳台连成星海高唱《团结就是力量》”,温暖的歌声与战壕里的合唱交织,变“隔离之墙为守望之桥”;实验室中,“试管荧光与《在太行山上》共振”,微光与冼星海的油灯相映,在印证“旋律中的坚韧从未断裂”。因此,抗战音乐不再是博物馆的标本,而是血脉中的火种,让记忆于当下生根、开花,照亮前路。

多维音乐合成,强化表达的磅礴气势

文乐共生,节奏同频

音乐合成以多维设计,强化了主题的磅礴气势。杨建松老师紧扣“文乐共生”理念,依“题记 + 10 章节”的结构精心推进,使音乐节奏与文本完美同步。他如敏锐的指挥家,随朗诵情感的起伏,灵活调整配乐的强度与风格,以悠扬的旋律延伸声音的表现力,实现声韵同步。通过强弱控制与留白处理(如情感沉凝处弱化音乐),达到文乐相融、彼此唱和的和谐境界。

选曲精准,呼应结构

选曲精准呼应文本结构:题记以《历史、叙述》铺陈厚重底蕴;第一章完整地呈现《义勇军进行曲》,恪守《国歌法》,彰显庄严;第二章以《保卫黄河》的激扬旋律对应“黄河魂”;后续《松花江上》《救国军歌》《大刀进行曲》依次烘托思乡、战壕合唱与英勇抗敌的场景;终章则用《东方红》《辉煌》收束,升华国之精神。部分章节辅以《危难》《坚强不屈的》等曲,深化情感层次。

多元形式,适配情绪

多元形式灵活适配情绪流转,成为作品的一大亮点。“纯音乐 + 独唱 + 合唱”“交响与钢琴协奏”等手法交错运用。悲怆处如《松花江上》以纯音乐低回铺垫,凝重哀伤;激昂处如《大刀进行曲》以合唱强化气节,磅礴壮阔;场景转换藉形式衔接增强沉浸感,如第六章以纯音乐引出“太行山晨雾”,独唱承接“崖边高唱”,合唱汇成“千万人应和”,声场开阔,如临其境。

十一位优秀的朗诵者以各具特质的声线赋予文字以温度,于音乐合成中注入跨越时空的力量。三者交融,使《有一种武器叫音乐》超越“文稿 + 配乐”的简单形态,成为震撼心灵的精神礼赞。它让我们深切领悟:抗战歌声不仅是旋律,而是“披甲的文字、拧结成绳的勇气”,是民族基因中永不衰竭的信念。通过文、诵、乐的三维融合,历史音乐得以活态传承,持续照耀当代人的前行之路。

斯景斯境令人叹为观止——为公安朗协朗诵者的精湛演绎,为诗人欧阳贞冰的深厚文采,更为杨建松老师融文、诵、乐于一体的史诗级合成。文、诵、乐三绝,臻于化境,为我们带来唯美绮思的艺术享受。

创编团队简介

作者:欧阳贞冰,记者。诗人。作家。摄影家(15171417812)。系中国艺术摄影学会会员、中国诗歌学会会员、中国国际茶文化研究会会员、湖北省作家协会会员、湖北省书画家协会会员、湖北省陆羽茶文化研究会会员和湖北省朗诵艺术家协会文学顾问。

策划&朗诵: 赵 霞,武汉公安朗诵协会会长、全国公安文联音乐舞蹈朗诵专委会副主任、湖北公安朗诵协会副主席、中华诗词学会朗诵艺术专业委员会委员。

音乐制作&朗诵:杨建松 ,网名铁马豪歌,湖北省朗诵艺术家协会理事兼副秘书长,省朗协融媒体工作专业委员会主任,湖北省朗协语言艺术研究与实践基地副主任,武汉市老干部朗诵艺术团副团长兼艺术总监,湖北省第三届“荆楚朗诵之星”;《都市头条》铁马豪歌平台四年阅读已逾两亿多。

朗诵团队:武汉市公安朗诵协会

王国栋

曾 超

彭 赛

王 净

陈晓波

李 智

李育红

刘昭麟

雷 凯

王国栋 武汉公安朗诵协会副会长、武汉市公安局新闻宣传处、湖北省朗诵艺术家协会理事、湖北省电视艺术家协会理事、中国警察协会、全国公安文联集邮、警事收藏品专业委员会理事

曾 超 武汉公安朗诵协会、武汉水上公安分局大桥派出所、湖北省朗诵艺术家协会会员

彭 赛 武汉公安朗诵协会副秘书长、武汉轨道分局三金潭派出所、湖北省朗诵艺术家协会会员

王 净 武汉公安朗诵协会江汉分会会长、江汉区公安分局反恐怖和巡特警大队教导员、湖北省朗诵艺术家协会会员

陈晓波 武汉公安朗诵协会副会长、武汉市经济技术开发区(汉南区)公安分局政治处主任、湖北省演讲协会副会长、湖北省朗诵艺术家协会、中华诗词学会朗诵艺术专业委员会

李 智 武汉公安朗诵协会、新洲区公安分局邾城街派出所

李育红 武汉公安朗诵协会、硚口区公安分局政工室、湖北省朗诵艺术家协会

刘昭麟 武汉市公安局反恐怖和特警支队、武汉公安朗诵协会副秘书长

雷 凯 江汉区公安分局民警

附:所用主题乐曲及附加配乐

题记 《历史、叙述》

1 《义勇军进行曲》

2 《保卫黄河》

3 《松花江上》

4 《危难》《救国军歌》

5 《坚强不屈的》《难忘的情景》

6 《大刀进行曲》

7 《在太行山上》(纯音乐)《在太行山上》(独唱)(合唱)

8 《游击队之歌》(纯音乐)(合唱)

9 《辉煌的战绩》《团结就是力量》《黄河大合唱》

10《引入高潮》《团结就是力量》《太行山上》

11《东方红》《辉煌》