精华热点

精华热点 中国三线建设启动60周年征文236(下)

绽放在沂蒙三线的巴蜀玫瑰

——记九七六厂总装检验班李世碧

吕 建

四、党的女儿

成长中,总有许多节点,标记着跨越、升华。

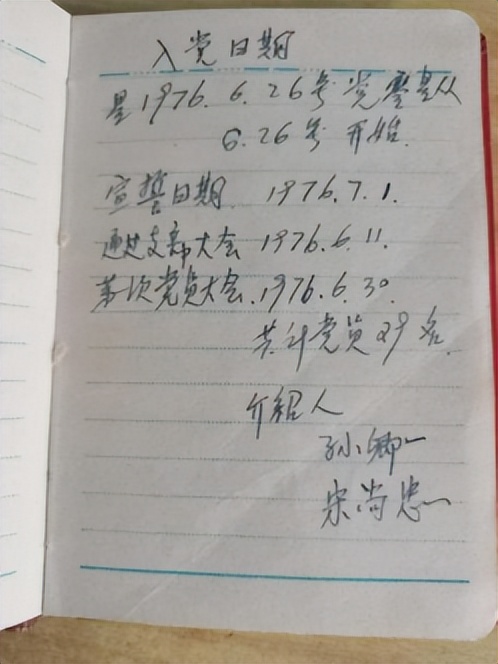

在我的提示下,远华姐从母亲的记事本上,查找到了母亲入党的时间是1976年6月26日,宣誓时间是7月1日。同时,也查找到了自己入团的时间是1973年5月21日。这一查, 还引出了她记忆中的一个火红的夜晚。

“记得我上高中一年级,一天晚自习课,王福岭老师走到我跟前,问我为什么还不写入团申请书,支部都已经在讨论你了。放学后,我跟母亲说了此事,母亲听后激动的跟我说,我也在想写入党申请书呢,我说那好,我们一起写。那一晚,写完申请书以后,我们俩激动的一晚上都没有睡着觉,就在那诉说,以后是党、团的人,我们干什么都要起带头作用。(笑)现在想来,有点像看那时的电影一样”。

那个纯净、纯粹,宁静而热烈的夜晚,弯弯的月亮挂在天空,母女俩的心已乘上月亮船,划向黎明的太阳。

简短截说,接下来的三年,李世碧的表现更加突出,在工业学大庆,战备生产拉链,生产大会战等工作、学习中取得了突出成绩,1975年度,被推荐、表彰为省军工局先进生产工作者,登上了省局的光荣榜。

1976年6月11日,在其婆母离世10天后,检验科党支部党员大会表决通过,接纳她为中国共产党党员,党支部书记孙卿一,党小组组长宋尚忠为她做了入党介绍。7月1日下午3点半至4点半,厂党委隆重举行了新党员集体宣誓。支援山东三线建设11年,在党的培养教育下,凭着脚踏实地一步步的努力,这个众人皆知的“老黄牛”,终于成为了一名名副其实的党的女儿。

1976年11月,她光荣地出席了省军工局工业学大庆会议,也是重庆军工厂支援976厂建设人员中唯二的代表(另一位是时年已60岁的老工人贾春平师傅)。

1979年,她又作为先进工作者,光荣地参加了省军工局首届职工代表大会,是巴蜀军工援建人员唯一的代表。

作为先进工作者和文艺活动积极分子,曾经也有领导提议,让她到厂工会工作,可是只有小学文化的她说,自己文化太低,更适合在基层生产线上发挥作用。

1979年,976厂荣获省“大庆式工业企业”称号。

1980年,976厂生产的1956式7.62毫米半自动步枪,被评为第五机械工业部优质产品、山东省优质产品。

她高兴地说,她和厂子一块儿长起来了。这年她42岁。光荣的她,依然是班组长,还是喜欢荣耀在朴实平凡之中。

参加省军工局工业学大庆会议代表(二排左一)

参加省军工局首届工会代表大会代表(二排左一)

五、明月千里

1980年,建厂15年,976厂进入了成熟期。三线军工进入了“以军为主、以民为辅、军民结合、以民养军”时期。新时期,工厂新的建设规划也已经开始。千人洞山峪里,在改造险滩处建设的新厂房,已经竖起了混凝土结构立柱。山坡上,青石砌筑的总装车间老厂房,正在被现代化厂房包围。隐蔽的军工山洞已进入停用的倒计时。宿舍也开始大批地拆旧房,盖楼房,住了多年“干打垒”“干插缝”的人们,或已上楼,或正期待着住进新楼。

我们依旧住在黄崖河东,三年前改造升级的河东平房,家家都有了独立的小院,院里有了厨房,自来水,生活条件,也是提升了很多。有了水泥的农村集体,开始在螳螂河河滩砌筑石堰造田。何叔叔的菜园归入了农田。

时代发展了。政策变动了。企业成熟了。孩子长大了。乡愁,也来了。

仿佛做完了自己该做的事情,李世碧夫妇开始想家了。几年来,婆母临终前“回家”的殷殷话语,一直在她的耳畔回荡。

离开重庆十五年,仅有的一次回去,是在1974年,工厂因为派性斗争停产,她得空请假回去了一趟。那一回,她带了小儿子远棋。回来时,把他留在重庆建设厂的妹妹家上了半学期学。远棋是我的同班同学,还是最好的玩伴,儿时的滑冰车、打雪仗、滚铁环、甩老宝、放风筝、粘知了、捉蛐蛐斗蛐蛐、碰拐、“抓特务”...,少年时的钓鱼、下棋、吹口琴、唱歌...,如今想来,还都活脱脱地在眼前。那年作文课学写信,记得作文本上的那封信写给了他。

思乡,惆怅。惆怅,思乡!

拿着家书,夫妻走进了我们家,家父看了信后,高兴地说:太好了,这是难得的好机会,你看我们大体书记,费了多少事才办成...。记得这是何叔叔第二次拿着家书和家父分享喜悦了,上一次还是两年前,何叔叔收到了远方的来信,信中夹带了一张照片,是叔叔两位兄长的合影。两兄弟好像是战争时期,被国民党军抓了壮丁,杳无音信多少年,终于有了平安的消息。那天,两位父亲激动的来回拿着照片端详。家父彼时任检验科科长,大体书记是前文曾提到的456厂援建来的干部,前不久对调回川,走之前,和家父对桌办公,也住在我们黄崖河东平房。那一、二年,完成了三线建设使命的巴蜀军工,通过组织和个人的搭线,一部分家庭艰难地实现了返乡,共有十几户,占来时总数的大约三分之一。黄崖河东平房有六户。分别时,乡愁离绪,一遍遍弥漫了那螳螂河边的军工村落。

12月12日,一辆大解放,驶入河东宿舍狭窄的街道,车前车后,瞬间围满了人,领导、同事、徒弟、徒弟的徒弟、邻里、老乡、同学都赶来帮忙搬家、送行。车厢里装上了十五年前从重庆运来的家具,外加厂里配发的一个五斗橱和两把折叠椅;装上了他们的随身行李,内加祖母的骨灰。依依惜别时,可能是想打破这离别的伤感与沉闷,远丽文艺队里的一位同学亮出一嗓子:“远丽,来段!”

“人人那个都说哎,沂蒙山好...”甜润的歌声,无意间,重复了十五年前母亲来时的《小调》,唱响了回乡的路。泪眼婆娑中,他们告别了朝夕相处的沂蒙976军工乡亲,道别了齐鲁沂蒙的三线。回故乡,像是撤离,也像是离家的又一次出征。

十七年后的1997年1月,凛冽的寒风中,976厂完成了整体搬迁。搬空了家的我们,更像是一次举家逃离。经历了后三线调整时期几多的艰难跋涉、喜怒哀乐,以为,总算是逃离了那大山沟。

然而,那里的山山水水,却像是长在自己身上的骨骼,流在骨骼间的血脉,再也搬不走,流不完。那沂蒙军工的山啊,李阿姨、何叔叔们,带着我的姐妹兄弟们,把它带回了重庆大巴山,奔腾不息的长江水边,他们常常触摸沂河的脉息;我们,扶老携幼把它带到了黄海之滨,翻卷的波涛声中,总能听到沂河的泉源淙淙。

乡愁,976人的,沂蒙三线军工人的乡愁,随着在时代中走出大山,走向各地的军工人(一代、二代、三代...)开始升腾、弥漫,在巴蜀,在日照,在五湖四海。幸福的,甜甜的,又带有几分苦涩的三线人的乡愁。

现代物质生活水平极大提升,特别是通讯交通事业的高速发展,使天各一方的战友、工友...同学的联系交流和见面聚会越来越方便。2005年5月,远华姐来到山东,参加厂子弟学校第二届高中毕业生聚会,踏上了探视军工故乡的路,随后,兄弟姊妹也都先后来到山东。和同学、老乡、邻居一起驻足老校舍,摸一摸曾经的家门...

2021年6月,身在重庆的姊妹俩,又以三线976厂二代人的身份,踊跃参加了在贵州贵阳举办的《忆三线 展芳华》全国三线军工文艺汇演,表演了精彩的节目。2022年1月16日,在《山东三线军工迎新春文艺网络汇演》中,在2023年12月,重庆乡野秀谷民乐队的表演中,她们处处展示着976的标签,姐俩更是以一曲唢呐吹奏的《好汉歌》,向976人拜年。《好汉歌》,唱梁山好汉的歌,此时更像是唱给父辈、唱给哪些艰苦创业、无私奉献、军工报国的沂蒙三线军工人的高歌、壮歌。沂蒙的军工乡愁如大河奔流。

写作关于三线的文章以来,我也重新拾起了我的乐器——口琴,吹吹一些抒怀的歌曲。乡愁,也在那琴声里。吹口琴,是迄今为止,我最用心学习使用过的乐器。拾起口琴,也就又捡起了少年时的一个快乐。那时的山中,买不到口琴,也少见几人吹来。眼见摆弄自己口琴的小儿子如饥似渴,李世碧阿姨教给了他吹奏的基本要领。眼看“会唱的歌就会吹”的远棋,我羡慕不已,他又教会了我吹奏的基本要领,用阿姨的那把老口琴。后来,我有了自己的口琴,我也“会唱的歌就会吹”了,虽然吹不好,但是好快乐!

如今,我用心地去吹,吹奏的歌曲,时时激荡起对三线生活感悟,感慨,感想的涟漪,甚至是波涛,陶醉在《万水千山总是情》的多情,《上海滩》的激流跌宕,《我和我的祖国》的幸福与舒畅,《太阳最红,毛主席最亲》的崇敬之情中。激情满满时,我也自我陶醉地改变歌曲的速率,改编成我想要的连奏。吹口琴已成为我写作的一部分。遂愿呼吸之时,琴声的旋律,琴声的余韵,伴随键盘敲打出的文字,致敬伟人!致敬李世碧阿姨和那无数响应三线建设号召,艰苦奋斗,无私奉献的建设者!致敬那山川壮丽的三线!致敬那为祖国强盛,民族复兴奠基的时代!

文章该收尾了,想起该向远华姐再要几张照片,以衬文义。远华姐给阿姨去照了今照传来,顺口告诉我,妈妈一见她就说,别忘了去给她交上党费,每次见面就是忘不了这事。

平凡而光荣的山东三线军工976厂的建设者李世碧,耄耋之年,年华依然火红。

2025年8月于日照

全家福(1977)

返渝途经北京时留影(1980)

“忆三线 展芳华”文艺汇演组委与山东演出代表合影(前排左二 何远华,右一 何远丽)

参加贵州全国《忆三线 展芳华》文艺演出的山东军工代表合影(左一 何远丽,右一 何远华)

黄崖河东老屋前留影

山中的老校舍前留影

回渝后生活场景

今时李世碧(2025.8)