沂蒙红烛照山河

——记“新时代红嫂”聂淑英的奉献人生

在沂蒙这片浸润着革命热血的红土地上,“红嫂”是一个穿越烽火依然熠熠生辉的精神符号。战火纷飞的岁月里,她们以柔弱身躯扛起家国大义,送子参军、缝补军衣、抬送担架、救治伤员,用无私的奉献谱写了一曲曲军民鱼水情深的壮丽赞歌。半个多世纪岁月流转,“红嫂精神”如深埋大地的种子,在沂蒙沃土上生根发芽、枝繁叶茂。新时代的沂蒙妇女中,山东省沂南县退休教师聂淑英以数十年如一日的实际行动,续写着这份精神的时代答卷,成为令人敬仰的“新时代红嫂”。

1957年深冬,聂淑英出生在沂南县界湖镇后中疃村。这里的每一寸土地都镌刻着革命印记,每一阵山风都在诉说着“水乳交融、生死与共”的壮烈往事。

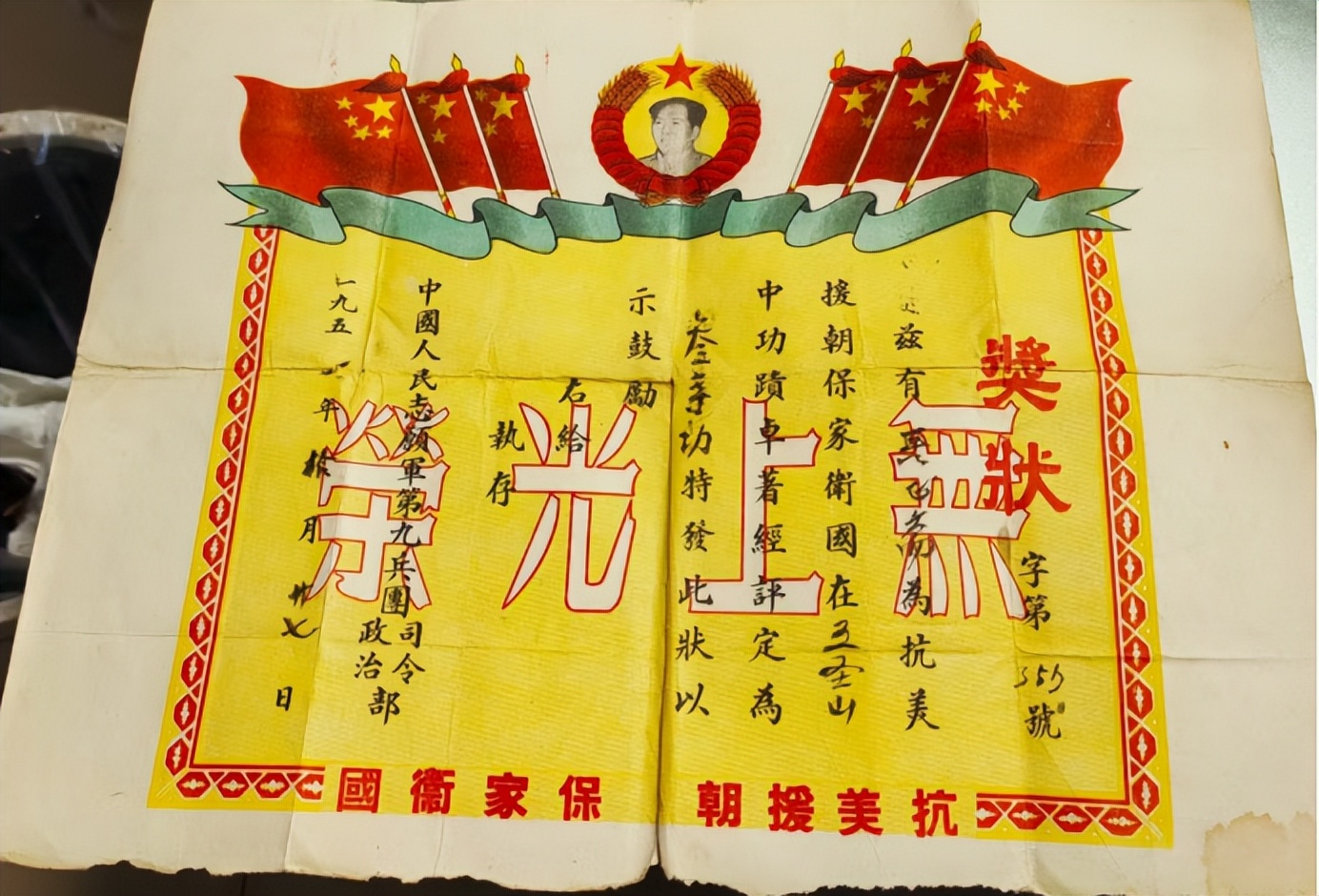

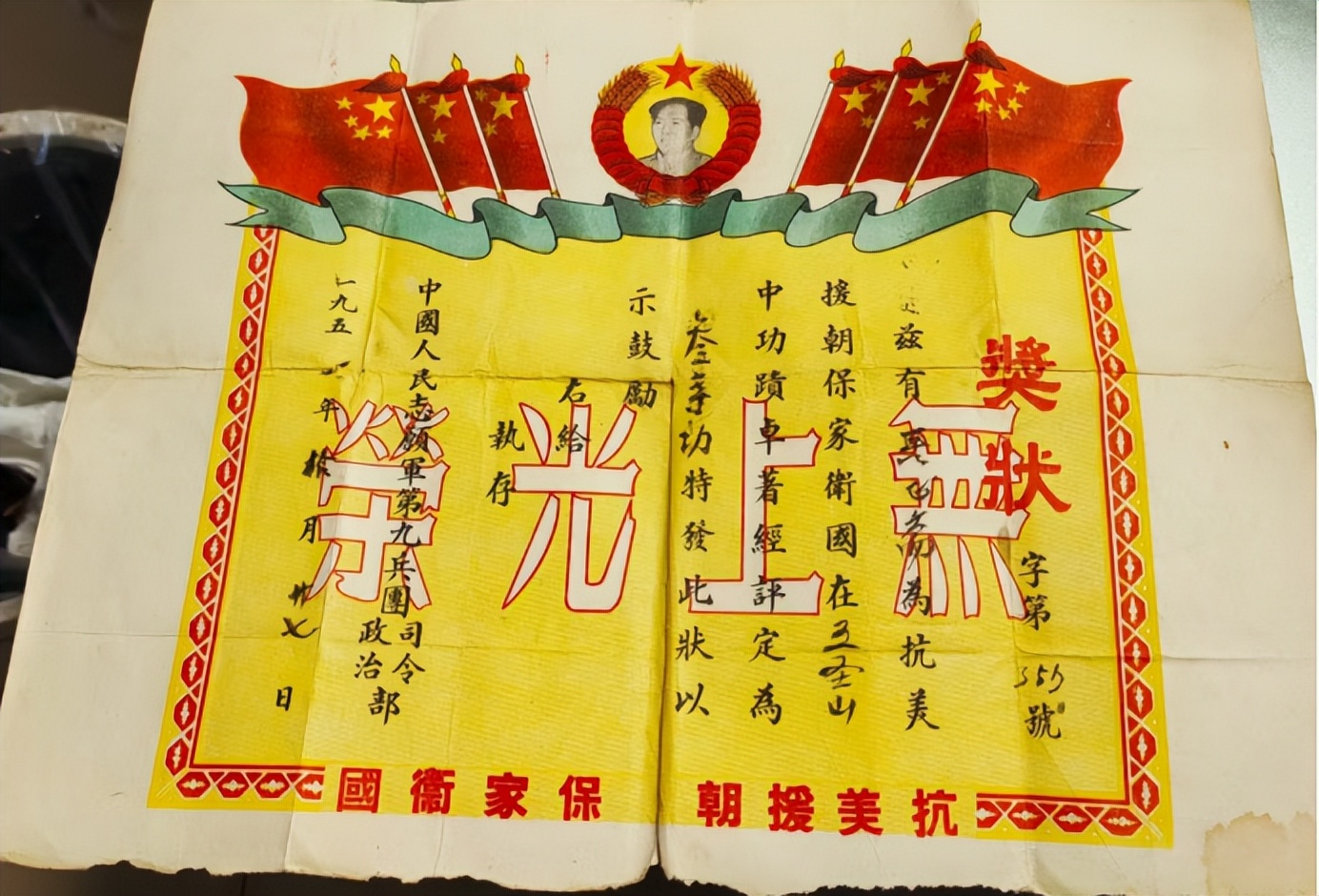

她的父亲聂正斋,是一位从枪林弹雨中走来的抗战老兵。未满十八岁便毅然投身革命,从鲁南战役的硝烟到抗美援朝的冰原,九死一生的征战中屡立战功。

父亲保家卫国的坚定信念与浴血奋战的事迹,在聂淑英幼小的心中种下了爱国拥军的种子。3岁时,母亲因积劳成疾不幸离世,过早失去母爱的她没有怯懦,反而愈发坚强。童年的时光里,她总缠着父亲讲战斗故事,眼中闪烁的敬佩目光中,早已立下了要像父亲一样奉献家国的志向。 16岁的聂淑英从沂南一中毕业后,怀揣着对家乡的热爱回到村里,当起了代课老师。那时她个头不高,体重才65斤,甚至还不如一二年级的学生重,但她那瘦弱的肩膀却硬是挑起了育人的大梁。尽管代课月工资微薄、教学条件简陋,她对教育的热忱却丝毫未减。她深知,知识是山里孩子走出大山、改变命运的唯一希望,而自己便是照亮他们前路的引路蜡烛。那个年代村里还没架上电,多少个夜晚,她都在煤油灯下钻研教学方法;多少个清晨,她踏着露水走进教室备课授课。从拼音识字到算术公式,她将知识毫无保留地传授给每一个孩子。 1981年,国家号召校改,取消黑屋子、石凳子和长木板当书桌的教室,聂淑英老师被调到界湖镇朱家峪负责建校,并担任学校校长。当时,学校的房子国家根据建房总金额拨款百分之八十五,但只拨建房款,不管校园硬化。为了让孩子彻底告别雨天一园泥、晴天一身土的状况,聂老师带领全校22名老师和263个学生,就地取材,从学校东边的山坡上,用木条筐子抬石头。这一举动,感动了村里的父老乡们,他们不约而同地推着木车来帮忙运石子,硬是用人工把学校路面硬化了起来。学校竣工验收合格时,全县校长都去参观学习,聂老师也被评为省级优秀扫盲工作者。从代课老师到正式教师,她在农村小学的三尺讲台上深深扎根40载,用坚守、创新与热忱,为一个个山里娃点亮了希望的曙光,成为智圣故里沂南县城人人敬重的“聂老师”。

沂南县地处沂蒙山腹地,为了生存不少家庭男人都出外挣钱养家糊口,村里留守儿童众多,他们大多与年迈的爷爷奶奶相依为命,生活上缺人照料,心理上更敏感脆弱。聂淑英看在眼里、疼在心上。她逐户走访,为每个孩子建立起详细的成长档案,从家庭住址、饮食习惯到性格特点、心理状态,事无巨细都一一记录。为了让孩子们感受到家的温暖,她总是学校里最早到校、最晚离校的人。学生发烧生病,她背着去卫生院、自掏腰包垫医药费;孩子学习遇挫哭红了眼,她拉到身边耐心辅导,直到完全领悟才肯罢休;谁因思念父母情绪低落,她又像知心大姐般拉着小手倾听,用温柔的话语鼓励开导。这份冬日暖阳般的关爱,让内向的孩子变得开朗爱笑,她教的班级也常年是全校成绩名列前茅的尖子班。 聂淑英始终认为,教育不止于授业解惑,更要育人铸魂。她把德育放在教学首位,深挖沂蒙精神的时代内涵,带着孩子们搜集整理乡土故事,将红色文化巧妙融入课堂。

她给学生讲沂蒙大姐李桂芳带领妇女火线架起女人桥、沂蒙红嫂乳汁救伤员、战地托儿所等故事,讲父亲参加抗美援朝时冰卧雪地的坚守,朗诵家乡红嫂“最后一尺布做军装、最后一个儿子上战场”的感人诗篇,让红色基因在孩子们心中代代相传,爱国情怀在课堂上悄然厚植。班级管理中,她组织“学红嫂、做先锋”主题班会、红色故事演讲比赛,培养孩子们的良好习惯与团队精神;周末带着学生去烈士陵园扫墓、帮军属做家务,让社会责任感在实践中慢慢生长。她一心扑在学生身上,家里的事全靠老伴刘存福默默操持,这份支持让她能毫无牵挂地投入教育事业。积极乐观的她,总用微笑面对教学中的困难与生活中的挫折,将满满的正能量传递给身边的每一个学生。教学四十年、桃李满天下,她连年获评镇县“师德十佳标兵”“先进模范教师”,家庭也被评为沂南“好婆婆”和“沂蒙最美家庭”。

2013年退休后,聂淑英老师“退而不休”,带着对家乡的热爱和对奉献的执着,先后加入沂南县五老志愿服务宣传团、沂蒙兵妈妈拥军协会、大爱沂蒙志愿服务队、沂南乡土文化研究会、沂南老年体协等多个组织,在沂南这片红色热土上继续书写着无私奉献的故事。

十几年来,她的脚步走遍了全县的军休所、老党员和困难军属家。每到春节前,她带着慰问品走访抗美援朝老兵、军人军属;端午节时,她和兄弟姐妹们到驻地部队包饺子、包粽子,把热气腾腾的食物端到战士面前,看着他们吃的有香有甜的模样,她的脸上总是漾着幸福的笑容。她和战士们聊家常嘘寒问暖,年轻的战士拉着她的手说:“聂老师,您一来,我们就像见到了家里的长辈,心里暖乎乎的!”

学生小美自幼丧母,父亲在外打工,冬天了连一件像样的棉衣都没有。聂淑英老师知道后,揣着钱一连走了五六家商超,挑了件又轻又暖的羽绒服送到孩子手上。小美同学穿上新衣服,抱着她的胳膊感动得落下眼泪:“聂老师,您真好……。”在沂蒙兵妈妈拥军协会里,她不仅自己常年捐款捐物,还主动承担起为立功军人送喜报的任务。每次手捧喜报走在乡间小路上,她的腰板挺得格外直,脸上满是光荣与自豪。看着军属接过喜报时激动的笑容,她总会说:“这是你们应得的,孩子在部队为国家付出太多,全家都光荣!”在她的带动下,越来越多的沂蒙妇女加入到拥军队伍中,她也连年获得“最美拥军人物”“拥军优属特别贡献奖”。

沂南县天河医院里住着抗战老兵和建国前老党员,他们是聂淑英老师每年雷打不动的探望对象。在床前,她轻握老人的手询问近况,听他们讲过去的战斗故事;为行动不便的老人整理床铺、擦拭身体,动作轻柔得像对待自己的亲人。同时她还组织舞蹈队员为老人们表演文艺节目。一名抗战老兵拉着她的手哽咽道:“看到你常来,就知道党和国家没忘记我们,当年的苦没白吃,付出都值得!”她的老同学、天河医院杨院长这样评价:“聂老师是我同学中最有爱心、最有正能量的‘大姐大’,她做的每一件事都让人打心底里敬佩。” 聂淑英老师家住在县城北外环,离县民政局婚姻登记大厅挺近,每天经过大厅门口时一都会看到有不少年轻男女,一次在门口偶遇熟人得知,每天来登记的青年中有近半数是来办理离婚的。一生与孩子打交道的她深知,父母离婚对孩子的伤害有多大。退休后本该含饴弄孙的她,毅然加入了沂南县关心下一代、沂南县委社会工作部、县妇联、民政局组织的幸福护航志愿服务队。在县民政局调解室里,她用教师特有的耐心、细心和母亲般的爱心,为濒临破碎的家庭排忧解难。她拉着双方回忆恋爱时的美好,讲述孩子成长的不易,温和的话语像春雨般化解了隔阂,让许多夫妇重归于好、挽手回家。多年来,她连年被评为“幸福护航”优秀志愿者,被大家亲切地称为“家庭粘合剂、幸福和事姐”。

在繁忙的公益服务之余,聂淑英还积极倡导健康生活,用健康活力感染身边人。她深知,健康的身体是持续奉献的基础幸福的源泉。退休之初,就牵头成立了界湖街道健身队,带着一帮兄弟姐妹们在广场上舒展身心。清晨的霞光中,她们一招一式练习太极拳,刚柔并济间尽显活力;在每年的文体比赛中,她带领的团队总能捧回奖杯奖状,笑容比金牌还灿烂。夜幕降临华灯初上,她们又随着欢快的音乐跳起广场健身舞,脚步轻快如少年,笑容洋溢在每一张脸上,感染着路过的每一个人。不仅如此,她们的沂南县玉墨旗袍队还在抗美援朝74周年之际都走上了央视,聂老师和她的姐妹们身着素雅旗袍走在央视T形舞台上,优雅的步伐、自信的眼神,尽显老龄巾帼的独特风采,为老年群体树立了积极乐观的生活榜样。

卌年执教铸师魂,一世躬行育栋梁。

寒舍挑灯研教案,教室护生暖心房。

红笺载誉传乡梓,白发拥军赴路长。

调解纠纷消怨怼,躬行公益散芬芳。

风霜染鬓初心在,岁月流金美德扬。

最是丹心昭日月,余晖一片映朝阳。

山东省沂蒙文化研究会青山先生的这首题诗,正是聂淑英老师数十载人生的生动写照。从战争年代“红嫂”们“最后一口粮当军粮”的赤诚,到新时代聂淑英“最后一份力献社会”的坚守,沂蒙精神在她身上完成了跨越时空的接力。她的故事,如冬日暖阳般温暖着沂蒙大地,也照亮了更多人向善向美的征程。

(刘唐山)

举报

精华热点

精华热点