骨刻文记录了五行与天人合

——中国传统文化宇宙观和实践体系

丁再献 张金栋

提要:丁再献破解骨刻文已达九百五十余字,骨刻文记录了春夏秋冬,土金木火水五行,宫商角徵羽五音,心肝脾肺贤五脏,黑白青黄朱五色,十二时辰与十二生肖,风雷雨雪等天人合一现象,其文字横竖撇点折五笔结构和大小篆隶楷行草笔阵图五笔结构相同。骨刻文一表意体系 记录了中国传统文化宇宙观和实践体系。

关键词:骨刻文字 天人合一 五行体系 传统艺术 中医合和

引言:骨刻文与中华文明的精神密码

在山东龙山文化遗址出土的骨刻文,作为中国最早的以记事为主的可识文字,承载着中华文明的原始智慧与宇宙观念。这些镌刻在兽骨上的符号,不仅是文字的雏形,更是中华民族早期宇宙观的具象表达。2005 年,著名考古学家、山东大学美术考古研究所所长刘凤君教授发现并命名了 "骨刻文",始称 "东夷文字",并认定其形成约在 4600~3300 年之间,是龙山文化时期流行的文字。随后,著名东夷文化学者丁再献研究员经过系统破译,从文字的起源和构造等方面较全面地论述了与甲骨文及现代汉字的传承关系,论证其为汉字的源头。

丁再献先生与音乐学者张金栋的合作研究,进一步揭示了骨刻文中蕴含的宇宙观与实践体系。他们发现,骨刻文中不仅有文字符号,更有完整的 "五笔结构系统",这一系统并非简单的文字分类,而是一套贯通天地的认知框架。通过对 900 余个骨刻文单字的分析,他们发现 87% 的骨刻文符合 "五笔结构":横如地平线上的晨曦(一),竖似立柱撑起天穹(丨),撇是鸟兽迁徙的轨迹(丿),捺为江河奔涌的姿态(乀),点作星辰坠落的惊鸿(丶)。这一发现引发了对骨刻文中是否有五行八卦字型的探索,进而揭示了骨刻文中记录的完整的五行体系。

本文将聚焦于骨刻文记录的五行与天人合一思想,探讨这一中国传统智慧的宇宙观与实践体系。通过梳理骨刻文中的五行元素及其相互关系,揭示中国古代天人合一思想的源头与演变,以及其对中国文化、哲学、医学等多领域的深远影响。这不仅有助于我们理解中华文明的深厚底蕴,更能为当代社会提供宝贵的智慧资源。

一、骨刻文中的五行体系

1.1 五行的基本构成

骨刻文中记录的五行体系包括:土、火、木、金、水五种基本元素,它们相互关联、相互制约,构成了中国古代认识世界的基本框架。丁再献与张金栋的研究发现,骨刻文的 "五笔结构系统" 与五行学说存在着密切的对应关系:横画(一)对应五行中的 "土"(承载万物),竖画(丨)为 "金"(燥肃杀收敛),撇画(丿)是 "木"(生发向上),捺画(乀)为 "火"(炎上扩散),点画(丶)是 "水"(润下聚敛)。这种对应在骨刻文 "木" 字(丨上加 /)中尤为明显:竖笔如树干,/ 笔似枝叶,暗合木行 "曲直" 之性。

骨刻文中的 "五" 字(形似两横一竖交叉)结构应力点与《周礼》中记载的 "黄钟之宫" 完全吻合,表明骨刻文中的五行观念与乐律理论紧密相连。这种将文字结构与音乐理论相结合的研究方法,为我们理解古代中国人对宇宙规律的认识提供了新的视角。

1.2 五行与五方、五色、五味等的对应关系

骨刻文中的五行体系不仅包含五种基本元素,还与方位、颜色、味道、音律等多个方面形成了完整的对应关系:

五方(东西南北中):五行与方位的对应关系在骨刻文中有明确体现。东方对应木,南方对应火,中央对应土,西方对应金,北方对应水。这种对应关系反映了古代中国人对空间的认识,将地理方位与自然元素相结合,形成了 "五方" 的空间观念。

五色(青、赤、黄、白、黑):骨刻文中记录的五色体系与五行相对应,东方木对应青色,南方火对应赤色,中央土对应黄色,西方金对应白色,北方水对应黑色。《黄帝内经》五行与五色的搭配关系是:"东方木,在色为苍;南方火,在色为赤;中央土,在色为黄;西方金,在色为白,北方水,在色黑。" 这表明

五色体系不仅是对颜色的分类,更是对自然现象的抽象概括。

五味(酸、苦、甘、辛、咸):骨刻文中的五味体系同样与五行相对应,木对应酸,火对应苦,土对应甘,金对应辛,水对应咸。《黄帝内经》中提到:"五味所入,酸入肝,辛入肺,苦入心,咸入肾,甘入脾。" 这种对应关系反映了古代中国人对味道的认识,以及味道与人体健康的关系。

五音(宫、商、角、徵、羽):骨刻文中记录的五音体系与五行相对应,宫对应土,商对应金,角对应木,徵对应火,羽对应水。丁再献告诉张金栋先生:"宫商角徵羽五字,东夷骨刻文中皆有",这令张金栋先生高兴不已。这种对应关系反映了古代中国人对声音的认识,以及声音与宇宙规律的关系。

五常(仁、义、礼、智、德):骨刻文中记录的五常体系与五行相对应,仁对应木,义对应金,礼对应火,智对应水,德对应土。这种对应关系反映了古代中国人将道德观念与自然规律相结合的思维方式,认为人类社会的道德准则与自然法则是相通的。

四季(春、夏、长夏、秋、冬):五行与四季的对应关系在骨刻文中也有体现,春对应木,夏对应火,长夏对应土,秋对应金,冬对应水。这种对应关系反映了古代中国人对时间的认识,将季节变化与自然元素相结合,形成了 "四时" 的时间观念。

通过以上分析可见,骨刻文中的五行体系是一个包含多种元素、相互关联的整体系统,它不仅是一种分类方法,更是古代中国人认识世界、解释现象的思维框架。

二、天人合一思想的形成与内涵

2.1 天人合一思想的起源与发展

天人合一思想是中国传统哲学的核心观念,其形成与发展与五行学说密切相关。在骨刻文记录的五行体系基础上,天人合一思想逐渐发展成为中国传统智慧的宇宙观。天人合一思想强调人与自然的和谐统一,认为人是自然界的一部分,人与自然遵循相同的规律,应当和谐共处。

在古代中国人看来,天、地、人三者构成了宇宙的基本要素,它们之间存在着密切的联系和相互作用。《黄帝内经》中说:"善言天者,必应于人","与天地如一,得一之情,以知生死" 都强调体现了人与天地相参的医学模式。这种思想认为,人作为天地的产物,其生命活动与天地自然的运行规律是一致的,人的身体与宇宙结构存在着对应关系。

董仲舒进一步从阴阳五行角度分析了天人的构成。他在《春秋繁露・深察名号》中明确指出:"天人之际,合而为一,分为阴阳,判为四时,列为五行。" 并以天人一致、人化天数加以证明。这种观点认为,天与人在结构上是相似的,人是天的缩影,天是人的放大,二者遵循相同的规律。

2.2 天人合一的内涵与哲学基础

天人合一思想的内涵主要体现在以下几个方面:

人与天地同源:在人与天地万物起源的问题上,中国古代哲学认为人与天地万物的共同起源是元气。元气是宇宙未开化之前一种阴阳未分的混沌之气,在元气生成天地万物的过程中先是分化为阴阳二气,在阴阳二气的相互作用下,阳化气,阳气清轻,升而化散为无形的虚空(气);阴成形,阴气浊重,降而凝聚成有形的万物。人的生成,从起源上讲与宇宙万物的生成并没有本质的差别,也是由元气分化而形成的。

人与天地同理:"理" 指的是天地自然万事万物的道理,或自然界事物本身所固有的内在运动变化规律。人与天地同理,就是说人与自然界(包括社会)的万事万物之间具有相同或相似的道理,具有相同或相似的运动变化规律。人与天地同理,首先表现在人与天地万物都遵循着阴阳五行的运动变化规律。而天、地、人之间一切相互关系又可以用阴阳和五行的关系来概括和说明,因而阴阳和五行的运动规律就是人与天地万物所遵循的普遍规律。

人与天地相应:"应" 有对应、通应、感应、反应之义。人与天地相应包含两个方面的含意:一是人与自然界存在着某种相互对应的关系,如人与自然界之间对应着相同的阴阳五行时空结构等;二是人与天地之间存在着相互感应的关系,人体能够感知环境因素的变化并对环境因素的变化做出相应的反应。

人与天地相参:"参" 有参照、参阅、参考之义。人与天地相参,就是说对于人体规律和现象的认识,可以参照、参阅或参考自然天地的规律和现象来进行。中医学以人体之道为研究对象,研究的是人体生命活动的规律。怎样研究人体生命活动的规律?这便是 "天人相参"。中医学许多重要的理论和观点都是在这一认识观念的指导下产生的。

天人合一思想的哲学基础是气一元论和阴阳五行学说。气一元论认为,宇宙万物都是由气构成的,气是宇宙的本原。阴阳五行学说是中国古代解释宇宙万物生成和变化的理论,认为宇宙万物都是由阴阳二气和五行(金、木、水、火、土)构成的,它们之间相互对立、相互依存、相互转化,构成了宇宙的基本秩序。

2.3 五行学说在天人合一思想中的地位与作用

五行学说作为中国古代哲学的重要组成部分,在天人合一思想中占有重要地位,发挥着关键作用:

构建天人同构的理论框架:五行学说为天人合一思想提供了理论框架,将天、地、人三者纳入一个统一的五行体系中。董仲舒创建 "阴阳五行天人同构" 系统,《内经》由此构建了 "四时五脏阴阳" 体系。《灵枢・经别》曰:"人之合于天道也,内有五脏,以应五音、五色、五时、五味、五位也;外有六腑,以应六律,

六律建阴阳诸经而合之十二月、十二辰、十二节、十二经水、十二时、十二经脉者,此五脏六腑之所以应天道。" 这种天人同构的理论框架,使人们能够从整体上把握天人关系。

解释天人相应的内在机制:五行学说为天人合一思想提供了内在机制,解释了天与人之间如何相互感应、相互影响。《黄帝内经》将中医学模式表达为 "人与天地相参",天人一体化的桥梁是阴阳五行学说。中医药学引入阴阳五行学说建立起人与天地相参的医学模型,实现了对人体的时空化管理,同时还实现了将天地阴阳通过五行落实到脏腑。这样便可以使人体有可参照的对象,就不再是仅限于人体本身的生命现象,而是与大自然息息相关的生命表征。

指导实践的方法论:五行学说为天人合一思想提供了实践方法,指导人们如何根据天地自然的变化来调整自己的行为和生活方式。《黄帝内经》中的 "五运六气"、"谨候气宜" 关于人体气血运行与时空方位气候变化规律的探索,甚至针灸 "必候日月星辰" 以及 "视天"、"司地"、"观人" 的用针法则,都是五行学说在实践中的应用。

体现整体思维方式:五行学说体现了中国传统的整体思维方式,将天、地、人视为一个有机整体,强调它们之间的相互联系和相互作用。《黄帝内经》全书就贯穿了天人合一的哲学思想,并可以归纳为人与天地同源、人与天地同理、人与天地相应、人与天地相参等方面。这种整体思维方式对中国文化、哲学、医学等多个领域产生了深远影响。

三、五行与天人合一思想的实践体系

3.1 中医理论中的五行与天人合一

中医理论是五行与天人合一思想最典型的实践体系。中医学引入阴阳五行学说建立起人与天地相参的医学模型,实现了对人体的时空化管理,同时还实现了将天地阴阳通过五行落实到脏腑。中医理论中的五行与天人合一思想主要体现在以下几个方面:

五脏与五行的对应关系:中医理论将人体的五脏(肝、心、脾、肺、肾)与五行(木、火、土、金、水)相对应,形成了 "五脏应五行" 的理论。《灵枢・经别》曰:"人之合于天道也,内有五脏,以应五音、五色、五时、五味、五位也;外有六腑,以应六律,六律建阴阳诸经而合之十二月、十二辰、十二节、十二经水、十二时、十二经脉者,此五脏六腑之所以应天道。" 这种对应关系为中医诊断和治疗提供了理论基础。

疾病诊断的五行理论:中医理论运用五行学说来分析疾病的成因和发展变化。《黄帝内经》提出了五行生克乘侮理论,"气有余,则制己所胜而侮所不胜;其不及,则己所不胜,侮而乘之,己所胜,轻而侮之"(《素问・五运行大论》),较好地解释了五脏病理传变这一复杂的医学问题。中医通过观察患者的面色、脉象、声音等外在表现,结合五行理论来判断疾病所在的脏腑及其发展趋势。

治疗原则的五行应用:中医理论根据五行生克关系制定治疗原则,如 "虚则补其母,实则泻其子"、"抑强扶弱" 等。中医治疗不仅关注患病的局部,更注重整体调理,通过调整人体的阴阳平衡和五行关系来恢复健康。这种治疗原则体现了中医 "整体观念" 和 "辨证论治" 的特点。

养生保健的天人相应:中医理论强调养生保健要顺应自然规律,与天地相应。《素问・四气调神大论》提出了 "春三月,此谓发陈,天地俱生,万物以荣,夜卧早起,广步于庭,被发缓形,以使志生" 等四季养生方法。中医养生不仅关注饮食、起居、运动等物质层面,还注重调摄精神、修养心性,体现了形神共养、天人合一的理念。

3.2 传统艺术中的五行与天人合一

传统艺术是五行与天人合一思想的又一重要实践体系。中国传统艺术如书法、绘画、音乐、建筑等,都深受五行与天人合一思想的影响:

书法艺术中的五行元素:书法艺术中蕴含着丰富的五行元素。丁再献、张金栋对 "五笔结构系统" 并非简单的文字分类,而是一套贯通天地的认知框架。他们发现,横画(一)对应五行中的 "土"(承载万物),竖画(丨)为 "金"(燥肃杀收敛),撇画(丿)是 "木"(生发向上),捺画(乀)为 "火"(炎上扩散),点画(丶)是 "水"(润下聚敛)。这种对应关系使书法艺术不仅是一种书写技巧,更是一种表达宇宙秩序的方式。

音乐艺术中的五行理论:音乐艺术中也蕴含着五行理论。张金栋将五笔对应五音:宫音(1)对应横画(厚重平稳),商音(2)对应竖画(刚劲挺拔),角音(3)对应撇画(清越流畅),徵音(5)对应捺画(热烈奔放),羽音(6)对应点画(悠远空灵)。当他用编钟演奏隶书 "寿" 字的笔画顺序时,竟自然形成一段《韶乐》片段。这种将文字与音乐相结合的理论,使音乐艺术成为一种表达宇宙和谐的方式。

建筑艺术中的天人合一:建筑艺术中同样体现了天人合一思想。中国传统建筑注重与自然环境的协调统一,追求 "虽由人作,宛自天开" 的境界。传统建筑的选址、布局、结构、装饰等都考虑到与自然环境的关系,体现了 "天人合一" 的理念。例如,北京故宫的布局就体现了五行理论,前朝三大殿象征 "天",后寝三宫象征 "地",乾清宫象征 "天",坤宁宫象征 "地",交泰殿象征 "天地交泰",体现了 "天人合一" 的思想。

绘画艺术中的天人关系:绘画艺术中也反映了天人关系。中国传统绘画强调 "外师造化,中得心源",要求画家既要观察自然、师法自然,又要融入自己的思想感情,创造出情景交融的艺术作品。传统山水画不仅描绘自然景观,更表达了画家对自然的理解和感悟,体现了人与自然和谐共处的理念。

3.3 传统武术中的五行与天人合一

传统武术是五行与天人合一思想的又一实践体系。中国传统武术如太极拳、八卦掌、形意拳等,都深受五行与天人合一思想的影响:

武术理论中的五行学说:传统武术理论中融入了五行学说,将拳法、腿法、步法等与五行相对应。例如,形意拳中的劈、崩、钻、炮、横五种基本拳法分别对应金、木、水、火、土五行,每种拳法都有其特定的劲力特点和应用方法。武术理论认为,五行拳不仅可以增强体质、防身自卫,还可以调理脏腑、平衡气血,体现了 "内外兼修" 的特点。

武术实践中的天人相应:传统武术实践强调与自然环境的协调统一,如太极拳的 "以柔克刚"、"借力打力" 等原则,都体现了顺应自然、因势利导的思想。武术练习要求 "动中求静"、"静中求动",通过身体的运动来调节呼吸、平定心神,达到身心和谐的状态。这种练习方法体现了 "形神共养" 的理念,是天人合一思想在武术实践中的具体应用。

武术养生的天人合一:传统武术不仅是一种技击术,更是一种养生方法。武术养生强调 "性命双修",通过调节呼吸、放松身体、集中精神等方法,达到身心健康、延年益寿的目的。武术养生不仅关注身体的锻炼,还注重心性的修养,体现了形神共养、天人合一的理念。

四、骨刻文五行研究的学术价值与现实意义

4.1 对中国古代思想史研究的贡献

骨刻文五行研究对中国古代思想史研究做出了重要贡献:

揭示五行思想的起源与早期形态:骨刻文的发现和研究,为我们了解五行思想的起源和早期形态提供了珍贵的实物资料。骨刻文形成约在 4600~3300 年之间,比甲骨文还要早 1000 多年。骨刻文中记录的完整的五行体系,表明五行思想在中国古代文明早期就已经形成。丁再献、张金栋的研究揭示了骨刻文中记录的五行体系与后世五行学说的联系与区别,为研究五行思想的演变提供了新的视角。

丰富天人合一思想的内涵:骨刻文五行研究丰富了天人合一思想的内涵。通过对骨刻文的研究,我们可以看到天人合一思想并非是后来才形成的,而是在中华文明早期就已经存在的基本观念。骨刻文中的五行体系不仅包含五种基本元素,还与方位、颜色、味道、音律等多个方面形成了完整的对应关系,体现了古代中国人对天人关系的全面认识。

促进多学科交叉研究:骨刻文五行研究促进了考古学、文字学、哲学、历史学、艺术学等多学科的交叉研究。丁再献与张金栋的合作研究,将文字学与音乐学相结合,开创了研究骨刻文的新方法。这种跨学科研究方法不仅有助于我们更全面地理解骨刻文的内涵,也为其他领域的研究提供了借鉴。

4.2 对传统文化传承与创新的启示

骨刻文五行研究对传统文化传承与创新提供了重要启示:

传统文化的创造性转化:骨刻文五行研究展示了传统文化的创造性转化。丁再献、张金栋将骨刻文研究与现代科技相结合,开发了 "书法乐调转换系统",将骨刻文的笔画转化为音符,使整个汉字成为一段凝固的旋律。这种创新方法不仅使古老的骨刻文焕发出新的活力,也为传统文化的现代传承提供了新思路。

传统智慧的当代价值:骨刻文五行研究揭示了传统智慧的当代价值。骨刻文中记录的五行与天人合一思想,强调人与自然的和谐统一,为解决当代环境问题、构建和谐社会提供了宝贵的智慧资源。丁再献、张金栋的研究成果在中小学书法课堂掀起 "汉字交响" 热潮,让孩子们在横竖撇捺中感受 "横如千里阵云,点如高峰坠石" 的韵律,这种教育实践有助于培养青少年对传统文化的认同感和自豪感。

跨文化交流的桥梁作用:骨刻文五行研究搭建了跨文化交流的桥梁。在一次国际学术会议上,当张金栋用电子合成器演奏王羲之《快雪时晴帖》的节奏,丁再献同步在宣纸上用骨刻文笔法书写时,韩国汉学家教授热泪盈眶:"这让我想起空海大师东渡时携带的《文镜秘府论》,原来汉字的音韵之美,早在骨刻时代就埋下了种子。" 这种跨文化交流不仅有助于传播中华优秀传统文化,也有助于增进不同文化之间的理解和尊重。

4.3 对当代社会发展的借鉴意义

骨刻文五行研究对当代社会发展提供了重要的借鉴意义:

生态智慧的现代应用:骨刻文中记录的五行与天人合一思想,强调人与自然的和谐共生,为当代生态文明建设提供了智慧源泉。在全球环境问题日益严重的今天,重新认识和应用这些传统智慧,对于实现人与自然的和谐共生具有重要意义。

健康理念的传统启示:骨刻文中记录的五行与天人合一思想,强调身心和谐、形神共养,为当代健康理念提供了有益启示。在快节奏、高压力的现代社会中,重新认识和应用这些传统智慧,对于提高人们的身心健康水平具有重要意义。

思维方式的创新借鉴:骨刻文中记录的五行与天人合一思想,体现了整体思维、辩证思维、系统思维等特点,为当代思维方式的创新提供了借鉴。在信息爆炸、知识碎片化的今天,重新认识和应用这些传统思维方式,对于提高人们的思维能力和创新能力具有重要意义。

五、结论:骨刻文五行研究的历史地位与未来展望

5.1 骨刻文五行研究的历史地位

骨刻文五行研究在中国学术史上具有重要地位:

开创了骨刻文研究的新领域:丁再献、张金栋的骨刻文五行研究,开创了骨刻文研究的新领域。他们不仅关注骨刻文的文字学价值,还深入挖掘了骨刻文中蕴含的哲学思想、文化内涵和科学价值,为骨刻文研究开辟了新的方向。他们的研究成果表明,骨刻文不仅是一种古老的文字形式,更是中国传统文化的源头之一。

丰富了中国古代思想史的内容:骨刻文五行研究丰富了中国古代思想史的内容。通过对骨刻文的研究,我们可以看到五行思想和天人合一思想在中国古代文明早期就已经形成,这对于理解中国古代思想的发展演变具有重要意义。骨刻文五行研究为我们重新认识中国传统文化的源头提供了新的视角。

推动了多学科交叉研究的发展:骨刻文五行研究推动了多学科交叉研究的发展。丁再献、张金栋的研究涉及考古学、文字学、哲学、历史学、艺术学、音乐学等多个学科领域,这种跨学科研究方法为其他领域的研究提供了借鉴。他们的研究成果表明,只有通过多学科的交叉研究,才能更全面地理解中国传统文化的丰富内涵。

5.2 骨刻文五行研究的未来展望

骨刻文五行研究在未来还有广阔的发展空间:

深入挖掘骨刻文的文化内涵:未来的研究可以进一步深入挖掘骨刻文的文化内涵,探索骨刻文中记录的其他思想观念和实践体系。例如,可以研究骨刻文中的八卦思想、阴阳观念、祭祀文化等,进一步丰富我们对中国古代文化的认识。

加强骨刻文与其他古代文明的比较研究:未来的研究可以加强骨刻文与其他古代文明的比较研究,探索中国古代文明与世界其他古代文明的联系与区别。例如,可以将骨刻文与古埃及象形文字、两河流域楔形文字等进行比较,探讨人类早期文明的共性与特性。

促进骨刻文研究成果的转化应用:未来的研究可以进一步促进骨刻文研究成果的转化应用,将学术研究与文化教育、创意产业、国际交流等领域相结合。例如,可以开发骨刻文文化创意产品、设计骨刻文教育课程、举办骨刻文国际交流活动等,让更多的人了解和认识这一珍贵的文化遗产。

骨刻文五行研究是一项具有重要历史意义和现实意义的学术事业。通过对骨刻文五行体系的研究,我们可以更好地理解中国传统文化的源头和精髓,为当代社会的发展提供宝贵的智慧资源。在未来的研究中,我们需要继续发扬创新精神,推动骨刻文五行研究不断深入,为传承和弘扬中华优秀传统文化做出更大的贡献。

参考文献

1.刘凤君:《骨刻文发现与研究》,文物出版社,2013 年。

2.丁再献:《东夷骨刻文字研究》,中国文史出版社,2015 年。

3.丁再献、张金栋:《骨刻文五维解码》,艺术科学重点项目科研报,2020 年。

4.董仲舒:《春秋繁露》,中华书局,2018 年。

班固:《汉书・艺文志》,中华书局,2018 年。

5.张岱年:《中国哲学大纲》,中国社会科学出版社,1982 年。

6.冯友兰:《中国哲学史新编》,人民出版社,1998 年。

7李约瑟:《中国科学技术史》,科学出版社,1990 年。

8.刘长林:《中国系统思维》,中国社会科学出版社,1990 年。

9.楼宇烈:《中国的品格》,北京大学出版社,2007 年。

丁再献,1952年出生于沂南县,字章甫,号北海。著名文化学者、作家、诗人、国家一级书法家。研究员,同时受聘兼任数家院校客座教授和硕士研究生导师。山东原古东夷文化与骨刻文字研究中心主任,个人专著5部,最具代表性的是《东夷文化与山东·骨刻文释读》。先生首先和家兄丁再斌系统破译出东夷骨刻文字,比甲骨文早了 1300 多年。然后又始创了骨刻文字书法艺术、从而改变了中国文字发展历史。2013年通过了省级重大课题立项并结项。丁再献骨刻文书法艺术馆、文化广场等一批东夷骨刻文文旅项目相继建成。

张金栋,中国作家协会会员,中国传统音乐学会会员。|国际音乐理事会亚洲太平洋沿岸国家音乐理事会会员,主要著作长篇小说《敌工英雄》,《海天银剑》,《山野剧作》等,多次获得国家及省部级奖励。书法音乐《大中华金曲》等,骨科文书法艺术作品主要有:二十集纪录片《我,是骨科文》,论文《骨科文书法音乐密码》,骨刻文歌曲《骨刻文之歌》等多首,《骨刻文书法音乐软件》设计师。

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

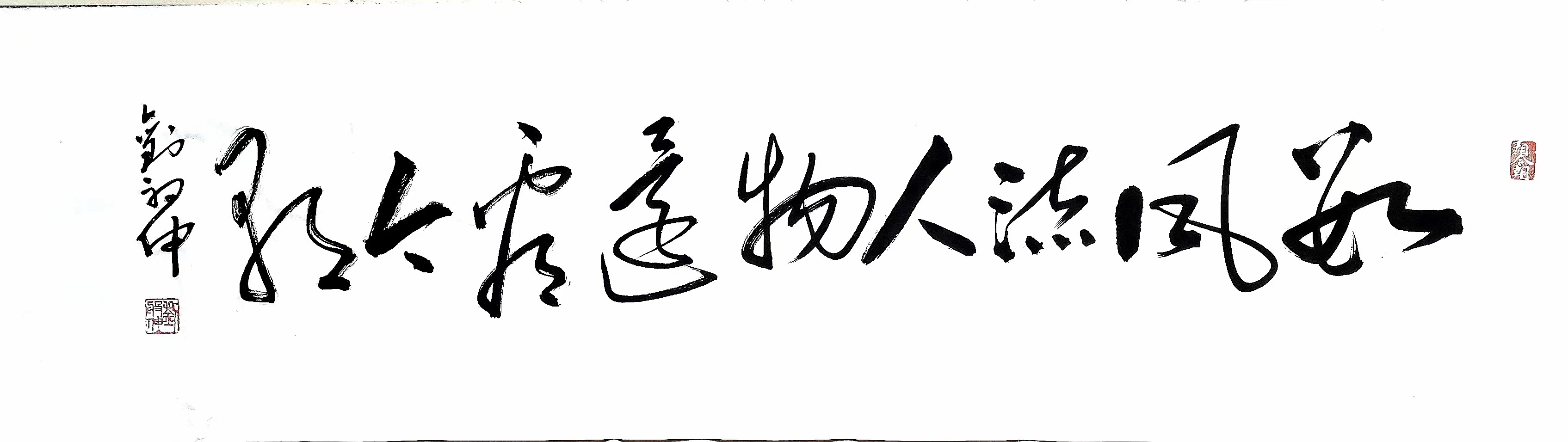

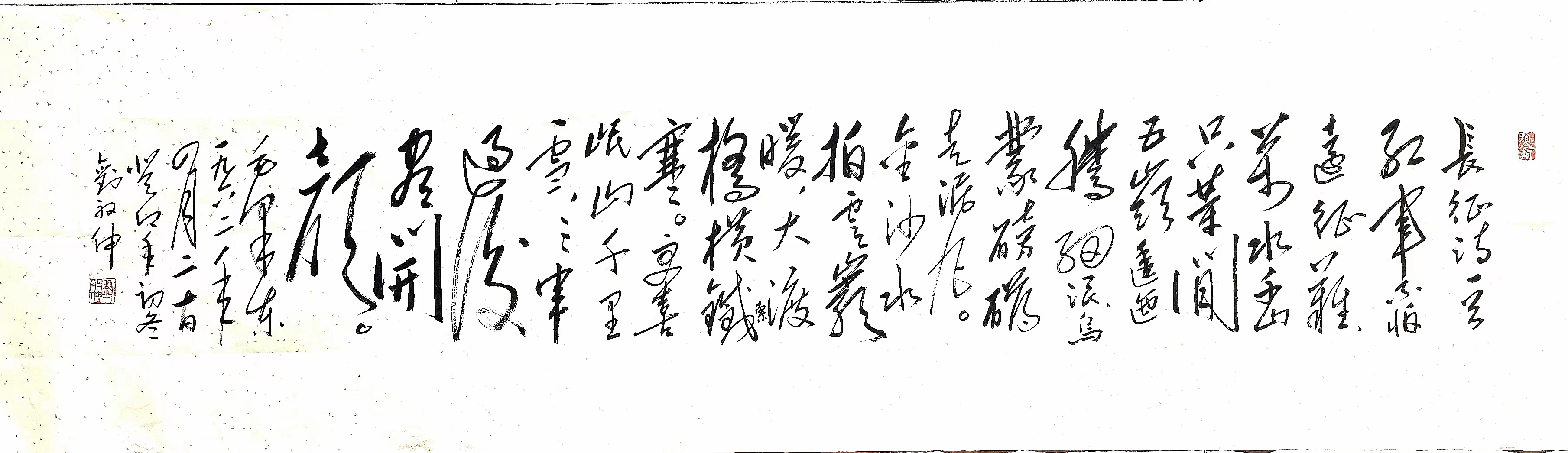

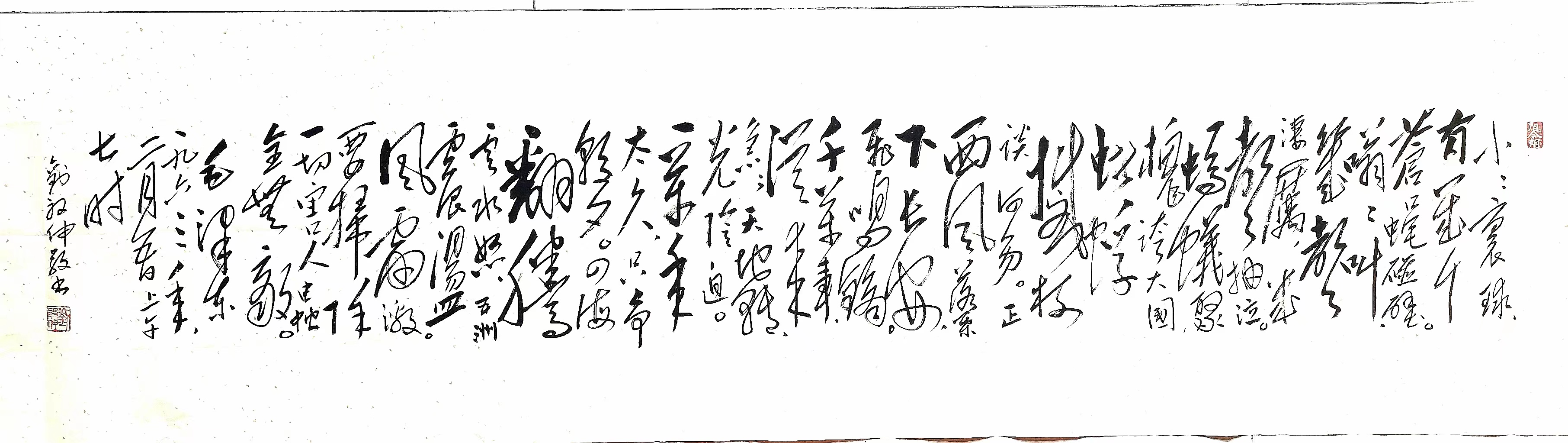

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版