精华热点

精华热点

沉浮题

沉浮

中国美术家协会会员

中国文艺志愿者协会会员

中国文化传媒集团文旅中国艺术院院长

中国国际书画艺术研究会副会长

中国画画中国全国系列艺术活动组委会秘书长

1990年沉浮书艺展(亚运会)

2000年南京沉浮画展

2001年克罗地亚萨格勒布沉浮画展

2011年江苏南京“梦回金陵 梦如丝”沉浮画展

2012年日本东京“三界外……沉浮画展”

2014年广西南宁“画说中国”沉浮画展

2014年法国尼斯“沉浮画展”

2015年北京“画说中国”沉浮十年画中国回顾展

2016年安徽合肥“三界外”沉浮画展

2017年安徽滁州“三界外”沉浮画展

2017年安徽蚌埠“团团圆圆”中秋之夜沉浮作品展

2018年安徽亳州“回家”沉浮画展

2019江苏南京“岁月如歌”张学群·沉浮百扇书画作品展

2020年十竹齋沉浮艺术馆开馆

2022年至2024年为配合北京中轴线申遗,历时三年创作巨幅国画《中轴华章》捐赠给北京中轴线保护基金会

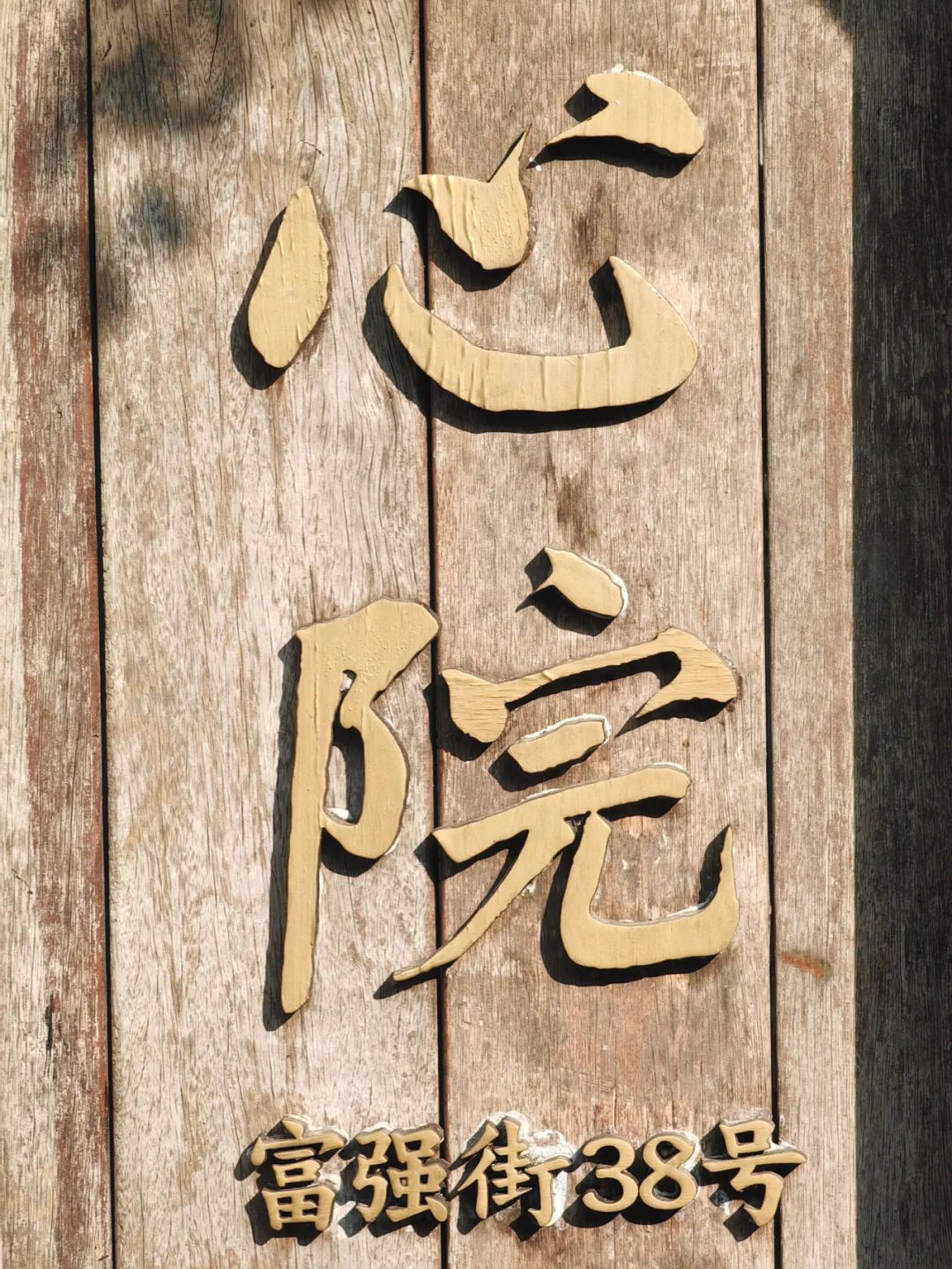

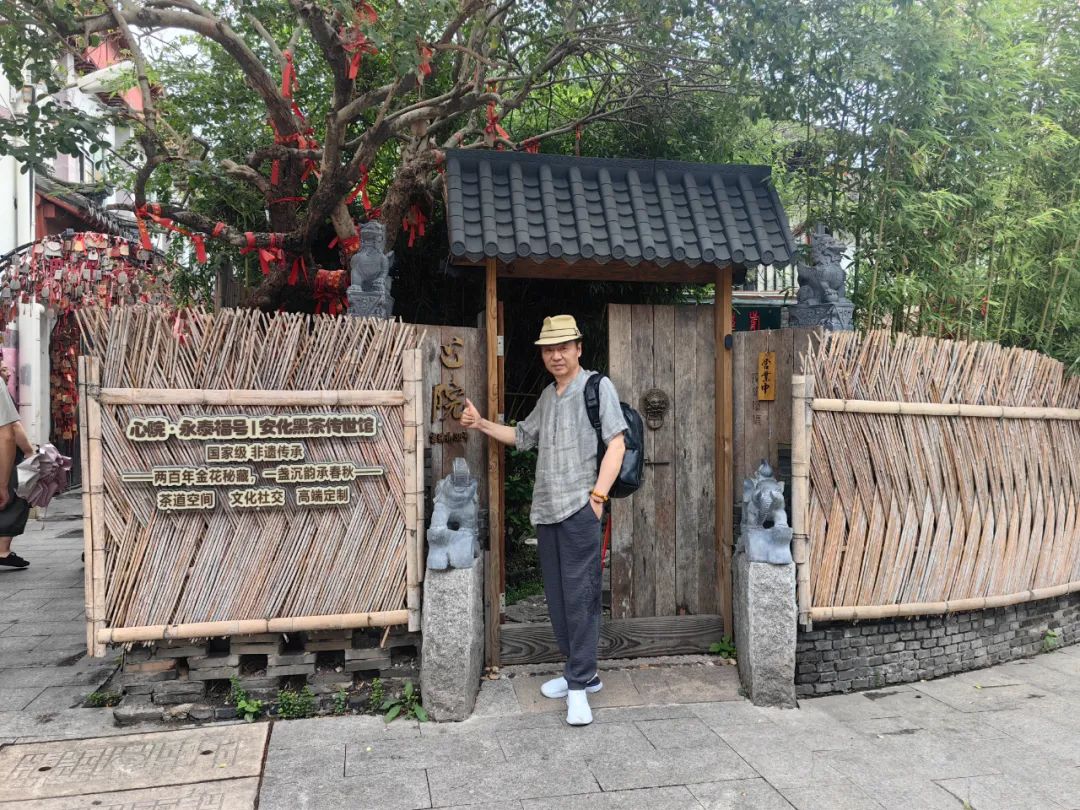

2025年“紫有中国……沉浮艺术展”上海。上海绿地公馆……沉浮艺术空间落成,上海七宝古镇“汉字·心院”……沉浮艺术空间落成!

沉浮与三界外

结识沉浮,是因他的一位学生。那学生在北京随他做文化相关的工作,一次偶然的机缘,我们聊起他的老师,言语间满是崇敬。这份发自内心的敬佩,像一粒石子投进心湖,勾起了我对沉浮的好奇。

上海长宁区绿地公馆……沉浮艺术空间

2012 年,我由市委宣传部副部长调任市文联主席不久。临近中秋,忽然接到沉浮的电话。他说要从南京返回蒙城老家,路过滁州。语气里满是期待:"咱们在琅琊山巅见一面吧,就着月光喝杯酒。" 我在电话这头笑着应下,说定了不见不散。

上海长宁区绿地公馆……沉浮艺术空间

那几日天公格外作美,我提前到冠景酒店等候,特意嘱咐晓勤老总备上些带着皖东烟火气的菜。暮色漫上来时,晚霞正追着落日往山后躲,把天际染成橘红与绛紫交织的锦缎,连空气里都浮动着桂花香与秋光的暖意。

没过多久,电梯门"叮" 地打开。沉浮穿着件米白色亚麻衫,手里拎着卷刚装裱好的画,看见我便笑着张开双臂。晚宴的圆桌旁,我们从新安画派聊到金陵文脉,从笔墨技法谈到艺术市场,短暂相逢却像翻开熟稔的旧书,字句间都是共鸣。酒过三巡,晓勤老总抱着酒坛要移师再战,说:"这样的月色,这样的知己,不喝到东方发白说不过去。"

望着月亮,想着家乡,不知不觉,我们带着浓浓的酒意,把满满的月亮都装进了各自双眼。而晓勤老总确乘着酒劲,意犹未尽的揉开眼睛打趣,说自己的瞳仁里能盛下三个月亮。

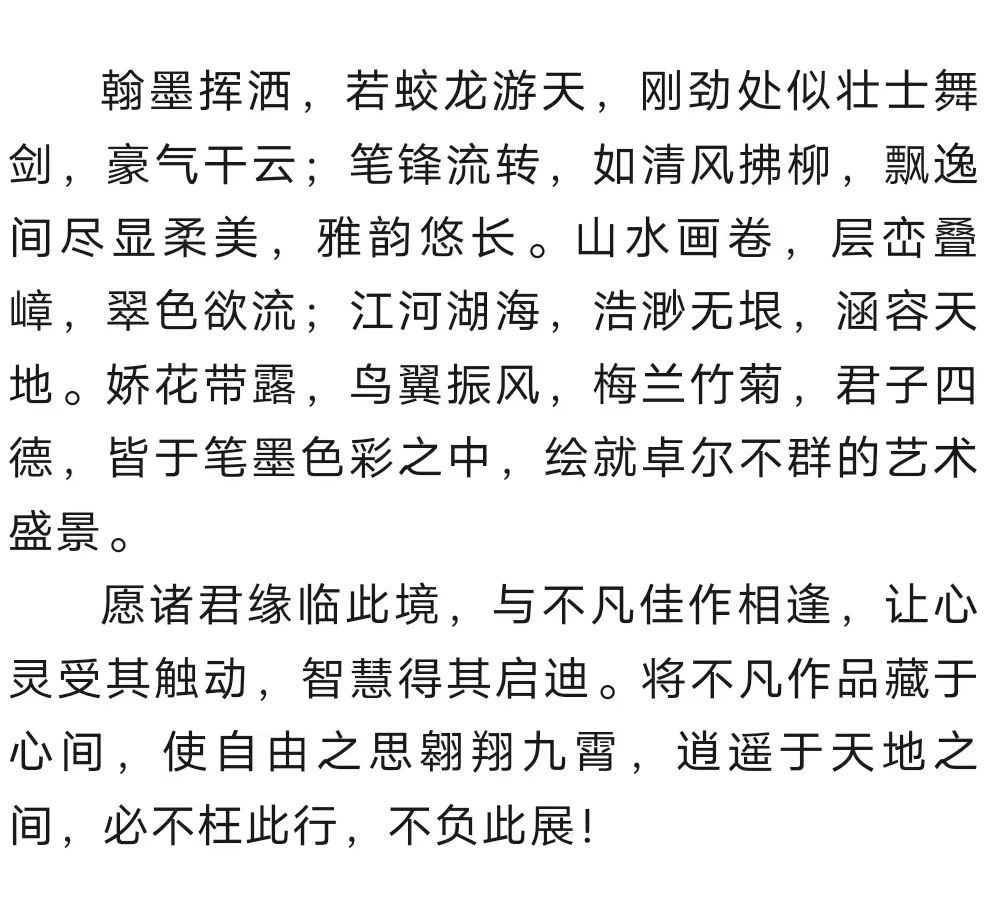

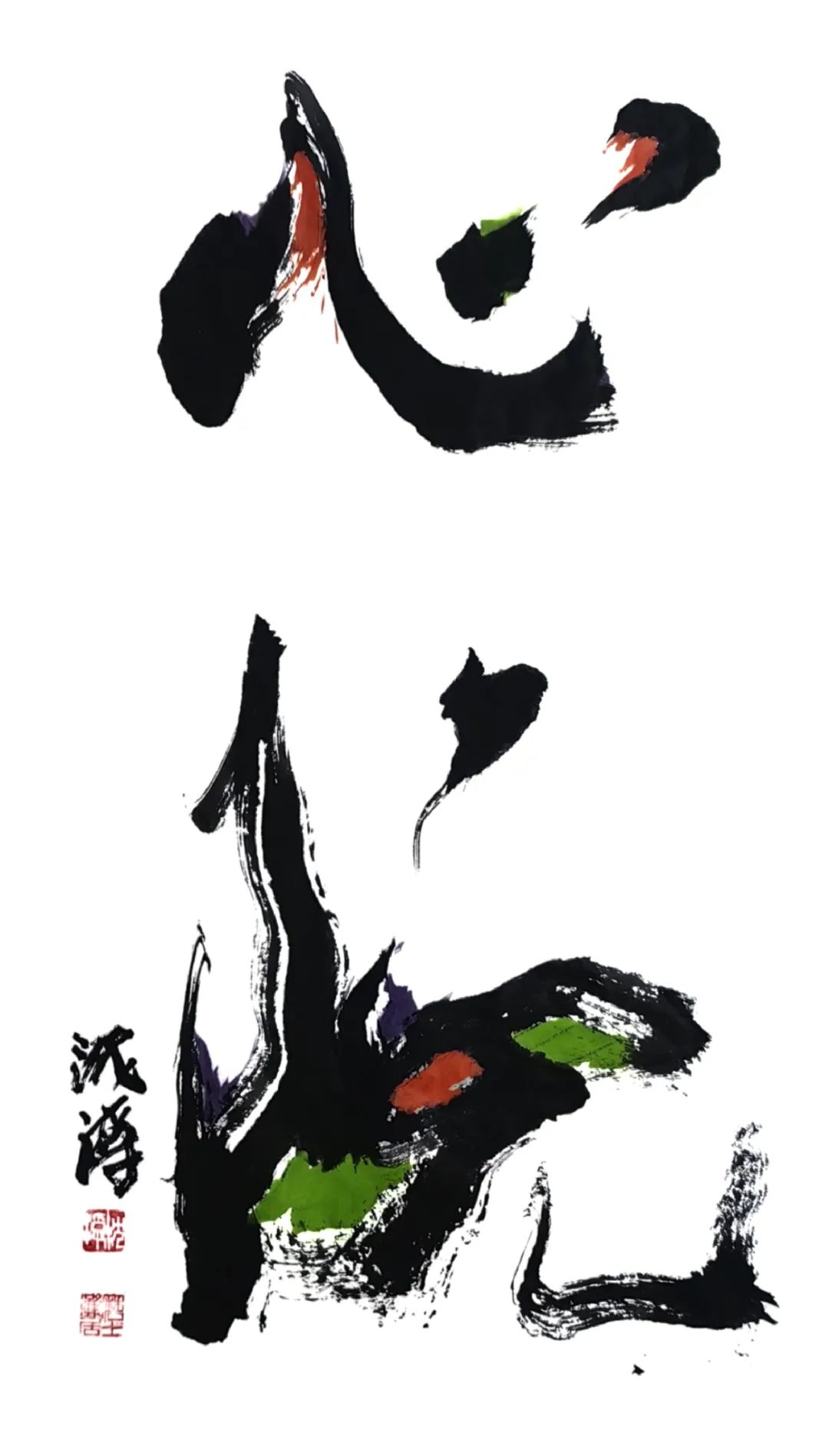

沉浮是中国画坛少有的"跨界行者",艺术生命像棵枝繁叶茂的老槐树,根系深扎传统土壤,枝叶却自在伸向不同领域。他的笔尖能绽放花鸟的灵秀、山水的苍茫,也能让汉字在宣纸上长出筋骨;既在画室里研磨丹青,也在影视镜头里捕捉光影,更在山水间规划文旅蓝图。"画家、艺术策展人、文旅设计师"—— 这些身份在他身上从不是割裂的标签,而是相互滋养的养分。

上海七宝镇汉字·心院……沉浮艺术空间

在他诸多艺术探索里,"三界外" 系列像块通灵的宝玉,自带温润又坚韧的光芒。这源于他每次回安徽老家时,总会被明光市三界镇的晨雾绊住脚步。

上海七宝镇汉字·心院……沉浮艺术空间

雨后的山坳里,流云在梯田上漫过,刚抽穗的稻子沾着水珠,远处的林木一半浸在雾里,一半浮在阳光下。他说:"那是天与地正在私语呢,东方的留白与西方的透视,突然就在那片雾里相遇了。"

自2011 年起,他便带着画具和一颗被都市尘嚣磨得略显疲惫的心,一头扎进三界镇的山坳。有时住在老乡的瓦房里,清晨被鸡叫唤醒,就着露水研墨;有时蹲在田埂上画到日暮,裤脚沾着泥也浑然不觉 —— 他在寻找的,是能让灵魂安歇的 "三界外"。

《心院》

创作时,他有个特别的习惯,常常俯下身子趴在大地上。草叶的脉络在眼前变成参天大树,田垄的曲线化作远山的轮廓,大地的肌理在指腹下起伏如波浪。这种贴近泥土的视角,让他的画有了"可触摸的层次感"—— 近看是笔触的浓淡干湿,远观是山水的开合聚散,仿佛能顺着纸面走进那片山坳。由此诞生的 "三界外" 系列,每幅都带着晨露的清新与泥土的厚重。这些作品后来入选香港全球水墨画 500 强大展时,评委说:"能从笔墨里闻到稻花香的,这是头一份。" 而三界这个藏在江淮分水岭的小村庄,也像被春风拂过的花苞,渐渐在世人眼前舒展容颜。

说起在三界外写生的日子,更像一场与天地的对话。他会对着一块老石头画整天,看光影在石纹里游走,听风穿过石缝的声响;也会跟着老农去插秧,感受脚掌陷进泥土的踏实——那些在田埂上、溪涧旁、老槐树下获得的感悟,比任何画论都更鲜活。

后来我陪他再访三界时,正值初春。新抽的竹笋在雾里探头,他蹲在竹林边看了许久,忽然说:"以前画的是三界的形,现在才懂,三界外是心里的留白。" 那天他没动笔,只是在山路上慢慢走,偶尔弯腰拾起片竹叶。但我知道,新的墨韵已在他心里酝酿 ——"三界外" 的创作,正踏着新的认知重新启程。

在沉浮眼中,三界外是被尘世遗忘的璞玉。低山丘陵像被时光熨过的褶皱,在大地铺展起伏的轮廓;马尾松与山楂树交错生长,把四季染成不同的绿;田埂上的野花、溪涧里的卵石、农舍的灰瓦,都保持着最本真的模样。他常说:"这里连风都走得慢些,懂得等一等落在后面的灵魂。"

在这里,我们曾并肩坐在老槐树下,看阳光穿过叶隙在画板上跳成碎金;也曾踩着晨露登上老鹰嘴,描摹远处山峦在云雾中若隐若现的轮廓,像水墨画里未干的淡墨;还曾在暮色里驻足,看稻花香里行走的老牛,观农舍烟囱里升起的炊烟,与天边的流云缠绕成纱。

在这里,时间仿佛被拉成了丝线。只有画笔划过宣纸的沙沙声,和着蝉鸣、溪流与偶尔的犬吠,在空气里轻轻回荡。每一次下笔都格外郑重,像是把眼前的光影、耳边的风声、掌心的温度,都揉进墨里;每一幅作品完成时,他总会对着山坳静坐片刻—— 那不仅是画,更是写给这片土地的情书。

他对这片土地的爱,从笔尖漫到了现实里。见老乡们守着好风光却不懂如何经营,他主动找到当地企业家,把"三界外" 这个凝聚着心血的名称无偿让出,说:"名字是从这里长出来的,该还给这里。" 他又一趟趟往返京沪皖,邀请知名艺术家来采风,把画室搬到田埂上,让村民们看画家如何把自家的稻田画成艺术品。

新的三界外,像被重新擦亮的翡翠。作为江淮分水岭的馈赠,这里既有森林溪谷的清幽,也有田园阡陌的亲切。春日里,万亩油菜花顺着丘陵起伏,金黄的花海漫到天际,白墙黛瓦的村庄像浮在花海里的舟;盛夏时,竹林筛下清凉,梅溪水潺潺流过青石,蝉鸣与蛙声织成绿纱;到了秋日,稻田翻涌着金浪,板栗从树上落下,空气里都是丰收的甜香。游客们踩着木栈道走进画里,常常忘了归途,说:"这里的时光会让人想起外婆家的老院子。"

于沉浮而言,三界外早已超越了地理坐标。它是画布上的留白,是心里的桃花源,是"结庐在人境,而无车马喧" 的心境 —— 哪怕身在都市画室,只要铺开宣纸,笔尖便能立刻触到三界的泥土。

沉浮在艺术创作上的步履,早已印刻在国内外的艺术版图上。从北京中国美术馆到巴黎国际艺术中心,他的画展总带着鲜明的东方韵味;十余本画集堆叠起来,像座小小的山,记录着笔墨的成长;那些入选中美协画展的作品,至今仍被业内津津乐道。

而"三界外" 主题展览,更成了连接艺术与乡村的桥。在纽约展出时,外国观众对着画里的油菜花田好奇询问;在杭州展出时,文旅从业者专门组团去三界考察。越来越多美术爱好者带着画具来到这里,写生、创作、开民宿,让三界渐渐有了 "艺术家村落" 的模样。沉浮蹚出的这条文艺扶贫路,被《美术报》报道时,记者写道:"他用画笔给村庄装上了翅膀。" 后来中央新影集团要拍微电影,镜头自然而然对准了他 —— 这部由他本色出演的《三界外》,成了中国电影史上独特的存在。

与沉浮相识相知这些年,我总还是想起在琅琊山那次的初见。他身上那种特有的奇妙平衡:既能在笔墨世界里保持纯粹,又能在现实土壤里扎根生长;既懂艺术的清高,也懂人间的烟火。

他在三界外的每一笔勾勒,在慈善事业里的每一次奔走,都像在证明:真正的艺术家从不是孤悬天际的星,而是能照亮一方水土的灯。

两年前的一次视频,我觉得他已经重生与蜕变。

前几日刷微信,看见"紫有中国:沉浮艺术展" 在上海开幕的消息。展览现场的照片里,他站在新作前,鬓角添了些白,眼神却依旧清亮。我对着屏幕笑了 ——

他现在真的已经跳出三界外!不在五行中了吗?

这棵艺术的老槐树,又抽出了新的枝芽。

此刻身在大洋彼岸我,望着窗外的月光正照着异国的屋顶。忽然想起那年琅琊山的月色,想起三界的晨雾,想起他趴在田埂上他画画的背影。

千言万语都化作一句祝福:愿他笔下的墨彩鲜活。

2025年7月5日路熙于美国阿米什

附:《又到三界外》

三界外,那邈邈的三界之外,

是心灵自由翱翔的所在。

每逢初春,繁花漫山怒开,

我总会邀三五知己如约而来。

每次踏入这神奇的境域,

总有一种莫名的冲动萦怀,

想写你,绘你,为你纵情抒彩。

这里的山不具雄伟之态,

但起伏的峰岭,

宛如灵动的五线谱排,

被点点跳跃的花影晕裁,

鸣奏出一曲曲天籁悠哉。

梅溪将座座青山巧裁,

带着它的热忱欢快。

走进去,静下来,

倾听微风的细语悠哉,

凝视祥云的舒卷徘徊,

便能体悟人生最深邃感慨。

登上老鹰嘴,

山峦尽入眸海,

轻拂着微风,

沉醉于阵阵松涛的澎湃,

你自会明白,

我为何流连在这三界之外。

2024.8.31