精华热点

精华热点

孙毅

立秋、初暑一过,天高云淡,轻若云烟,关中大地就没有真正意义上的酷热天气了!

这个时候,我们迎来了一个传统的美丽节日一一“七夕节”。我与西安唐诗文物遗址考古的5位资深研究专员,在8月中旬,专赴长安区斗门镇寻访采风一一牛郎、织女爱情神话的“七夕”文化起源,与唐诗融合,感悟到现实生活中,夫妻之间,更需要爱情坚贞,心意相通,平平淡淡才是真!

(一)

七夕节,就是农历的七月初七,是我国非常有趣的民间节日,又叫“乞巧节”。它是专属女性所有。根据七月初七牛郎织女鹊桥相会的爱情民间传说而来!

爱情传说故事的禀赋,那不可抗拒的诱惑,往往最容易引发人们的探访与游览的欲望。

8月下旬的一天,灿烂的秋阳,正透过浓荫枝叶照射过来,那舞动的绿色,更显得秋色富有生气!

我们一行6人,驱车前往长安区斗门镇的昆明池“七夕”主题湿地公园进行专访。

来到昆明池畔,放眼望去,烟波浩渺,碧水如玉。这是我国历史上第一座大型人工湖。早在公元前120年,汉武帝在周秦沼池基础上修建。当时水域面积大约16.6平方公里,比四个杭州西湖要大。用于训练水师,池中曾驶万人汉船。

唐朝未年,浩瀚的昆明池,难抵岁月蹉跎干涸见底。

2015年,陕西省全面实施“引汉济渭”水利工程,形成历史文脉和山水湖泊格局,斗门水库一期试验段的昆明池“七夕”湿地公园,正式开工建设。其总占地面积达到2255余亩,其中水域面积707亩,景观绿地 930多亩。因牛郎织女传说起源地,故称“七夕”湿地公园。2017年9月28日建成,西安市举办了盛大的开园仪式。山水林湖,皆成诗篇!

如今的昆明池,林木绿葱,花草争艳,己不可与当年的汉代宫阙、集聚天下奇珍异宝的汉室园林相媲美,但还可称游人小憩观景的最佳湿地公园。

我们一行6人,来到昆明池旁边的花园村,在“七夕”老庙寻访。汉武帝为仿造天像银河,在昆明池畔刻立了牛郎、织女石雕塑像。这也是我国目前历史最悠久,现存最大的牛郎、织女石雕。这两座花岗岩雕塑的年代,比霍去病墓的石雕还要早三年。据《西汉石雕牵牛织女辩》中查找的佐证,推断出立于昆明池的东岸是牵牛雕像,西岸是织女雕像。长期以来,斗门镇的民众,一直称两个石像为“石婆”和“石爷”。在唐德宗贞元十四年间,斗门香火旺盛,建起了石爷庙与石婆庙,方便民众七夕祭祀。

江河行地,日月经天。直到现在,斗门镇仍沿袭着千百年来的“七夕”节俗。民间传说,正月十七是牛郎织女结婚的大喜日子,这天人们敲锣鼓、扭秧歌,唱大戏,在石婆庙前,搭建鹊挢,这很有讲究。谁家新娶了媳妇、新添了人丁、新考上大学、前来乞巧,求姻缘,吃舍饭。老老少少的欢声笑语,交织出斗门镇“七夕节”庙会,众多青年男女,那相识相爱一幅幅心花怒放的美丽画卷!

(二)

在昆明池“七夕”湿地公园,最能让我体会到,柳树是自然界的一个女儿身。湖水格外明净,池边茂密绿色植被的林草间,柳梢返绿,她用纤纤柳丝,轻轻的舞动,舞啊舞出美妙婀娜的细柳身姿。

我们一行6人,掩藏起内心小小的兴奋,为这难得的清闲,在昆明池“七夕”湿地公园与唐诗融合,举办了有仪式感,颇具风雅趣致的小型笔会。

“七夕节”起始于上古,普及于西汉,鼎盛于唐宋年间,有文字记载,大约2500多年了。

在中国第一部诗歌总集《诗经》中就可查阅到牛郎、织女星座诗歌的描述。

这次到长安区斗门镇花园村,实地考察汉代牛郎织女的石雕。听到陪同的讲解人员,详细解读班固的《西都赋》和张衡的《西京赋》,都有文字记载汉代昆明池边,建有牛郎、织女的石像。我当即被它所透出的一种远久神秘感打动。这两座石雕以独一无二的不可复制,又不可磨灭的年轮,呈现在我们面前。

“七夕节”的起源,就是这样的深秀。对,深秀。它的每一个看似平常的传说,都藏着一部线装史!

在古代深奥的星宿文化体系中,“牛宿”由6颗星组成,位于银河的东岸。“织女”3星位于牛宿的北部,其中的一“织女”星,是全天第五颗亮星,被称为“织女星”,这样就形成“牛郎织女星”自然天象宿星的崇拜文化。

天象涵养了“织女星”的性情,人文则赋予了“织女星”的灵魂,成了星座神话传说中的“女神”!民间称为“七姐 、天仙娘娘、七星娘娘”等,她编织云彩,巧纺锦业,更是天下情侣、妇女、儿童的保护神。七月七日“牛郎织女鹊桥会”的美丽爱情传说诞生了!

在那些卓尔不群,无与伦比的古代华丽诗篇中,也有不少反映“七夕节”的文化内涵。

南朝梁诗人刘遵的《七夕穿针》诗中写道:“步月如有意,情来不自禁。向光抽一缕,举袖弄双针。”

而南朝梁简文帝,在同名诗里也写道:“怜从帐里出,想见夜窗开。针欹疑月暗,缕散恨风来。”可见,古代女子对“七夕穿针”的重视,形成做一名心灵手巧织女的社会风尚。由此,也促进了传统中国纺织刺绣业的发展进程。

到唐代女子七巧习俗更为盛行。诗人崔颖在《七夕》诗中写道:“长安城中月如练,家家此夜持针线。仙裙玉佩空自如,天上人间不相见。” 这首诗描述了长安城,七夕节”之夜,家家户户的女子,对着月亮穿针引线,向织女乞巧。

大家更熟悉的唐朝小神童林杰,写过一首《乞巧》的诗:“七夕今宵看碧宵,牵牛织女渡河桥,家家乞巧望秋月,穿尽红丝几万条。”

为什么说大家熟悉这首诗呢?因为这首诗,如今也被选编进了小学生的课本里了。

。

在唐代乞巧最普遍的方式,是对月穿针。如果线从针眼里穿过,就叫“巧”。这样一来,在民俗街坊间盛行,青年男子都盼着找个心灵手巧的“好媳妇”!

在唐代宫中,还要在“七夕节“这天,设专门的“乞巧楼”。嫔妃、女子在月光下,以五色线穿九孔针乞巧。据《开元天宝遗事》中记载,唐太宗与妃子,每逄“七夕节”在宫中设夜宴,宫女们各自乞巧,异常活跃!

到了宋代,不仅将民俗约定的“七夕节”,确定为国家法定节假日。而且,还增加了许多娱乐性和商业气息。

到了元明清后,“七夕节”伴随着“牛郎织女鹊桥会〞的美丽爱情故事,一直在民间广泛传播。

“七夕节”在千年流逝的时光里,相守相望,一直传颂“但愿人长久,千里共婵娟”的爱情宿愿。

2006年5月20日,“七夕节”己被国务院列入第一批国家非物质文化遗产名录。2019年11月《国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单》公布,国家文化和旅游部获得“七夕节”保护单位资格。

“七夕节”和我们广大民众一起依存过的美好向往,在不经意间潜入意识的深处,伴随着我们,映照着生活的力量,更为强大!

(三)

这是一个经过千年岁月淘洗的“七夕节”爱情故事。

“七月七日长生殿,夜半无人私语时。在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。” 这样的著名诗句祈祷祝福,古典与现代,如水乳交融在一起,谁都希望它得以实现!

“七夕节”与唐诗融合的专题采风笔会,我特意解读一一唐代诗人杜牧的著名诗篇《秋夕》,并提议转移场景,赴西安南郊的少陵原,这个曾经被“唐诗侵染”过黄土地”一一唐代诗人杜牧的故居,司马村民自筹资金,建起“杜牧文学纪念馆”实地考察!

刚过处暑,秋阳漫不经心地笼罩着少陵原。

少陵原,汉代时称鸿固原,又有凤栖原之说。它是西安市东南方向的一块由黄土沉积,称阶梯状上升的大原区。处于浐河以西,潏河以东,呈楔形态。

少陵原因汉宣帝安葬于此,故又称杜陵原。宣帝许皇后葬杜陵以南,称为小陵,后改为少陵原。

少陵原,北望长安,南接秦岭,地势高阔,眼界宽广。因其在天文上,暗合北斗之星“勺柄”之处。在地理位置上,又处于浐河、潏河之间“双龙戏珠”之地。自然,就成为长安城历代皇权贵族首选的陵园盘隐之地!

2022年,国家考古机构在少陵原,发掘3座十六国时期大墓,列为承载秦汉,下启隋唐的中华民族大融合,最具价值的十大考古发现。

当我们一行驱车来到少陵原一一司马村杜牧故里纪念馆,了解到由长安唐诗之旅组委会、西安长安杜牧文化研究会,与长安大兆街道小燕子幼儿园、青少年和村民联合举办“山水长安·唐诗故里”的各种文化研学活动,保留了大众喜爱参观的一份热情!

在司马村杜牧故里,我强烈地感受到这样一个村落,当它在历史里醒来,时间己经过去了上千年。

尘埃覆盖了历史,记忆却从杜牧留下的许多经典唐诗中开始。

杜牧在唐德宗贞元十九年,生于当时“城南韦杜,去天尺五”的杜氏名门家族。京兆杜氏在少陵原,是出了名的簪缨世家,自魏晋以来,就瓜瓞延绵,人才辈出。祖父杜佑,著名的史学家,历任德、顺、宪宗三朝宰相,著有史学巨著《通典》二百余卷。

杜佑享年七十八岁去世时,杜牧己十岁。祖父为人品行,他从小耳濡目染。杜牧的诗,尤其是七绝,被后人赞誉为“健朗俊爽”。他谈兵论政,务实重理,先后在黄州、池州和睦州做过刺史,后来还做到中书舍人。他胸中有壮志,笔下有豪情。杜牧的七绝,可媲美于王昌龄、李白,是晚唐七言绝句创作成就颇丰的伟大诗人!

杜牧晚年居住在长安南樊川别墅,故被后世称为“杜樊川”,著有《樊川文集》。大家称他为“小杜〞,以别于“大杜”杜甫。

这次采风考察的笔会,落脚点,选在少陵原司马村杜牧故里纪念馆,其用意侧重跟大家分享杜牧的一首著名七言绝句的诗篇《秋夕》!

(四)

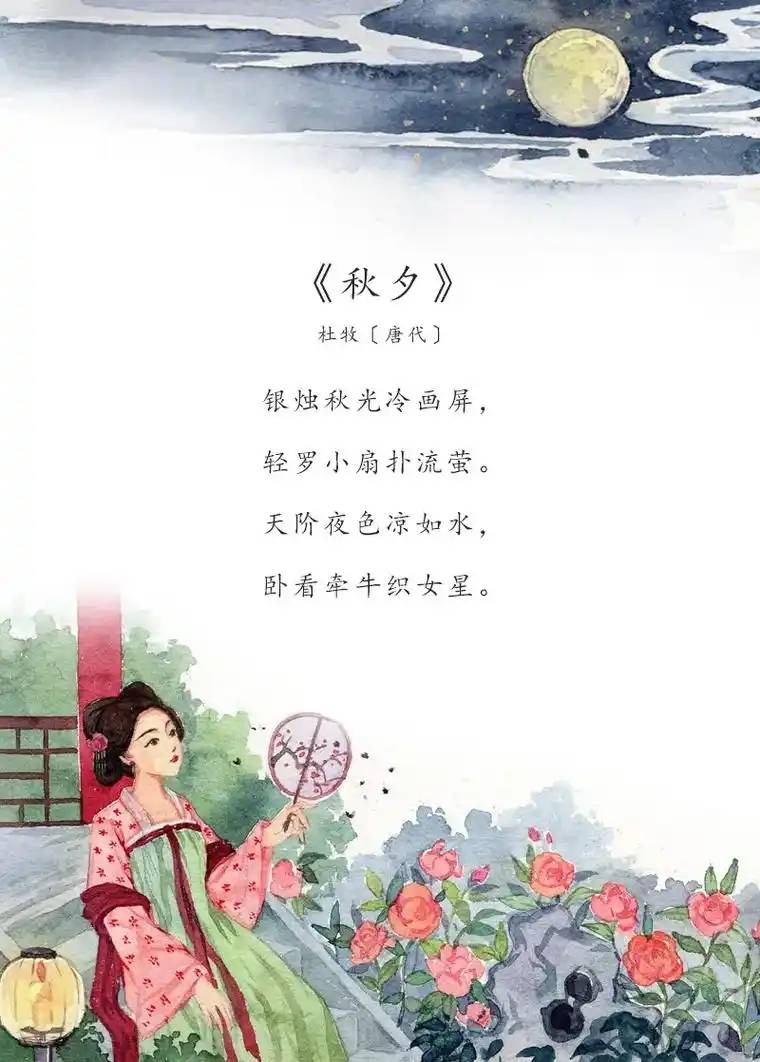

杜牧的七言绝句《秋夕》,这首诗的特色在哪里?其实它是一首“七夕”含蓄蕴藉,存多梦幻的一首表达渴求爱情的诗。

《秋夕》

银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水,坐看牵牛织女星。

先看首句,“银烛秋光冷画屏”。一个秋天的晚上,白色的蜡烛,发出微弱搖曳的光,给华丽的屏风,增添了秋光,映照得几分暗淡和幽冷。诗人杜牧特意加了一个名词”秋光”和动词“冷”,就这样把整首诗所要表达的基调奠定了。

紧接着第二句:“轻罗小扇扑流萤”。一位孤单的宫女,从画屏后走出来,拿着轻罗的小扇,扑打着眼前飞来飞去的萤火虫。

古人本来就有“腐草化萤”之说,在宫女居住的深宫庭院里,竞然有无数个的流萤飞动,宫女凄凉的身态,就可想而知了。

诗人杜牧写的更绝,扇子本来是夏天纳凉用的,此时已经七夕,秋风凉了,怎么宫女还会使用扇子呢?

秋扇,在后来的诗词中,常常和女子失宠,比喻弃妇。杜牧这首诗中的“轻罗小扇”,也象征着持扇宫女,被遭受遗弃的命运。

第三句,“天阶夜色凉如水”。“天阶”指皇宫中的台阶”。写到这里,表明女主人公的身份是一位宫娥,怪不得她身处的环境,那么富丽豪华,而她本人又是那么寂寞和冷落。

这位宫娥,扑打着流萤,扑着扑着,累了坐在宫殿的台阶上。“夜色凉如水”,暗示夜已深沉,秋夜像水一样凉,寒意袭人!

最后一句,破题而耐人寻味,“坐看牵牛织女星。”

已是秋夜深更,这位宫娥,该进屋去睡了。可她依旧坐在皇宫的台阶上,抬起头来,久久眺望着天河上的牵牛织女星。

深宫寂寞,可今夜是七夕呀!织女是天帝的孙女,嫁与牵牛,每年七夕,渡河与郎君相会一次,有鹊为桥。此刻,宫娥心中有没有期盼和哀怨?杜牧却什么都没有说,一腔心愿,尽在这“坐看牵牛织女星”七字刹尾句中!

大家在研讨杜牧《秋夕》这首诗,谈到更深层次的含意,诗中没有一句抒情的话,但又传递出“七夕节”的意蕴,爱情的坚贞,婚姻的忠诚,体现在我们每一个普通民众的家庭生活中,实际没有那么浪漫,“平平淡淡”才是真!

著名的宋代文学家欧阳修,曾提出“诗穷而后功”的创作理论,用在杜牧《秋夕》上很是契合。能打动人心的好诗,往往要从诗人的内心,流淌出来,才能沁人心脾,流传久远,这正是唐诗的绝妙之处!

离开少陵原司马村一一杜牧纪念馆,在恬静中更有一种时光如水,岁月流金,繁华如梦的感觉。

不知道当年晚唐时代的杜牧,曾经俳徊的小径,伫立在这个小院,构思挥笔,是否留下过欢笑和泪水?杜牧不留恋官场,为他设置和张扬的奢华,他挥挥衣袖离去,千余年间的光阴,散落何处?

秋阳斜照在少陵原,浮现出一层唐诗的情调与怀旧的浓厚文化色彩!

孙毅:陕西武功人,本科学历,正教授编审。从事党的新闻理论出版事业资深专家,曾任陕西人民教育出版社总编辑。

孙毅:陕西武功人,本科学历,正教授编审。从事党的新闻理论出版事业资深专家,曾任陕西人民教育出版社总编辑。