中国三线建设启动60周年征文131

站在朱阿看一厂

作者在民丰厂广场

教育科的同事们

我情有独钟的“干插缝”老房子

王安来

真没想到,我这辈子还与“干插缝”房子有个不解之缘,并在它的温暖怀抱里结婚生女,快快乐乐地度过了无数个美好时光。并且,还结交了好多好邻居和好朋友。

一提起“干插缝”这个字眼,大凡在军工系统里工作过的人,都是很熟悉不过的了。

它产生在特殊时期(年代),特殊地点,由特殊人来住!话说特殊时期是指上世纪五、六十年代,三线军工建设紧张时期,采用更快,更省钱,更简便的建房方式。。特殊地点,是指大山深沟里三线军工厂。特殊人,,是指不穿军装的军工人。哈哈,只有我们军工厂里的军工人才能住上这样的“干插缝”房子。

干插缝。也叫“土搭垒”。所谓“干插缝”,就是房屋的墙体外面是用石头干插起来,不用水泥,,用泥土,石灰“二合一”土搭而成。

屋内墙表面刷上一层白石灰,地面也是用土打成。这种“干插缝”房子,虽然不美观,,但坚固耐用,因外墙体是坚石,不怕风吹,不怕日晒雨淋,耐腐蚀,抗风化,而且成本低,就地取材,。好多建房旁边就有石材,再加上当时建房原则是:不占用耕地,依山而建,依村而建,顺势而建,随着地形,一排二排,盖不成排的,一户二户,一间二间,一间半,等等不一,高高低低,错落有序,,有的围成三角形院子,叫三角院,,有的围成四方形院子,叫四合院。

东侧面看鲁山

一九八八年“五一”我结婚时,厂里分给我的房子就是这种“干插缝”房,在二号楼后面一排,,东边数第三家,一间半,半间在阴面。对着门有一厨房,厨房墙外还有十三、四平方米的地方,可以搭成鸡窝和煤池。我去东边山上砍伐几颗已枯老的松树,较粗壮点的做木桩,这样横七竖八的框架用铁丝捆绑好,再用遮雨的塑料膜纸一罩,上面可以放些烧火的柴木,下面可以搭垒鸡窝和煤池。我是起早贪黑,骑着金像自行车,从四面八方的山坡上捡来的砖头,石块等,用泥巴一砖一石筑起来的。其实,这里说是砖,这哪是砖?都是一些半块,小块的,没有一块是完整的。我好几次,都爬到千人洞下面坡地草丛里拾捡的,然后装篼用自行车带到二号楼平房。就这样,一点一点,积少成多,把养鸡棚窝,煤池建造起来了。

再说我的婚房布置吧。八十年代时期,结婚家具是,大衣厨,写字台,梳妆台,书橱,饭橱,高低柜,方桌,方凳(六个),沙发(单人双人),双人床,这些家具所用木料都是我从老家莒县木材公司买的。是最好的水曲木材。去新华厂托我叔王招信(副厂长)买的水曲五合板。买了六张。木料筹备好后,再找水磨头最好的木工师傅,一件一件,叮叮当当,一钉一铆,两个师傅大干了一个月零八天。这期间,每天还要管二位师傅一顿午饭。一般是四菜一汤,主饭是馒头或米饭。做饭方面需要劳驾我未来的岳母大人了。我主要负责下班后, 购物跑腿,负责买做家具需要的东西,例如铁钉子、木螺丝之类,另外给师傅送水泡茶等等后勤供应服务工作。

为了赶时髦,也为了向他人展示一下自己的能力,不顾一间半房的狭窄空间,竟然一鼓作气做了大衣橱,写字台,梳妆台,三角橱,饭橱(两个),双人床(两个),方桌,方凳(四个),书橱,沙发(沙发床),挂衣架,脸盆架。为什么饭橱和床做两个?这因为,当时岳母家没有这两样家具。为了向女朋友(没结婚叫女朋友)表示忠爱和对岳母大人的忠诚。现在想想有点可笑。做这么多家具就是住一百平米的楼房也摆的满满当当的,是吧?当时女朋友说摆不开,咋办?我依然固执地说:摆不开的摞在厨房里。果然到了布置婚房的时候,摆不开,只好把饭橱方桌等堆摞在厨房里。更可笑的是,双人床摆在半间房里,横竖都摆不开,咋办?结婚不能让新娘子睡在地上吧!我机灵一动,空间不够,向墙面两边扩,,用凿子凿。幸亏我是学机械钳工的,工具锤子凿子都有,划线不愁,丁字尺,三角板,圆规齐上阵,在南北墙上分别凿了弓型槽,墙面新茬用红纸胶水一贴沾,两边床头卸了,只要床板,问题解决了。好歹那时候女朋友,不那么苛刻,没有任何要求。

家具是请木工师傅做好了,后续工作还有很多。例如,表面打光,上底色,刷油漆等等,这一系列的工作,只能靠自己了。自己动手,丰衣足食。上班八小时之外,除去吃饭睡觉(睡觉也只能比平常少睡呗,其他时间全部用在这里面了。家具表面打光,先用粗号砂纸打磨两遍,再用细砂纸打磨二三遍,光洁度(现在叫表面粗糙度)能够达到花六不成问题。然后,再上底色。底色选择的是橘黄色,最后刷上亮漆。刷漆是比较集中的活计。我邀请了和我岳父原来要好的工友,当然他们也是我的长辈们,有:周加生,程兆圣,张玉德,张仁三,沈万祥五位叔叔,用了两个晚上,就刷好了第一遍漆。漆晾干后,再刷第二遍。刷漆工作完工后,利用周日时间,我让岳母大人给炒了几个下酒菜,犒赏了这些辛苦的老前辈们。

我的“干插缝”房子,屋内墙面还需全面粉刷一遍。我去土门市场买回白石灰,浸泡,过滤,调和成浆,搅匀,买了两把毛刷,我和我的女朋友连续五个晚上,就把所有的墙面(包括厨房的)涂刷了一遍,晾干后,再找补第二遍。

紧接着就是扎福棚,也叫(虚棚)。采取的是简易扎法。我向当地农民大哥要了些高粱杆,精选比较直的,两根并合扎在一起,方形十字间隔,把墙壁四周用长铁钉固定好,高粱杆用绳子捆扎在铁钉上,这样把框架扎好后,再用报纸或其他纸张,每间隔一个框,用浆糊(自己用白面调和烧煮而成)沾贴好,再把整个框架面贴好,最后用白纸覆盖一层,然后再用部分彩纸剪成的图案做个点缀。例如:双喜字,一对鸳鸯,或喜庆一点的鸟凤花竹等等。再对角十字拉上彩带,间隔系上部分五颜六色的气球。这样,红红绿绿,辉辉煌煌,算是新婚新居拾掇好了,崭新的家具沙发一摆,唉!一进房间,春风拂面而来,生机无限。

新婚仪式选在1988年5月1日国际劳动节举行。因为我们是普通劳动者出身,选此日以示不要忘本,劳动光荣,意义重大。尽管这新婚房子有点拥挤,家具摆不开,但能住上九七六厂第一批”干部职工住过的干插缝”房子,是我一生当中的荣幸,并且是快乐满满呐!

1988年十月一假期间,我的好友同学加兄弟,原104车间磨工班的徐军,突然来到我的寒舍,,并且还带了二个女同学(孔祥英,郭莉)和一个男生(安玉里)。“友朋自远方来,不亦乐乎”!何况是来自首都名校~北京理大学的才子呐!按现在的条件的话,今晚的晚餐,肯定是去的酒店了,住宿也肯定是住旅馆了。但当时咱们军工三线工人的收入大家都是可想而知的。那时我在教育科从教的工资才六十四元左右。再说了,那时也不兴“吃馆子”。来客一般在家招待即是。所以在家炒几个好一点的青菜,买上块猪头肉,炒个花生米,不喝酒,吃个白面馒头即可。但是,我这一间半房子可怎么住啊?这一下难为坏了我的爱人。最后我还是强势地拍板安排:我们一家三口回岳母家住,他们同学全都住在睡在我家,二位女同学睡在里屋半间,挤一挤。二位男生睡外间沙发床,在外屋站岗,守候安全。就这样凑付了一宿。翌日,他们吃完早餐就返校了。现在说起这些,想起这般如此,我真是有些惭愧不已!真是感觉慢待他们了!真是寒碜又寒酸啊!但当时我就这个条件能力了!我是真心实意的,最大诚意的了。总之,我们一家人是非常高兴的,热情地、倾尽全力地招待来自北京高校的同学朋友的。

在我住过干插缝”的时光里,结交了不少好邻居,如:子弟学校的李克宝老师、孙立玉老师,工会的于海江,二零三车间的范卫新,幼儿园的马建梅老师。经常和他们一起上山拾蘑菇,采松球,采黄花等等,

“干插缝”房,它是一个军工符号,它是一个永远诉说不完的军工故事,它是一个永远烙在几代军工人心里的红色烙印,。它更是军工精神的象征。

说到这里,我有个奇异妙想:申报“非遗”。现在,中央电视台有个栏目叫“非遗里的中国”,我看,“干插缝房”就完全有资格申报“非遗”(我这想法对与不对,需要请教一下明白人)。如申报不上,起码,在共和国的国防三线建设的功劳簿上,也应该有它的重重的一笔吧!。

这是我住过的正房门口

这是我的厨房

“干插缝”,我的“干插缝”房,别人说它低矮,但在我眼里,它是那么的高大!

“干插缝”,我的“干插缝”房,别人说它冬天冷,夏天热,但我觉得,它是寒而不冷,热而温雅,它是那么的暖心无比!

你看,六十年风风雨雨,日爆侵蚀,可它岿然不动!屹立不倒,毅然默默无闻地、任劳任怨地温暖着一代又一代的后人们在这里繁衍生息,伴随着三线军工精神,熠熠生辉,永放光芒!

我于一九九四年十月搬迁到一号楼。尽管我住“干插缝”房子,只住了六年的光景,但我们一家人对它,情有独钟,念念不忘。这不,今年恰逢九七六厂建厂六十周年纪念日,我又来看它了。我站在远处凝视着,看了很久,很久。只是不忍心看它那苍老的面容,……

说明:部分照片由于晓青,滕维刚提供,感谢二位朋友。

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

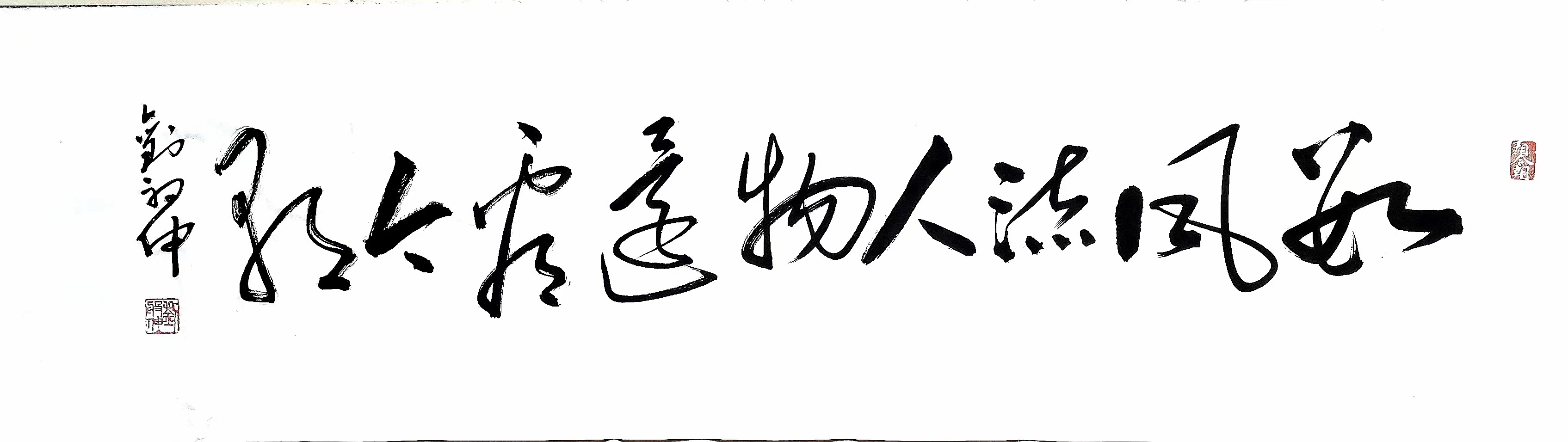

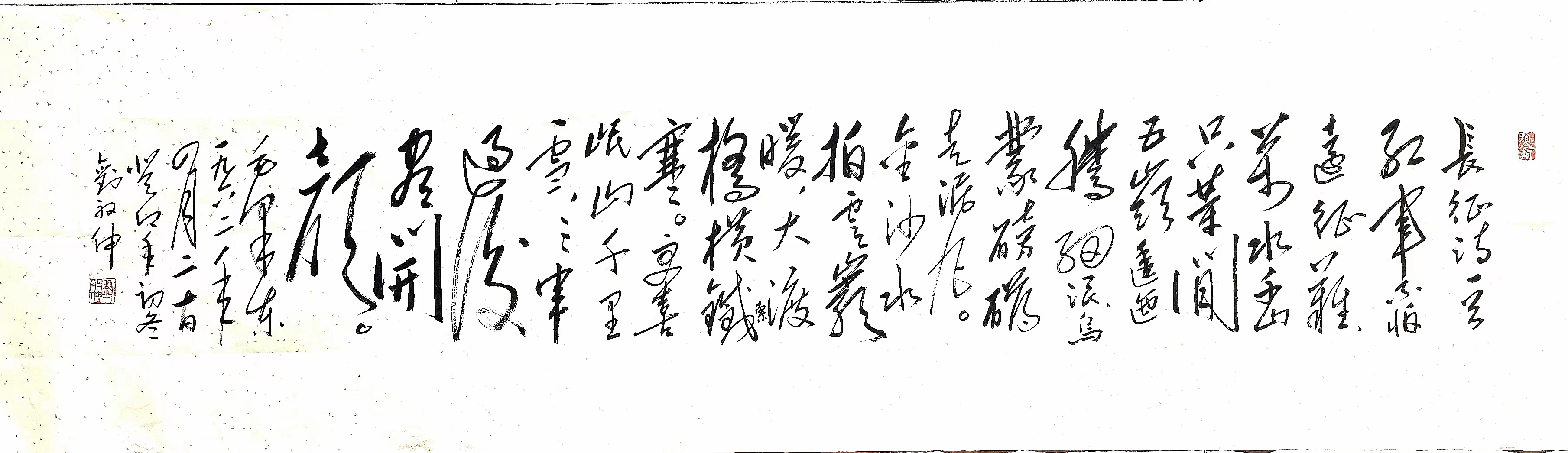

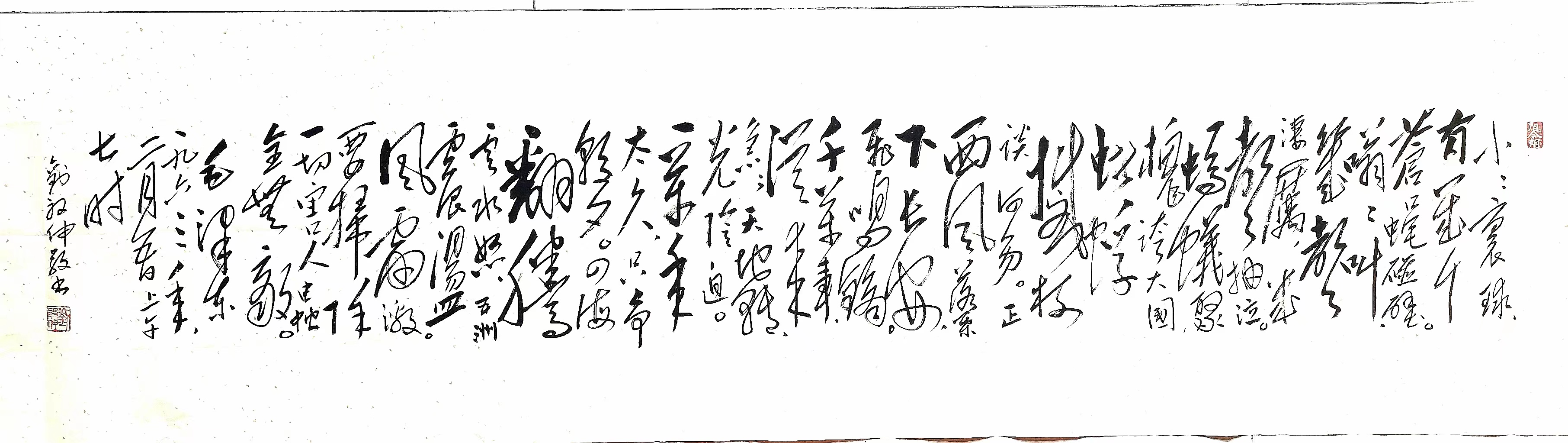

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版