平遥,旧称古陶,这座承载着深厚历史底蕴的古城,其始建年代可追溯至公元前827年至前782年的周宣王时期。彼时,西周大将尹吉甫奉令驻军于此,基于军事防御等诸多因素的考量,主持修建了这座古城。

岁月更迭,春秋时期,平遥地域纳入晋国版图。当历史步入战国时代,此地又划归赵国。秦朝建立,设置平陶县。至汉朝,设立中都县,且这里成为宗亲代王的都城,见证了无数重要历史事件。直至北魏时期,此地正式更名为平遥县,由此掀开其历史发展的崭新篇章。

平遥古城,恰似一颗熠熠生辉的明珠,在中国众多古城中绽放着独特光芒,它是中国境内保存最为完好的古代县城之一。

这座古城堪称中国汉民族城市在明清时期的杰出范例,在漫长的中国历史发展进程里,犹如一部生动鲜活的史书,为人们徐徐展开了一幅非同寻常的文化、社会、经济及宗教发展的完整画卷。 追溯到明朝初年,当时为了有效防御外族自北方南扰,平遥古城着手始建城墙。

洪武三年(公元1370年),人们在旧有的墙垣基础上进行大规模的重筑扩修,并且全面包砖,使其更为坚固。

此后,景泰、正德、嘉靖、隆庆和万历各代都对城墙进行过精心的修葺,不仅更新了城楼,还增设了敌台,不断完善着城墙的防御功能。康熙四十三年(公元1703年),因皇帝西巡路经平遥,当地特意筑了四面大城楼,使得整个城池更加雄伟壮观。

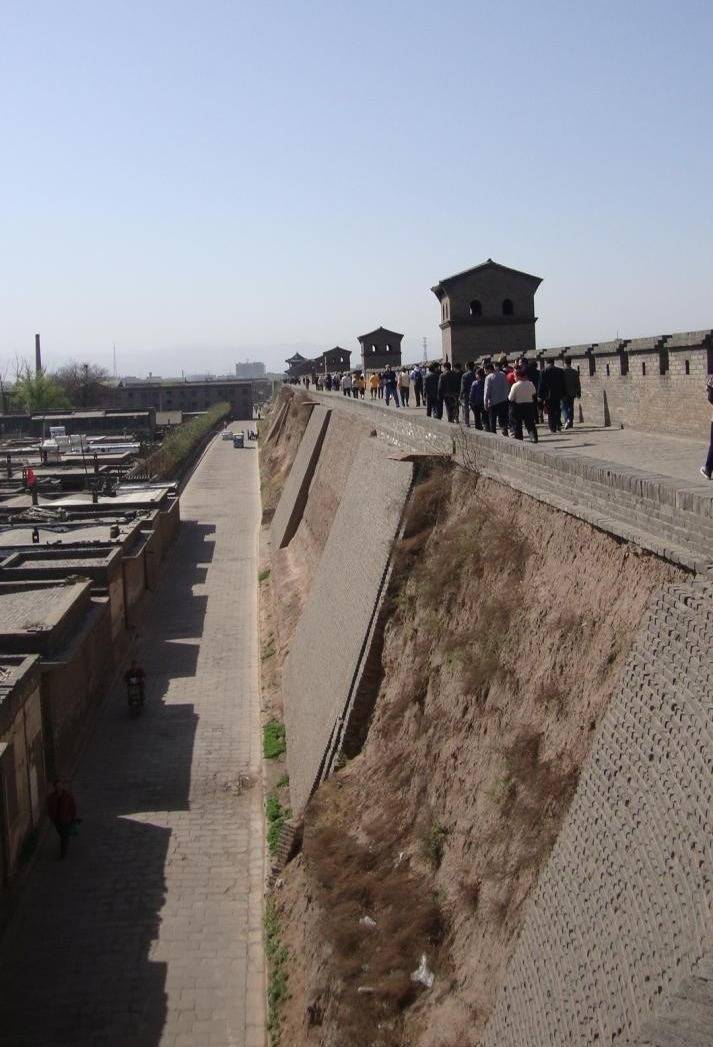

平遥城墙总周长6163米,墙高约12米,面积约2.25平方公里的平遥县城,以城墙为界,一隔为两个风格迥异的世界。城墙以内,街道、铺面、市楼皆保留着明清时期的形制,古色古香,韵味十足;而城墙以外,则被称为新城,充满现代气息。

这是一座古代与现代建筑各成一体、却又交相辉映的奇妙之地,总能令人沉浸其中,遐思不已。2009年,平遥古城凭借其无与伦比的完整性,被世界纪录协会评为中国现存最完整的古代县城。

2015年7月13日,平遥古城更是凭借其深厚的历史文化底蕴和独特的建筑风貌,成功跻身国家5A级旅游景点之列。

平遥城内的重点民居,始建于公元1840年至1911年期间。这些民居建筑布局严谨,轴线清晰,左右对称、主次有序,轮廓富有起伏变化,外观封闭,大院深邃。其精巧的木雕、砖雕与石雕,搭配充满浓重乡土气息的剪纸窗花,皆惟妙惟肖、栩栩如生,集中展现了公元14至19世纪前后汉民族的历史文化特色。对于研究这一时期的社会形态、经济结构、军事防御、宗教信仰、传统思想及伦理道德等人类居住形式,具有重要参考价值,是迄今为止汉民族地区保存最为完整的古代居民群落。

平遥古城,可谓步步皆景,处处迷人。然而,更令人流连忘返的景点有:

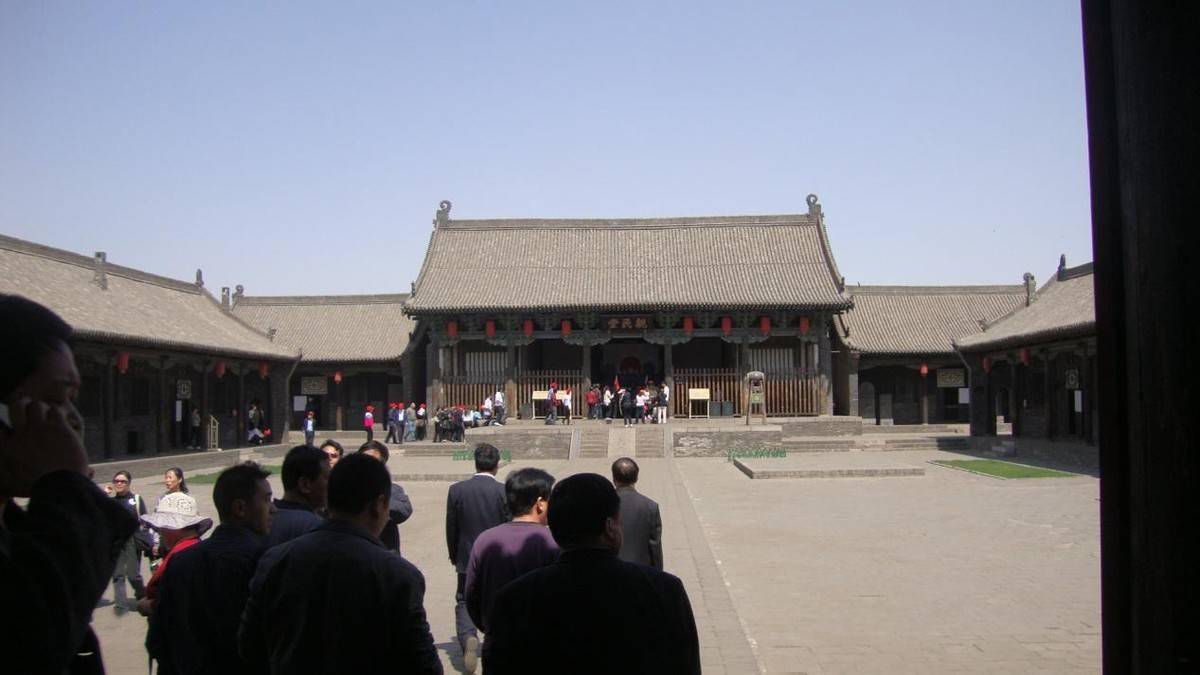

平遥县衙:它坐落于平遥古城的中心位置,始建于北魏时期,历经元明清逐渐定型。现存最早的建筑建于元至正六年(1346年),距今已有六百多年历史。整座衙署坐北朝南,呈轴对称布局,南北轴线长二百余米,东西宽一百余米,占地面积达26000余平方米。平遥县衙不仅是中国现存保存完整的四大古衙之一,更是全国现存规模最大的县衙。县衙整个建筑群主从有序、错落有致、结构合理,构成一个有机整体。2004年5月19日,第十一世班禅莅临县衙考察时,欣然题词:“平遥县衙 古衙之最。”

平遥孔庙(又称文庙):平遥文庙坐落于平遥县城内的东南一隅,其始建于唐贞观初年。大成殿在金大定三年(公元1163年)得以重建,至今仍完好地保持着当时的原貌,堪称我国现存各级文庙中历史最为悠久的殿宇。平遥文庙整体坐北朝南,规模恢宏,规制完备,已然成为平遥古城重要的文物旅游景点之一。

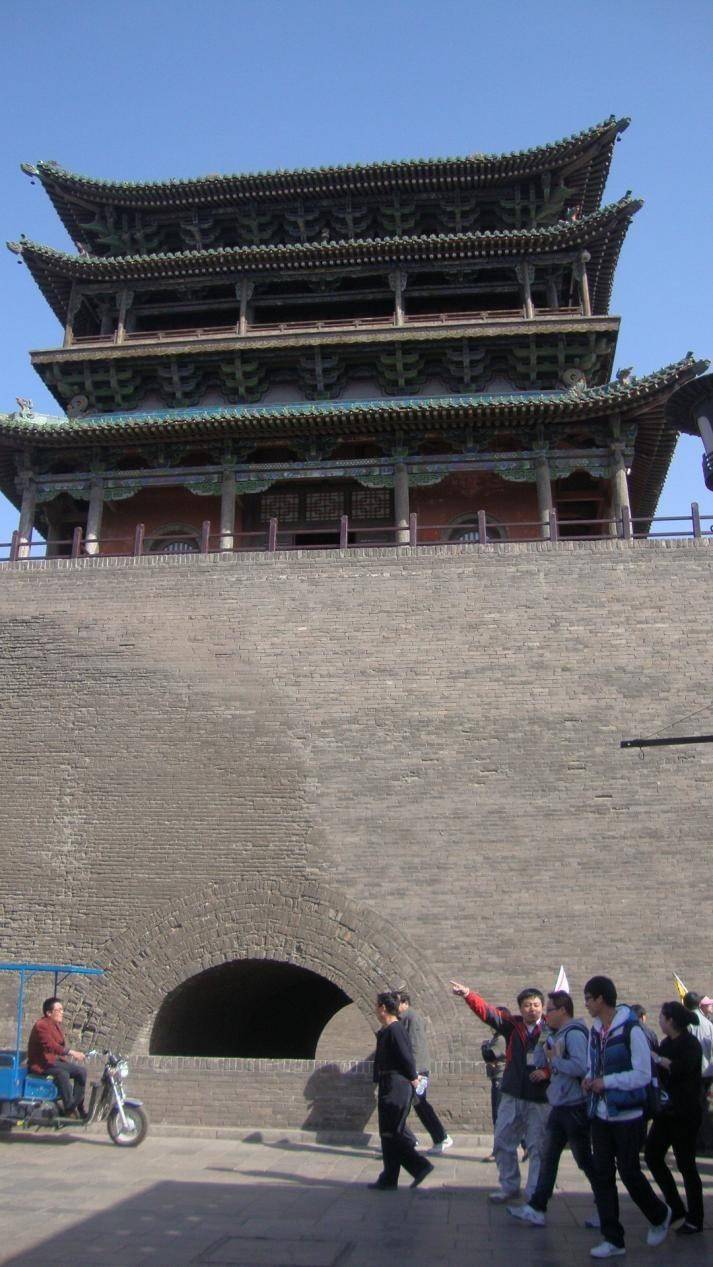

平遥古城墙,始建于西周宣王时期(公元前827年-公元前782年),最初为夯土城垣。明洪武三年(1370年)进行重筑,规模由原“九里十八步”扩展至“十二里八分四厘”(约6.4公里),并将夯土城垣改为砖石城墙。明清两代,先后历经二十五次维修。城墙平面呈规整的方形,周长6162.7米,高度达10米,垛堞高2米,顶宽3 - 5米。墙身以素土夯实,外侧包砌青砖,内墙则砌有77个排水槽。墙顶外侧筑有2米高的垛口墙(又称挡马墙),垛口数量取孔子弟子、贤人之数,设有3000个,另设敌楼72座,内侧砌有女儿墙。城墙四隅建有四座角楼,东城墙上设有点将台,东南角城顶筑有奎星楼和文昌阁。

日升昌票号:创立于清道光三年(1823年),由山西省平遥县西达蒲村富商李大金出资,与总经理雷履泰携手创办。总号坐落于山西省平遥县城内繁华街市的西大街路南,占地面积1600余平方米。其布局紧凑,功能清晰,堪称中华民族银行业的开山鼻祖,曾一度掌控十九世纪整个清王朝的经济命脉。日升昌票号的分号广泛分布于全国30多个城市,甚至远涉欧美、东南亚等国家和地区,以“汇通天下”闻名遐迩。

谯楼,筑于城池的城门顶端,在古代亦常被称作“谯楼”。平遥城墙之上,城楼共计六座,始建于明代,清康熙四十二年(1703年)进行补修与重筑。城楼高度达16.14米,宽度为五间,计13.72 米,进深四间,为10.04米。其造型古朴典雅,结构端庄稳健。城楼作为城墙顶上精致美观的高层建筑,平日里可供登高瞭望,战时则是主将坐镇指挥之所,是一座城池至关重要的高空防御设施。

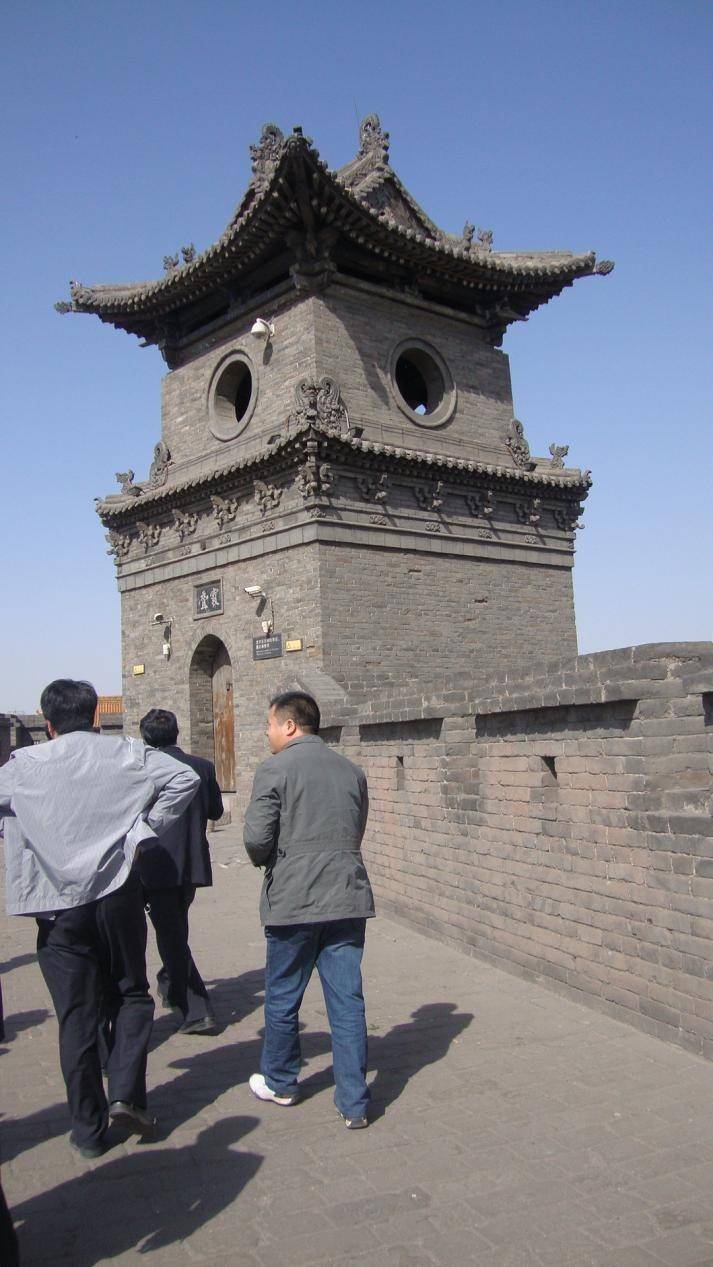

角楼,位于城墙的四角之处。其主要作用是填补守城过程中城墙拐角处这一防御薄弱区域,进而强化整座城墙的防御能力。具体而言,角楼包含西北角的“霞叠”楼、东北角的“栖月楼”、西南角的“瑞霭楼”以及东南角的“凝秀楼” 。

镇国寺,坐落于平遥县城东北12公里处的郝洞村。其原名京城寺,在明嘉靖十九年时更名为镇国寺。镇国寺始建于五代北汉时期,距离同蒲铁路洪善车站仅1公里之遥。

这座寺院分为前后两个部分,自南向北依次排列着天王殿、万佛殿、三佛楼等建筑。万佛殿作为前院的主体建筑,是我国现存极为古老的木结构建筑之一。尽管该殿规模不算宏大,但其造型却雄伟壮观,气势不凡。殿内共陈列着14尊彩塑,佛坛正中供奉着释迦牟尼像,迦叶、阿难两大弟子在其左右侍立。佛祖造型高大,面相端庄,彰显出浓郁的中唐风格。

平遥古城设有古城门六道,东西方向各有两道。从高空俯瞰,平遥古城的形态宛如一只蓄势待发却尚未行动的乌龟,其“龟”头朝南,“龟”尾朝北,东西两侧的四座城门恰似乌龟的四条腿,故而民间流传着“龟城”的说法。南门之外,中都河曾在古时蜿蜒流淌,此情此景,引得古代文人发出“龟前戏水,山水朝阳,城之攸建,以此为用”的感慨。乌龟象征着吉祥与长寿,“龟城”的说法源自古人对“四灵”的尊崇,它寓意着平遥古城坚如磐石,能长治久安。

平遥古城的交通格局独具特色,由纵横交织的四大街、八小街以及七十二条蚰蜒巷共同构成。其中,南大街堪称平遥古城的中轴线,它北起东、西大街的衔接之处,南至大南门(迎熏门),古市楼纵贯南北。街道两侧,老字号店铺与传统名店鳞次栉比,这里是古城最为繁华的传统商业街。在清朝时期,南大街掌控着全国半数以上的金融机构,因而被誉为中国的“华尔街”。

西大街西起下西门(凤仪门),东与南大街北端交汇,和东大街形成一条笔直畅达的主街。闻名遐迩的中国第一家票号——日升昌,便诞生于古城西大街,故而西大街又被誉为“大清金融第一街”。东大街东起下东门(亲翰门),西与南大街北端相交,与西大街同样构成一条笔直贯通的主街。北大街北起北门(拱极门),向南延伸至西大街中部。

双林寺,始建于北齐武平二年(公元571年),整体坐北朝南。其庙群占地面积约一万五千平方米,内部划分东西两大区域。西部为庙院,沿中轴线依次排列着三进院落,由十座殿堂构成。前院有释迦殿、罗汉殿、武圣殿、土地殿、阎罗殿以及天王殿;中院是大雄宝殿,还有两厢的千佛殿与菩萨殿;后院则是娘娘殿和贞义祠。东部则为禅院、经房等。寺内十座大殿中,保存着元代至明代(公元13-17世纪)的2000余尊彩塑造像,这些精美绝伦的造像,被誉为“彩塑艺术的宝库”。

清虚观,作为古城内规模最大的道观,遵循“道东佛西”的传统布局规制,静立于东大街东段路北。它始建于唐显庆二年(公元657年),彼时名为太平观。至宋治平元年(公元1064年),更名为清虚观。元初,其名又改为太平兴国观,随后再度易名为“太平崇圣宫”,直至清代,才重新恢复为清虚观之名。

此外,这里还有点将台,以及城墙向外突出的附着墩台。瓮城,作为建在城门外的小城,形似弯月,故而又称月城,其主要作用是强化城池的防御能力。

平遥古城至今仍较为完整地保留着明清时期县城的原始风貌,素有“龟”城之美誉。其街道格局呈现出独特的“土”字形,建筑布局严格遵循八卦方位,淋漓尽致地展现了明清时期的城市规划理念与形制分布。古城内外分布着各类遗址以及古建筑达300余处,保存完好的明清民宅将近4000座,街道与商铺皆原汁原味地呈现出历史的模样,故而被誉为研究中国古代城市的鲜活样本。

作者简介:程卫东,男,1947年生,洛宁县大原村人,县政府烟办原副主任,2008年退休,中国收藏家协会会员,中国国学研究会会员,洛宁县姓氏文化研究会顾问,洛阳市姓氏研究会理事。