序言

艺术,自古以来便是人类情感与思想的载体,它如同一条奔腾不息的河流,穿越历史的长河,见证着时代的变迁与文化的演进。在中国这片古老而充满活力的土地上,艺术家们始终肩负着探索与创新的使命,他们以独特的视角、敏锐的感知和无畏的勇气,不断突破艺术的边界,试图在时代的浪潮中掀起一场场未完成的艺术革命。

“破界”一词,恰如其分地概括了中国艺术家们在艺术创作道路上的不懈追求。他们打破传统与现代的界限,跨越东方与西方的文化隔阂,融合不同艺术形式与媒介的壁垒,以全新的理念和手法,重新诠释艺术的内涵与外延。在这个过程中,他们不仅挑战了既有的艺术规则,更引发了观众对于艺术本质、社会现实以及人类精神世界的深度思考。

然而,这场艺术革命并非一蹴而就,它是一个持续演进、不断深化的过程,充满了未完成的探索与未知的可能性。艺术家们在探索的道路上,始终保持着对未知的好奇与敬畏,他们深知艺术的边界是无法穷尽的,每一次的突破都只是新的起点。正是这种未完成的状态,赋予了艺术永恒的魅力与活力,激励着一代又一代的艺术家们前赴后继,投身于这场伟大的艺术革命之中。

此次“破界——中国艺术家未完成的艺术革命线上特别展”,旨在通过线上展览的形式,打破时间和空间的限制,让更多的人能够领略到中国艺术家们的创新精神与独特魅力。在这里,你将看到来自不同年代、不同背景的艺术家们的作品,它们或以传统技法为基础,融入现代元素;或以数字技术为手段,展现传统意蕴;或以跨学科的方式,探索艺术与科技、哲学、社会学等领域的融合。这些作品如同一颗颗璀璨的星辰,照亮了艺术的夜空,也为我们指引着前行的方向。

我们希望通过这个展览,能够激发观众对于艺术的热爱与思考,让更多的人感受到艺术的力量与魅力。同时,也期待更多的艺术家能够加入到这场未完成的艺术革命中来,以他们的智慧和才华,为中国艺术的发展注入新的活力,共同书写属于我们这个时代的艺术华章。

让我们一同走进这场“破界”的艺术之旅,在未完成的艺术革命中,寻找属于自己的精神家园。

北京墨真书画院编辑

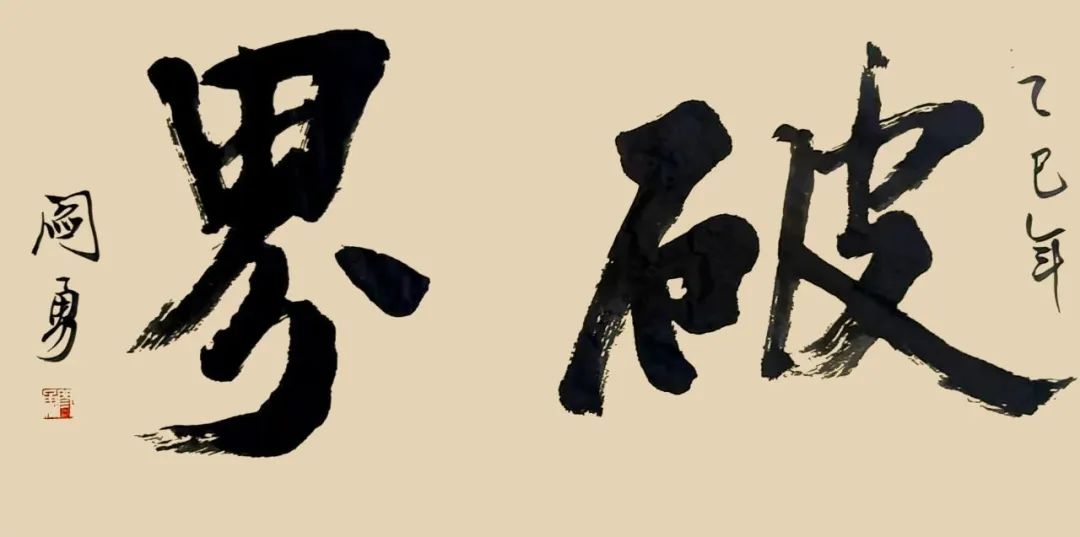

闫勇题《破界》

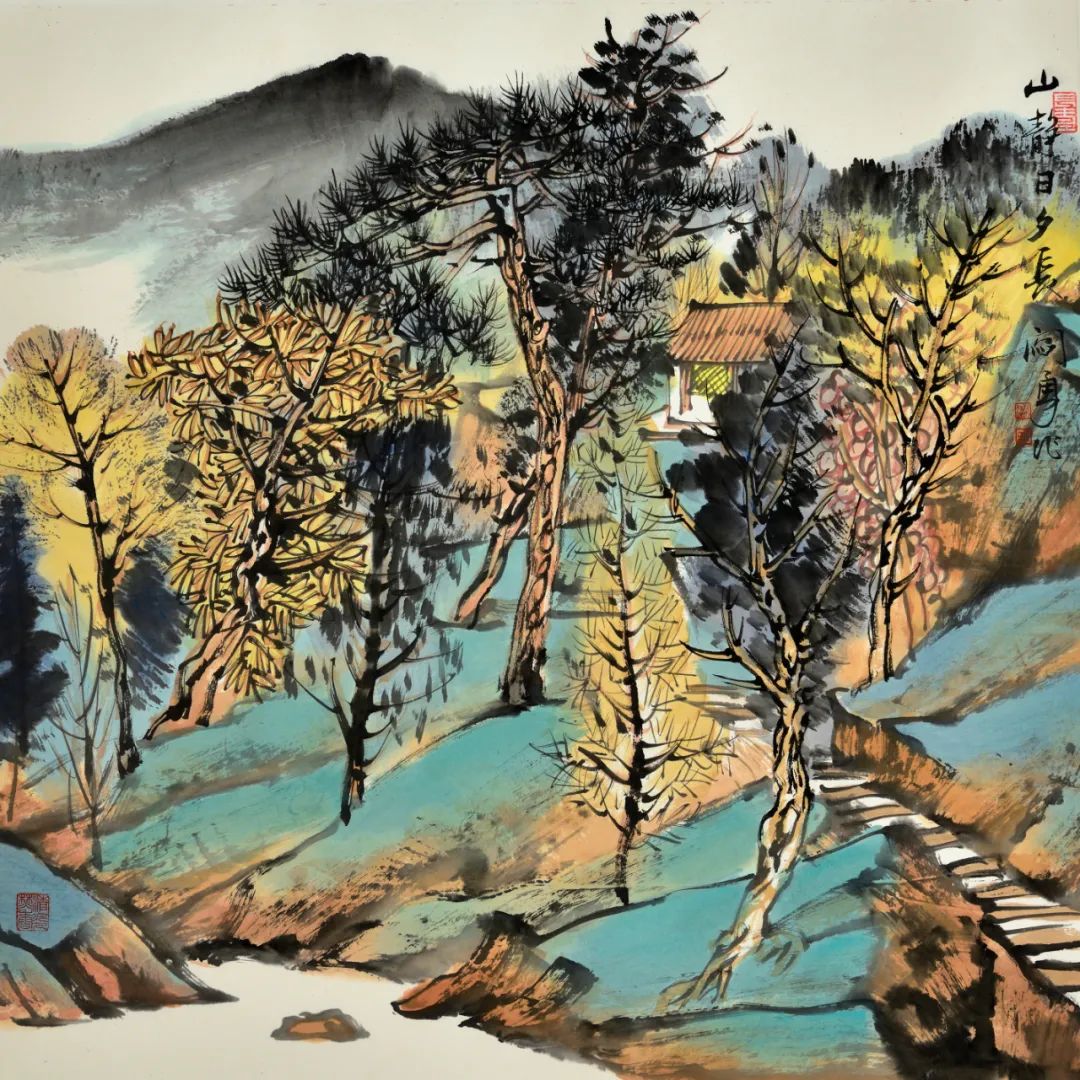

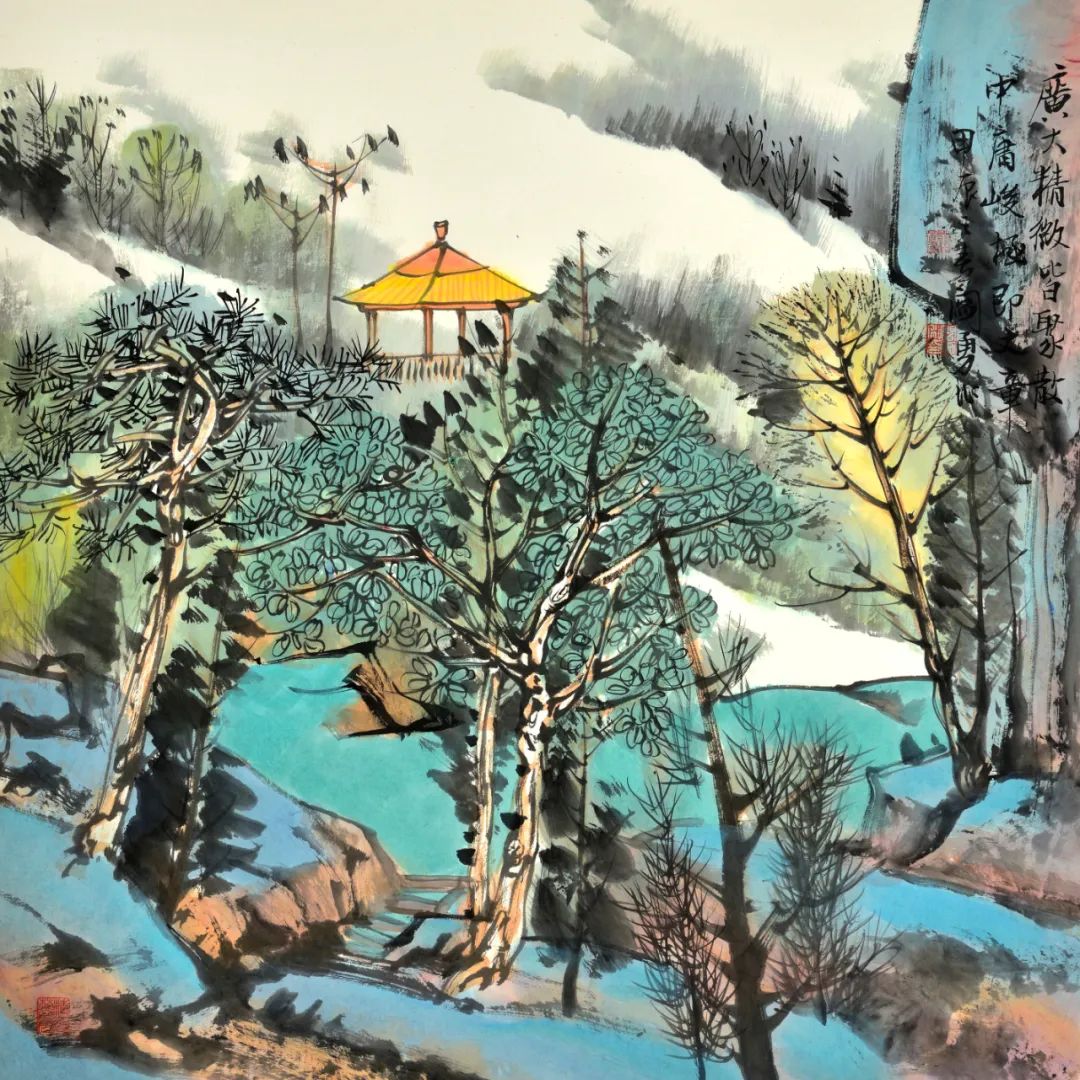

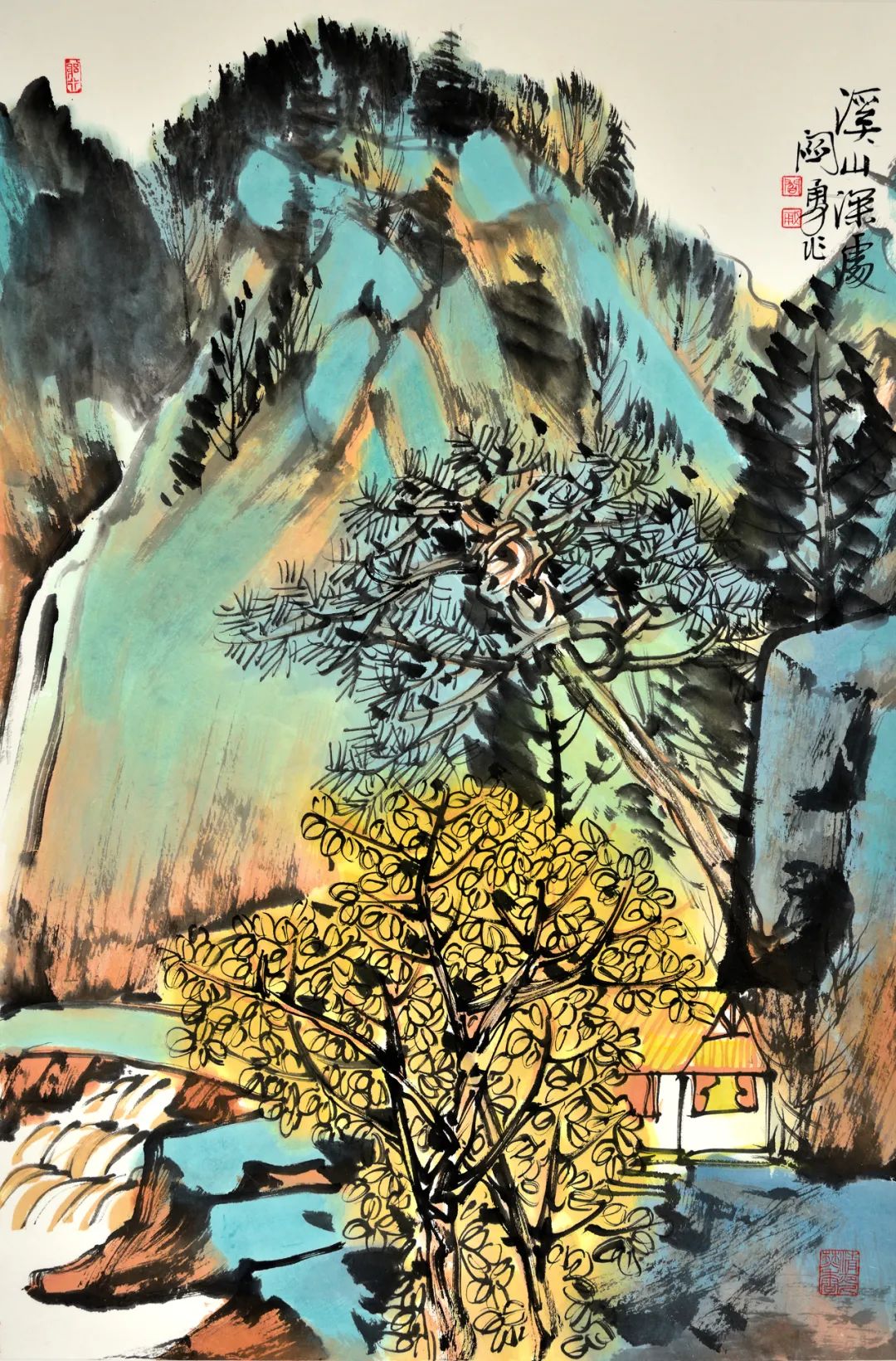

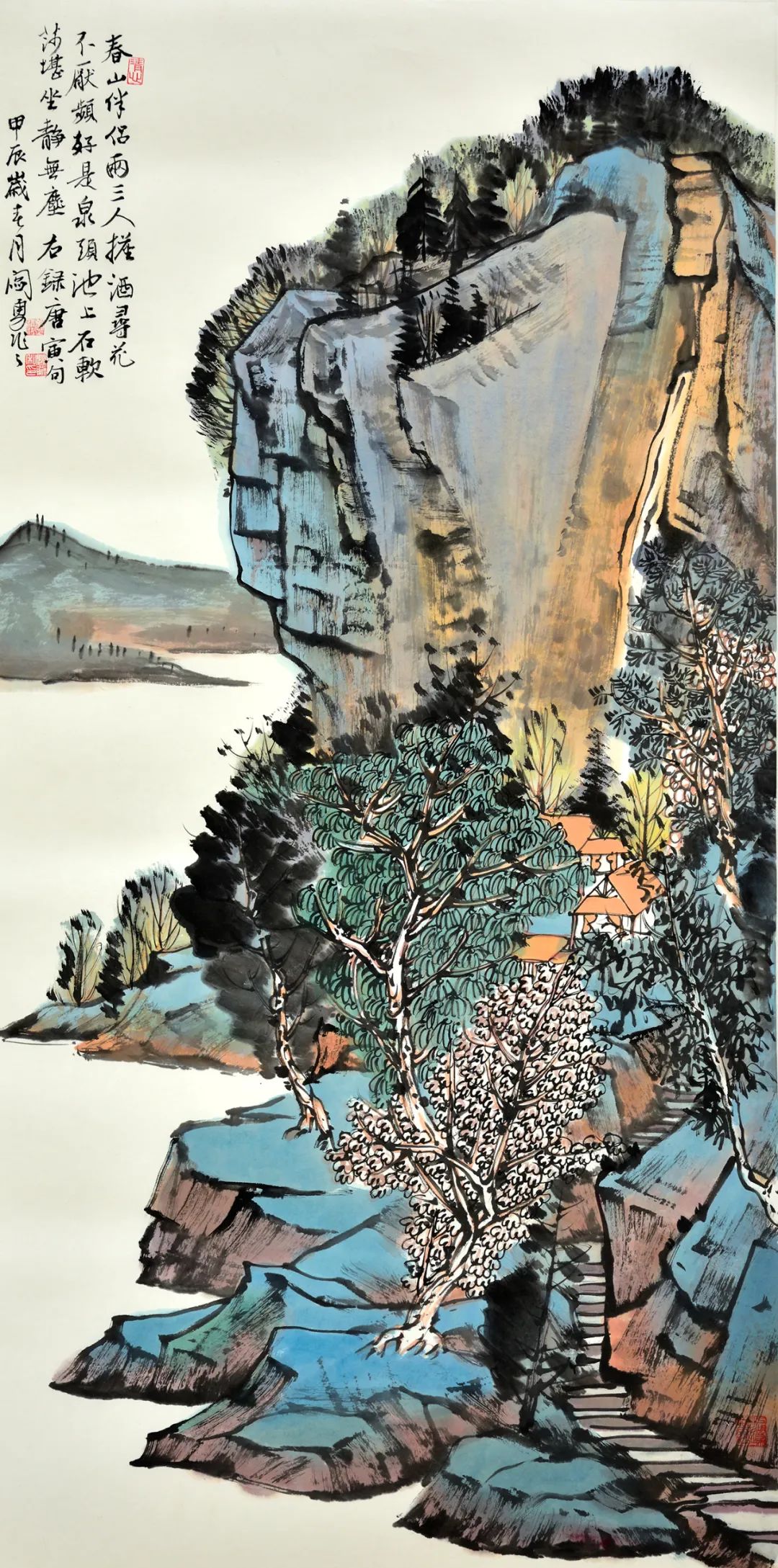

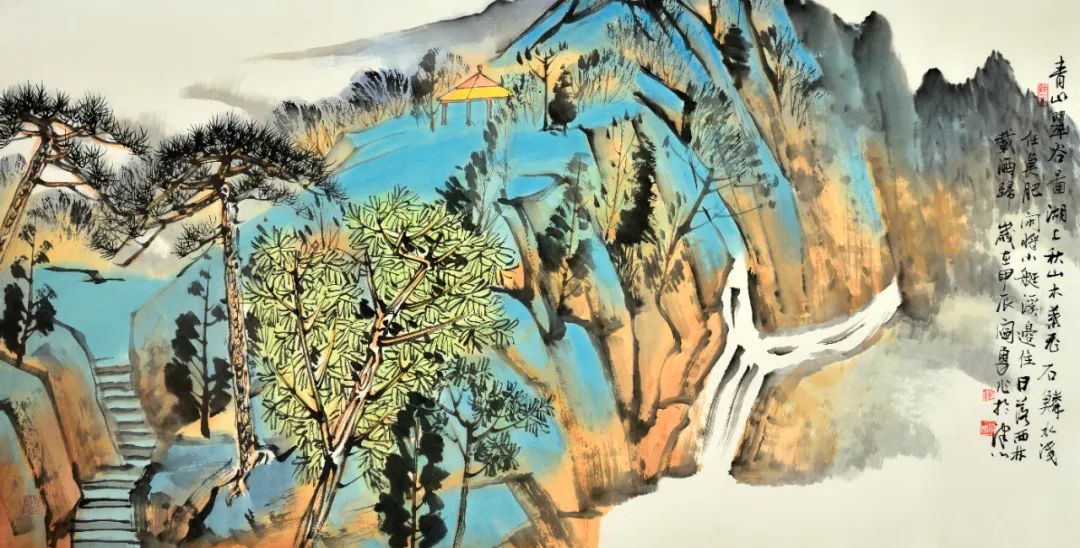

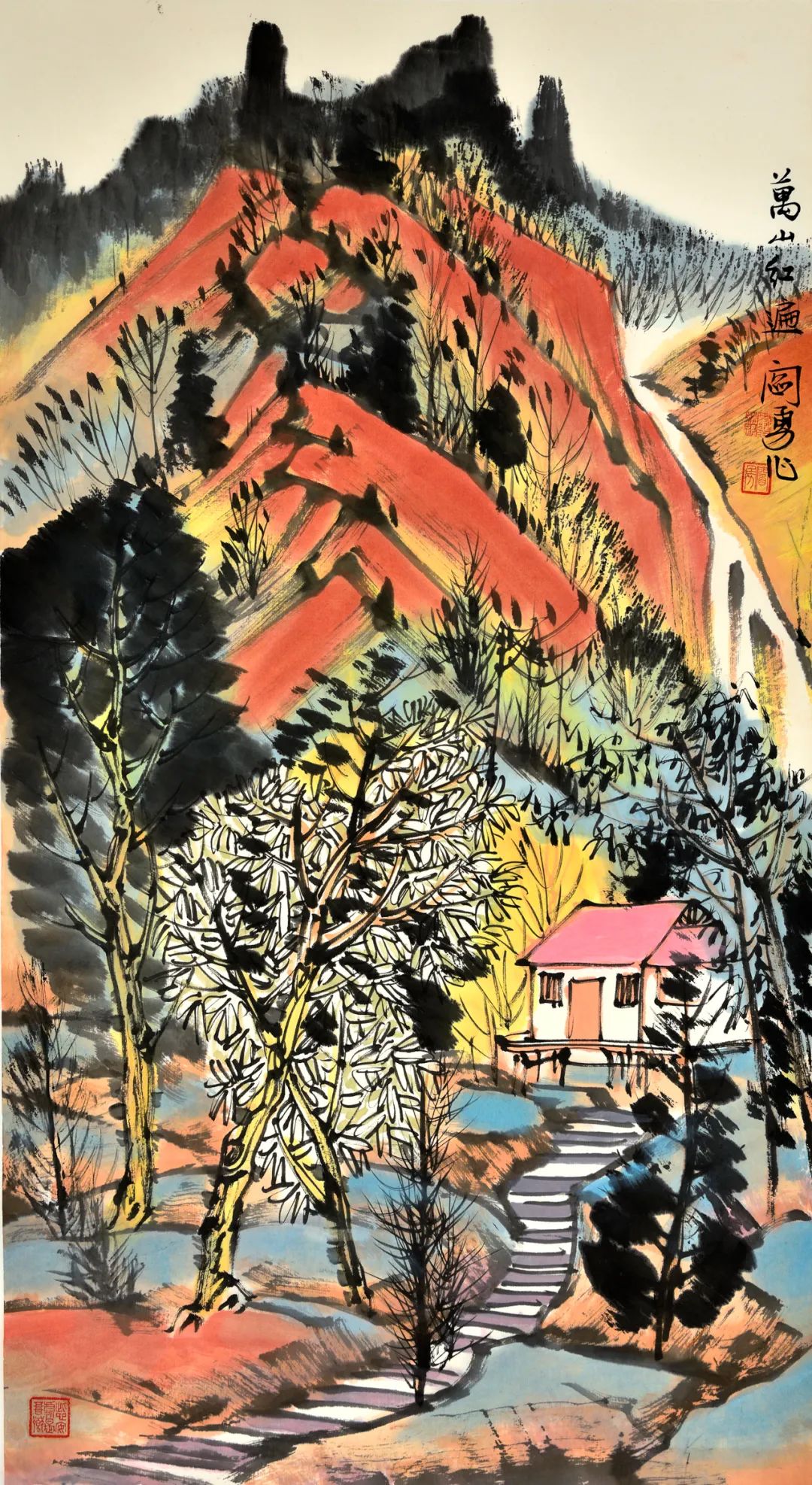

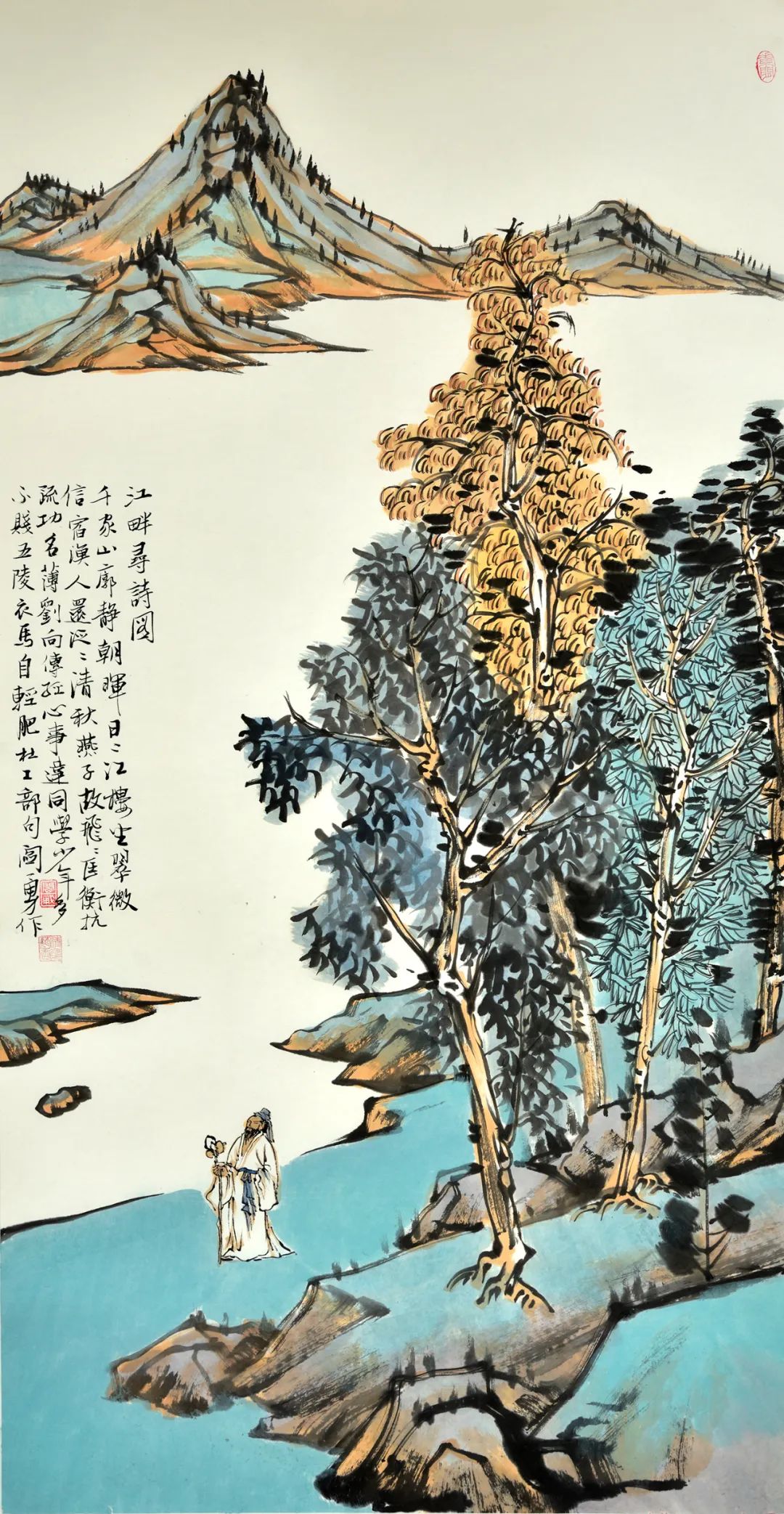

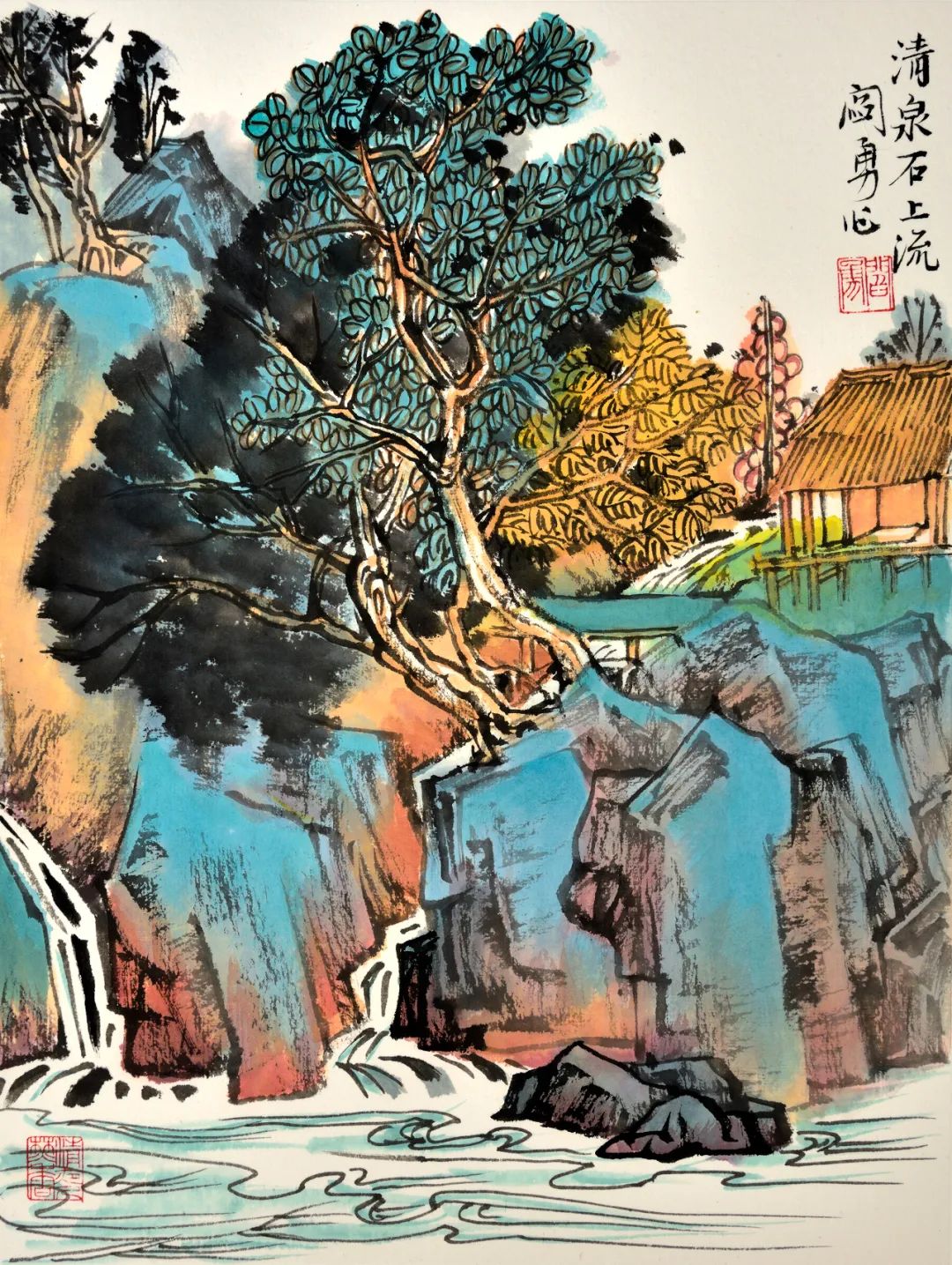

闫勇 天津美术学院副教授,天津市书画研究会山水画研究院院长,天津市十佳青年美术家,中央美术学院2013年度青年骨干教师访问学者,天津市美术家协会会员、天津市青年美术家协会会员,曾任天津理工大学副教授、艺术学院绘画艺术系主任,主要从事中国画教学、创作与理论研究,擅长山水画、花鸟画,作品入选第十二届全国美展、获天津市第二届花鸟画展银奖。1975年生于山东陵县,自少时喜好书画,师蒙孙玉华、田瑞先生,2000年毕业于南开大学东方艺术系,受业于范曾、杜滋龄、陈玉圃诸先生。2006年,作品入选2006年全国中国画作品展。2008年,作品《静契幽怀》获天津市第二届花鸟画展银奖。2013年,作品《锦羽和鸣》获天津市第八届青年美展铜奖,荣获“美育中国梦”第六届全国美育成果展一等奖、优秀指导老师奖。2014年,中国画作品《挂月浮翠》入选第十二届全国美展并获天津市第十二届美展铜奖,荣获天津市第四届“十佳青年美术家”称号。曾在天津、山东、广东、广西、北京等地举办个展联展,出版有作品集《观复集 闫勇 卷》、《中国当代名家 闫勇》、《诗画入境——闫勇中国画作品集》,在《国画家》等学术刊物发表专业论文数篇。

山水画设色法新探

天津美术学院 闫勇

任何时期的艺术作品脱离不了时代的审美特点,继承经典的优秀的东西,发展改革落后的东西,当下的山水画如何发展和突破,需要我们每位画家探索。山水画的设色随着时代的发展而不断变化之中,不管是浅绛山水还是青绿山水、泼墨泼彩,传统观念原则是“着色之法贵乎淡”,反对浓艳干炽,这跟我们追求单纯浅淡的人生态度相背离,黄宾虹说“色不碍墨,墨不碍色,处处虚灵,非关涂泽。

纵观山水画发展史,山水画自南北朝产生到隋唐完善,从而形成了以勾线填色为代表的青绿山水和以水墨渲染为代表的水墨山水。青绿山水自展子虔到唐李思训李昭道父子成就最高,后又有北宋王希孟《千里江山图》为后人推崇。

而水墨山水自王维肇始,后经五代北宋群峰林立大家辈出,期间最为重要的是水墨皴法的丰富与完善。南宋至元代,文人画的兴起和宣纸材料的使用,使得绘画技巧同时发生变革,能够表达色彩丰富绚丽的绢本作品逐渐被适合抒发与宣泄的纸本水墨作品所替代,元代以后青绿山水虽有钱选、明代文征明、仇英等继承衣钵,但依然式微。

通过仔细研究和对照,青绿山水画技法与其艺术形式十分完善,为什么被后来的文人画所取代,究其原因青绿较之水墨山水更注重细节和意境,同时强调色彩的搭配与运用,其富丽堂皇的风格更具庙堂之气,而文人画则注重文人的性情的抒发,不太讲究技法的与细节的刻画,而青绿山水不太强调皴法,在抒发情感与刻画厚度质感上略逊于水墨山水,因此青绿山水不太被文人推崇。元代王蒙总结经验,创出浅绛山水,互通有无色墨交融,融合二者所长,形成的过渡阶段艺术形式。民国时期大千居士对青绿山颇有研究,但终不及水墨山水的成就突出。任何时期的艺术作品脱离不了时代的审美特点,继承经典的优秀的东西,发展改革落后的东西,当下的山水画如何发展和突破,需要我们每位画家探索。

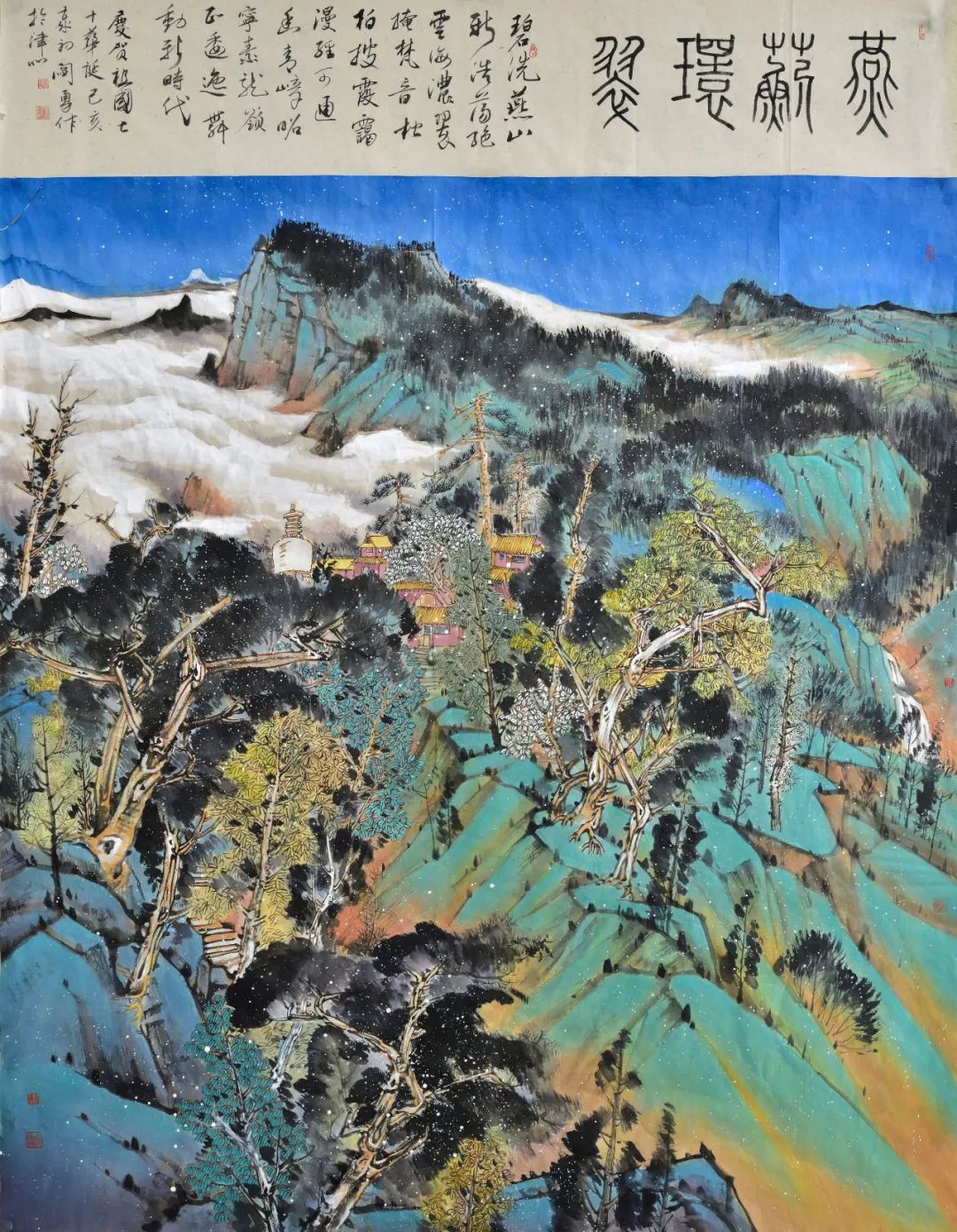

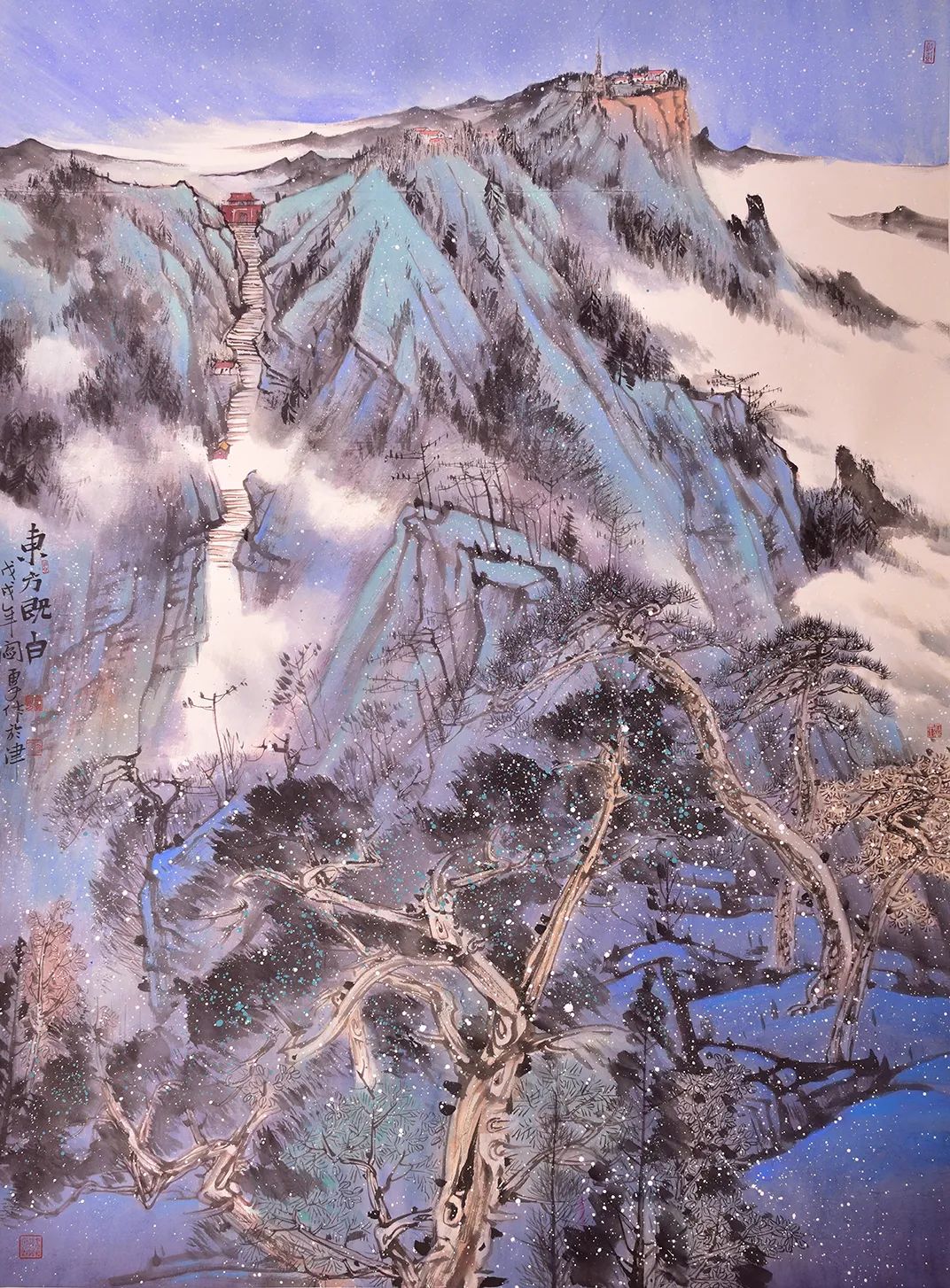

笔者结合自己二十多年的学习和研究,在山水画创作中做了一些探索和尝试:一来想把水墨山水和青绿山水结合起来,二来传统山水画和自己写生作品结合起来创作,在这些方面取得一些进展,但只是一个小小的开端。仍需继续努力,不改初心,方得始终。

回顾历史展望未来,色彩作为一种世界性的艺术语言,我们没有理由拒绝,相反我们应该好好研究和运用好这门艺术语言,绘画自古代称之为丹青,说明古代人对色彩高度重视,敦煌壁画大量的作品色彩鲜艳,展现了自汉代到宋代色彩和线条艺术的综合运用,为我们提供了研究色彩的宝库。

首先,本人基于对传统青绿山水的研究,强调水墨写意性与青绿山水融合,打破青绿山水的工笔勾线赋色的特点。中国山水画由于受到传统文化包括禅宗文化的影响,确立了抒发和写意的艺术观。所以中国画最大的特色是写意性,这种写意性强调艺术家的自我抒发的的特点,但是中国工笔青绿山水山水则更强调工,对于抒发性有所短缺,从李思训父子,到王希孟都是工笔山水,勾勒晕染。我在画山水画最强调的就是写意性,保持画面的书写性,从来不打草稿,直接勾勒,如果不上颜色,就是一幅水墨山水画。在色彩的运用上基本保持东方文化的基调,追求单纯、自然、沉着淡雅的色彩观,强调色不碍墨,色墨交融,强调谢赫六法的“随类赋彩”,就是要求画面色彩务必单纯,主张以物体的固有色彩为主调,红花、绿叶、白云、青山,基于人们对大自然最感性的认识而已。

山水画设色的分类可以根据色彩的厚重程度分为浅绛山水、小青绿山水、大青绿山水和泼墨泼彩的没骨山水画,浅绛山水是在墨笔山水的基础上略施藤黄、赭石、花青等浅色,多以覆盖性不强的水色衬托出水墨的浓淡韵味。虽然着色不多但意境高雅,色墨交融互补互利,有超凡脱尘的意蕴。小青绿山水是在墨笔浅绛的基础上再增加赭石、三青、三绿、朱砂等有覆盖性的石色入画,既能达到色彩丰富自然,又不能伤害墨韵为宗旨,同时也要做到色不碍墨,墨不碍色,色墨相彰的效果。

其次,在学习山水画的过程中吸收古人的优秀经验同时也要吸收当代人的好的想法。清代王石谷总结设色“凡设青绿,体要严重,气要轻清,得力全在渲晕,余于青绿法,静悟三十年,始尽其妙……”王石谷总结设色的主要意思是设色一定要注意意境高雅,气质脱俗,他老人家实践三十年才领悟,说明设色高雅气质脱俗是真难啊!

大青绿山水勾多皴少,主要在于设色,通常传统青绿山水设色是用矿物质颜料石青、石绿作为主要色彩的基调,是一种根据随类赋彩的原理处理色彩的方法,大青绿山水的特点是色彩艳丽浓厚,小青绿则色彩润泽清透,浅绛山水基本上以水墨为主,在水墨勾勒、皴染的基础上敷以赭石为主色的淡彩山水画。本人基于传统山水的基础上打破传统的分类方法。重点突出写意性和青绿山水色彩的色彩浑厚润泽的感觉,色彩不影响水墨效果,皴出山石的起伏转折,在山根处略以淡墨赭石混染,大量的运用平铺大石青色块,再分出凹凸明暗,涂石青和石绿时候,要加入白粉,防止颜色太艳容易画俗气,暗部着色可加入胭脂色,让颜色沉稳一些。

设色的水平决定了作品的成败,除了基本的设色跟小青绿山水同样以外,在篇幅和细腻程度和设色的厚度上都有所增加,我在学习和创作中总结了前人的经验,吸收了石涛、文征明、仇英、张大千他们的设色技巧和方法。现代何海霞、陆俨少、祁恩进、方骏等有独特面貌的画家,研究他们设色方法可以帮助我解决创作道路上的问题。总体来说,设色必须按照一定的程序进行,例如必须先上透明度强覆盖性弱的颜色,如何再上透明度一般的颜色如二青头绿,最后上覆盖性强的石色如三绿、三青、朱砂等。

平时我们看到的泼墨泼彩山水也可称之为没骨山水画,作画纯以色彩作画而不用墨线勾勒的意思,但绝对不能以为就是不讲究笔法,只以色代墨,相反其用笔的道理和用水墨画的道理是一样的,只是在创作的过程中强调一定的抽象意味和偶然性,这一点对于激发艺术灵感有很大的作用,张大千晚年变法,以泼墨泼彩大胆落墨,而在此基础上再耐心收拾,完成了他最后的辉煌,如果没有他的晚年泼墨泼彩山水创作,张大千作品一直都是再继承传统,没有突破传统,恰恰是最后的突破成就了张大千。

山水画的设色随着时代的发展而不断变化之中,不管是浅绛山水还是青绿山水、泼墨泼彩,传统观念原则是“着色之法贵乎淡”,反对浓艳干炽,这跟我们追求单纯浅淡的人生态度相背离,黄宾虹说“色不碍墨,墨不碍色,处处虚灵,非关涂泽。

再次,西方色彩观念对我画青绿山水也有影响,比方说补色的关系,西方人的色彩关系的科学性,给传统的青绿山水画提供了广阔的思路。现代人受西方艺术的影响,在山水画创作中对色彩运用和色彩搭配上越来越丰富多,山水画未来的发展和趋势必将受到艺术规律和自然规律的影响,基于山水画重写意的艺术观,在色彩处理方面仍然有很大的空间,信息社会为我们提供更为广阔的资源,古今中外的作品一览无遗,随时随地都可以欣赏,这一点就算在古代的皇帝那里也做不到,多元的文化为艺术家提供了更为广阔的空间,艺术家对色彩的处理有极大的灵活性和随意性,画家可以根据自己的色彩需要进行选择和判断,巧妙的运用色彩知识,在色调、色相、色彩冷暖和色彩构成等方面进行艺术处理,最后创作出更好的作品。最后,如何在对传统绘画的基础上对真山真水进行写生和创作。古人讲究“外师造化,中得心源”。这个外师造化,就是从自然中的真山真水中来,有些人学习临摹古人还可以,到了自己面对自然就无从下手,自然山水,你不可能画和真实一模一样,写生是一个面对自然,总结和提炼的最好的过程,本人在带学生实习或者外出写生,积累大量的经验。但是光写生稿子有时候是一张不错的作品,但大部分还是习作,你要把写生的东西进行升华,成为你心中的理想作品。因为自然山水不可能是青绿颜色,我把写生的大量的稿子进行比较加工,有时候一个大方画几十张小稿子,最后在形成心中大稿子,达到画面和谐。创作是一个复杂过程,不是一蹴而就的,必须有了想法,然后围绕这个想法,搜集资料,外出写生,勾画稿子,最后完成作品。

综上所述,是本人对青绿山水画在当下问题上进行的探索和研究,青绿山水相对于水墨山水,在美术史上相对来说是比较不被重视的,虽然也出现了不少大家,本人基于对青绿山水的偏好,在二十年的学习中积累了一些不成熟的经验,希望能够给和我一样在探索中的画者有所启示。

北京墨真书画院于2013年在北京成立,2020年在天津成立分院,是一家专注于学术研究,组织开展大型书画展览、全国采风、公益事业以及国际交流活动的企业。

举报

精华热点

精华热点