精华热点

精华热点

参加开幕式的部分嘉宾合影

7月23日,由广东现代社会发展研究院主办,契山堂、广州飞玚艺术、正雅文化协办的“神清骨冷——陈伟明水墨画展”在北京时间博物馆正式开幕。本次展览由文化和旅游部民族民间文艺发展中心副研究员林夏瀚策展,精选艺术家陈伟明近年来创作的40幅水墨作品,系统呈现其在传统笔墨语言与当代艺术表达之间的探索路径。展览开幕当天,美术界众多重量级嘉宾到场出席,共同见证这一岭南水墨在京的重要亮相。

参加开幕式的部分嘉宾合影

展览期间,出席的嘉宾有:民族文化宫党委书记、主任任毅,民建中央画院常务副院长、福建省美术家协会副主席陈春勇,北京画院原副院长、中国工笔画学会副会长莫晓松,中央美术学院教授吴雪杉,首都师范大学美术学院教授、博士生导师张鹏,中国美术馆研究馆员魏祥奇,中国国家画院画家孙震生,北京画院艺术委员会委员、花鸟画创作室主任李雪松,北京画院画家郑雅风,《美术》杂志社学术交流部主任杨灿伟,中央美术学院副教授黄洋,广州美术学院研究生院副院长陈婧莎,北京师范大学副教授季海洋,国家博物馆副研究馆员吴爽,中央美术学院教师李文峰,中央美术学院教师侯鑫,中国国家画院老师陈都,上海出版印刷高等专科学校讲师于蒙群,中国国家画院美术师萌芳,清华大学博士后徐龙,文化和旅游部民族民间文艺发展中心副研究员林夏瀚等美术界同仁。

座谈会现场

展览期间,为进一步探讨陈伟明水墨艺术的价值,主办方于7月26日下午组织召开了专家座谈会。座谈会由策展人林夏瀚主持,十余位美术界学者围绕创作语言、地域影响与当代价值展开研讨,以下为专家发言摘要(按发言顺序):

张鹏(首都师范大学教授、博士生导师):陈伟明的作品在“神清骨冷”的基调下暗藏人间生机。其山水画兼具传统笔墨功力与写生灵动感,南北风格融汇形成新传统。他善于在平面构成中融合色彩与肌理,将花鸟、人物造型的精微与意境的宏大和谐统一。点景人物与动物(如僧人、猫、鹅)为画面注入生趣,题跋或长或短,皆显真性情。他以个体视角记录现实,为当代写意精神的探索提供鲜活案例。

吴雪杉(中央美术学院教授):陈伟明艺术的辨识度在于“俏皮感”——将抽象水墨与传统造型结合,形成个人化表达,其画中人物、动物的表情充满个性,是艺术家本真的流露。其近年创作突破早期写实框架,引入抽象语言增强当代性。部分画作视角独特,构建出诗性空间。这种从山水向花鸟的跨界探索,展现水墨语言的开放性。

展览现场

魏祥奇(中国美术馆研究馆员):陈伟明的创作深植岭南写生传统,但刻意突破地域标签。作品《田火》以烧荒烟雾营造超现实意境,墨色层次呼应岭南实际气候与特定时节氛围,却嫁接北方山岩的刚健肌理,形成独特视觉张力。他不满足于复刻传统山水样式,而是融合写生观察与笔墨经验,让画面兼具写实的生活质感与写意的空灵。这种对古典图式的重组,实为当代生活体验与传统笔墨的碰撞,折射出人文情感的现代转化,是“后岭南”精神的生动实践。

杨灿伟(《美术》杂志社学术交流部主任):陈伟明展现“多变面貌”与“灵动笔触”的双重特质。他山水、花鸟皆能驾驭,其写生不拘泥形似,以松动用笔提炼意境,避免国画常见的程式化弊病。作为潮汕艺术家,他不被宏大主题束缚,专注生活本真,这与广东美术界重艺术性、轻教条的特质一脉相承。建议强化个性语言,融入北方拙朴之气以增厚度。

展览现场

黄洋(中央美术学院副教授):陈伟明作品中的“革新基因”承袭自岭南画派。他将北方山川的朴茂之气消化为水墨张力,画面敞亮亲民。如《自动转经台》以传统笔墨表现当代机械,赋予国画轻松叙事性,其技法根源实为对自然的敏锐观察。

陈婧莎(广州美术学院研究生院副院长):从美术史视角看,陈伟明创作延续岭南画派“即兴写生”的血脉。在强调预设图式的当代语境中,陈伟明坚持现场挥毫的鲜活感,与关山月西北写生册的轻松笔意一脉相承。画中俏皮元素(如青蛙、螃蟹)是对“后岭南”突破性的回应,展现个人化突破。

展览现场

季海洋(北京师范大学副教授):陈伟明的价值在于“活”的笔墨修养。其经营画面如高手弈棋,笔痕虚实相生(如干笔勾石、淡墨晕染),在节制中见品位。不同于当下程式化创作,他以真诚感受对抗“死气”,将生活体验转化为具有呼吸感的视觉语言,为水墨注入生命力。如画中背手观景者、潜水者等形象,将人的状态与山水意境交融,既见笔墨功力,更显生活真情,印证了“笔墨即修养”的艺术真谛。

吴爽(国家博物馆副研究馆员):陈伟明的作品是其生活态度的写照:笔墨潇洒轻松,如潮汕人的热情直率。他延续岭南画派的革新精神,但不止于写生,更以俯视、仰视等视角构建心境的视觉表达,让作品在灵动之外,深入挖掘生活的厚重,形成兼具个人辨识度与思想深度的风格。

展览现场

李文峰(中央美术学院教师):作为多年好友,陈伟明的作品如他本人般“双面”:表面大大咧咧,实则细节讲究。他早年接触传统技法,又不甘受图式束缚,作品中既有明清绘画的神韵,又有当代生活的印记。这种真实与矛盾恰恰是其可爱之处——不刻意迎合,以“高格调”的内心与“接地气”的表达形成独特张力,让艺术在真诚中自然生长。他的画作可以说是画如其人,真实鲜活,拒绝虚伪的宏大叙事,以可爱生趣触动观者。

侯鑫(中央美术学院教师):陈伟明的创作以“感性”为核心,画面中茅台瓶、自动转经台等日常元素,皆源于对生活的敏锐捕捉。他不刻意追求风格的统一性,而是让旺盛的生命力与创作欲自然流露。这种“从心而现”的创作观,恰恰契合艺术本质:当人真诚面对生活,风格便会在笔墨中自然沉淀。其作品证明,好的艺术无需条条框框,只需以敏感与热情回应世界。

展览现场

陈都(中国国家画院老师、博士):陈伟明的创新颇具启示,他借鉴瓷瓶釉色的质感融入水墨,践行“学古不泥古”的理念。中国画的突破不必局限于单一传统,跨媒介学习(如民间陶瓷、油画构成)可丰富表达。建议其拓展题材,让这种釉色笔墨的探索在更广阔的主题中延伸,从个人意趣走向更宏大的人文关怀,让传统笔墨与当代材料碰撞出更多可能。

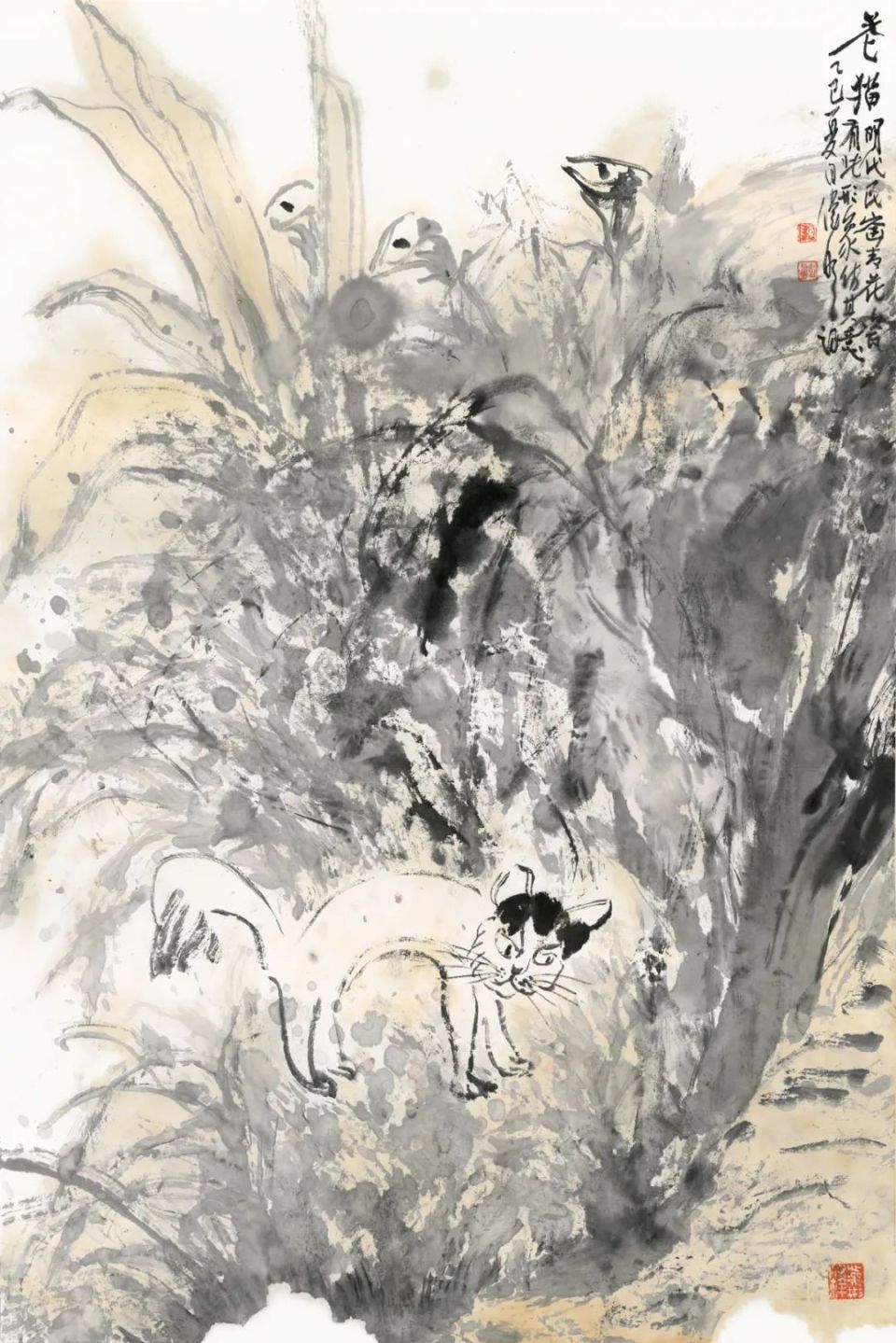

于蒙群(上海出版印刷高等专科学校讲师,博士):陈伟明作品的“水渍”痕迹独具特色,或因广东回南天的自然浸润,让画面有了呼吸感与生长性,仿佛作品随时间持续“演化”。其《老猫》从明代民窑青花瓷汲取灵感,实现民间图像向水墨的转译,趣味盎然。更难得的是他让山水与人产生真实互动——潜水者、烧田者不再是点缀,而是当代人在自然中疗愈的写照,赋予山水新的人文内涵。

部分嘉宾合影

萌芳(中国国家画院美术师,博士):陈伟明的作品突破“中西古今”的界限,以色块与笔墨构建虚实相生的画面,人物、动物的灵动与山水的苍茫形成奇妙共鸣,兼具民间艺术的生猛与当代表现主义的张力。好的艺术应摒弃条条框框,建议其可进一步融合当代艺术的构成理念,让民间元素与野兽派的色彩逻辑碰撞,让笔墨在更广阔的视野中焕发活力。

徐龙(清华大学博士后):陈伟明作为师长与“亲人”,其创作既承岭南画派写生传统,又融北方笔墨的厚重,形成南北兼容的风格。他脱离固化教学体系,以“特立独行”的勇气关注个体生命——如《虎头要塞门口》中两棵树与两个人的对视,尽显对生命的细腻关怀。这种文人画家的底色,让他的笔墨在洒脱中藏着对生活的深情。

展览现场

陈伟明(艺术家):感谢各位同仁的真知灼见。感谢北京友人支持,让岭南水墨在此发声。此次展览是近年探索的小结,笔墨之路仍需深耕。未来将继续在传统与当代、南北风格的融合中寻找自我,让作品更贴近生活本真。艺术如生活,真诚便好。

展览将持续至8月10日,欢迎各界人士前往参观,领略这位艺术家笔下“神清骨冷”意境中所蕴含的生机与温度。

座谈会现场

部分嘉宾合影

部分展览作品欣赏

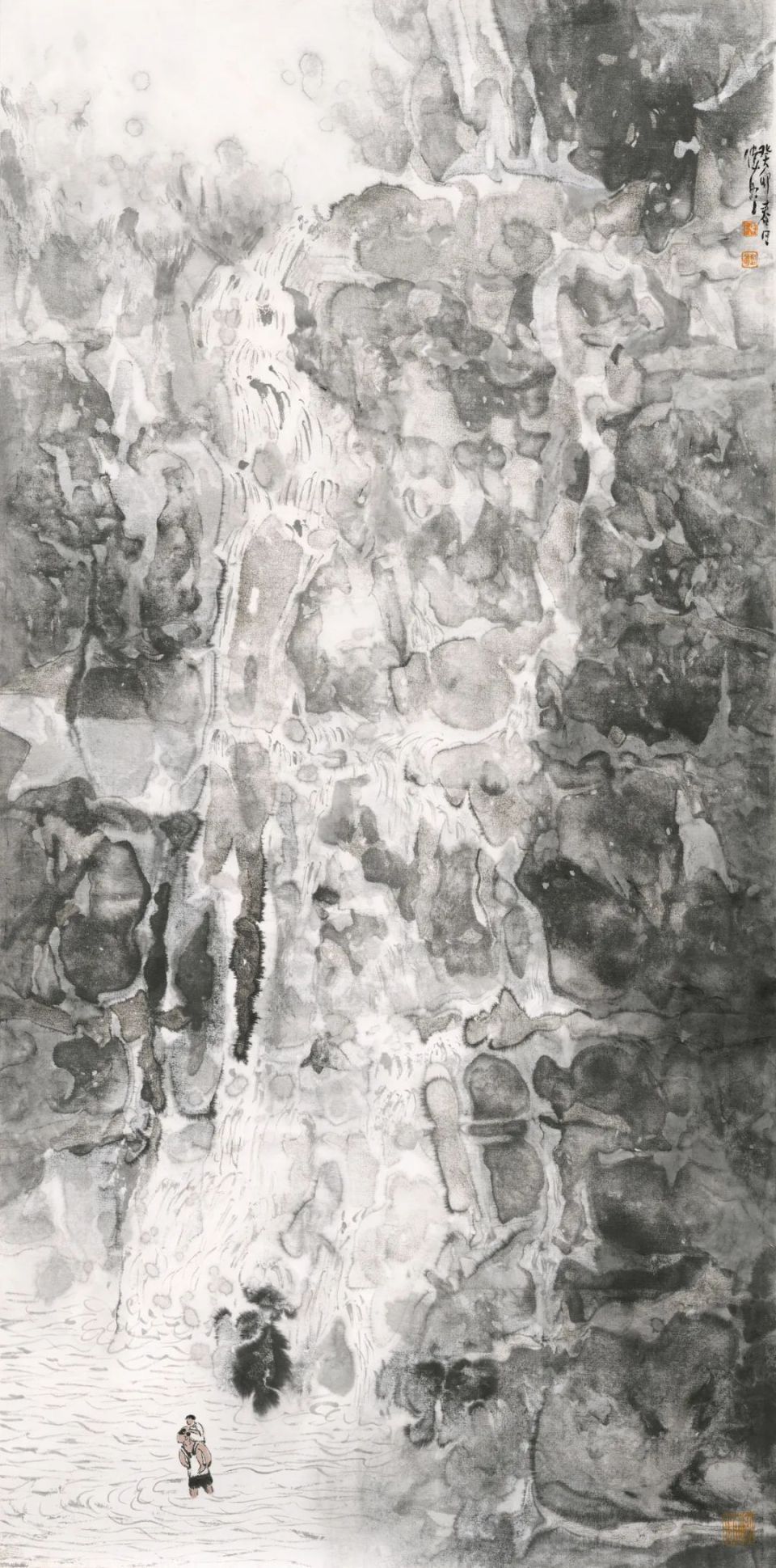

黑龙潭 99cm×49cm 纸本设色 2023

老虎滩 99cm×49cm 纸本设色 2023

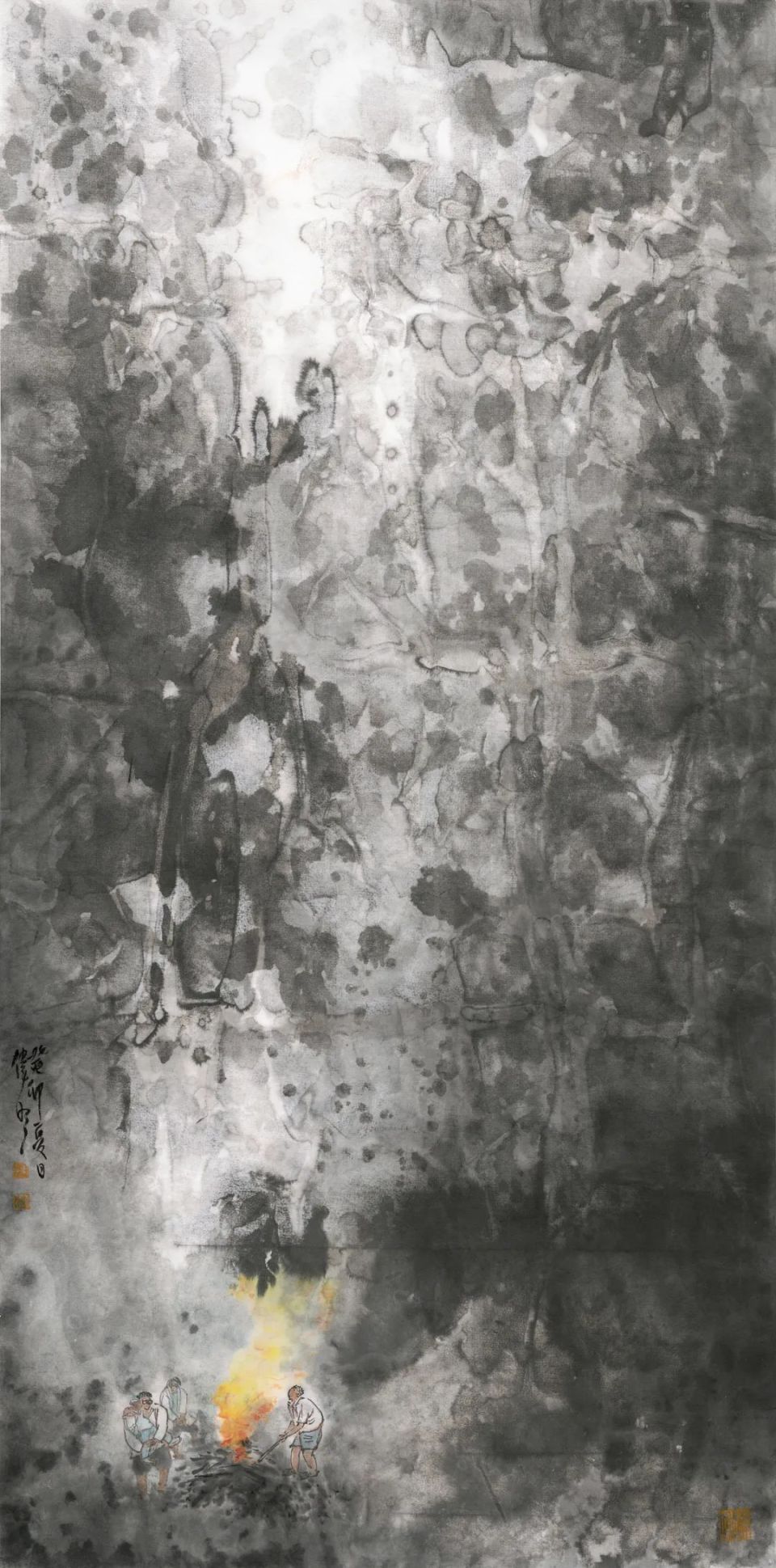

田火 99cm×49cm 纸本设色 2023

深澳 99cm×49cm 纸本设色 2023

大漠换新天 28×40cm 纸本水墨 2023

大漠换新天 28×40cm 纸本水墨 2023

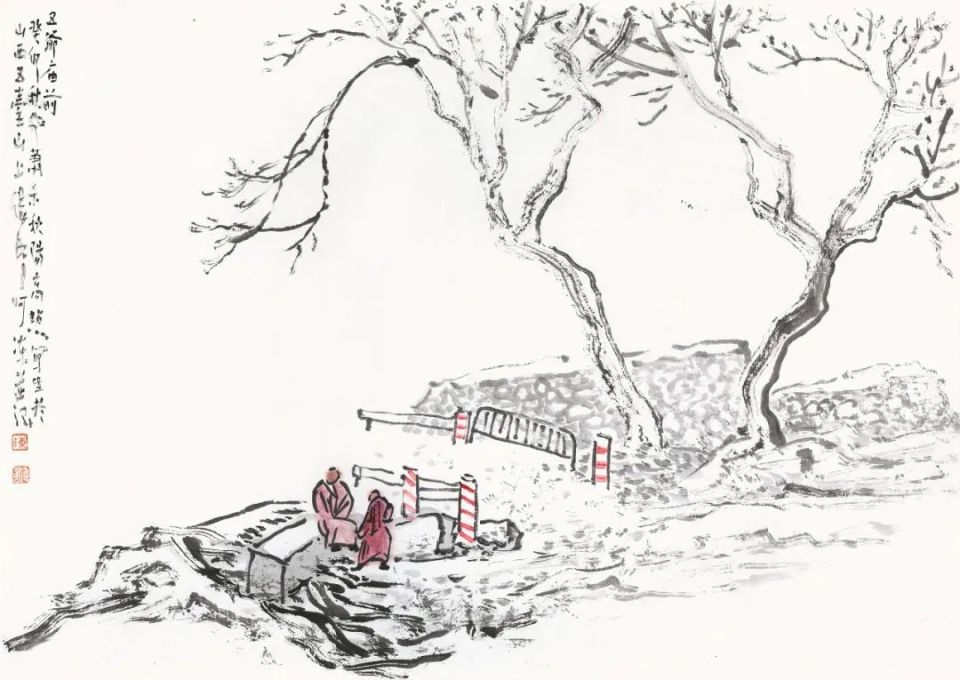

五爷庙前 28cm×40cm 纸本水墨 2023

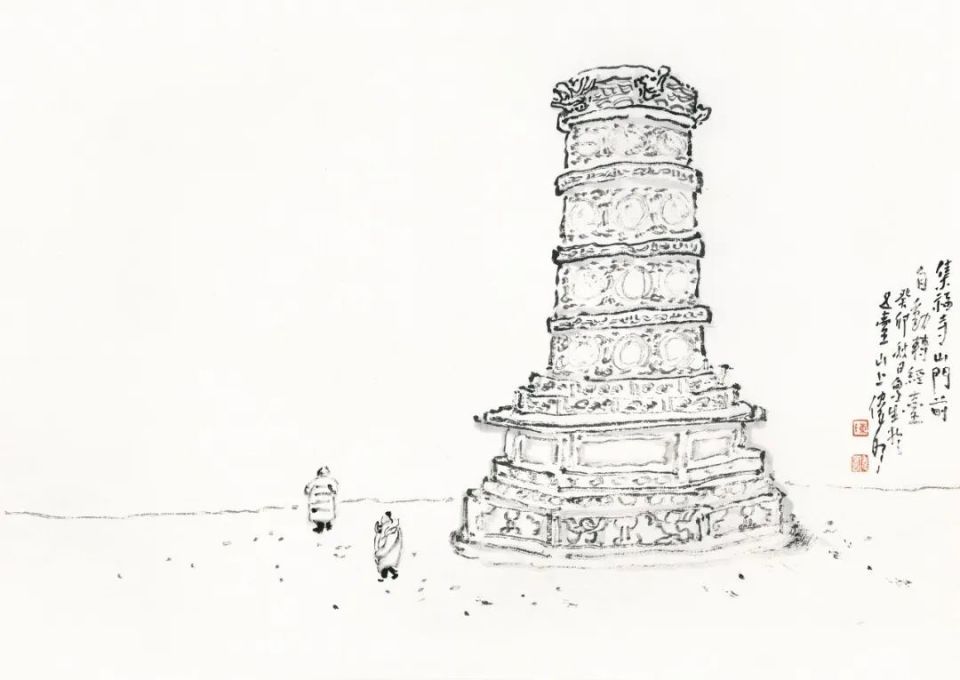

重修山门 28cm×40cm 纸本水墨 2023

自动转经台 28cm×40cm 纸本水墨 2023

二分关 28cm×40cm 纸本设色 2023

虎头要塞门口 28cm×40cm 纸本水墨 2023

不慕高楼暖 69cm×46cm 纸本设色 2025

老猫 69cm×46cm 纸本设色 2025

西江溶日 69cm×46cm 纸本设色 2025

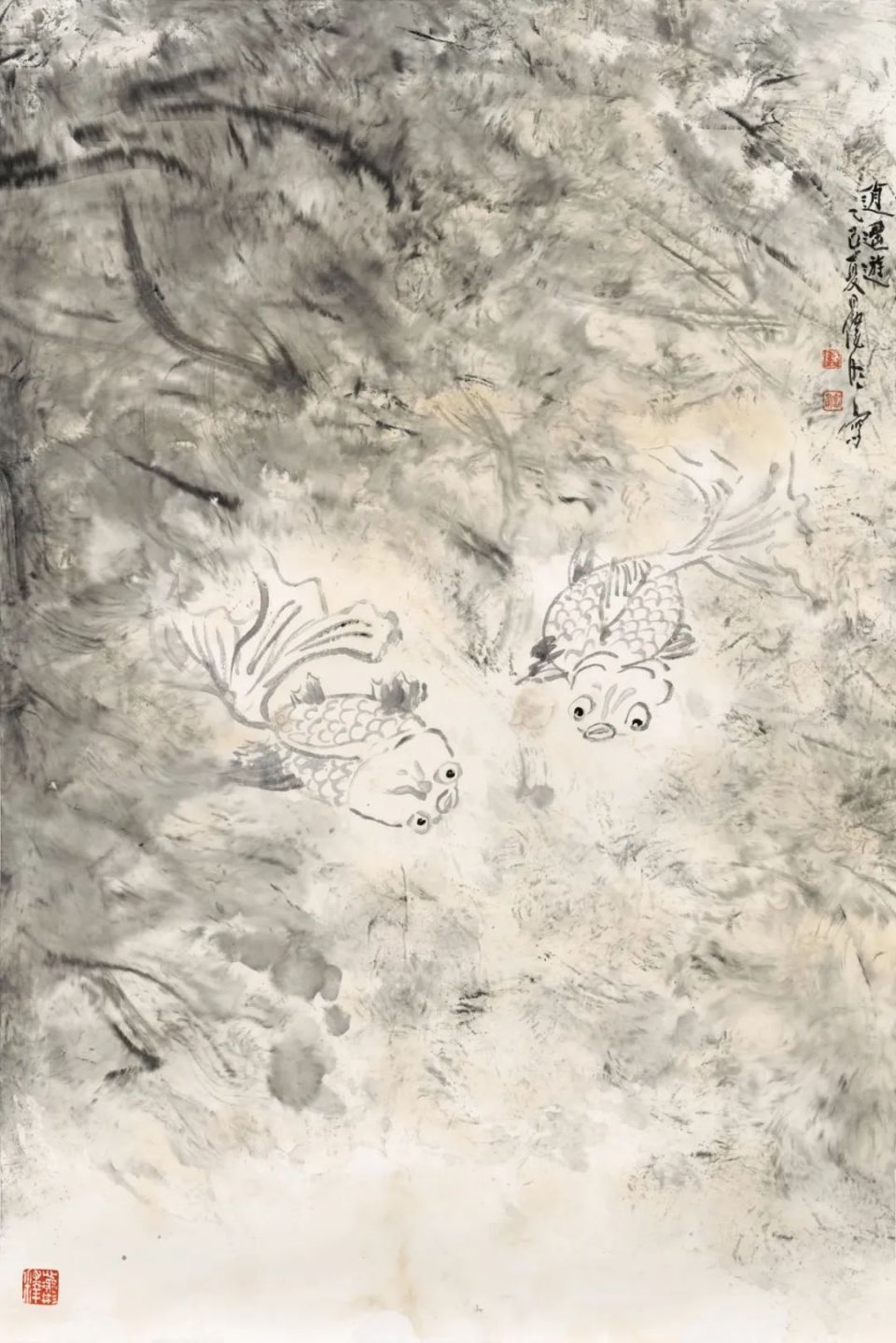

逍遥游 69cm×46cm 纸本设色 2025

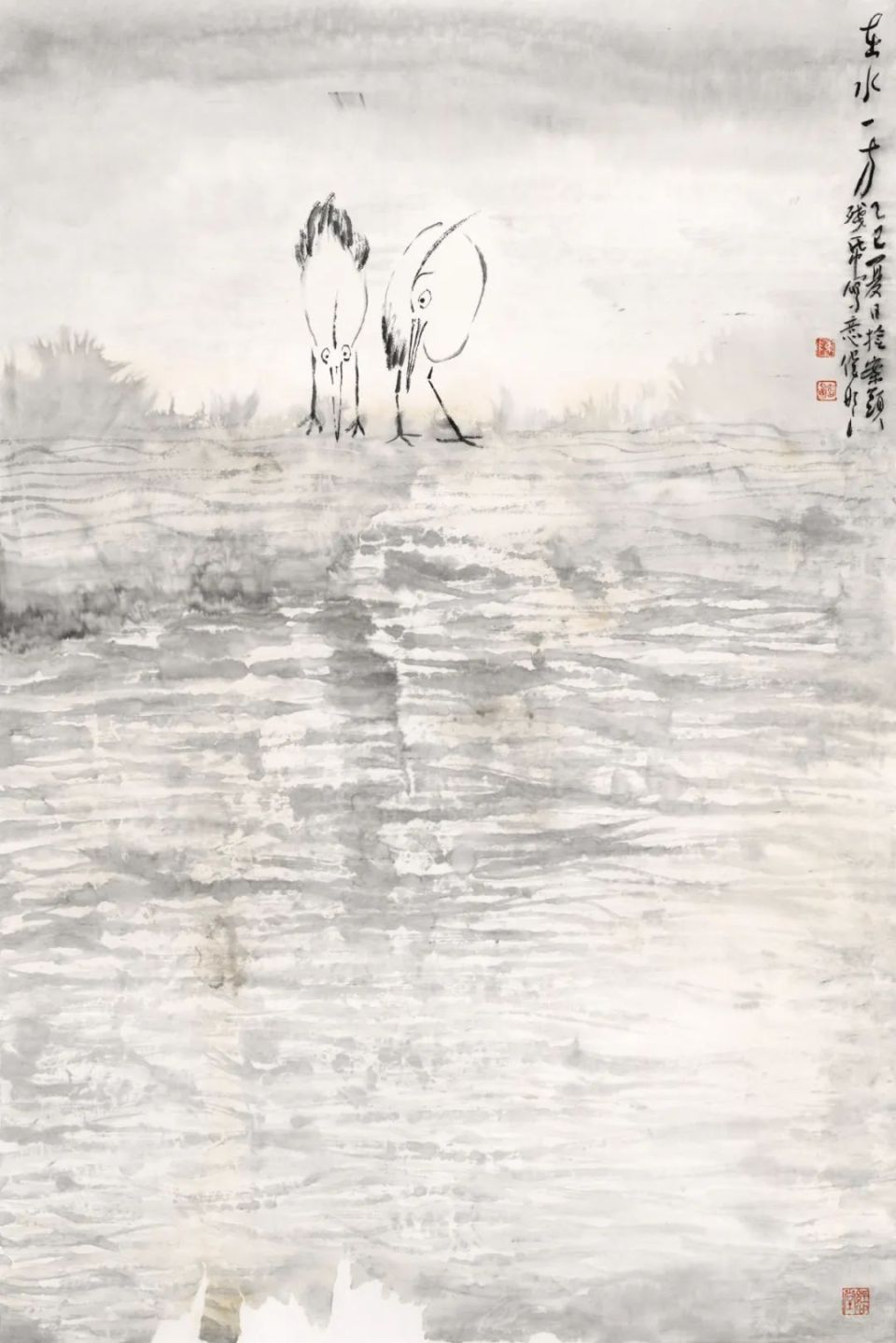

在水一方 69cm×46cm 纸本设色 2025

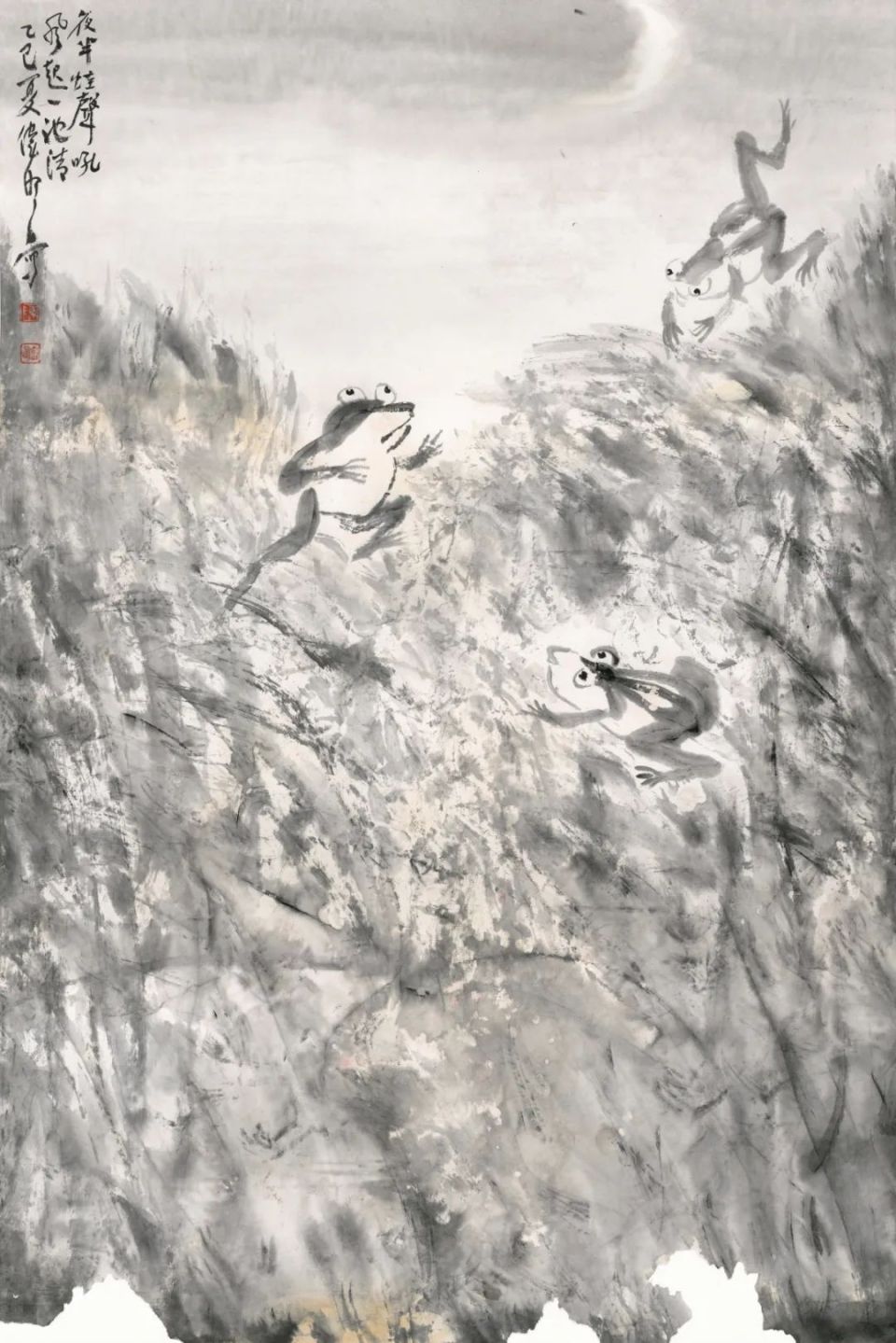

夜半蛙声吼 69cm×46cm 纸本设色 2025

陈伟明,广东普宁人,1999年毕业于广州美术学院附中,2003年毕业于广州美术学院中国画系、获学士学位,2009年毕业于广州美术学院中国画系、获硕士学位,2018-2019年度中央美术学院访问学者。现为广州美术学院中国画学院副教授、硕士研究生导师,中国美术家协会会员,广东省中国画学会理事。

策 展 人:林夏瀚

展览时间:2025年7月23日-8月10日

展览地点:北京市东城区鼓楼东大街298号(北京时间博物馆)

主办单位:广东现代社会发展研究院

协办单位:契山堂、广州飞玚艺术、正雅文化