精华热点

精华热点

热烈祝贺阳光国际文学周刊发刊第515期

父 亲

早上赖在床上回想昨晚的梦,我给二哥发微信:“爸走了几年了,忌日是不是快到了?” 二哥笑骂我健忘,说每年都提醒我,让我约好时间回家。其实把自己定义为不孝之子也不算过分,总以各种理由不回家,只有在累极了或觉得生活喘不过气时,才想起回去。与亲人的相聚,一直是我医治心灵的良药。如今生活越来越好,日子越来越顺,我却只能对着父亲的照片发呆,他依旧那样微笑着看我,仿佛早已看透我的人生。

知女莫若父,我与父亲的照片对视:“老头,好日子来了,你却走了。你要是活到现在,有什么心愿、什么要求,统统说出来,我都能满足。可你,又曾对我们提过什么要求呢?”

多年前在父亲的灵前,我哭得死去活来,那时感觉失去的不是一个人,而是整片天。生活的不如意让我尝尽辛苦与无奈,如今回想,最初或许是为父亲而哭,但哭着哭着就成了哭自己。所有委屈、不如意,所有无法言说或不愿言说的伤痛,都在那些天里得以释放。所以说,女人偶尔哭一哭,也并非坏事。

如今每逢见到别人的父亲,我总会自然地想起他、对比他。在我心里,他不吸烟、不喝酒,会打牌却从不赌钱。他年轻时长得很帅,几乎样样都行,是我的骄傲。而父亲的帅气一直让我引以为豪:我的一位女同学看过父亲的照片后,非要拿走一张。五六十年代的他,面容清秀,一身中山装,脖子上的围巾更添了几分书生气。这位父母离异的女同学曾告诉我,她在母亲那边说父亲是伯伯,在父亲那边又说父亲是舅舅。我们曾为此笑个不停。

小时候家里孩子多,母亲一个人挣工分,家里是出了名的缺粮户,吃饭成了头等大事。父亲每顿饭省下的白面馍,是我们最大的安慰。每到周日夜晚,在昏暗的灯光下,全家聚在一起,母亲拿出父亲一周省下的白面馍分给我们。因为放了一个星期,有些馍已经裂开大口,我们流着口水、咽着唾沫,最小的妹妹伸着小手,像个小饿死鬼似的狼吞虎咽。父亲始终微笑着,有时还会给每人一把花生或一个苹果。如今每次在超市看到黄香蕉苹果,我都会想起小时候:为了贴补家用,父亲曾在邮局的小院里种葡萄,冬日梅豆煮在锅里的香甜味,也曾让我们馋了很久。

童年生活里,有几件事让我很有优越感:一是父亲给我们订的图书。在那个年代,我的童话书让我多次成为 “公主” 或 “孩子王”。想借书的小伙伴必须对我 “俯首称臣”,听我讲故事、给我分好吃的,甚至帮我干活。在花花绿绿的图书面前,没有一个孩子不低头。无论哪个年代,孩子对新事物的渴望总是如此迫切。二是父亲的自行车。他在邮局工作时发了一辆绿色自行车,大哥二哥偷偷学会骑车后,我常站在车前比身高,想着等头超过车把就能学骑车了。后来在伙伴们的帮助下,我偷偷推车练习,却因车速太快摔得人仰马翻,眼角乌青一大块。父亲发现后,答应亲自教我。学会骑车后,我在小伙伴的羡慕目光中出尽了风头,黄昏的田野上,我常骑车带着她们来回穿梭。父亲还曾给我们买过一个篮球,在那个几乎没有玩具的年代,一群孩子为了一个球跑来跑去,没有规则,只有童真的笑容和一脸泥土。

后来我们上学、长大,父亲因身体原因选择内退。我至今仍觉得他的体弱与奶奶有关。过去的人不讲优生优育,奶奶体弱多病,他遗传了奶奶的体质,一生住院无数次。久病成医,他不用去医院就能知道常规药的用途,我们小病小痛,他都知道如何医治。内退在家,他也不肯闲着:在院里种青菜、养鸡,每天早晚散步,回来还给鸡 “做饭”。父亲最后十多年的生活里,几乎从未放弃早晚锻炼。他的病反复过多次,高血压、脑血栓,每次病后都无法走路,但他总能挺过来,顽强地学习走路。他每天的锻炼路线很长,从家到邻村往返,正常人步行都要一个多小时。大多时候,他依旧穿着邮局发的工装。有次回家,长途车司机跟别人说起他,满脸佩服。司机不认识他,但十多年来多次路遇,知道他的病反复发作,也知道他十多年的坚持。我听了心里暖暖的,多想告诉司机:“他是我的父亲。”

我写父亲,只想客观总结他的一生和对我们的影响:因为他,我知道字要写得好,做人要厚道;因为他,我知道困难时要多想办法,乐观生活;因为他,我们从小比别的孩子有书看。但他也是凡人,有自己的局限和可爱。他曾把边干家务边听流行音乐的我称作 “资本家的大小姐”,口口声声 “声讨” 我的 “资本主义享乐生活”,最后在我的 “挑衅” 下摔了我的收音机。不知是不是手下留情,只摔坏了外壳,第二天我用胶布缠好,收音机还能继续听。他曾多次调侃找不到东西的二哥:“东西在馍篮儿里。” 意思是笑二哥是个吃货,二哥对此耿耿于怀多年,说这话 “极大伤害了他幼小的心灵”。事后多年,我们还拿这事 “批评教育” 父亲,只为安慰二哥那颗 “受伤” 的心。

我写父亲,是因为他离开我已十年。十多年前,我的生活与工作一片迷茫,父母总盼我回家,可人生不如意,我总觉得无颜面对他们。别说衣锦还乡,很多时候还得接受父母的接济,这让我屡屡因虚荣心受挫。

我写父亲,不想写成沉痛的悼念。亲人离去,不能让我们失去生活的勇气,毕竟日子还要继续。我所想的、所思考的,是父亲留给我们的启示:如今我们兄妹四人聚在一起追忆父亲,都曾因年轻时无能而愧对他,等有能力时却已失去他。人生总有遗憾。现在我们能做的,是善待母亲,把对父亲未尽的孝心都倾注在母亲身上,对她百依百顺,满足她所有微小的要求。我想,这也是父亲的心愿。中国传统里,父母总无私地把爱传给下一代,而我们该明白:最该在意、回报和爱着的,始终是我们的父母。

前些时候,我找出父亲年轻时的照片,下班后拿到照相馆放大、打印了数张,打算给家里的孩子们每人发一张。我的目的很简单,希望他们都记住。这篇文章,算是我对父亲的一个交代。我会发给家人和孩子,让他们看看父亲对我的影响,看看我对人生的一些看法与理念,希望他们在人生路上少走弯路,在迷茫时能平静面对。我们只是大千世界里的平凡人,渺小到不能再渺小,但仍要努力生活,善待家人,快乐度日。每每梦见父亲,他总是微笑着,我想,这大概就是他对我们最大的心愿吧。

王新新,研究生学历,河南温县人,九三学社社员。高级会计师,目前就职于河南省河南中银联合投资有限公司,发表多篇学术论文。业余时间,喜欢文学创作,散文作品散见于《河南经济报》《河南青年时报》《人生与伴侣》《河南保险》《华夏早报》等报刊杂志及多家网络平台。亲情散文《父亲》荣获第四届“茅盾文学杯”全国文学艺术大赛一等奖。

【名家评析】

岁月缝花处 父爱隐微时

——评析王新新“茅盾文学杯”获奖散文《父亲》

文/王一川

王新新在清晨的枕席间向二哥询问父亲的忌日,这个细节如同一把钥匙,开启了散文《父亲》中被时光封存的情感密匣。这篇散文以“回忆”为经线、“日常”为纬线,没有宏大的叙事框架,却在馒头裂纹、自行车铃、收音机胶带等细碎物象中,织就了一幅关于父爱、遗憾与生命传承的立体画卷。它的动人之处在于,将传统亲情书写中常见的悲恸抒情,转化为对生活褶皱里父爱情态的冷静凝视,让读者在“凡人父亲”的镜像中,照见各自生命里相似的温柔与怅惘。

在物资匮乏的年代,父亲省下的白面馍成为童年记忆的温暖符号。“裂开大口”的馍体里,藏着全家围坐时分食的仪式感,以及父亲“始终微笑着”的沉默守护。作者刻意描摹妹妹“像小饿死鬼似的狼吞虎咽”,与父亲推让食物的姿态形成对照,这种以孩童视角呈现的细节,比直接抒情更具穿透力。饥饿感被具象化的同时,父爱的无私也在生存压力下显得尤为厚重。而黄香蕉苹果、邮局葡萄架、冬日梅豆香等物象的串联,则构成了味觉与嗅觉的记忆矩阵,让贫瘠岁月里的温情有了可触摸的质感。

自行车作为另一个重要意象,承载着成长的双重叙事:大哥二哥偷学骑车的冒险、“我”摔得“眼角乌青”的狼狈、父亲“亲自教我”的耐心,最终在“黄昏田野上骑车穿梭”的画面中升华为自由与守护的隐喻。当作者写道“在小伙伴的羡慕目光中出尽风头”时,父亲给予的不仅是一辆交通工具,更是突破时代局限的勇气。这种通过日常物件传递的精神馈赠,比空洞的教诲更贴近生命的底色。

作者拒绝将父亲塑造成完美的“圣人”,而是以平视的视角还原其作为“凡人”的立体性。他“不吸烟、不喝酒,会打牌却从不赌钱”的自律形象,与“摔收音机”的执拗形成反差。当他怒斥女儿“资本主义享乐生活”时,那只“手下留情”只摔坏外壳的手,暴露出严厉表象下的笨拙疼爱。这种“可爱的局限”让父亲的形象跳出了传统亲情文中“牺牲者”的窠臼,成为有血有肉的生活参与者。文中对父亲“久病成医”的描述同样耐人寻味:遗传自奶奶的体弱体质,让他“一生住院无数次”,却又在病痛中练就了“不用去医院就能知道常规药用途”的生存智慧。更震撼的是他病后锻炼的细节——“从家到邻村往返,正常人步行都要一个多小时”的路线,被邮局工装包裹的蹒跚身影,连长途车司机都“满脸佩服”。这里的父亲不再是庇护子女的“参天大树”,而是与命运博弈的凡人英雄,他的顽强行走本身,就是对“乐观生活”最生动的诠释。

“等有能力时却已失去他。”这句直击人心的独白,道破了无数人面对亲情时的共同困境。作者没有沉溺于“子欲养而亲不待”的悲情,而是将遗憾转化为反思的契机:年轻时因“虚荣心受挫”羞于回家,接受父母接济时的窘迫,与如今“把对父亲未尽的孝心倾注在母亲身上”的行动形成对照,完成了从“被爱者”到“施爱者”的身份觉醒。这种自我解剖式的书写,让亲情叙事超越了个人记忆,成为代际关系的普遍镜像。文末“给孩子们发父亲照片”的细节堪称神来之笔。当作者将泛黄的影像放大、打印,其行为本身就是一次对家族记忆的主动打捞。在数字化时代,物理照片成为对抗遗忘的信物,而“希望他们记住”的朴素愿望,则让父爱从个体经验升华为家族精神的传承。父亲“始终微笑着”的照片意象,与开篇的梦境形成闭环,仿佛在暗示:真正的父爱从未随死亡消逝,而是化作生活的智慧与勇气,在后代的生命里继续生长。

王新新的《父亲》之所以动人,在于它打破了亲情散文常见的抒情陈规,用“显微镜”般的叙事视角,在馒头、自行车、收音机等日常物象中打捞父爱微光。当作者说“我们只是大千世界里的平凡人”时,恰恰道破了这篇文章的精神内核:凡人之爱或许没有惊天动地的时刻,却在岁月风化处凝结成永恒。就像父亲省下的白面馍、摔不坏的收音机、坚持十多年的锻炼路线,这些被时光打磨的日常碎片,最终都成为照亮生命的星辰。而这,或许正是中国式父爱的本质。 沉默如星,却永远在记忆的夜空里温柔闪烁。文中对父亲形象的多维度刻画,既保留了传统亲情书写的温度,又注入了现代视角的理性反思,让“父亲”的符号超越了个体叙事,成为一代人关于亲情与生命的集体精神注脚。这种在日常褶皱里打捞永恒的写作智慧,使得文本兼具情感穿透力与思想纵深感,让每一位读者都能在文字中找到属于自己的那份关于父爱的记忆回响。

王一川:河南省民权县人,编辑、记者。为河南省作家协会会员、中国散文学会会员、中国摄影著作权协会会员、河南省新闻摄影学会、河南省微电影协会会员等。多年来,先后在人民日报、新华社、河南日报、党的生活、参花、百花园等报刊杂志发表文学及新闻作品2000多篇,出版综合系列文集《风筝》二部。通讯纪实文集《精神·支点》一部,获得国家、省、市、县各类奖项176个。

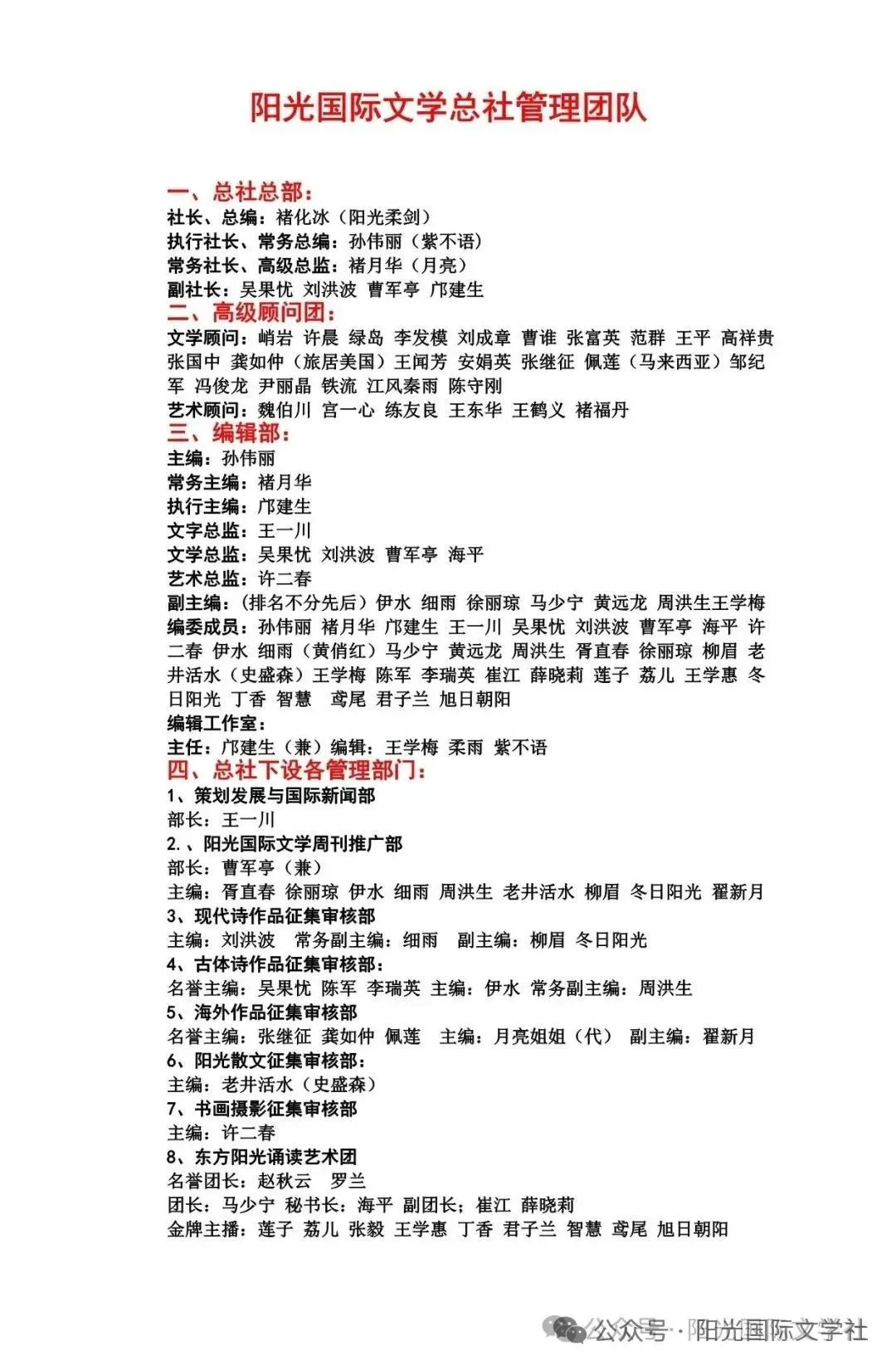

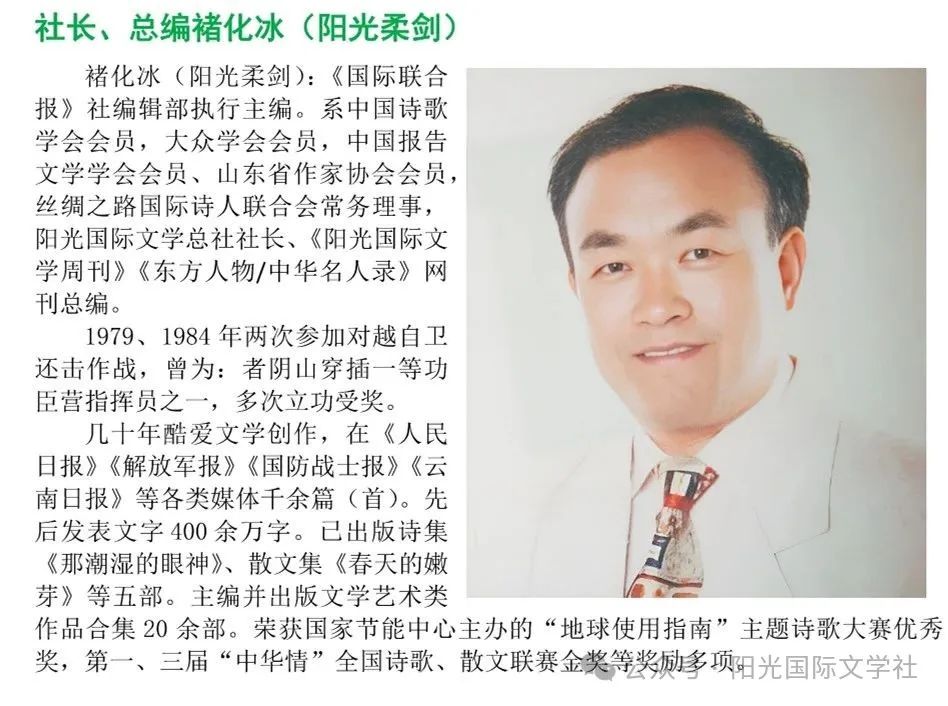

社长、总编褚化冰(阳光柔剑)

喜欢请给我双击关注哦

图

片

说

明