明清时期永宁县城的胡同(三)

张泽武

永宁县城为千年古城,唐宋以来为永宁县治所在地,有1600多年建城史,世称“书城”。永宁县城文化底蕴深厚,历史遗存众多。自古以来,有许多名门望族迁居于此,聚族而居,繁衍生息,在此留下了许多大宅院,以及与姓氏有关的地名。二十多年来,我做了初步调查,在采访张氏文化的同时,对永宁县城与姓氏有关的地名,也做了初步探讨分析,归纳整理于后,由于年代久远,多种说法并存,请知情者补充完善;若有不当之处,敬批评指正!

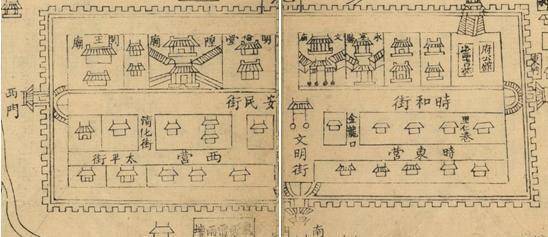

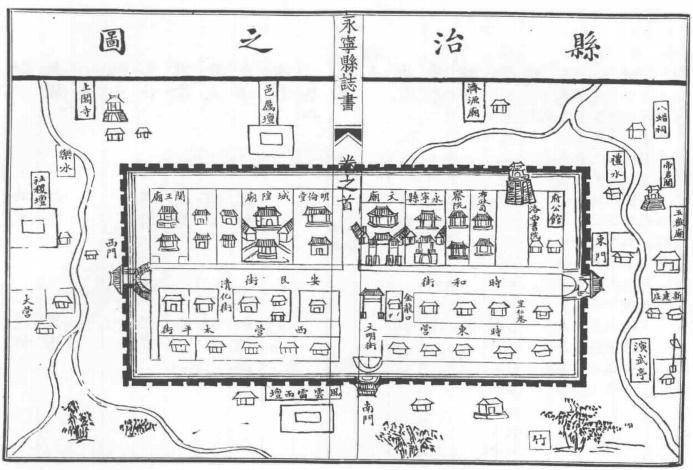

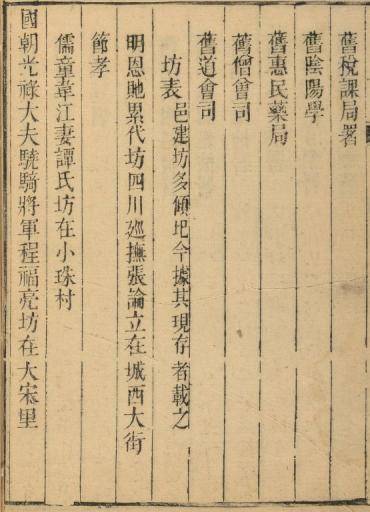

清乾隆五十五年永宁县城图

【街】:本义指较为通达的道路,特指城邑中宽阔的道路,又泛指道路,后转指集市。街两边构成一个“行”字,“行”的古字形像四通八达的道路,在这里作形旁,表示“街”的本义与道路有关。

街一般指两旁有房屋、商店的比较宽阔的道路。“街”是城中大路的通称。汉以后,“街”一直作为城中大道的通称,并用于道路名。由于街道两旁大多设有集市,因此“街”也径称集市。

【道】:道路;通道。两辆马车能并排通行的叫“道”。

【路】:基本字义为道,往来通行的地方。在古代,三辆马车能并排通行的叫“路”。

【巷】:最早见于战国文字。居民区中狭窄的小道叫“巷”。本义就是指小巷,古代也特指宫廷中的小道,一般泛指狭长的小街道,有时也泛指州闾。现代汉语中,矿山所用的小隧道也称为“巷道”。北方的小巷也叫“胡同”。

清康熙三十一年《永宁县志》县治图

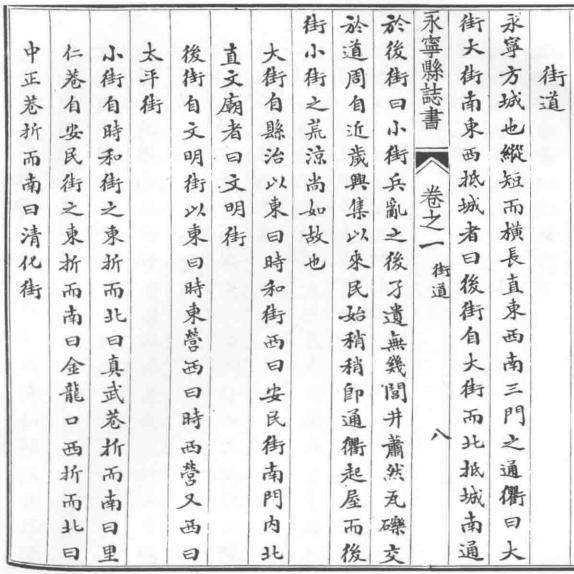

现将永宁县城以道、巷、胡同命名的地名,整理于后。

以道命名的有:东后马道,西后马道,南后马道和北后马道。俗称后马道。

以巷命名的有:书院巷、真武巷、义和巷、仁和巷、里(礼)仁巷、金龙巷、中正巷等。

以胡同命名的有:南会馆胡同、戏院胡同、招待所胡同、油坊胡同和邮电胡同等。

以姓氏命名的胡同有:黄家胡同、贺家胡同、王家胡同(2条)、梅家胡同、焦家胡同(2条)、张家胡同、吴家胡同和金家胡同等。

洛宁县老城东门内大街以南,自东向西的胡同有:

1. 【东马道】:在东门内。也称后马道。今称“礼仁东巷”。

东马道旧址

东门里东城墙北段遗址

2.【里仁巷】:即礼仁巷。在东大街时和街洛西书院南。今称“礼仁西巷”。自真武巷折而南之小巷。清康熙三十一年《永宁县志》、清乾隆五十五年《永宁县志》、民国六年《洛宁县志》:称为“里仁巷”。

里仁巷

里仁巷西有赵氏祠堂,南有文昌庙,今称聚魁楼。位于永宁县城东南隅。

老城赵氏祠堂

赵氏祠堂位于东大街时和街南侧,今兴宁东路南侧,坐南朝北,现存面阔五间硬山式砖木结构正殿一座,主脊垂脊无存,上盖经过修复。单檐下有斗拱,雕刻有龙纹、花纹等图案,雕刻精细、做工精美,柱头为龙首纹,前墙有木制雕花门窗,梁架为五架梁带前廊,地基为青石条所砌。该建筑为清代建筑。

赵氏祠堂

文昌庙

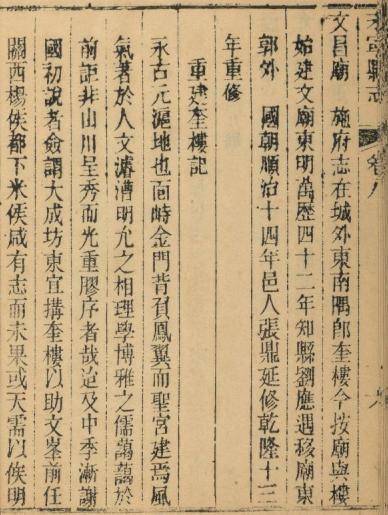

文昌庙,旧府志在城外东南隅,即奎楼。

今按:庙与楼始建文庙东。明万历四十二年知县刘应遇移庙东郭外。顺治十四年邑人张鼎延修。乾隆十三年重修。

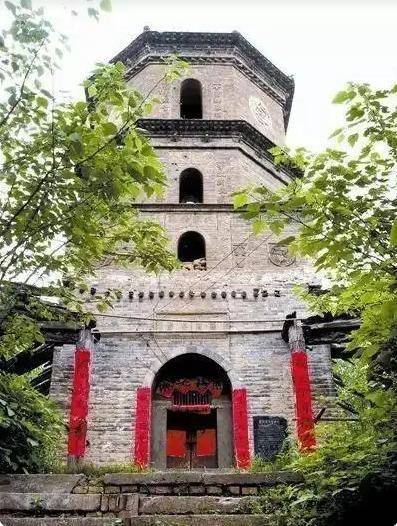

聚魁楼

聚魁楼又名奎星楼或奎楼,是一个地方崇文重教的象征。据民国六年《洛宁县志》记载,聚魁楼原建于老城文庙东侧,后毁。明万历二十四年(1598年)知县刘应遇移建于老城东门外,即魁楼村,旧址在礼水西侧,盛德国际小区东。又毁。

清顺治十四年(1659年),张鼎延重建于老城东南隅。楼基为砖砌长方形高台,宽12.4米,高3.2米,长13.1米。北面有砖砌台阶可登。整个建筑全高约18米,上下分三层,最下层为正方形,周围有飞檐走廊,正面小门下有砖刻对联一幅“人能如我存心,天必锡汝以福”,横楣为“文光普照”。

第二、三层为八面棱柱形结构,每层高约3米,各有四个砖拱小门。二层正面小门砖刻对联为“肇啟斯文盛,崇封祀典隆”,横楣为“佑护后人”。

三层正面小门砖刻对联为“金鳌辉紫極,银管點青雲”,横楣为“聚魁楼”。东西两门额为“射斗牛”、“凌霄汉”。三幅对联,字迹均丰润匀称、大方典雅。

顶盖为砖砌八菱形锥体封砌。每层之间为砖砌仿木砖结构,整个建筑稳重大方。楼内原有木楼两层,有木梯供上下,“文革”期间被毁。楼基走廊原有石碑一方,后不知去向。现为市级文物保护单位。

2001年,鉴于楼体、台阶损毁严重,政府拨款进行了重修,面貌焕然一新。

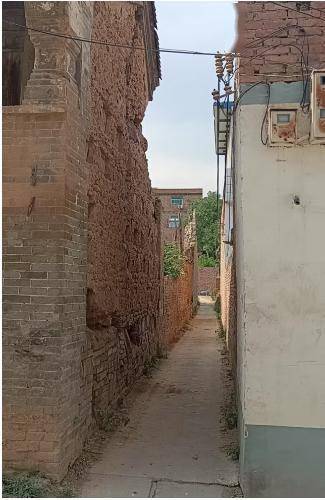

3. 【王家胡同】:在永宁县城东门里时和街南侧。在今洛宁老城东门里东大街南侧老城关公社西边。在东南街焦延年住宅西侧。清朝后期,崛山王氏家族后裔迁此经商,后裔世居于此,故名“王家胡同”。解放后,王家胡同北段已被居民占用,没有小巷,不能通行。王家胡同南段尚存。

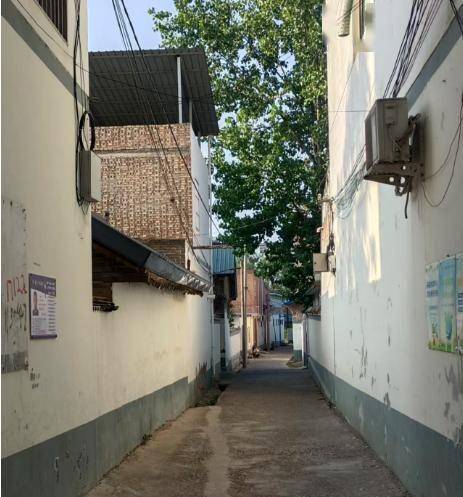

王家胡同北口旧址

王家胡同南口

4.【金龙巷】:在东大街时和街永宁县治南。自安民街之东折而南之小巷,称为“金龙巷”。

金龙巷北口称为“金龙口”。 金龙口在永宁县衙的对面,金龙口的位于在东南隅金龙巷口,人们习惯把金龙巷北口叫 “金龙口”。金龙巷内地势低洼,原有一条渠道,是永宁县城城东半部的排水通道,渠水流哗哗,如金龙吐水,故名“金龙口”。金龙口地势较低,永宁县城东北隅各胡同内的雨水汇集于此,流往南城墙内排水坑。

金龙巷

清康熙三十一年《永宁县志》称为:金龙口。

乾隆五十五年《永宁县志》:民国六年《洛宁县志》称为:“金龙口”。

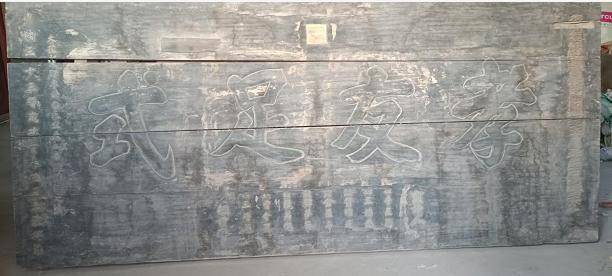

金龙巷西侧有“明恩貤累代坊”, 明朝崇祯时时建。为明四川巡抚张论建。石牌坊原址在金龙巷西30米许,今兴翼路西路沿以南,石牌坊横跨西大街,正对东西方向。1958年被拆毁。

5.【文明街】:在永宁县儒学、孔庙南。文明街:南门内北直文庙大街。文明街今称“文昌路“。文明街南至南门,北至文庙。

文明街

清康熙三十一年《永宁县志》、乾隆五十五年《永宁县志》、民国六年《洛宁县志》称为“文明街”。

文明街南通南城门,北连东西大街。北为文庙、永宁县儒学。文庙在民国时期,先后为洛宁县立中学(附设简易师范)、济汴中学所在地。解放后先后为洛宁县中(即洛宁县立第一中学,附设简易师范)、洛宁高中、洛宁“五七”高中、洛宁县第二高级中学,今为洛宁县第二实验中学所在地。

在文庙对面的文明街(今文昌路)北口有一石牌坊,相传为南宅张家(张鼎延家族)石牌坊。清代《永宁县志》县城图中标有这个石牌坊。

据《张氏家乘》记载:旌表贞节坊,为张璿妻郭氏建。

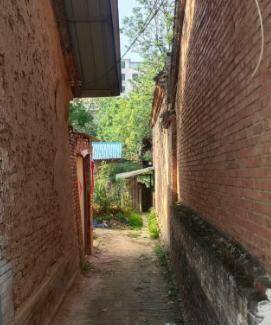

6. 【张家胡同】:在永宁县城时东营北侧。旧址在今洛宁老城东南街北侧张鼎延故居正宅大门东侧。张氏家族自金门寨迁此建宅,张氏家族后裔世居于此胡同,故名“张家胡同”。

张家胡同

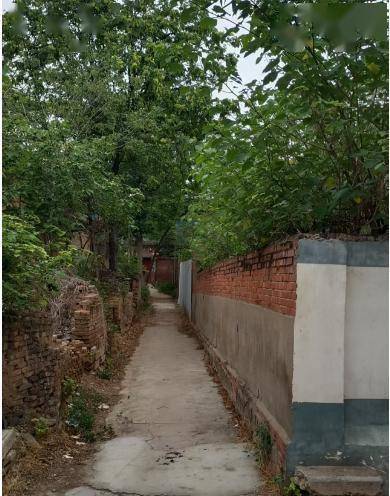

7.【黄家胡同】:在永宁县城东南隅里仁巷偏西路南、时东营南侧今东南街南侧。黄氏家族世居于此胡同,故名“黄家胡同”。

永宁县城黄氏家族东大街有两大支派,居住在东大街时和街北侧(东北隅)的黄氏家族为官庄黄氏家族支派,居住在东大街时和街南侧(东南隅)的黄氏家族为草庄黄氏家族支派。

本胡同黄氏家族为草庄黄氏家族支派。

黄氏家族“孝友足式”匾额

黄家胡同

8.【梅家胡同】:在永宁县城后街时东营南侧。梅氏家族世居于此胡同,故名“梅家胡同”。旧址在今洛宁老城东南街南侧,金龙巷南口东边。焦元家住宅正南为梅家胡同。梅同喜家住宅在梅家胡同东侧。梅同礼在梅家胡同西侧。

梅家胡同旧址

民国十七年,洛宁县女子小学创办于梅家胡同口。

①1991年《洛宁县志》卷六 “文化”“教育篇 学校 ”453页:

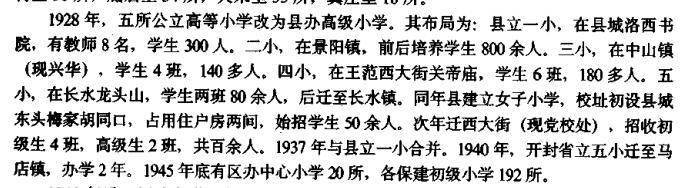

“1928年,五所公立高等小学改为县办高级小学。……同年县建立女子小学,校址初设在县城东头梅家胡同口,占用住户房两间,始招收学生50余人。次年迁西大街(现党校处)。”

②1991年《洛宁县志》卷一“大事记”453页:

民国十六年(1827年)

6月县成立第一所女子小学,任士莲任校长。

9.【焦家胡同】:在永宁县城后街时东营南侧。旧址在今洛宁老城东南街南侧,金龙巷南口东边。焦家胡同在张君龙家大门西侧正南。焦氏家族世居于此,故名“焦家胡同”。梅家胡同在东,焦家胡同在西。

焦家胡同旧址

10.【无名巷】:在西大街文明街西,南通时西营,北至安民街。

清代康熙三十一年、乾隆五十五年《永宁县志》县城图有该胡同,没有标注名称。

民国六年《洛宁县志》:县治图中标有一小巷,没有标注名字。

11.【清化街】:在西大街安民街南侧,城隍庙南偏西。今称为西南街3号胡同。清化街,中正巷折而南之小巷。清化街又称“南会馆胡同”、“戏院胡同”。

南会馆西清化街旧址

清康熙三十一年《永宁县志》、乾隆五十五年《永宁县志》、民国六年《洛宁县志》均称为“清化街”。

明清时期,山西、陕西商人在永宁县城经商,在此胡同东侧兴建会馆,称为“山陕会馆”。因“山陕会馆”位于县城西大街以南,故称“南会馆”。南会馆在此胡同内,又称为“南会馆胡同”。 南会馆内建有舞楼,山西、陕西商人组织的商会常聚会于此,在此洽谈业务,经常在此唱戏,故名“戏院胡同”。

山陕会馆,不详建筑年代。据调查大致修建于清朝乾隆中期。民国后期这里为洛浦中学所在地。解放后,这里先后为洛宁县医院、洛宁县招待所、洛宁县豫剧团所在地。1995年前后,山陕会馆由于年久失修,破烂不堪被拆毁。

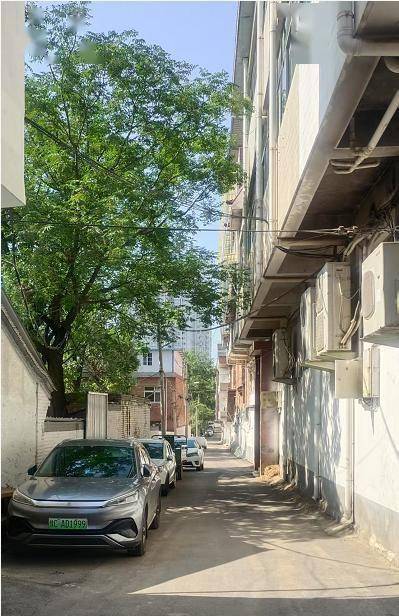

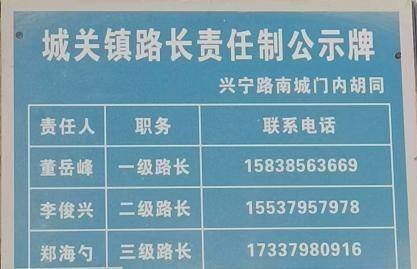

12.【西马道】:在西门内西大街安民街南侧,今称为西南街1号胡同。现在胡同东侧路牌标为兴宁路南城门内胡同。

注:该胡同在西城门内南侧,应为兴宁路西城门内胡同。

参考资料:

1. 清康熙三十一年《永宁县志》

2. 清乾隆五十五年《永宁县志》

3. 民国六年《洛宁县志》

4. 1991年《洛宁县志》

5.《东关社区志》

6. 调查采访资料

7.有关家谱文献资料

作者简介:张泽武,洛宁县陈吴乡新寨村人,2003年,发起并成功组织成立了洛宁县姓氏文化研究会,担任常务副会长兼秘书长一职,2006年参与组织筹备成立洛阳市姓氏文化研究会,任副秘书长。2017年被推举为洛宁县姓氏文化研究会会长。2024年8月再次当选为洛宁县姓氏文化研究会会长。