篆刻家王燕云将七部禅宗经典化作掌中珍宝,在方寸石间刻出千年禅意。这套"禅宗七经"作品,既非冰冷的工艺展示,亦非晦涩的宗教符号,而是用刀尖写就的东方美学诗篇,让禅宗智慧在石纹间流淌出触手可及的温柔。

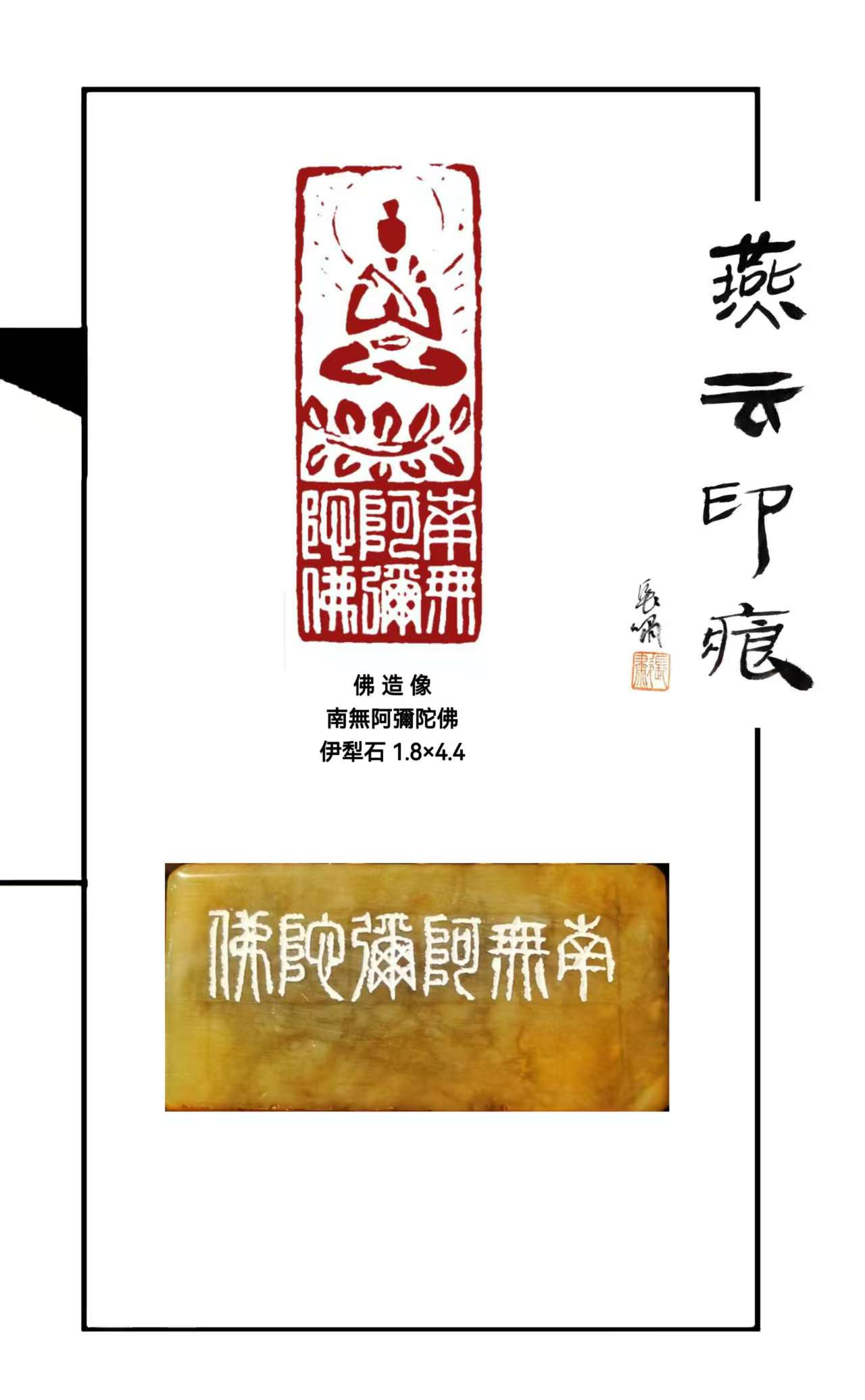

七方印石如七扇雕花木窗,轻轻推开便见禅境。刻《心经》时,刀锋似流水绕石,留白处似云雾缭绕,将"空即是色"的哲理化作疏密有致的呼吸节奏;雕《金刚经》,刚劲刀痕中忽现灵动转折,宛如六祖慧能闻经刹那的顿悟,在坚硬石面上绽开智慧之花。转至《圆觉经》,印面涡旋如宗密大师笔下的轮回流转,又在流转中见圆满;而《楞伽经》的印文似达摩祖师东传的禅法年轮,层层叠印间凝固着"教外别传"的千年血脉。

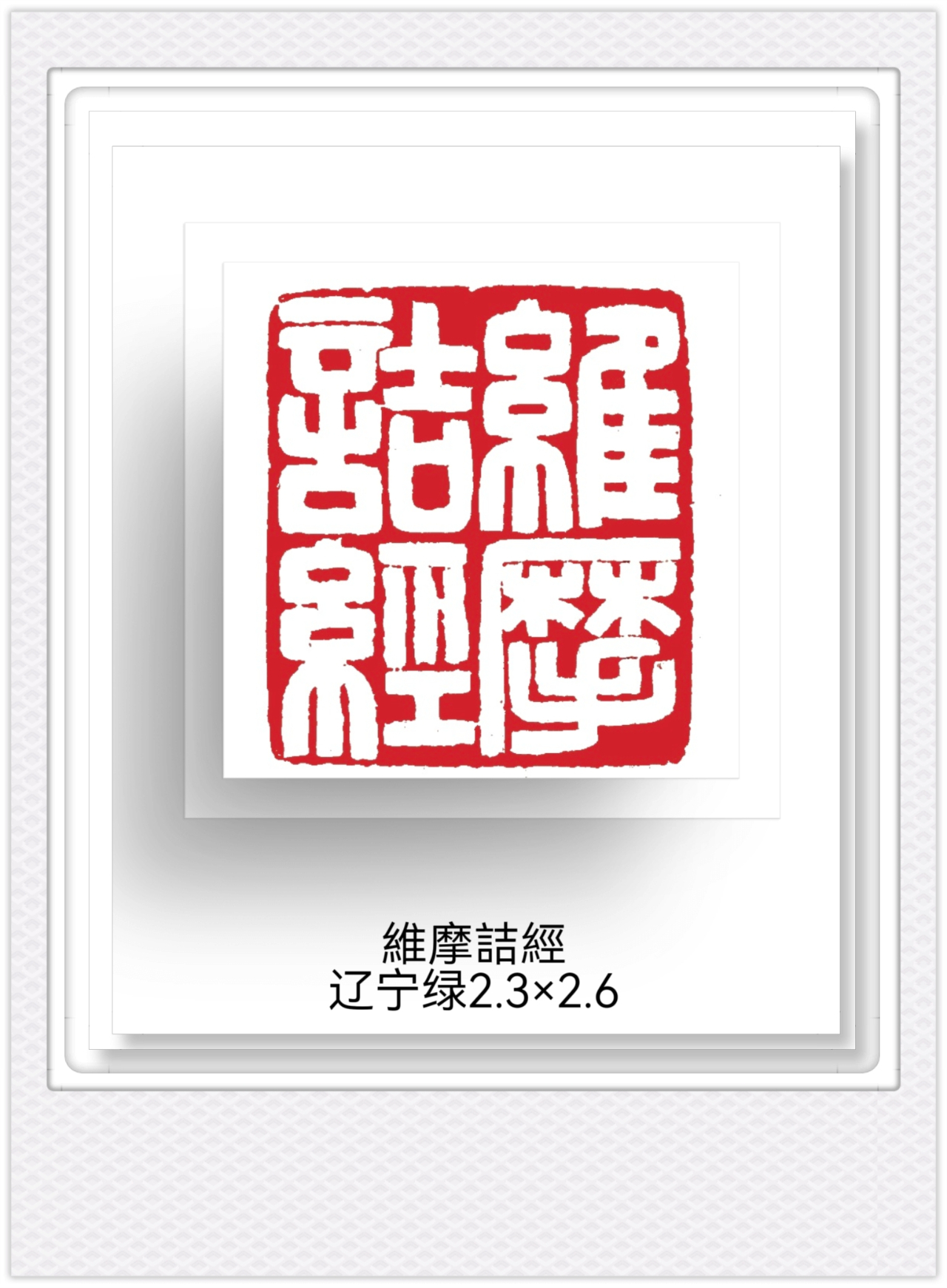

王燕云的刀法深谙"刚柔相济"之道。《维摩诘经》的印石上,狂放的笔意与雅致的布局达成奇妙和解,恰如维摩诘居士"不二法门"的示现;至《坛经》,刀势突然舒展如春风拂柳,将"顿悟见性"的革命性精神化作流畅线条,中国僧人唯一称"经"的殊荣在此化作印石上的风云激荡。终章《楞严经》以斑驳肌理收束,五十种阴魔化作刀痕,在破妄显真中完成对正法的庄严印证。

选材上,寿山石的温润似月下清泉,青田石的清透如晨曦薄雾,昌化鸡血石的热烈若佛前烛火,每块石料都经精心挑选,承载着"随缘任运"的禅修智慧。构图更突破传统,以"计白当黑"的哲学思维构建视觉禅境,红与白的对话中暗合"空有相生"的至理。

这套作品最动人处,在于让禅修变得可触可感。当指尖抚过带着体温的印石,千年文明的温度与当代人的精神共鸣在此刻交汇——在刀与石的对话中,看见本具的佛性,听见内心深处的般若钟声。王燕云以篆刻为舟,载着禅宗七经的智慧甘露,悄然驶向喧嚣尘世中的心灵港湾。

艺术家艺术简介

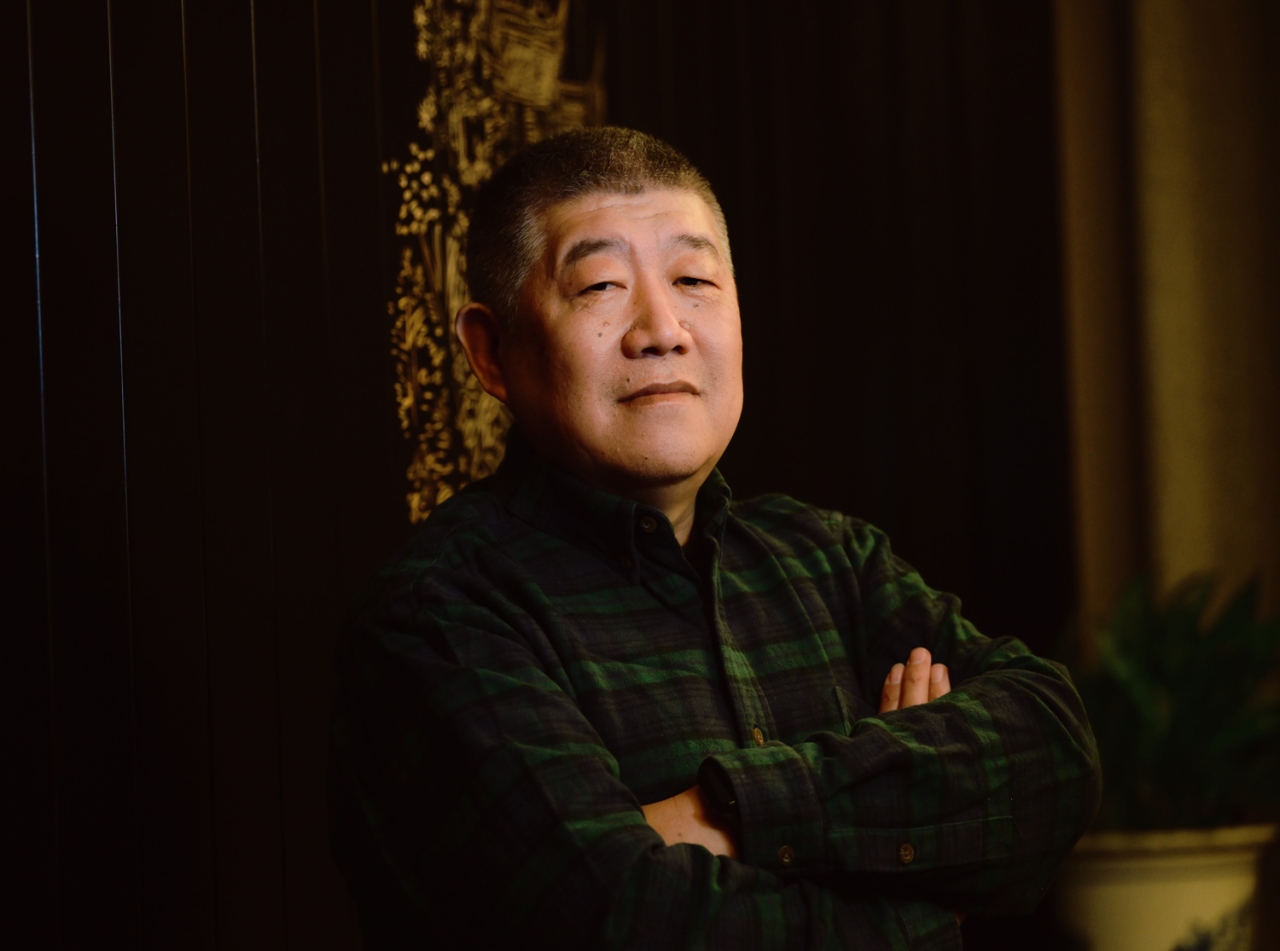

王燕云,号京西翁,1963年北京生人。自幼喜爱绘画与雕刻,年长后专攻篆刻。本科毕业于北京工业大学艺术设计学院雕塑系。八十年代末留学日本,获国立香川大学教育学部雕塑专业硕士学位。在日研修期间,坚持篆刻创作,作品颇受日本文化人士赏识,曾应约举办书法篆刻授研班。回国后从事外企管理,虽工作繁忙,仍“刀耕”不辍,利用业余时间研习篆刻艺术。后得到故宫博物院篆刻大师刘玉老先生的指点与教授,受益良多。

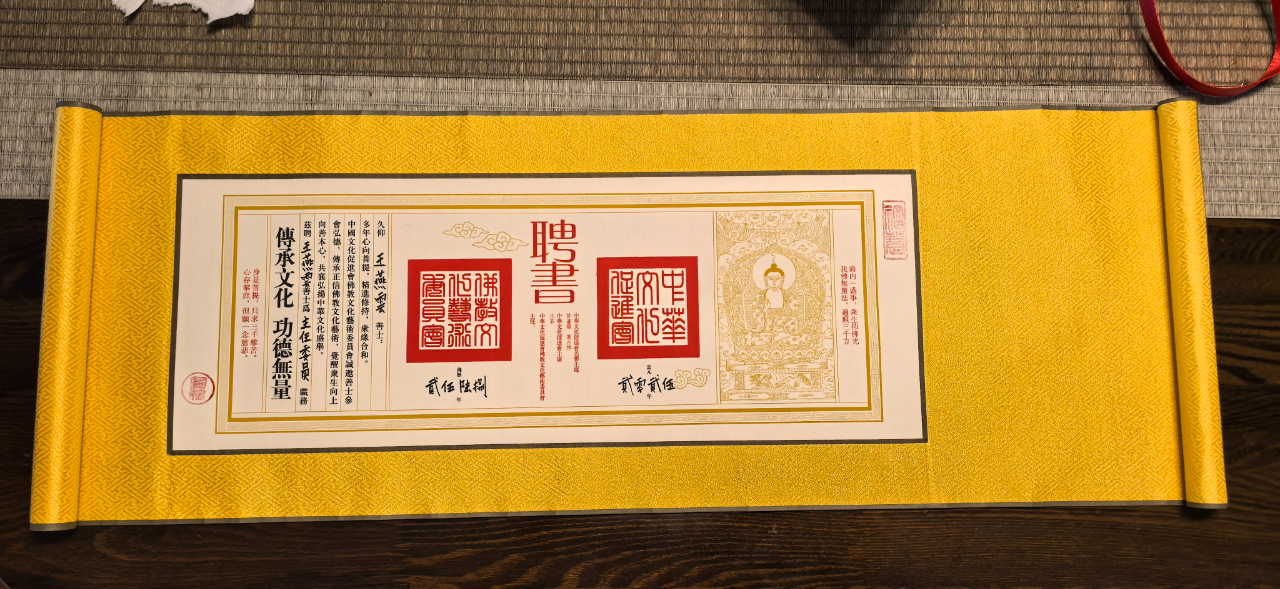

现为北京书法院研究员,美国世界艺术家协会中国区域理事会艺术指导教授。被中国商报社、中国收藏杂志社、中国商业创新大会联合授予“非遗传承功勋模范人物”。

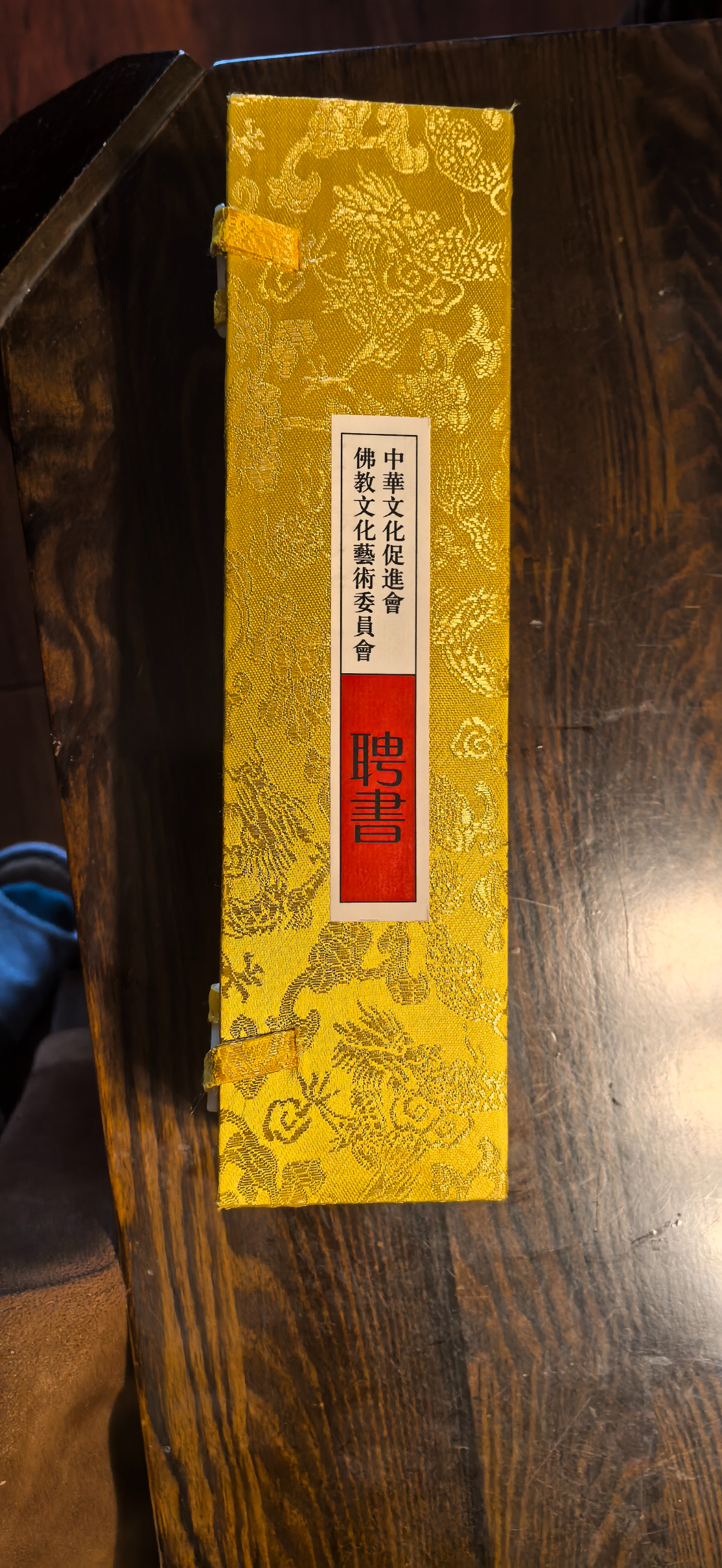

2025年受聘于中华文化促进会,任佛教文化艺术委员会主任委员。

近年来,深入研究汉印和齐白石篆刻艺术,博采众长,兼收并蓄,不断丰富学识。其篆刻强调疏密,空间分割大起大落,单刀切石,大刀阔斧,横冲斜插,猛利狂悍,痛快淋漓,有一种写意篆刻的独特风格。

2020年4月创作抗疫主题作品,被北京工艺美术学会收藏。

2020年8月创作抗疫主题作品,被湖北省档案馆收藏。

2022年5月受邀为中央广播电视总台数字文化艺术博物馆制印“央博”,传承中华传统文化,助力央博数字平台建设。

2023年受邀为“澳门文化界联合会”篆刻印章,并被永久收藏。

2023年受邀为“国学六艺会馆”篆刻印章,并被收藏。

其作品又颇有吴昌硕所称“刀拙而锋锐,貌古而神虚”之感,可谓博采众长,兼容并收。篆法体势遒劲且圆转,刀法峭拔,高峻淳古。雄浑大气中不失精美,古朴典雅中又不失新意。方寸与红白之间凸显其对艺术和人生的领悟。作品不仅受到诸多业余爱好者的追捧,还得到一些专业人士的赞许。

王燕云先生不善言辞,却也幽默诙谐,为人厚道仗义,有股子“北京爷们儿”的味道,自谑为“皇城根儿下一俗人”。

中华文化促进会聘书

其他作品欣赏

举报