煌煌齐国手造(四)

——齐地战汉水晶“羽觞”欣赏

山东淄博 魏传来

“羽觞”又称羽杯、耳杯,是古代盛酒饮酒的器具。始于战国,盛于汉。器具外形椭圆、浅腹、平底,两侧有半月形双耳,饼足或圈足。因其两侧有“耳”,就象鸟的双翼,故名"羽觞"。古人礼仪,以双手执耳杯饮酒、劝酒,不似今人单手执杯。羽觞首先被发现在战国的青铜器中,当时其器上面出现了一个字的铭文,该铭文是金字旁加个“和”,发音就是“舟”,寓意是小船的意思。从外形上看,的确如同一只船,因此印证了该铭文和此种器皿是对应的。到了汉代以后此器物便被定名为羽觞了,如《汉书•外戚传下•孝成班倢伃》:“顾左右兮和颜,酌羽觞兮销忧”。

羽觞承载着中国2000多年的酒文化。《礼记·投壶》记载:“命酌曰,请行觞。”是举觞劝酒;颜延之《陶征士诛》记载:“念昔宴私,举觞相诲。”是坦诚敬酒、相见恨晚之意、《汉书·孝成班婕姝》记载:“酌羽觞兮消忧。”意即饮酒消愁。

“羽觞”二字,常见于古代文人的诗句中,觞既是羽觞的省称,同时又成了所有酒杯的通称。如“一咏一觞”,“飞羽觞以醉月”。 古人把行酒叫作飞觞。宴乐飞觞、弦歌曼舞是战国贵族生活的重要组成部分。三国曹植《七启》诗云:“盛以翠樽,酌以雕觞,浮蚁鼎沸,酷烈馨香。”

特别是“曲水流觞”,更是中国古代流传的一种游戏。这种游戏非常古老,逸诗有云:“羽觞随波泛”。

“曲水流觞”源于三月上巳节这一古老风俗。上巳指夏历三月的第一个巳日。周代有水滨祓禊之俗,祓禊指洗濯身体以除去凶疾的一种祭祀仪式,朝廷指定专职的女巫掌管此事。《诗经·郑风·溱洧》记载有郑国阳春三月祓禊的情景。汉代时已将三月上巳确定为节日。《后汉书·礼仪志》载:"三月上巳,官民皆禊于东流水上,洗濯祓除,去宿垢,为大洁"。魏晋以后上巳改为三月初三,成为一个重要节日,洗濯身体的风俗逐渐演化成临水宴客和郊外踏春。在这里,让我们不得不联想到书圣王羲之的《兰亭集》序文。

东晋永和九年(353年)三月初三的上巳节,会稽内史王羲之偕亲朋谢安、孙绰等四十二人,相聚会稽山阴(今浙江绍兴)的兰亭,修禊祭祀仪式后,举行曲水流觞的游戏,四十二人人饮酒咏诗,所作诗句结成了《兰亭集》,王羲之为该集作《兰亭集序》。

在序文中王羲之描绘了一个如诗如画的曲水流觞场景:“此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流急湍,映带左右,引以为流觞曲水。”在这里,一群文人雅士在美景中相聚,他们用羽觞盛酒,让酒杯随溪流缓缓而下。那么,这一切的目的是什么呢?序文接着写道:“一觞一咏,亦足以畅叙幽情。”原来,他们是在享受一场别开生面的“野炊”盛宴,通过饮酒、吟诗来畅叙内心的情感。这样的宴饮场景,被王羲之以神来之笔记录下来,成为了后人无限向往的文人雅集典范。从此曲水流觞,咏诗论文,饮酒赏景,历经千年而盛传不衰。“曲水流觞”这一风俗也东传至日本了。当然,这种“曲水流觞”使用的能漂流的羽觞不可能是贵且重的青铜丶金银等材质羽觞,而是当时流行的木制漆器羽觞。因这种羽觞重量轻,可以在水上漂流。

王羲之的书法让觞酒令名声大噪,羽觞也因此被历代文人所推崇,成为了文人酒会聚会的必备之物。这也就不难理解,为何羽觞会频繁出现在诗歌、散文等文学作品中。如李白《留别曹南群官之江南》诗曰:“愁为万里别,复此一衔觞”,这里的觞可能指羽觞,因为当时还有羽觞流行。欧阳修《浣溪沙·灯烬垂花月似霜》词云:“双手舞余拖翠袖,一声歌已釂金觞。”这里的金觞恐怕就不是指羽觞,而是泛指酒杯了,因为宋代已无羽觞。

在中国各地的考古发现中多有羽觞出土,材质有漆、铜、金、银、玉、陶等。漆、铜、银羽觞多是实用的器物,而陶羽觞则是随葬用的冥器。漆羽觞出土数量很多,湖南长沙杨家湾六号汉墓曾一次就出土20件。

而用水晶制作的羽觞,却极为罕见。

水晶,中国最古老的称谓叫水玉丶水精丶千年冰等。意谓似水之玉,又说是千年之冰所化。宋代诗人杨万里写道:“西湖野僧夸藏冰,半年化作真水精”,水精是指其精美,“精”与“晶”同音。水晶给人印象是纯净、透明、坚亮、绚丽、神奇。它那晶莹剔透的光泽,豪华尊贵的视觉效果,成为中国玉器最早的名贵材料之一,更是古老宝石的重要品种之一。

今山东淄博一带,是历史上春秋战国时代的“泱泱乎齐之大国”,是汉代的富庶无比的齐王封国。近些年来,在这块大地上陆续发现了不少战丶汉时期高古水晶器,如在山东淄川博物馆澹庐展室,珍藏有多件齐地出土的战丶汉时期的水晶羽觞(见图1-8)。这些羽觞,就是极其珍贵丶罕见的齐国手造战丶汉水晶器型之一。

这些齐国手造羽觞,每个似船而为椭圆形,薄胎丶大口、圆唇、浅腹,二侧有半月形耳,底有椭圆形圈足。虽然工艺较原始,造型薄厚不均匀,有的也有残缺,但琢磨细致,色泽温润,光洁素雅。全件不雕纹饰,这是因为古人认为,水晶器的美多体现在它本身匀净无瑕的质地,水晶雕琢繁杂则必生凹凸之地而生折光,反而影响美观。

古代齐国之所以在王室贵族中广泛使用水晶这些比一般玉器开采更不容易,加工难度极大的玉石原料,原因一是有一定的原料来源,盛产水晶的江苏省东海县的水皛矿脉与齐国南部地区接壤并继续延伸,今山东莒县、沂南等古齐国地域有大量资源分布;二是经济发达,国力雄厚,科技进步。从春秋时代开始,铁器工具在齐国已广泛使用。不但有专门的“玉人”来从事琢磨工作,而且具备加工这些高硬度水晶石的工具和技术。三是奢侈之风盛行。《汉书•地理志》说齐国“其俗弥侈,织作冰纨绮绣纯丽之物,号为冠带衣履天下”。从王侯大臣国戚贵族到一般士大夫都喜欢讲排场好铺张,以奢侈为荣。他们对引以为傲的椟中之物、掌上之珍的水晶器的使用和占有,可以说是达到了无以复加的地步。因而对这些在当时堪称无价之宝的水晶器有着广泛的需求。另外,齐国有厚葬之俗,考古资料证实,一座较大规模的贵族墓中隨葬的水晶器,少则数十件,多则数百件,其奢侈之极,非它国可比。

我们的先人,在极低的生产力条件下琢磨出如此美妙的水晶器件,这本身就是令人敬佩的奇迹。在高倍放大镜下观察器物砣痕,古代工艺痕迹一目了然。那古朴的艺术造型,精湛的雕琢技法,整体的气势神韵,让我们不得不为“泱泱齐风,煌煌手造”而惊叹!

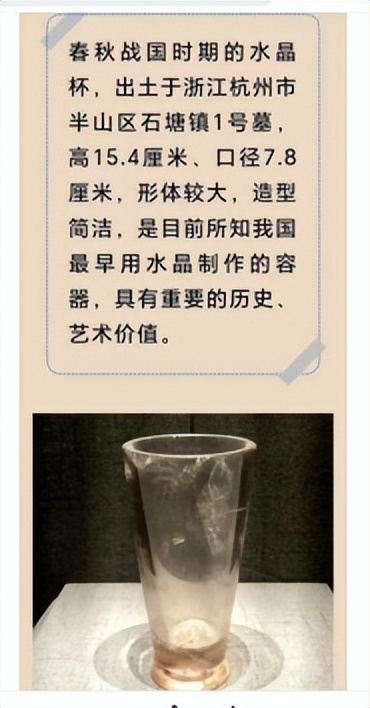

需要关注的是,这些战丶汉水晶羽觞是没有“沁色”的。所谓沁色,即玉器本身微量元素与地下土中物质的长期化学作用,出土后形成各种各样的颜色,这种颜色就叫“沁”色。一般来说,出土的质地较软的玉器如年代较为久远的大都有非常漂亮的沁色。沁色不但使这些古玉具有神秘的美感和年代感,其价值也随之升高。所以长期以来,沁色成为人们对古玉断代和收藏的决定性依据,甚至迷信到“无沁不古”而一票否决的地步。然而唯独水晶器,由于其晶体结晶完美,质地纯正,硬度高,密度大,在自然状态下极难分解,遇强酸则无蚀,耐高温(1713℃以下)而不变,抗碱抗盐,虽经地下千年甚至几千年,却不沁无染,光亮如初,高古如新。君不见,1990年杭州出土的浙江博物馆的镇馆之宝丶国家64件禁止出境展览的国宝级文物之---战国水晶杯,不就是最好的例证吗?(见下图)。

齐地战汉水晶玛瑙器

2025.6.28.于淄博海泉澹庐书屋

玫瑰手绘折扇、玫瑰国画

订购热线:13325115197

史志年鉴、族谱家史、各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版