郭学秀花鸟画作品解析:传统与教学的融合之美。郭学秀是当代中国花鸟画画家。其作品以深厚的传统功底、融合了教学实践而形成鲜明的艺术风格。她的创作不仅体现了精湛的花鸟画技法,还通过独特的构图、色彩和意境表达传递出对自然与生活的深刻体悟。以下从艺术风格、技法特征、代表作品及社会影响等方面展开解析。

一 、艺术生涯与教育背景:从学习者到教育者的蜕变

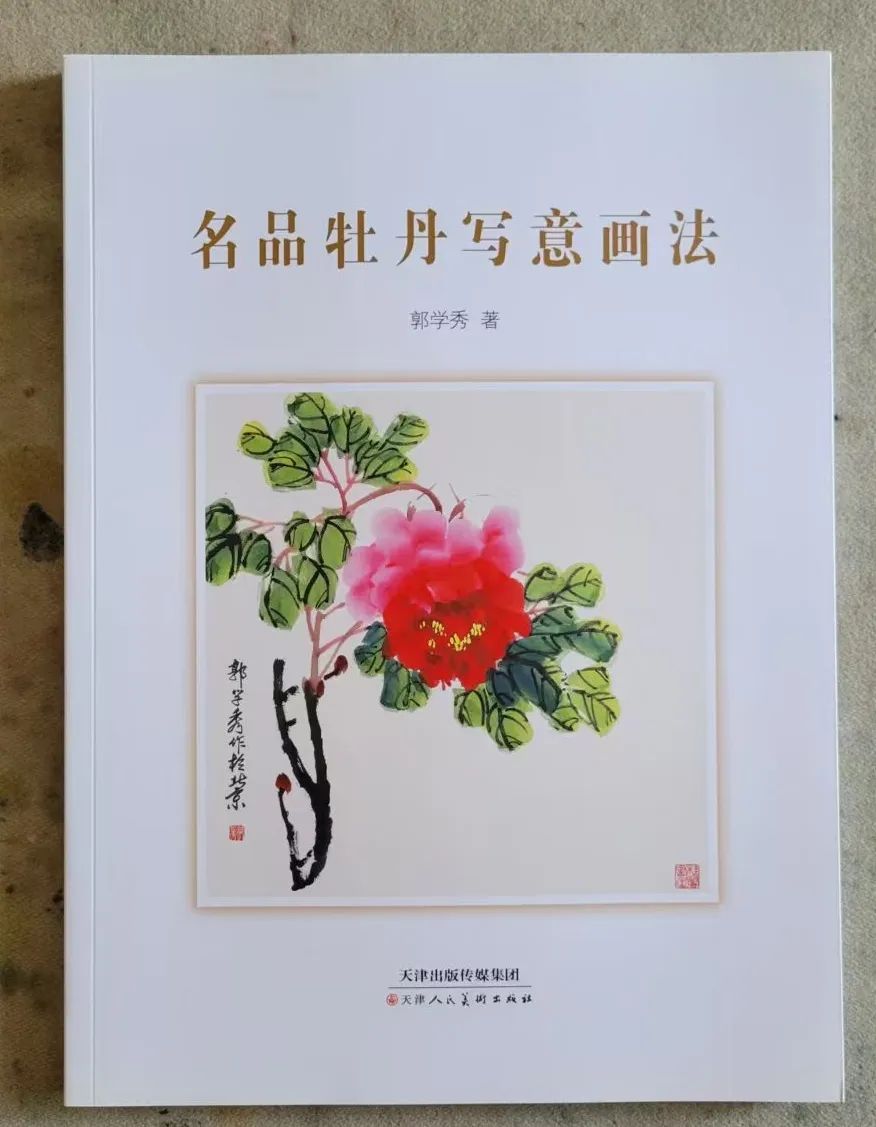

郭学秀1944年生于山东省蓬莱市。儿时家中庭前院后父亲种植了许多花卉树木,有各色牡丹、芍药、月季、紫藤、蔷薇,剑麻,桃花、梨花、桂花、樱桃、梧桐等等,小时候不但喜欢看花,还喜欢画花,这也成为了日后从事艺术创作的源泉,在后来军旅医疗工作的32年中,始终没有改变这份对生活和艺术的热爱。1981年工作之余参加了萧劳先生创办的书画夜校,开始了中国花鸟画的系统学习,两年后又入中国书画函授大学学习三年。1991年退休后考入北京画院研修班学习两年毕业,继又考入中国国家画院高研班进修一年。曾任齐白石艺术研究会常务理事,湖社画会理事。并被海军老干部大学、北京海淀老龄大学、中国科学院老年大学等单位聘为国画教师。因自幼喜爱牡丹,故教学以牡丹专修班为主,辅以教授四时花卉。为避免牡丹绘画程式化,每年都带领学员去各大公园写生,并总结教学经验,编写了《写意牡丹教程》,由山东美术出版社出版。后又总结了十九种名品牡丹的生态特征和画法,编写了《名品牡丹的写意画法》,由天津美术出版社出版,旨在丰富牡丹的绘画题材和创作形式,让人们能欣赏到更多样的牡丹国画作品。

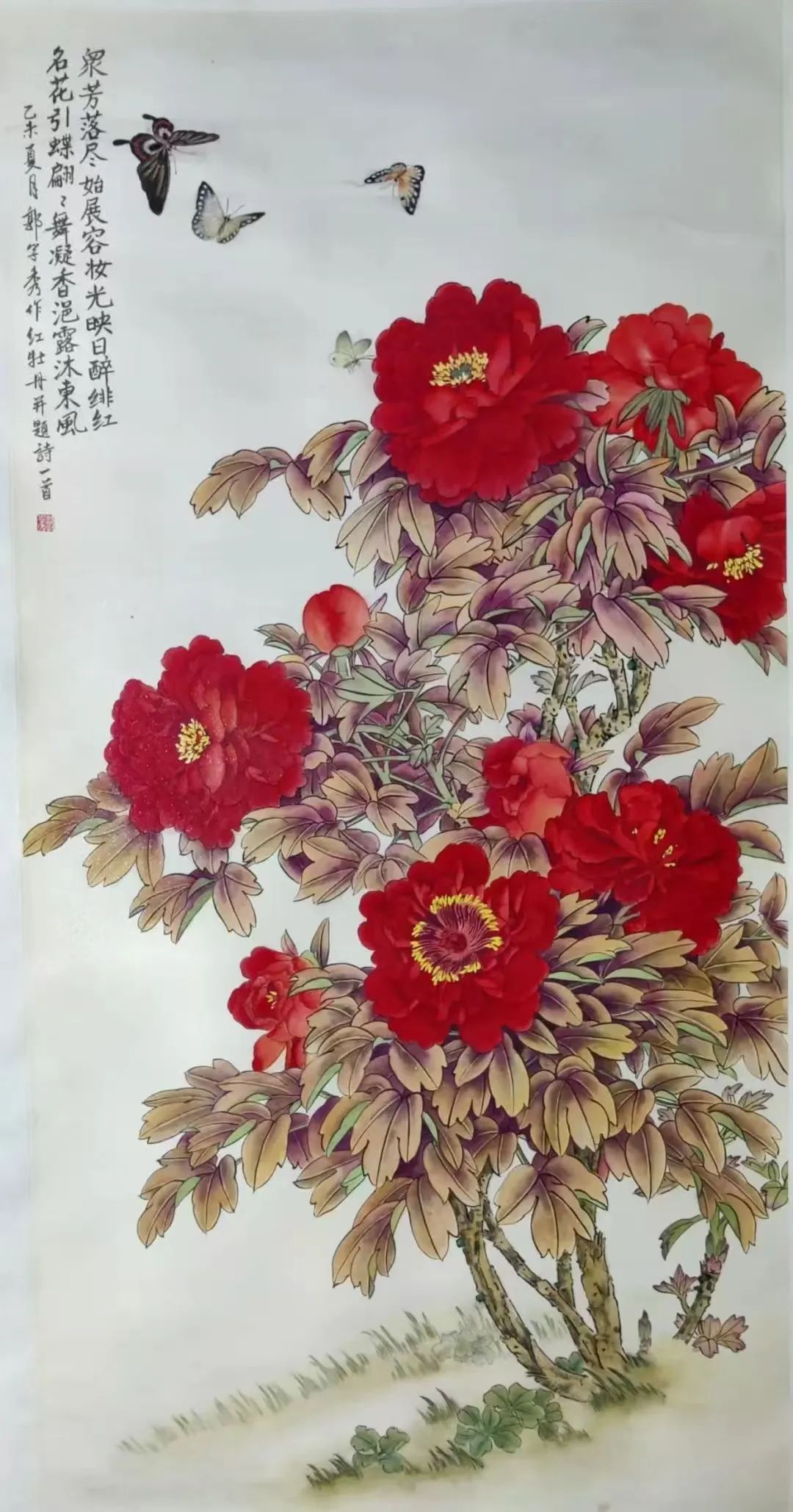

工笔牡丹

写意牡丹

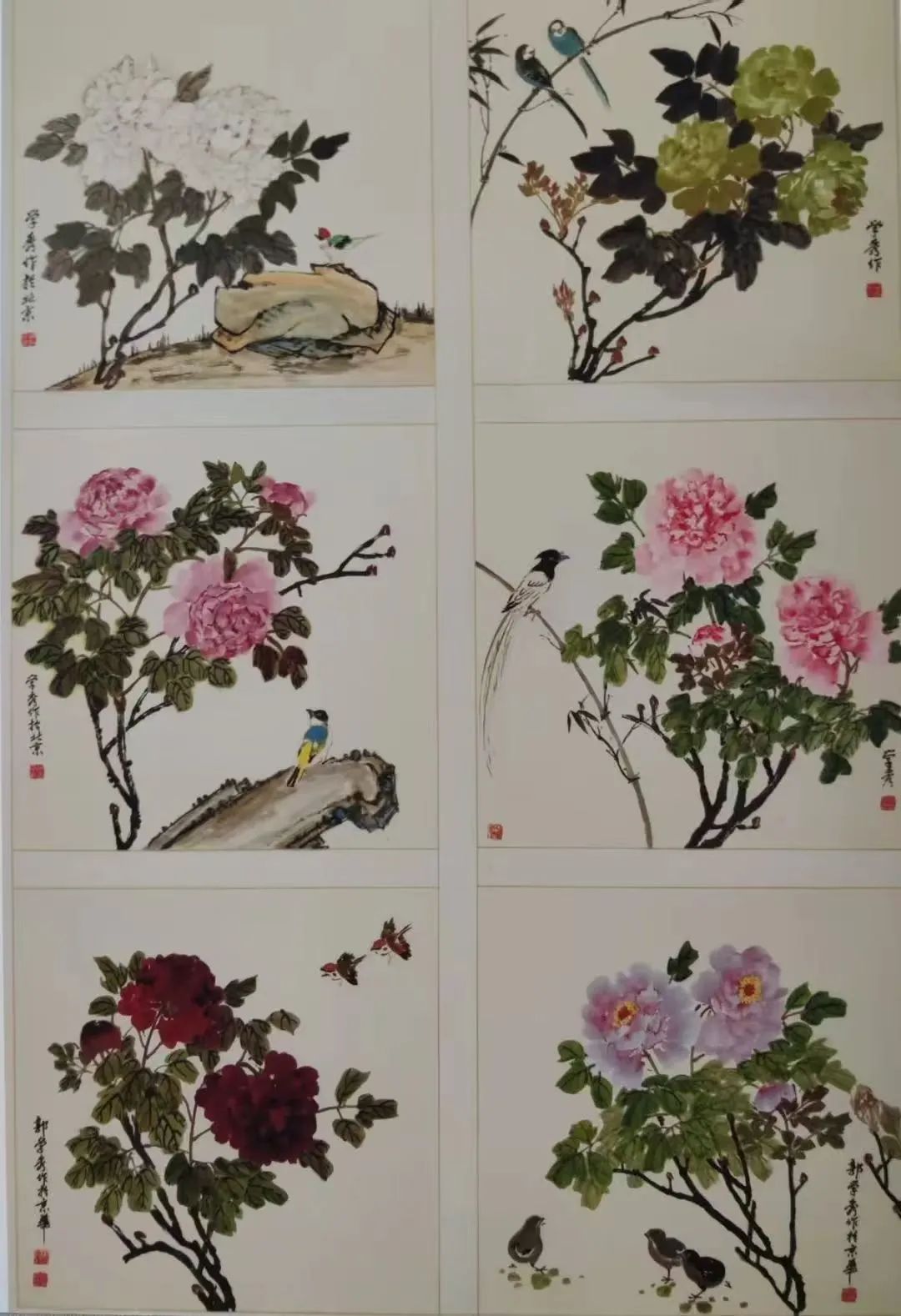

二、技法特征:色彩、构图与题材创新

1.工笔花鸟要具备真实、细致、富丽、典雅的艺术特点。

色彩是工笔花鸟画的重要表现手段,色彩关系处理不好,势必影响画面艺术效果。

例如:《孔雀牡丹》画面以绿色为主基调,作者用同类色的明暗来区别孔雀与牡丹的各自形象,及前后关系,以淡绿的竹色来虚化背景,突出孔雀和牡丹的主题,用重彩既表现牡丹主题,又反衬绿孔雀这另一主题,形成双主题的呼应变化。

工笔孔雀牡丹

2.构图的平衡与层次

精美的立意,要以相适应的构图来体现。

例如:《江南春意浓》通过一枝斜向画面右下方的海棠花,将画面连成一气,明艳的海棠与虚淡的芭蕉形成有层次的密,用两种植物的交织映衬来丰富春色的表达,同时体现江南的物候特征,如果不是两种物象的叠加,则失于变化,密而乏味,此处密以繁取胜,繁而不乱。疏处以鸟的动态来平衡画面,并形成虚处的画眼,通过白头鸟低头垂视昆虫的画眼区,既使观者联想到江南这种留鸟,有以昆虫为食的益鸟习性,又强化了海棠与芭蕉上鸟与昆虫的呼应关系,密处以实景交织,虚处以神态呼应。整个画面疏密有度,动静兼备,用不同物象共同构建江南春色。

《江南春意浓》

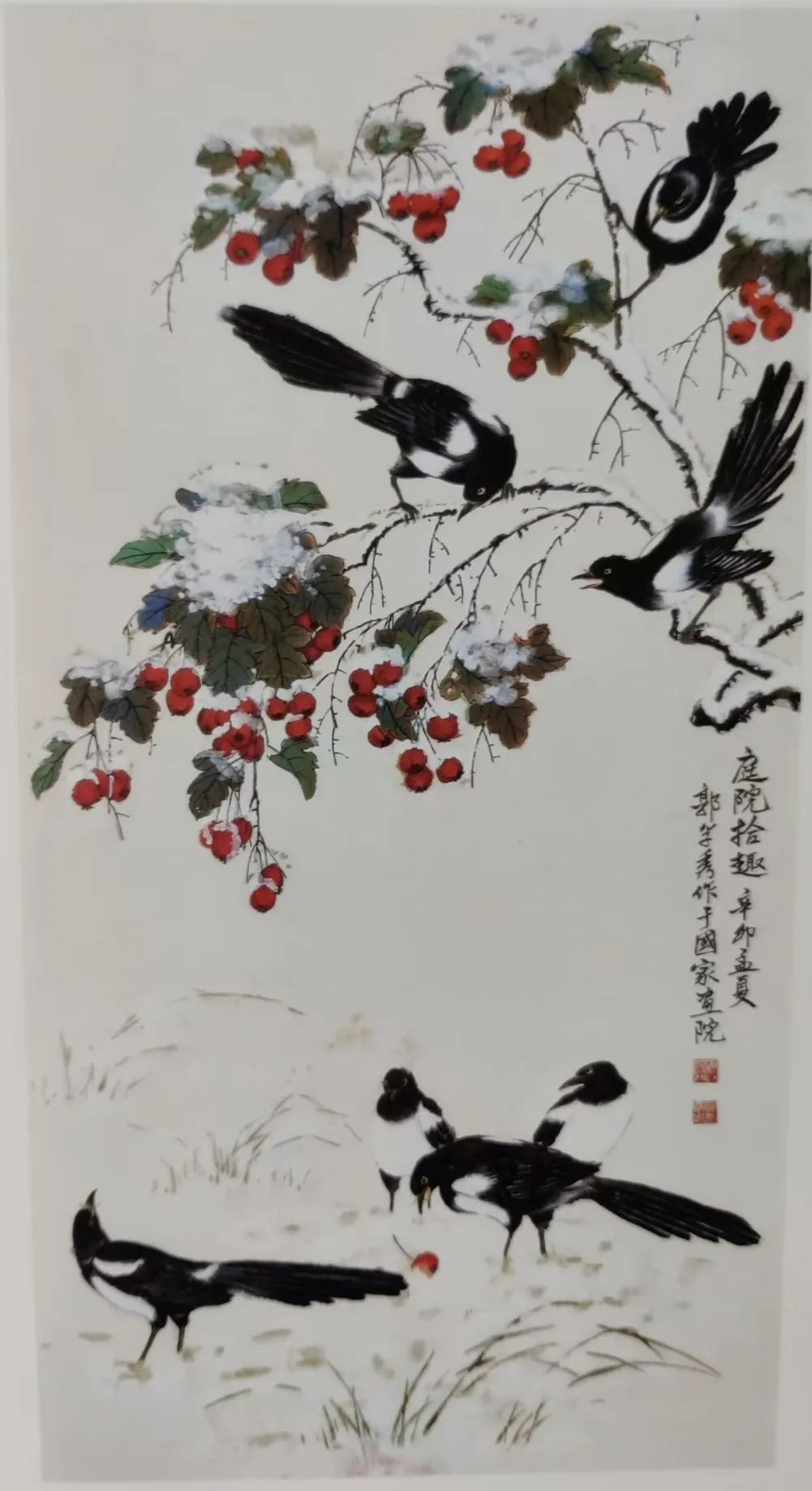

3、题材的生活拓展,除传统梅兰竹菊外,她常描绘庭院小品、蔬果草虫,如《庭院拾趣》和《秋趣图》中的蜘蛛与小鸡,葡萄架上的螳螂等,将日常景物和生活趣味升华为艺术意象,体现了生活艺术化,艺术生活化的旨趣。

《兰竹》

《秋趣图》

《庭院拾趣》

三、社会影响与艺术价值

郭学秀作品曾在中国美术馆、军事博物馆、劳动人民文化宫等多家场馆展出。作品曾被海淀区政府出访代表团作为礼品赠送友好国家。1990年向北京亚运会捐赠多幅作品,1992年向家乡蓬莱市捐赠多幅作品,作品《幽兰》由烟台博物馆收藏,作品《孔雀牡丹》由荣宝斋展出并收藏,中国国家画院毕业作品《庭院拾趣》由国家画院展出并收藏。在国内受灾时,通过绘画组织向灾区捐赠作品。海军政治部将画作赠送永暑礁守卫海疆的海军官兵。她在教学活动中推动了传统绘画的普及和鉴赏,使花鸟画从文人雅趣走向大众美育。

《庭院拾趣》

结语:传统脉络中的个性表达

郭学秀的花鸟画深根于传统,却未拘泥于古法。她以教学经验反哺创作,以生活观察丰富题材,通过工写结合,在色彩创新中找到了个人绘画语言。其作品既是技法的教科书,亦是情感的载体,展现出花鸟画这一传统题材在当代艺术环境中的生命力。正如她对牡丹的诠释——既有院体画的严谨,又有写意的奔放。郭学秀的艺术生涯,恰是传统与创新平衡的典范。

举报