精华热点

精华热点

陈吴村大寨留张氏家族来源

一、陈吴村概况

陈吴村在洛宁县城南7.5公里,是陈吴乡政府所在地。陈吴村位于陈吴乡中部的金门涧河东岸,全村总面积约4.5平方公里,其中原区占70%,川涧区占 30%。2015年底,户籍人口为3148人,常住人口为2628 人,耕地总面积为2341.5亩。

陈吴村建于哪个朝代,何时得名,已无可稽考。

相传在唐宋时期,有陈、吴两家人在陈吴街做生意经商致富,定居于此,得名 “陈吴”。这种说法流传已久。

在元末时期德里张氏在迁来以前,陈吴村一带,陈家是当地大户,张氏二世祖入赘德里陈家,张氏家谱有载,确有明证。

《陈吴村志》“大事记”记载:”清朝雍正年间,陈吴村老寨陈氏家族,迁居嵩县南衙里村。”谷圭塬九女山下姜凹村附近,有陈氏家族先茔,后裔迁往嵩县。至于吴姓目前还没有资料可考。

还有一种说法,比较可靠。据调查考证:陈吴老寨,原名陈坞,为汉朝金门坞所在之地。金门坞,故老相传,为东汉时期强弩大将军陈俊所修筑,后人为纪念陈俊修筑之功,故名陈坞。传至唐宋时期,陈吴两姓在此经商致富,得名陈吴。自明清以来,村名陈吴,相沿至今。

琅琊太守祝阿侯陈俊

《后汉书·陈俊传》记载:“建武二年,拜俊为强弩大将军,别击金门、白马贼皆破之。”

注:“金门、白马皆山名,在今洛州福昌县西南,盖贼起于二山,因以为名。”

金门山,在今洛宁县陈吴乡南;白马山在今涧口乡东南。

陈俊(?-47年),字子昭,南阳郡西鄂县(今河南省南召县)人。东汉中兴名将,云台二十八将之一。初随太常将军刘嘉,后来投奔大司马刘秀,参加了剿灭河北农民军、平定关东刘永、董宪、张步等割据势力。刘秀即位,历任强弩将军、泰山太守、琅琊太守,封新处侯。建武十三年,定封祝阿侯。建武十四年,为奉朝请。建武二十三年,去世。

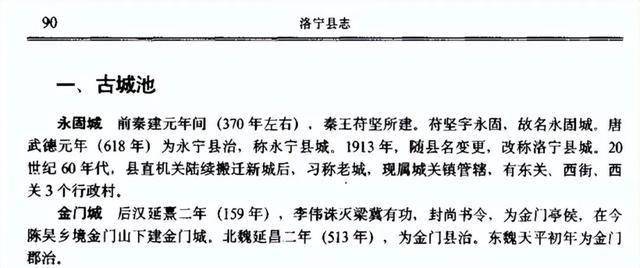

《洛宁县志》 一、古城池

金门城,后汉延熹二年(159年),李伟诛灭梁冀有功,封尚书令,为金门亭侯,在今陈吴乡境金门山下建金门城。北魏延昌二年(513年),为金门县治。东魏天平初年为金门郡治。

《洛宁县志》 卷二 地理 地名考 乡镇地名

“陈吴,相传古为陈坞,以金门坞切音名之。明末,陈、吴两姓在此经商致富,改名陈吴。”

在民国时期,陈吴村有老寨、大寨留、小寨留、泰山寨、平安寨、陈吴街、西头、南窑上等处,均修筑有寨墙,保卫村民安全。解放后,这些寨墙早已失去了它原有的功能,陆续被毁。现存的寨墙有老寨、大寨留、小寨留部分残留,寨墙巍然屹立,饱经忧患,见证了岁月沧桑,古老而顽强。

陈吴村的张氏家族有三个支派,陈吴村大寨留张氏家族、陈吴老寨张氏家族和陈吴老寨德里张氏家族。除张家外还有、杜氏家族、李氏家族、段氏家族、蒙氏家族、杨氏家族、胡氏家族、孙氏家族、毛氏家族、朱氏家族、雷氏家族、师氏家族、马氏家族、周氏家族等家族。

据陈吴村清雍正年间《杜氏家谱》记载:明朝洪武年间(1368-1398)杜氏始祖兄弟四人,由山西洪洞迁居河南府永宁县、宜阳县。杜伯灵、杜伯道迁居永宁县樊村,杜伯钦迁居永宁县陈吴村;杜伯党迁居宜阳县通阳村。

明朝洪武年间(1368年-1398)段氏先祖迁居陈吴村。

明朝初年杨氏始祖由山西省临汾金钿镇迁居金门川杨湾村,明朝中期杨氏先祖迁居陈吴村,支系分衍谷圭村。

明朝崇祯初年,德里张氏九世先祖张诵迁居陈吴老寨。

明末清初(1627年-1684年),张氏始祖讳易山西省洪洞县迁居陈吴老寨。后分为三支。长祖张志詵留居陈吴老寨;次祖张仲谷北渡洛河,迁居西经局村立祖;三祖张林、四祖张松南上后蒙开荒,迁居南蒙。后迁新寨,再迁月山原村定居。

明末清初(1627年-1684年),蒙氏始祖由山西洪洞迁居陈吴村。

李氏始祖由洛阳南马屯镇单寨村迁居陈吴村西头。

清朝后期,胡氏先祖由山西省洪洞县迁居陈吴村。孙氏先祖由西王村迁居陈吴村。

民国初期(1912年-1920年),朱氏先祖由新村迁居陈吴村;周氏先祖由孙村迁居陈吴村;马氏先祖由陈宋村迁居陈吴村。

民国中期(1920年-1930年)师氏先祖由寨子村迁居陈吴村;毛氏先祖由洛阳红山乡迁居陈吴村;雷氏先祖由大原雷寨村迁居陈吴村。

二、陈吴村大寨留张氏家族来源

陈吴村大寨留张氏家族,通常称为陈吴张家。因为张氏始祖迁居陈吴村以后,世居大寨留,故称陈吴村大寨留张家。留,是洛宁县地方方言,意思是里面的意思。陈吴村大寨留,就是陈吴村大寨里面。

据陈吴张姓清朝道光二十七年(1847年)所修的族谱记载,元朝末年,张氏始祖从山西省平阳府洪洞县迁居永宁县陈吴村,距今已有600多年的历史。陈吴村大寨留张氏家族是村中大家族,约有2000余人。

关于陈吴村大寨留张氏家族来源,目前能查到的记载有以下几处:

①陈吴村清道光二十七年十四世孙玉田谨叙《张氏家谱叙》:

“吾氏昔居山西省洪洞县,当元末时,迁氏来永,居陈吴村。始祖之祖先至失传,为人子孙不得溯所自始,良可惜也!自始祖下二世祖兄弟三人,分南、北、西三门,长与次安居本村,业耕读,殁始葬于坡头原,继迁葬于陈吴寨南,即今之老茔也。三祖徙居宜邑平泉村,从洪武起义,战破阳湖,身替君亡,皇明驰赠蔡国公,东兴侯讳兴,崇祯郡马英者,皆其后也。葬平泉之原,历有明时,俱有家谱,世系昭然可考而知也。至明季时,流冦作乱,家谱之地即荡于干戈。吾氏之谱遂失于兵火,诚可惜也。”

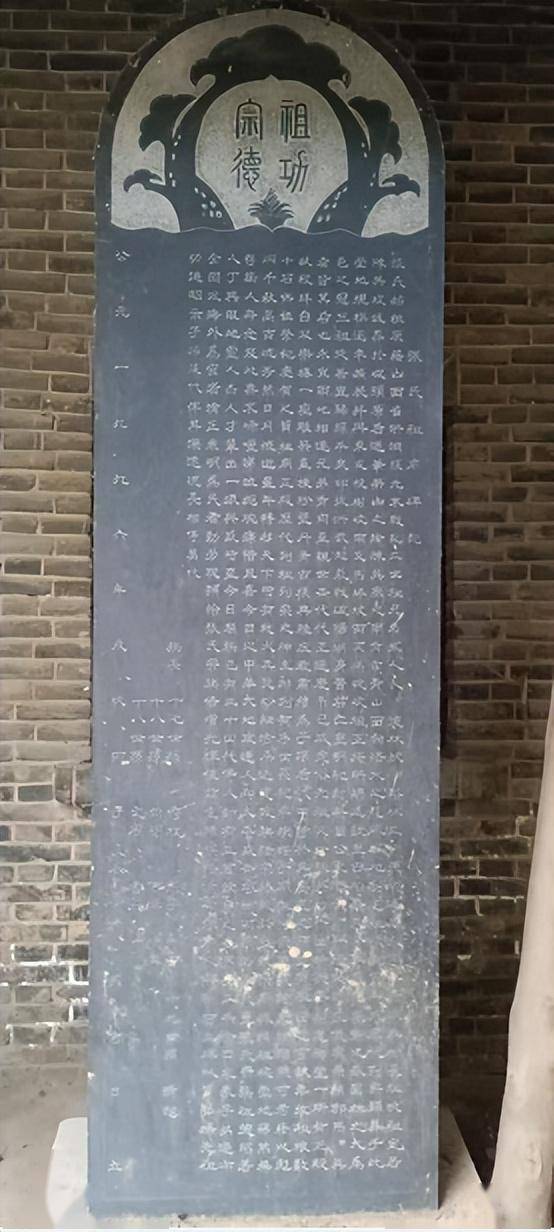

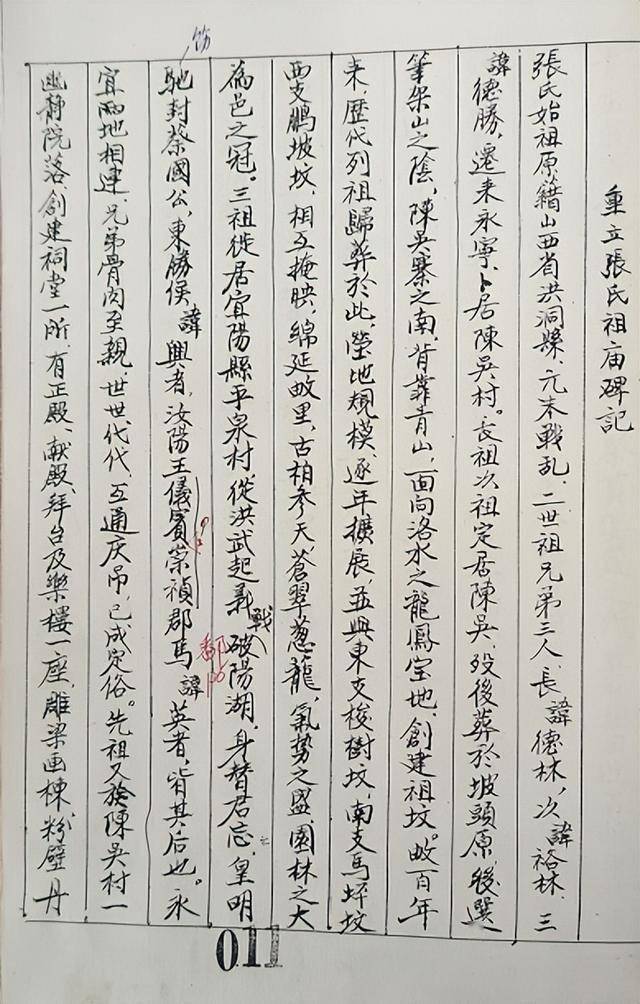

②一九九六年十八世孙 张向明、张信儒敬撰《重立张氏祖庙碑记》

“张氏始祖原籍山西省洪洞县。元末战乱,二世祖兄弟三人,长德林,次裕林,三德胜迁来永宁,卜居陈吴村。长祖,次祖定居陈吴....。三祖徙居宜阳县平泉村,从洪武起义,战破阳湖,身替君亡,皇明驰封蔡国公。东胜候讳兴祖者,汝阳王仪宾、崇祯郡马讳英者,皆其后也。......”

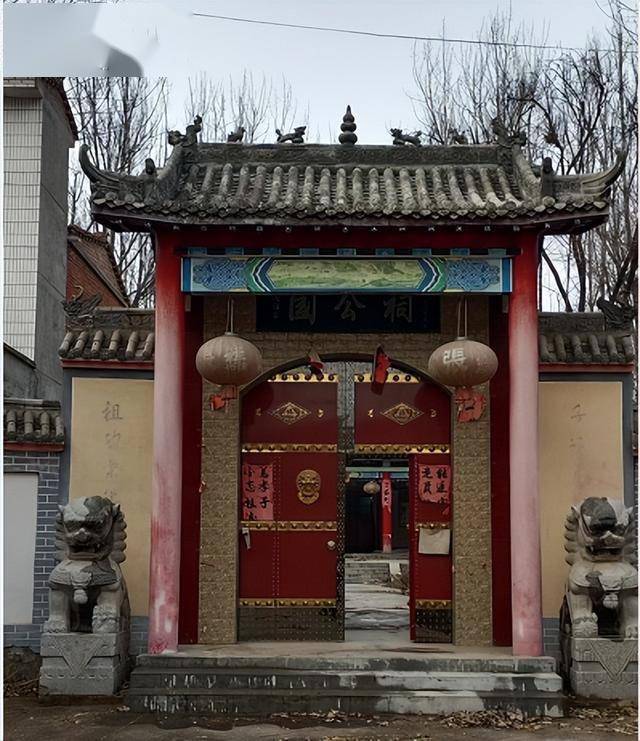

陈吴村张氏宗祠

重立张氏祖庙碑记

③十八世孙 文周谨記《重叙族譜序》:

“张氏自二世祖元末迁来永宁,迄今六百余年,……二世祖讳德胜,从洪武起义,战破阳湖,身替君亡,皇明驰赠蔡国公。三世祖讳兴封东胜候。六世祖讳英,为崇祯郡马,汝阳王仪宾,他们使我张氏光祖耀宗,门第生辉。”

④《张氏家谱 世系》:

“一世祖名讳失传,配 氏,子三,长德林,次裕林,三德胜。元末,自山西洪洞县迁来永宁,后世分南北西三门。”

⑤宜阳县平泉村清乾隆十四年十三代元孙生员 叔度拜撰并书《张氏祖庙碑记》:

宜阳县平泉村张氏祖庙

清乾隆十四年《张氏祖庙碑记》

“世传始祖殁年,为明太祖开国元勋。一世祖讳德胜,追封蔡国公;二世祖讳兴祖,封东胜候。以下至明季流寇作乱,家谱失传,三辈无考。至第五世一讳孝,孝之祖父亦不能为之追而溯也。后凿墓得中宫券砖,系成化年建茔,立祖讳风,子节符,又不知为几世祖也。依稀相传,自四世分为三枝,而报本追远之悉,又乌可以少之乎!”

⑥《陈吴村志》

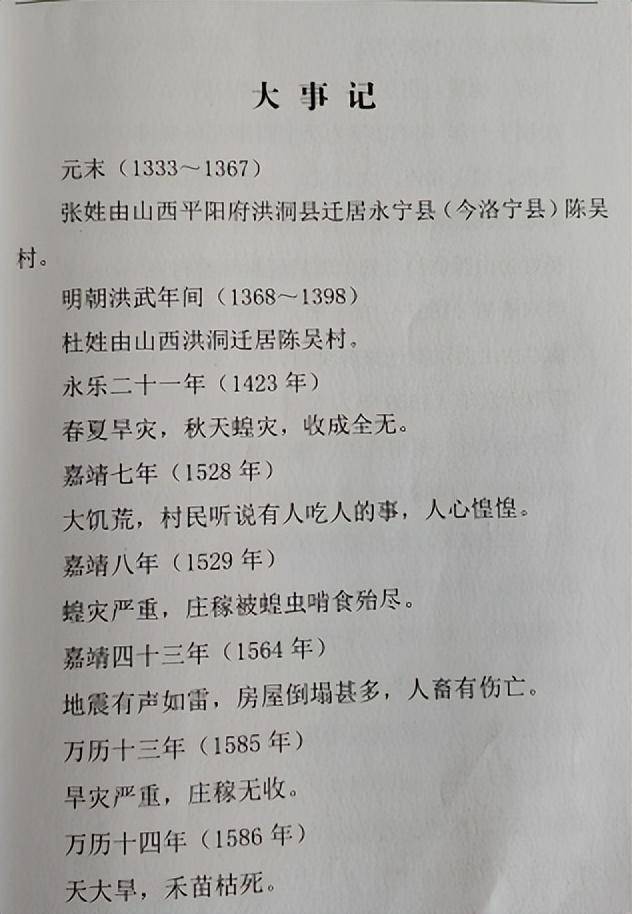

1. 《陈吴村志》“大事记”记载:

《陈吴村志》“大事记”

“元末(1333年-1367)张姓由山西平阳府洪洞县迁居永宁县(今洛宁县)陈吴村。”

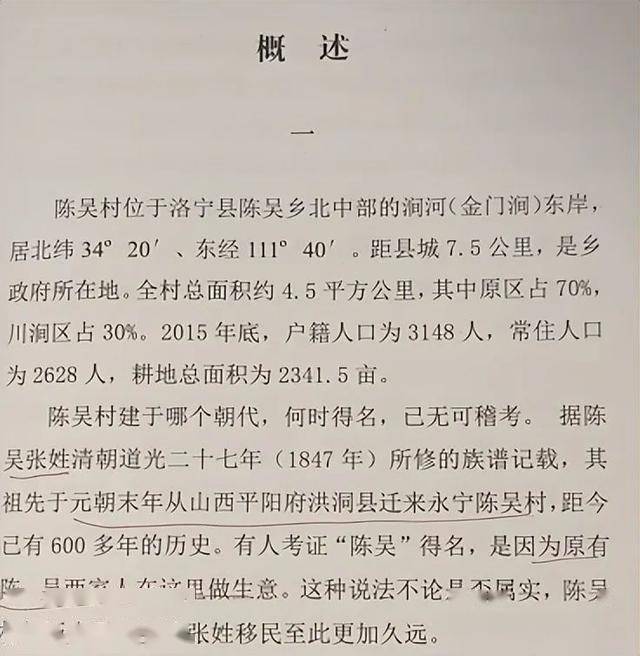

2.《陈吴村志》“概述”

《陈吴村志》“概述”

“据陈吴张姓清朝道光二十七年(1847年)所修的族谱记载,其祖先于元朝末年从山西平阳府洪洞县迁来永宁陈吴村,距今已有600多年的历史。”

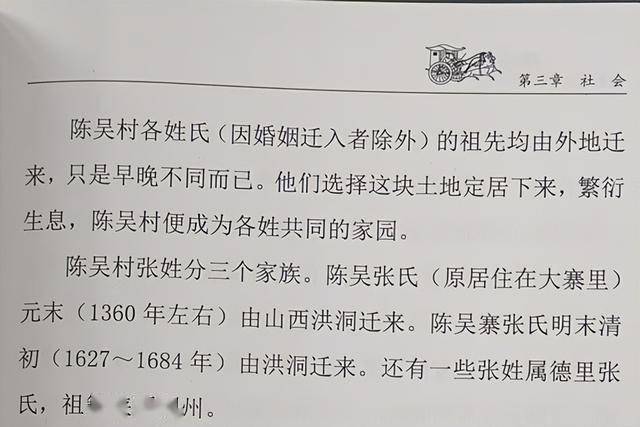

3.《陈吴村志》第三章 社会

《陈吴村志》第三章 社会

“陈吴村张姓分三个家族。陈吴张氏(原居住在大寨里)元末(1360年左右)由山西洪洞迁来。陈吴寨张氏明末清初 (1627-1684年)由洪洞迁来。还有一些张姓属德里张氏,祖籍陕西同州。”

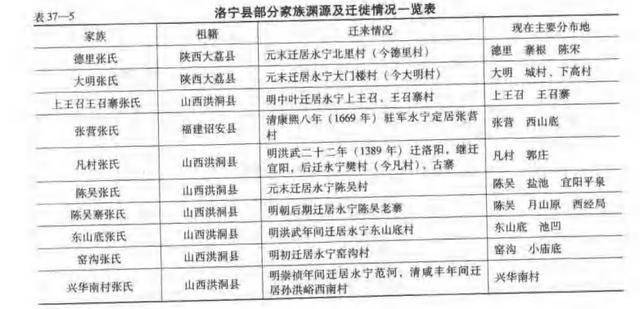

⑦2005年《洛宁县志》第三十七章 “民情民俗 第五节 姓氏 洛宁县部分家族渊源及迁徙情况一览表”记载:

“陈吴村张氏,祖籍山西洪洞。元末迁居永宁县陈吴村,现在主要分布地陈吴村、盐池村、宜阳县平泉村。”

参考文献资料:

清道光二十七年陈吴村《张氏家谱》。

清代小楷抄本盐池村《张氏家谱》。

1996年陈吴村《张氏家谱》。

2022年陈吴村《张氏家谱》。

清乾隆五十五年《永宁县志》

民国六年《洛宁县志》。

1991年《洛宁县志》。

2019年《陈吴村志》。

2005年《洛宁县志》。

陈吴村清雍正年间《杜氏家谱》。

王范镇《陈氏家谱》。

谷圭村《段氏家谱》。

宜阳县平泉村张氏家庙碑记。

范晔《后汉书》卷十八 吴盖陈臧列传第八

郦道元《水经注》洛水

数十年来调查采访资料。

作者简介:张泽武,洛宁县陈吴乡新寨村人,2003年,发起并成功组织成立了洛宁县姓氏文化研究会,担任常务副会长兼秘书长一职,2006年参与组织筹备成立洛阳市姓氏文化研究会,任副秘书长。2017年被推举为洛宁县姓氏文化研究会会长。2024年8月再次当选为洛宁县姓氏文化研究会会长。