丁再献骨刻文盛赞薛氏文化

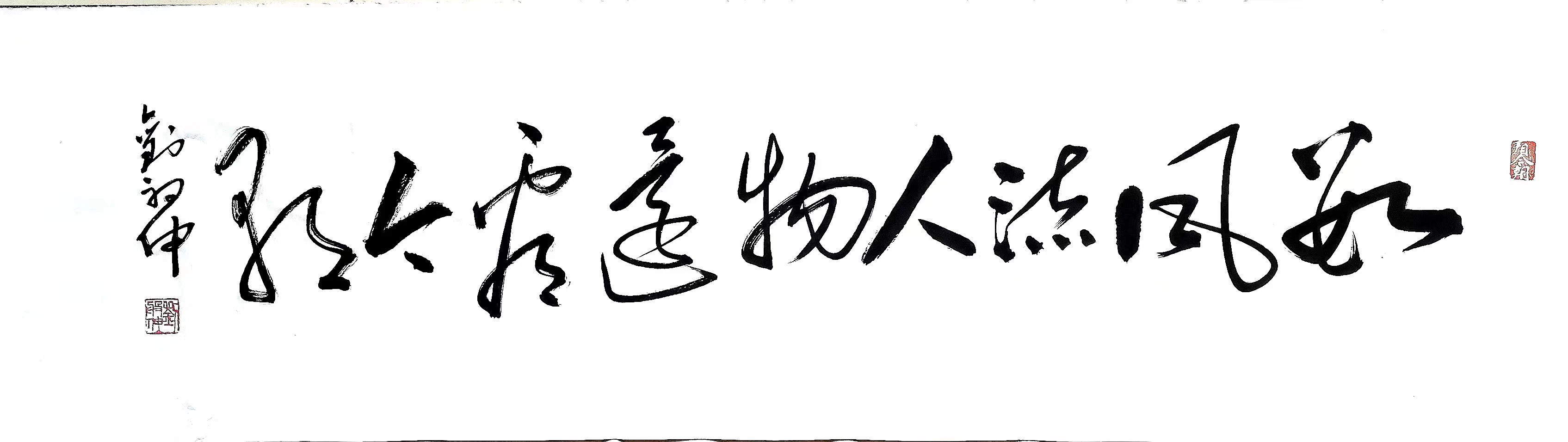

在华夏文明的浩浩长河中,姓氏文化如同一颗璀璨的明珠,承载着民族的历史记忆与精神传承。薛氏,作为一个拥有悠久历史和深厚文化底蕴的姓氏,从遥远的古代走来,历经岁月的洗礼,始终闪耀着独特的光芒。著名文化学者、中国骨刻文破译第一人、国家一级书法家、骨刻文书法艺术始创者丁再献先生为薛氏文化题书的楹联:“薛氏宗亲守正前行不止,车神后裔创新进取无终。

“此联集自东夷骨刻文,短短二十字,却如同一把钥匙,开启了薛氏家族文化精神宝库的大门,让我们得以一窥其深邃内涵与永恒魅力。 薛氏文化之魂:守正创新,源远流长

2025年2月25日,在泉城济南历山名郡丁再献的家中,一场充满文化气息的会面悄然发生。沂南老乡、沂蒙薛氏文化研究会负责人薛尚基、薛允峰两人怀着对薛氏文化的热忱与敬意,前来拜访丁老。丁老欣然挥毫,用骨刻文为他们题书了这副意义非凡的楹联:这不仅是一次简单的题字,更是文化传承的重要时刻,承载着对薛氏宗亲的美好期许和对家族精神的高度凝练。 溯源车神:奚仲造车,开启辉煌篇章。

据《左传》《史记》等典籍记载,薛氏先祖奚仲,乃黄帝之后,任姓。奚仲因造车有功,被夏王禹封为“车服大夫”,并封地于薛,古薛国由此而生,奚仲由此成为薛姓先祖。奚仲的马车发明,犹如一道划破夜空的闪电,照亮了人类交通发展的道路,成为中国古代科技史上的一大创举。马车的出现,不仅极大地解决了当时落后的交通问题,使得人们的出行更加便捷,物资的运输更加高效,还进一步促进了社会经济发展,推动了社会的进步,奚仲因此被后人尊为″车神"。奚仲卒后,葬于奚公山西南侧的绣球山之阳,后世各地支派都修建了奚公祠常年祭拜,以求出行平安。奚仲,成为了薛氏家族的骄傲与荣耀,激励着一代又一代的薛氏后人不断奋进。车神后裔、天下薛氏,继承发扬先祖奚仲的创新精神和开拓勇气,以先辈为榜样,勇敢地追求进步,不断探索未知的领域,在各个时代都留下了属于自己的辉煌印记。 大唐名将:薛仁贵的传奇人生与家国情怀 时光流转,历史的车轮滚滚向前,来到了辉煌灿烂的大唐盛世。在这个英雄辈出的时代,薛氏家族又诞生了一位名垂青史的传奇人物——薛仁贵。薛仁贵,原名薛礼,字仁贵,河东道绛州龙门县(今山西省河津市)修村人,是河东薛氏南祖房之后。他虽出身贫寒,以耕种为生,但却胸怀大志,渴望在广阔的天地中一展宏图。唐太宗亲征辽东之时,薛仁贵应征入伍,在战场上,凭借着非凡的勇气和卓越的军事才能,屡立战功,声名远扬。薛仁贵的一生,是波澜壮阔的一生,是充满传奇色彩的一生。他以忠诚和勇敢,诠释了军人的使命与担当;以智慧和谋略,书写了大唐的辉煌与荣耀。他的故事,不仅是个人的奋斗史,更是薛氏家族精神的生动体现。他的英勇无畏、坚韧不拔,以及对国家和民族的无限忠诚,成为了薛氏后人学习的楷模,激励着他们在各自的领域中,为了国家的繁荣富强,为了家族的荣誉,勇往直前,拼搏奋斗。 当代骄子:双院士的科研成就与时代担当 岁月更迭,历史的画卷翻到了当代。在这个科技飞速发展的时代,薛氏家族再次展现出了强大的生命力和卓越的智慧,孕育出了两位令人瞩目的科研巨星——中科院士薛其坤和薛群基。他们以渊博的学识、卓越的科研能力和无私的奉献精神,在各自的研究领域取得了举世瞩目的成就,为国家的科技进步和社会发展做出了巨大贡献,成为了薛氏家族的骄傲,也为整个中华民族赢得了荣誉。

薛其坤,国家最高科学技术奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授,南方科技大学校长、党委副书记,首个斩获菲列兹•伦敦奖的中国科学家。他长期致力于凝聚态物理领域的研究,在量子反常霍尔效应、拓扑绝缘体等方面取得了一系列具有国际影响力的科研成果。量子反常霍尔效应,这一被科学界视为“诺贝尔奖级别的发现”,其发现过程充满了艰辛与挑战。薛其坤带领着他的科研团队,经过多年的不懈努力,克服了重重困难,终于在实验中首次观测到了量子反常霍尔效应,为人类在凝聚态物理领域的研究开辟了新的道路。这一成果的取得,不仅标志着我国在该领域达到了世界领先水平,也为未来信息技术的发展带来了新的曙光。

薛群基,中国工程院院士,润滑与防护材料领域的著名专家。他在润滑材料、特种表面工程等方面的研究成果,广泛应用于航空航天、机械制造、能源等多个领域,为我国的国防建设和国民经济发展提供了重要的技术支持。在航空航天领域,他研发的高性能润滑材料,有效解决了飞行器在极端环境下的润滑问题,确保了飞行器的安全可靠运行;在机械制造领域,他的研究成果提高了机械设备的性能和寿命,推动了我国制造业的转型升级。 薛其坤和薛群基,这两位当代薛氏骄子,他们站在时代的前沿,以科技创新为己任,用智慧和汗水诠释着薛氏家族“创新进取无终”的精神内涵。他们的成就,不仅是个人的荣誉,更是薛氏家族传承千年的文化基因在当代的精彩绽放。他们的故事,激励着更多的薛氏后人投身于科学研究事业,为实现中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。 传承之举:沂蒙薛氏文化研究会的坚守 在当代,沂蒙薛氏文化研究会的负责人薛尚基、薛允峰、薛永文、薛庆登、薛庆存、薛玉成、薛善友等人,团结一致,以传承薛氏文化为己任,不辞劳苦,默默奉献。他们的努力,如同涓涓细流,汇聚成推动家族文化传承与发展的强大力量。 历经数年,他们全身心投入到修家谱的工作中。

家谱,作为家族历史的记录者,承载着先辈们的奋斗足迹和家族的传承脉络。修家谱的过程,是对家族历史的一次深度挖掘和梳理。他们四处走访,查阅大量的历史资料,拜访家族中的长辈,收集每一个可能被遗漏的信息。从家族的起源,到迁徙的轨迹,再到每一代人的生息繁衍,他们都力求做到准确无误。在这个过程中,他们遇到了诸多困难,资料的缺失、信息的模糊,都没有阻挡他们前进的步伐。他们凭借着对家族文化的热爱和执着,克服了重重困难,最终完成了沂蒙东汶薛氏家谱的修缮工作。这份家谱,不仅是家族历史的见证,更是连接家族成员情感的纽带,让每一位薛氏后人都能找到自己的根,铭记家族的传承。 同时,他们还积极参与建设薛氏文化展厅的工作。文化展厅,是展示家族文化的重要窗口。在这里,人们可以通过实物、图片、文字等多种形式,深入了解薛氏家族的历史变迁、文化传承和杰出人物。展厅中陈列着奚仲造车的模型,仿佛让人穿越时空,回到了那个古老的时代,亲眼目睹奚仲的伟大发明;展示着薛仁贵的生平事迹,让人们感受到他的英勇无畏和爱国情怀;还有当代中科院双院士薛其坤和薛群基的科研成果介绍,彰显着家族在新时代的辉煌成就。这些展品,不仅是对家族历史的回顾,更是对后人的激励,让他们明白自己肩负的责任和使命。

沂蒙薛氏文化研究会的这些举措,正是对薛氏家族“守正前行不止”精神的生动实践。他们坚守着传承家族文化的正道,在面对困难时毫不退缩,始终保持着积极向上的态度,不断努力前行。他们的付出,为薛氏文化的传承和发展做出了重要贡献,让家族文化在新时代焕发出新的生机与活力。 楹联解析:守正创新,传承家族精神 回到丁再献先生为薛氏文化题书的楹联,“薛氏宗亲守正前行不止,车神后裔创新进取无终”。从格律上看,此联对仗工整,从内涵上深入剖析,上联“薛氏宗亲守正前行不止”,“守正”二字,是对薛氏家族道德准则和价值观念的高度凝练。它要求薛氏宗亲在为人处世中,坚守正道,秉持正义,遵循社会的伦理道德规范,不偏不倚,不为外界的诱惑和压力所动摇。这种坚守,是一种内在的力量,是家族传承的根基。无论是在古代还是现代,薛氏族人都以“守正”为座右铭,在各自的岗位上,诚实守信,正直善良,赢得了社会的尊重与认可。 “前行不止”则体现了薛氏家族积极向上、勇往直前的进取精神。家族的发展如同逆水行舟,不进则退。薛氏宗亲们深知这一点,他们在坚守正道的基础上,不断努力奋斗,追求进步。无论是在政治、经济还是文化领域,都有薛氏族人活跃的身影。他们凭借着自身的智慧和勤劳,为家族的繁荣昌盛贡献着力量,一代又一代,从未停止前进的步伐。从奚仲造车开启创新之路,到薛仁贵驰骋沙场建功立业,再到当代双院士勇攀科技高峰,薛氏家族始终在前行的道路上砥砺奋进,不断书写着新的辉煌。 下联“车神后裔创新进取无终”,“车神后裔”明确了家族的渊源,追溯到遥远的古代,车神奚仲为后人留下了宝贵的精神财富和文化遗产。

这不仅是家族荣耀的象征,更是激励后人不断奋进的精神旗帜。“创新进取无终”强调了家族与时俱进、勇于创新的精神特质。在时代的浪潮中,固步自封只会被淘汰,只有不断创新,才能跟上时代的步伐,实现家族的持续发展。薛氏后人继承了祖先开拓创新的基因,敢于突破传统思维的束缚,勇于尝试新的事物和方法。在科技、商业、艺术等各个领域,他们不断探索,取得了令人瞩目的成就。而“无终”二字,则表达了这种创新进取的精神永无止境,无论时代如何变迁,家族的后人都将秉持这一精神,不断创造新的辉煌。 丁再献先生的这副楹联,不仅仅是对薛氏家族和车神后裔的赞美与期许,更是对整个中华民族优秀传统文化中家族精神的高度凝练。它将薛氏家族的历史传承、价值观念和精神追求融为一体,以简洁而深刻的语言,展现了薛氏文化的博大精深。这副楹联,如同一座灯塔,照亮了薛氏家族后人前行的道路,激励着他们在传承与创新的道路上,守正不渝,进取不息,书写属于自己的辉煌篇章,让家族的精神在历史的长河中永远熠熠生辉。同时,薛氏家族文化中所蕴含的家族观念和团结互助精神,也能够增强人们的归属感和责任感。在现代社会,虽然人们的生活方式和价值观念发生了很大的变化,但家族的纽带依然紧密。传承和弘扬家族文化,能够让人们铭记自己的根,增强家族的凝聚力和向心力,促进家庭成员之间的相互关爱和支持。这种家族观念和团结互助精神,还能够延伸到社会层面,促进社会成员之间的团结协作,共同为社会的发展贡献力量。

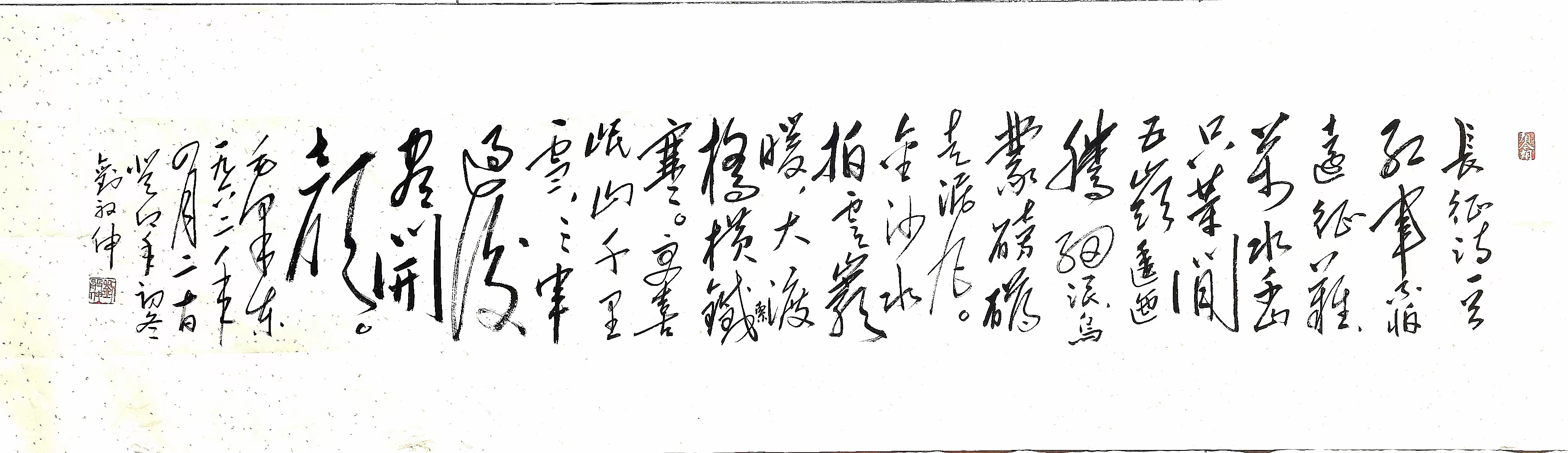

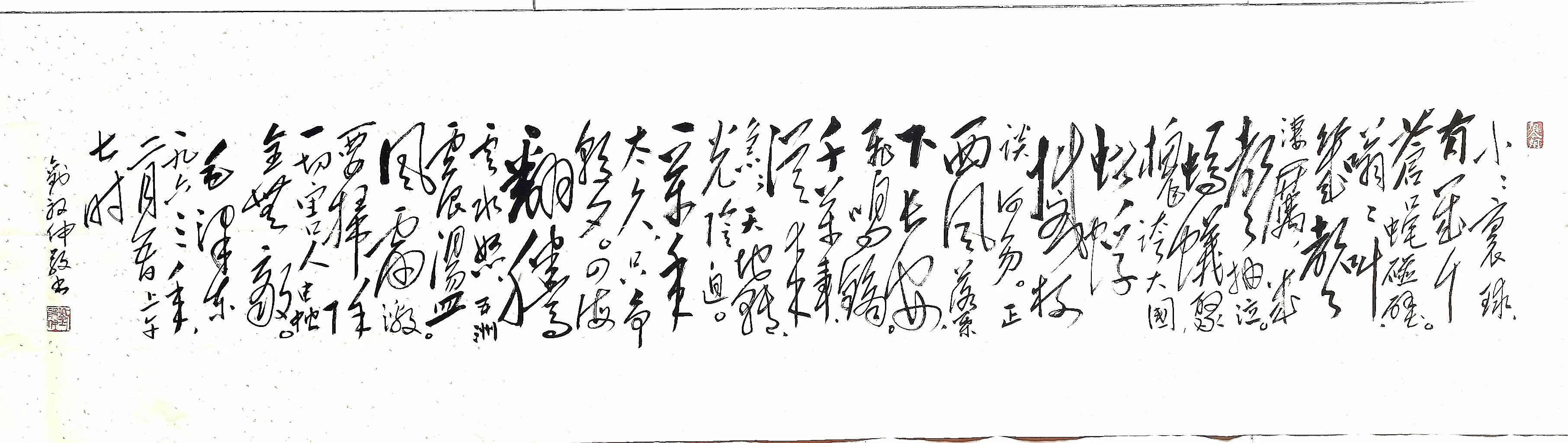

丁再献先生简介:著名文化学者、诗人、作家、国家一级书法家,是东夷骨刻文字的系统破译者,又是骨刻文书法艺术的始创者,清华大学中国首届楹联书法高研班学员,中国楹联书法研究会常务理事,并兼任诸多社会职务和数家院校客座教授及硕士研究生导师。丁老先生与其家兄丁再斌破译出了900个比甲骨文早1300多年的东夷骨刻文,并集字创作成格律诗词楹联等名言佳句,再以书法艺术的形式表达出来,形成了集破译、诗词和骨刻文书法艺术于一体的独格的风格。

本文作者:刘唐山,网络作家、摄影家、山东沂蒙文化研究会副秘书长,1966年出生于沂南县青驼镇,创办有青驼唐山影音传媒,《山路》文学…致力宣传沂蒙、传播沂蒙文化工作。

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版