精华热点

精华热点 民国时期

聚乐村的三处店址在哪里?

蒋则文

聚乐村饭店是博山知名的百年老字号,现在的多数人只知道聚乐村店址曾位于西冶街中段,即街道西边景德东店的南邻,再就是位于原赵庄冷藏厂的聚乐村现址。那么,开业于1919年夏天的聚乐村饭店在民国时期就有三次迁址,这三次迁址的具体店址是在哪里呢?尤其是1919年最早开业的准确店址在哪里呢?从目前我们所接触的相关资料看,还未见到一份资料翔实而准确地说明民国时期聚乐村的这几处店址,尤其是首次开业和第一次搬迁的店址,这成了百年老店聚乐村发展史上一处令人遗憾的空白。作为家乡人,自感都有关心和爱护家乡名店的义务。也正因如此,不揣浅陋,仅就目前所能了解的情况作一个浅浅的定位。

首次开业的店址在哪里?

1919年夏天,聚乐村饭店〔庄〕开业,主流的说法是在西冶叠道街轿杆胡同。如果不去细品深究,这一说法似乎没有疑点,但稍稍捋一捋聚乐村在民国时期的三次迁址,聚乐村首次开业在轿杆胡同的说法就有值得商榷和探讨的疑点。

我近期因写“叠道街”小文与叠道街的老街坊座谈,并与家住叠道的几位老同学与好友进行了远程电话交流,其中关于聚乐村民国时期的店址都说是在原叠道(东)轿杆胡同,准确位址在(东,下同)轿杆胡同西边由南往北第二个大门。这座宅院为南北两个院落,老街坊们对于上世纪四、五十年代聚乐村座落于这座宅院至今仍有多方面具体而形象的实证记忆。老人们说,聚乐村店址在轿杆胡同一直到上世纪五十年代后期才迁到西冶街景德东南邻。聚乐村曾在轿杆胡同营业过这是一段应该确定的历史,问题是,轿杆胡同的店址是不是聚乐村的第一店址?即1919年夏天开业时的店址?对此,老街坊们都感到模糊起来,在日前我所接融的老街坊中已没有人能够肯定地说出首次开业的准确店址。

《博山老字号》中有昃先生的《聚乐村》文章

探究较近的地方史一般有两条渠道,一是访问乡亲;二是查寻资料。目前,有关聚乐村早期经营状况的权威性史料应属昃继广先生1983年撰写的《聚乐村》一文,他在写到1919年夏天聚乐村开业的地址时说:“饭庄地点在西冶叠道街北首”。轿杆胡同位于叠道街北首,方位正确,但为什么不说位于叠道街轿杆胡同内呢?再说的具体一点不是更好吗?因为这时的轿杆胡同在叠道街乃至西圩已是一条很有影响力的胡同:仁和成东家石氏家族、景泰成股东徐家均居于该胡同内,而仁和成石毓琳、尚居于大核桃园的晚清进士石金声又都是创立聚乐村的主要股东,轿杆胡同南口又是石家当时极有影响的仁和成组合楼,聚乐村在轿杆胡同开业,可谓地理优越、人和气盛。重要的是,轿杆胡同那时已是一条知名胡同,人们并不陌生,行文应该注明这一重要的具体地址,那为什么只写北首而没有写明轿杆胡同这一具体位址呢?一个很重要的疑点是,聚乐村当年开业的地址是在叠道街北首,但不在轿杆相同内。

不在轿杆胡同又在哪里呢?在叠道街轿杆胡同往东约百米的北面半条胡同内。这半条胡同就是我在《叠道街》小文中讲到的原第三百货公司叠道街烟酒副食门市部东邻的那条约有50米长的半胡同。《叠道街》小文发表后,我昔日小学同学王荣俊在留言中提示了如下信息:“……文中提到我儿时所居住的地方,也就是半胡同最北面的王宅,其实早年是聚乐村饭店的旧址。该宅院分为南北两院,北院北面是2层楼房,东、西各为三间平房。北院东侧有一水井,还有饭店的制作间。南院西边也有三间平房,南面有四间高出院子路面的平房,有四、五级青石台阶,四间房子的布局,西边隔出一间,东边的一间为耳房,是饭店的账房所在处。我儿时所居住的房子,是在南、北院中间的一处三居室,房子南、北两面中各有一扇门,贯通南、北两院,也叫过堂屋。在南院的西南角处,建有一个地窖,那是饭店储藏室。我出生于此,并在此居住20多年……”荣俊同学对当年聚乐村的这处店址描述的很详细。荣俊与我是同龄人,如果聚乐村是1932年迁往西冶街,那么距荣俊的儿童时代约20多年,院内布局不会有大的改变,荣俊作为亲历者及家人的言传可以作为一条重要的参考资料,是聚乐村开业店址的一条重要信息。

荣俊提供的这条信息可以相信是当年聚乐村的店址,但还不能说明就是1919年夏天首次开业的店址。而昃先生文中关于聚乐村开业的语言表述可以作为这是聚乐村首次店址的一条佐证:“饭庄地点在西冶叠道街北首。”这就是我前面讲的昃先生不写知名的轿杆胡同而只写叠道街北首的原因。因为这条半胡同当时可能没有胡同名或者胡同名的知名度极低,而该胡同周边又没有现在时兴的

第二个店址在哪里?

昃先生在《聚乐村》一文中写到:“从一九一九年到一九三二年,在这十多年里,聚乐村盈利不小,积累了雄厚的资金,经股东会议研究,用款四千余银元,另觅新址扩大经营,于是在西冶街北首路东,新建了四合院,盖起了两座东西二层楼,比旧址扩大两倍……”那么,聚乐村由叠道街北首小半胡同第一次搬迁到西冶街北首路东,这个“北首路东”的准确位置是哪里呢?在目前我们所见的相关资料包括信史《博山区商业志》,对于聚乐村的首次开业店址和第一次迁至西冶街的新店址均是语焉不详,这就为寻踪聚乐村的新店址增加了难度。关于新店址民间主要流行着三种说法:一是原博山区邮电局地址;二是邮电局北侧地址;三是原博山糕点厂地址。

近期我在较深入地了解聚乐村新址过程中,有两种说法应予重视,一是邮电局北侧。1932年聚乐村的店貌、布局不能完全保留,但截至1993年西冶街大规模改造前的旧建筑,我们可以寻踪聚乐村的遗存旧貌。老街改造前原邮电局的北侧紧邻是丁家的上下各两间的临街二层小楼,小楼后面为套间,没有院子;丁家北侧为一条东西走向过道,沿过道进内即位于丁家后面的刘家住宅。过道北侧则是原博山糕点厂厂址。从丁家与刘家当时的民居规模和建筑形式看,与昃先生文中的描述不符。而我的老友黄祖杰先生对此的描述又十分清晰:“(聚乐村位于)西冶街路东(原西冶街邮电局北侧),建筑结构为四合院落,东西南均为二层小楼,各开三间,北面是三间小瓦屋顶的平屋,用于制作间。饭馆的大门位于院子的西南角,门口朝西,大门下端有踢脚:即大门框下方的门枕石有石槽,门枕石约有40厘米高……这个阶段的聚乐村,在博山的餐饮同行里面已经是地位显赫,顾客盈门了。”祖杰先生工笔画般地如此精确来源于他胞兄少年时代对这里的清晰记忆,而这清晰记忆的“北侧”又显然不具备这样精美的建筑,那么,这清晰的记忆到底是哪里的印象呢?

刘连贵老师采访百岁老人朱老太太

为此,《三条老街》主编刘连贵先生亲自拜访了家住原西冶街邮电局正对面路西的朱老太太。朱老太太1925年生人,1943年走进这里至1993年西冶街拆迁,至少半个世纪始终是邮电局的对面邻居,即路东是邮电局,路西是朱家。健在的百岁老人对当年的聚乐村与后来的邮电局如数家珍:1943年,那年18岁的朱老太太结婚,婆家喜宴就在位于西冶街北首的聚乐村,即与朱家宅院对面路东的原邮电局旧址。当其长子出生后,聚乐村即由对面搬迁至叠道街轿杆胡同。其长子1947年生人,始终生活、工作在博山,健在的母子二人对于聚乐村曾经的院门旧貌与院内布局仍然记忆犹新。他们的描述与祖杰弟的描述高度吻合,从佐证的力度上分析,朱老太太的记忆描述似应更有力度,但此时尚不能因此而轻易否定祖杰先生的说法。

87岁李圣喜老人在查阅资料

为此,我微信拜访了原区邮电局工会主席、现年87岁的李圣喜老人。老人精神矍铄,思维清晰,非常认真地回复了如下文字:“……记得1958年入局时,在邮电后面院内东侧,有一旧式二层小楼,一楼为报刊发行和投递室。二楼三间通庭,为长〔途〕市话机房。当时领导组织我们这些刚入局的到二楼话务机房参观,看到室内墙边竖着不少像门板样的屏扇,内里镶着细玻璃丝状的画有虫鸟花卉美女的图案,可能是美琉为其特制的。后来我问有关老同志,机房内怎么放这些东西?他们的回答是,这些是当时盖〔新〕大楼时,拆旧楼撤下的,因此址原是聚乐村饭店。大楼原址原有一二层旧式坐东朝西临街的土木结构小楼,这些屏扇就是从这楼拆下的……”李老的说明又是一条亲历者的佐证。现在,依据(1)原邮电局北侧民居不具备原饭店规模;(2)朱老太太亲身经历;(3)李老的亲历回忆等三条佐证,还有祖杰弟转述胞兄的精致回忆(只是记忆的天平稍稍偏向了北侧),我们可以说:聚乐村第一次由叠道街搬到“西冶街北首路东”的店址就是原区邮电局旧址。

轿杆胡同是第三个店址

轿杆胡同西边由南往北第二个院门是聚乐村的店址,至今是家乡老年人共同的传说和记忆,但这是第几个店址呢?许多人就感到模糊不清。王颜山先生在其《厨边杂谈》(2018年出版)一书中描述1919年聚乐村开业时的店址就在轿杆胡同,他这样写道:“饭庄地点在叠道街轿杆胡同与陈家胡同的拐角处,后来迁于西冶街中段新址。” 这一说法与昃先生的说法有重大差别:一是首次开业的店址不同,二是由第一店址搬迁至第二店址不同。这一说法认为首次开业店址就在轿杆胡同,第二店址在西冶街中段而不是北首,即没有小半胡同店址和原邮电局店址。由此可以说, 聚乐村自1919年至西冶街拆迁前只有两个店址。颜山先生此说晚于昃先生的说法,既然晚于昃先生,那么,颜山先生无论是否读过昃先生的这一说法而仍然持此说,一定会有这一说法的充分依据,只是我们还没有见到这种说法的依据,这可能还须时日。

事实上,聚乐村在东轿杆胡同的店址至今留在许多街坊乡邻的记忆中:在座谈我的小文《叠道街》时,众街坊对此就有共同的肯定和记忆;世居轿杆胡同的老同学徐志修、曾在这第三个店址居住过的好友田卫国、族亲蒋韶华等对于这一店址的许多遗迹都有更多贴近的记忆,相信家乡人对于聚乐村这一店址的布局传说同样会有更多的了解,不再赘述。

准确些说,东轿杆胡同是聚乐村从西冶街北首再搬回到叠道街的第三个店址,是应该认可的历史真实。

两点浅浅的思考

◎一是聚乐村几个店址的时段。从我们目前掌握的有限资料看,第一店址的经营时段是1919年—1932年;第二店址的经营时段约1933年—1947年前后;第三店址的经营时段约1947年前后—1959年前;第四店址即西冶街中段、原景德东南邻,经营时段约1959年后—1994年城市改造前。此后因城市改造而暂时停业了一段时间,约2000年后,聚乐村迁往赵庄原冷藏厂即现址。这里说的聚乐村指其总店,并不涉及历史发展中的其他分店。这里须要思考的问题是,民国时期的三处店址是租房、典房还是买房?从当年聚乐村发展的经济实力与街里房产的宽松程度看,这期间聚乐村应该拥有自己的房产,聚乐村有没有自己的房产呢?

◎二是从民国时期三处店址看,第一处店址和第三处店址(轿杆胡同)是否是聚乐村的房产不好推论;但第二处店址(即原邮电局原址)很象是买房,如果不是买房,不会斥资在新址建起那么气派的建筑。从亲历者的回忆看,聚乐村在第二店址经营的时间约有十多年。这里须要思考的问题是,无论是租、典或是聚乐村自己的房产,曾经投入这么大的财力和物力建起这样簇新的建筑,并且是座落在繁华地段的聚乐村怎么会又撤离这处店址、搬回相对偏僻的轿杆胡同呢?这个撤离的原因对于当时的聚乐村应该是不可抗拒,是什么原因呢?

百年老年聚乐村是我们家乡一张金色的名牌,凝聚了家乡人的心血,蕴涵着家乡厚重的文化,也正因如此,我们才始终以敬重、热爱和虔诚的心情来尽力理清聚乐村百年历史发展中这三处应该确定的店址。但因资料与水平所限,这篇小文仅仅是一点浅见,敬请指正。

2024.11.29

衷心感谢:百岁老人朱老太太,87岁李圣喜老人;

衷心感谢:刘连贵,朱秀桐, 曲克敏,王荣俊,徐志修,黄祖杰,康忠远,高绪刚,李僖章,田卫国诸好友;

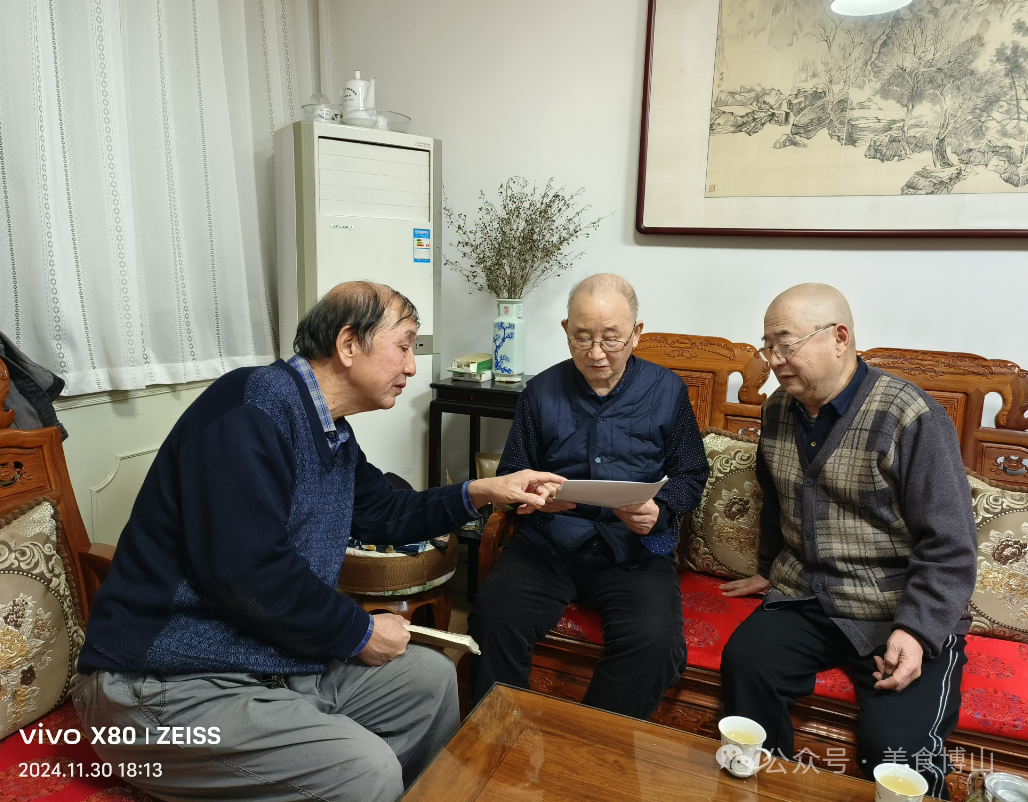

作者与堂兄弟则斌、则良在审稿

衷心感谢我的堂兄弟:蒋则斌,蒋则良;族亲:蒋韶华(帛衫人)。

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版