商河末代拔贡彭文炳

□庞佃军

1905年,延续千年的封建科举制度被废除了,但为了给全国的老秀才、老举人们留个出路,优拔贡、举贡被保留了下来。1909年(宣统元年)的宣统己酉科,即是科举被废后最后一届优拔贡举,也成为清朝最后一届科举考试。在这次科举考试中,商河县龙桑寺镇刘集村的彭文炳考取了拔贡,成为末代拔贡之一。

简单点说,拔贡是正式科举之外的一种补充性的选拔。类似于现在的保送。按照传统惯例,每十二年(逢酉年)举办一次拔贡。全国的秀才经所在府州县学推荐,通过本省统一举办的拔贡考试(相当于乡试)后,次年即可往京城参加礼部会考及殿前朝考(相当于会、殿试),进入前两等即可授官。考取拔贡的彭文炳,当年即出任安徽州判(从七品)。当然,纵观彭文炳短暂一生,从七品的为官经历并不足称道,他真正让后人所铭记的是为当地教育事业所做出的突出贡献 。

彭文炳(1868-1931),字星如,号痴僧,别号梨园遁叟。原籍河北枣强县,明代迁居商河县今龙桑寺镇刘集村,诗书传家,美誉一方。彭氏至第五世彭辉廷,家业兴旺而礼遇众邻,为时人所称道,并于嘉庆年间(1796-1820)获授儒林郞(清代从六品文职官员名称)、候选布政司经历(布政司内负责出纳文书事务的官员,其职位品级为从六品,相当于现在的省政府财务部门的负责人或主管,主要负责处理文书中的行政事务),号称“素封八大家”之一。由第五世而下,彭氏家业日渐兴旺,乡邻之谊与岁俱增。及至彭文炳父亲彭柷这一代,尤其重视子女教育。彭柷对彭文炳慈爱有加,悉心教育,抱以厚望。彭文炳16岁应试学院,补县学生员(即秀才),并师从孝廉(即举人)李荔村深造学问,其间,避居德州潜心研学,学问与书法堪称硕儒。然而乡试(由秀才考取举人的一种考试)屡次不中。直到宣统元年(1909),获己酉科拔贡,出任安徽州判(从七品)。时值辛亥革命前夕,时局动荡加之思乡心切,彭文炳即于1911年辞归故里,以临习书法为乐,上门求赠书法者络绎不绝,他萌生办学之意。

民国元年(1912),彭文炳倾尽家财,创办龙桑公学,为商河县教育事业开创新局。1915年,彭文炳被聘为蓟北军幕僚,终因不适军旅繁务而辞离。又于1918年应聘山东省立第四中学(当时全省共设十所省立中学,第四中学驻惠民)教员执教近10年。民国时期的省立四中是鲁北地区重要学府,这里汇集了大批的知识分子,彭文炳执教其中,颇具声望。主教四中期间,学校给彭文炳议定了润笔费每年四百金,他将润笔费全部捐赠学校办学,为此获得教育厅奖章一次,教育部奖章两次。当时商河县长温圣涵追慕彭文炳的学识为人,便筹划到省立四中诚聘彭文炳回商河任教,赶巧温圣涵县长调离商河的调令下发,聘教一事憾未完成。时值民国山东省议会第三届改选,彭文炳初选为当选人,待复选时他把获选资格推让给韩筱奉,韩所赠答谢之礼他仅留两枚图章以示纪念,其余贵重物品尽数返还。

1930年,彭文炳应青城赵公之聘,客居大连50日后来到天津。彭文炳待人谦逊有加,一副温润君子的形象,所到之处,上门求字的车辆堵塞道路成为一景,认识或不认识他的人都称呼他为“彭老师”。彭文炳著有《聊复尔尔》《蛩吟小草》《大连杂咏》《书法讲义》等书,均由其长子彭兴篯悉心收藏。时人李傅卿、路雪堂、郭星珊、马荩卿等名士都与彭文炳过从甚密,友谊甚笃。

及至晚年,彭文炳居于陋室而正襟危坐,端庄肃然,潜心学问,俨然有古士之风,为当时贤人所难以企及者。1931年农历九月初八,彭文炳因病去世,享年63岁。彭文炳生四子,长子彭兴篯,曾任直军营长;次子彭举华,北平畿辅大学毕业,早卒;三子彭兴箴,山东省立第四中学毕业;四子彭兴篁,商河县立第四小学毕业。四子都能继承父亲衣钵,尤以长子彭兴篯成绩斐然。彭兴篯由岱北公校毕业,历任陆军十五混成旅上尉军需书记、第四师少校副官、陕西宝鸡县虢镇统税局局长、第七混成旅二团团副、京畿卫戍第六团团副等职,并被选任国民革命军第十七军委员会委员。

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

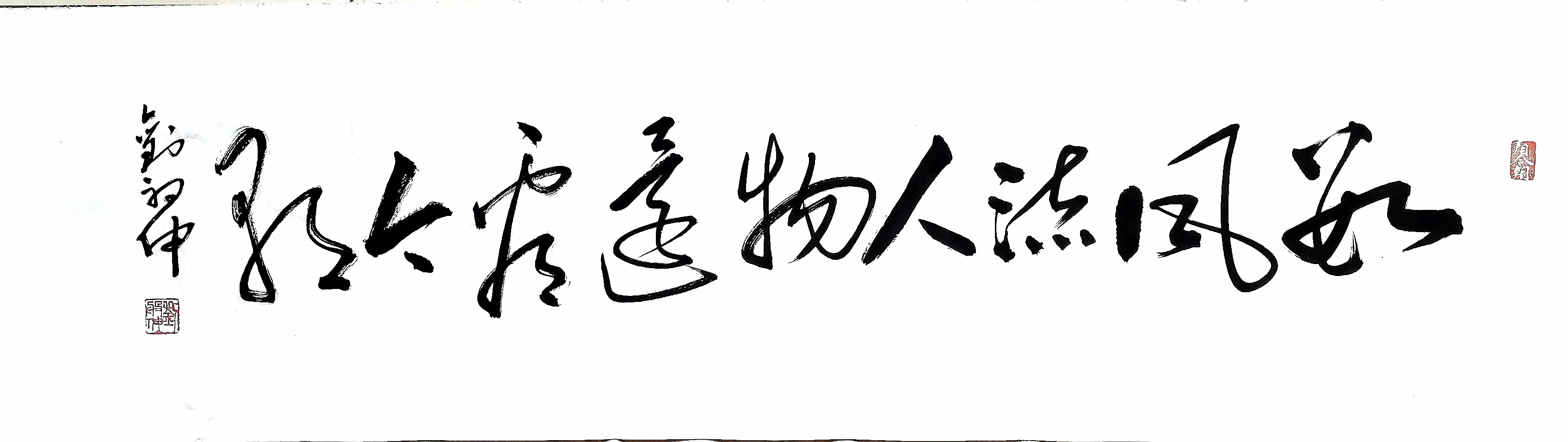

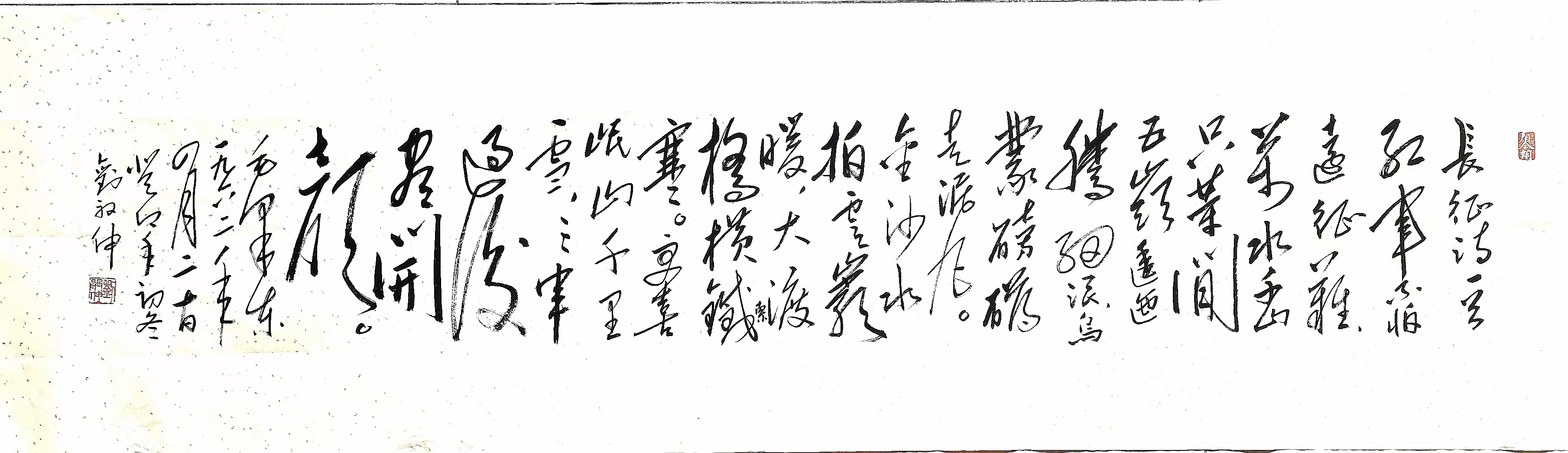

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版

举报