精华热点

精华热点

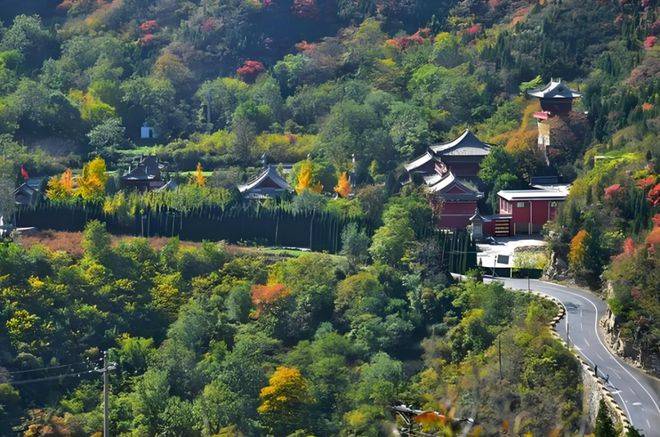

慈云寺,位于河南省巩义市大峪沟镇民权行政村。大清一统志载:“慈云寺在巩县青龙山内,汉明帝时西僧摩腾、竺法兰创建。”慈云寺是佛教传入中国创建最早的禅寺之一。同洛阳白马寺、登封少林寺、宜阳灵山寺、洛宁香山寺共称“释源”祖庭之誉。

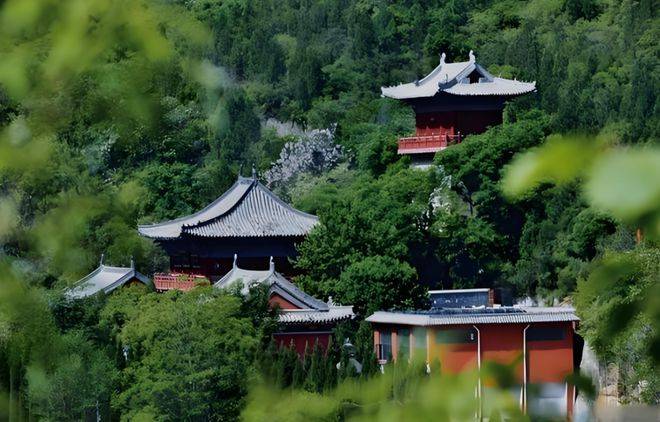

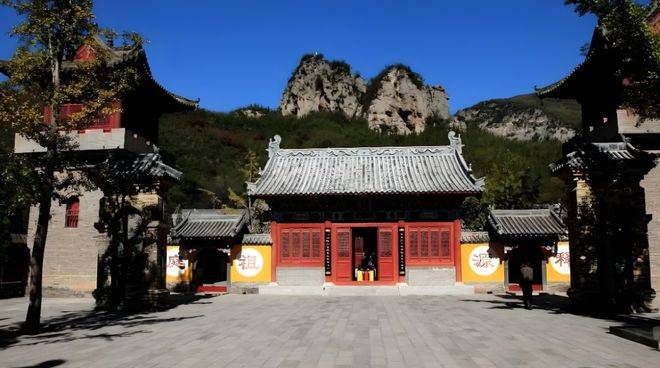

慈云寺坐南面北,四周有青龙山十二峰环抱,建筑格局依次为:歇山顶、双挑檐山门三间,院内两侧建有钟鼓楼,中为方丈室;二进院,天王殿明山暗区,歇山顶双挑檐大殿;三进院为大雄宝殿,上下两层十间,再后为白衣阁。主建筑两侧建有碑楼和碑廊,以及僧房、藏经阁。整个建筑群为明式,处在青龙山中心怀中,红墙青瓦,古香古色,松柏树和银杏树,把寺内点缀的十分高雅,处处体现了慈云寺悠久的历史和高深的文化内涵。

慈云寺始建于汉代,寺内碑刻记载:“东汉明帝永平七年(公元64年),有僧摩腾、竺法兰始建白马寺于洛阳城西,既而云游其山,因其山月之秀,遂开慈云禅寺”。据记载:唐贞观元年至三年(公元627年-629年),大唐禅师唐僧三藏、翻译家玄奘奉敕重修慈云寺。宋代,慈云寺仍然声名兴盛,四海香客如云,佛事不断,祈福祈寿祈嗣十分灵验,上至王侯,下至百姓,无不到此焚香许愿。

元代,因战火燎扰,灾害和战乱纷争不断,人民生活处于崩溃边缘,慈云寺也随着被荒废。

明代,人民生活得到稳定,社会得以发展。明正统九年(公元1444年)对慈云寺进行整体修葺,使寺貌焕然一新,殿宇房舍,布局合理,并进行了扩充。

清代的同治五年(公元1866年)对该寺又进行了修葺,寺院整体完整,各殿中神像又进行了金装,对各时期修葺的碑刻进行了整体保护。

慈云寺虽历经了战乱、战火、地震和灾害的侵袭,几废几兴,但至今庙貌仍然保留本来面目,殿宇巍峨壮观,被河南省人民政府批准为省级文物保护单位。

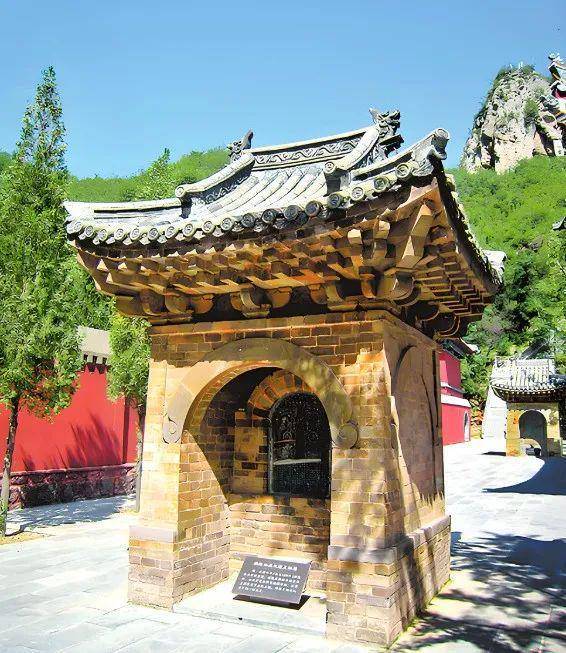

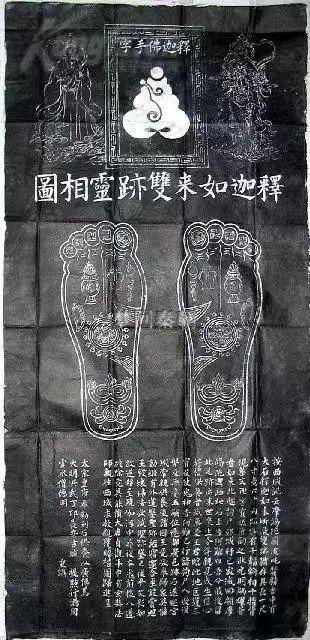

慈云寺内保存有《释迦如来双跡灵相图》碑。该碑距今已有500多年,是一通僧俗两用碑。该碑刻从形式到内容,十分罕见,十分珍贵。碑的正面刻的是《释迦如来双跡灵相图》,碑的背面刻的是《方爷明文》,整个碑刻设计冲破了常规的碑刻规律,碑文形式到碑文内容都体现了不受任何束缚的属碑式样。很像古代通知性质的公文,又像上级传达的口谕,整个碑上没有官署名称,也没有常规的纪念方法,只在碑刻上表明通知日期。

寺内住持说:我国的佛教研究专家考证,《释迦如来双跡灵相图》是玄奘法师从古印度带回到中国的,先后在西安卧龙寺、山西五台山白塔寺、登封少林寺、巩县慈云寺进行了镌刻。但因种种原因,其镌刻各处的双迹灵相图都有不同程度的损毁,保存不太完好。只有巩义慈云寺重刻的这件《释迦如来双跡灵相图》保存完整,年代上比少林寺的要早100多年,具有十分珍贵的史学和考古研究价值。

慈云寺内现保存有汉代古建筑的遗址,唐代的砖瓦、砖塔、精美的塑像,以及宋代的经幢构件、建筑遗迹遗址、殿宇上用过的琉璃构件碎片。慈云寺保存有明清古碑刻52通,其中明代碑刻22通,清代碑刻30通。这些都充分体现了慈云寺历史的久远和文化底蕴的浑厚,是我们研究慈云寺历史和佛教文化的最珍贵的实物资料。

慈云寺内还保存有一通《青龙山慈云禅寺五十三峰圣境之图》碑,十分珍贵,应是绝世珍品。碑的阳刻是慈云寺整个寺的立体示意图,在碑的上部中间位置,用阴线刻画出了一个大圆圈,内刻正方形的寺院,体现了传统几千年的“天圆地方”理念。

寺院的山门外,刻有历代文人咏慈云寺的诗文词句,还有人文景观和自然景观。慈云寺的四周刻了五十三峰,每一山峰都有名字,每个峰都有一个美丽动听的传说故事,山峰中间刻有一个戴帽的官员,一座巍然矗立的宝塔,五十三个山峰,峰峰相连,蔚为壮观,把自然美与山水美,人为美融为一体。

在图的下部,镌刻了卧云寺禅师威选慈云寺圣境的诗文。刻碑大约360平方厘米,图中浓缩了慈云寺一百多平方公里的地理位置,碑刻惟妙惟肖,合理的布局了青龙山山川形势,体现了我国石刻匠人的聪明智慧,是一幅十分罕见的佛教圣境地图。碑的阴刻有“明万历十七年(公元1589年)岁次已丑孟秋月重刻”,可能之前也有圣境图碑,是不是毁坏或损失了,重又镌刻值得探讨。

为了更好的宣传慈云寺,著名慈善家、郑州兴亚集团董事局主席程道兴,投资3千万元建成巩义慈云寺祖林,使这一汉传佛教圣地重现灵光。他们正按照《文物法》的要求,对该寺进行科学保护,编制了《青龙山慈云寺文物保护规划》,投入足够的资金,对慈云寺进行全面合理的整修,修复山门钟鼓楼、藏经阁、天王殿、大雄宝殿、方丈室、白衣阁等,建了碑廊和碑楼,修通了慈云寺几公里的盘山公路,建设现代化的厕所和通照明设施。慈云寺将以崭新的面貌矗立在世人面前,向全国人民祈福,成为河洛文化的宣传名片。

备注:关于巩义慈云寺的历史和白马寺的关系,本文仅代表个人意见,不做任何定论!欢迎广大网友共同探讨巩义慈云寺的相关话题。

作者简介:程卫东,男,1947年生,洛宁县大原村人,县政府烟办原副主任,2008年退休,中国收藏家协会会员,中国国学研究会会员,洛宁县姓氏文化研究会顾问,洛阳市姓氏研究会理事。