精华热点

精华热点 明代相国殷士儋

黄鸿河

来源:济南日报·济南发布

济南至少有12座凤凰山,其中一座位于市中区殷家林村村北。这座凤凰山的南麓,有明代相国、“历下四诗人”之一殷士儋的陵墓,这也让这座凤凰山有了深厚的历史文化底蕴。

凤凰山下“殷阁老墓”

济南市共有几座凤凰山?章丘区甘泉村、三赵村各有一座;历城区港沟街道、唐冶街道各有一座;南部山区仲宫街道有一座;天桥区工商河东岸居民小区内有一座;市中区有两座相距不远的凤凰山,一座在殷家林村北边,一座在岳而村北边。另外,长清区崮山镇有一座,平阴县洪范池镇也有一座,钢城区东郊外有一座,莱芜区朝阳村也有一座凤凰山。

殷家林村村北的凤凰山

济南市至少有12座凤凰山,其中最有名的是哪座山呢?

或许有人会说:“工商河东岸的凤凰山最有名,这地方现在叫凤凰山小区,10年前的凤凰山大集很有名啊。”是的,这里确实有众人皆知的凤凰山。但是,这座45米高的凤凰山是一座新山,是原来济南著名景观“齐烟九点”之一标山的一部分,元代张养浩作《标山记》曰:“绰然亭西三四里,有双山曰标。”明代刘敕在《历乘》中称其:“城北十一里,山石并立如标,故名。”只是后来在1926年,山东军阀张宗昌督挖工商河时,把标山原有的两座山峰劈为两半,工商河西边的仍然叫标山,而河东岸的标山1928年后改称凤凰山。

其实,济南地区最有历史渊源且真正古老的凤凰山,当属市中区殷家林村北边的凤凰山。

殷家林村人说,因为凤凰山的形状似一只振翅高飞的大鸟,中间的圆山头海拔高度180.4米,在阳光的照耀下像一只彩色的凤凰,两边的山头像两只奋飞的翅膀,因此被称为凤凰山。如今,凤凰山东边是大丘山和新建的京沪铁路,西边和南边是绕城而去的104国道,在开山修路过程中,凤凰山折损了两边的翅膀,好在现在正恢复山体自然风貌,凤凰山定会重现昔日风采。

凤凰山南面山坡丛林中,有明代著名“历下四诗人”之一殷士儋的陵墓。

殷士儋墓

殷士儋墓,当地人称“殷阁老墓”,墓地东西宽120米,南北长180米,占地约两公顷。陵墓背靠凤凰山,南望殷家林村,墓冢呈四方形,台基高约2米,封土高约4米。墓顶平坦,四周有约12米见方的须弥座保护,材质由仿榫卯结构的青石嵌接而成,图案花纹雕刻精致,做工考究,保存比较完好。墓后有一株数百年树龄的侧柏,高约6米,树干胸围需两人合抱,树干苍劲,树根裸露,蓊蓊郁郁,硕大的树冠似一把大伞凌空高悬,把坟墓整体罩住,虬枝盘绕,蔚为壮观。陵墓周围遍植苍松翠柏、桑林国槐,人称殷家林。

1979年,殷士儋陵墓被济南市定为重点文物保护单位,并有“殷士儋墓”碑立在墓前。碑上方刻:“济南市革命委员会一九七九年九月三日公布”,下方刻:“历城县人民政府立”的字样。2006年被公布为省级重点文物保护单位。因世间传说“殷天官”入葬时穿金戴银,宝玉满棺,引起了盗墓贼的注意。2013年8月的一天黑夜,已经安安稳稳沉睡了400多年的殷阁老墓遭了劫难。盗墓贼采用爆破的手段,把陵墓炸开一个洞,墓中所有可盗之物均被洗劫一空。据进入墓穴查看过的殷士儋十七代孙殷光和老人回忆:“墓穴为三合土夯制而成,顶圆下方,非常结实。墓内除了两具已经打开的棺椁,其他空空如也,一无所有。棺内尸体完整,殷士儋牙齿完好,殷夫人两颗门牙脱落。”后来殷氏后人殷玉奎、殷光禄、殷光和等在村委会的支持下,多次找文化、文物部门反映情况,寻求保护措施,得到了市区两级文物管理部门的支持,拨专款20万元用于陵墓保护。

2013年在墓地四周建起了围墙,安装了电子监控设备,并在墓前东侧建起了三间房屋,雇专人看守陵墓。

一代帝师刚正不阿

殷家林村原来叫吕王庄,村的四周原是一片沟壑纵横、遍地茅草的荒地,为了靠近水源,村庄建在了被荒沟包围的一片洼地上,洼地比周围的沟梁矮了近两米,只有殷家林墓地是一块两公顷多的高坡平地。因最早来这里定居的是吕姓和王姓两户人家,因此而得名吕王庄。明万历十二年(1584)四月,殷士儋墓落成后,因为殷阁老名气太大,明清时期各地官府士绅来墓前凭吊的人很多,殷家林名气日盛,渐渐取代了吕王庄。

现殷家林村东北角原有一条泄洪沟,沟北高坡上住着四五户人家,老辈是兄弟四人,均姓殷,是殷家看林人的后代,已经在此处繁衍生息440多年,原来称为殷家小庄,现在已是殷家林村的一部分,但60岁以上的老人们,仍然习惯称这里叫殷家小庄,殷士儋家族后人现多已搬入殷家林村中。

周群《殷士儋画像》

殷士儋,字正甫,世称棠川先生,历城县人,祖籍河北武定州永利镇。曾祖父辈为明德王府教书先生,明成化三年(1467),跟随明英宗次子德王朱见潾由德州移居济南府。后定居在济南,在老东关齐川门外置地建房宅,世居闵孝里,祖父名叫殷衡,在济南府为官。闵孝里,因此地往南不远处有“鞭打芦花”之孝子闵子骞墓而得名,后改称殷家小庄,准确位置在现今洪楼广场对面,遗憾的是殷家小庄已无一户殷姓人家,只有庄西边邮电局院内的殷家老井尚在。

殷士儋出身官宦之家,祖父、父亲都是济南府颇有名望的官员,但家境并非富贵。殷士儋生于明嘉靖元年(1522)三月八日,自幼聪颖过人,受父亲悉心教诲,且勤奋好学、博览群书。殷士儋14岁考中秀才,19岁省试考中举人,后因父亲病逝守孝三年,不能赴京会试。殷氏家族祖坟,据明崇祯《历城县志》记载:在闵孝里“其东南二里所曰五鼎山”,五鼎山今称五顶茂岭山。茂岭山在济南城东,为何殷士儋葬在远离出生地殷家小庄的城西凤凰山呢?原因是母亲郭氏“墓圹有涂矣”。古时坟墓遭涂,所犯有大忌,殷士儋后人便请风水先生另选地移林,观尽济南周围各地方风水,选定凤凰山,连同其父殷汝麟、母亲殷郭氏移葬于“历城党家庄西凤凰山之阳”(墓志铭),时间为明万历十二年(1584)四月二十四日。

殷士儋娶章丘县锦川人翟氏为妻。翟氏系书香门第出身,其父是当朝名士翟洪。翟氏嫁进殷家后相夫教子,颇为贤惠,平时剪些窗花变卖以供殷士儋读书学习。殷士儋守孝期间,为生计在家办起私塾,教授弟子,周围祝甸、窑头、七里堡、甸柳庄等地的学童都来此处读书。

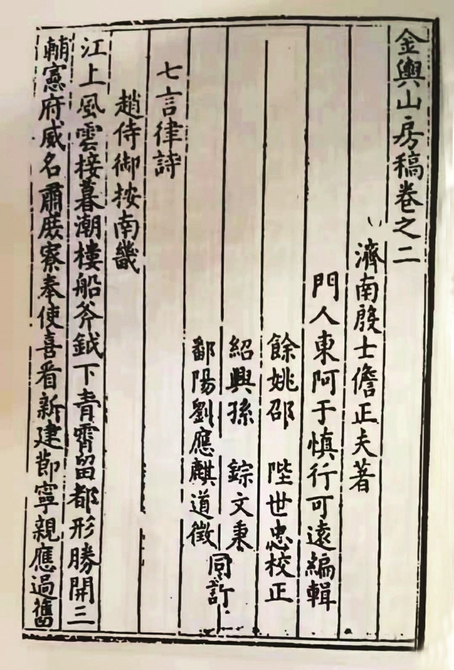

殷士儋《金舆山房稿》

明嘉靖二十六年(1547)丁未,殷士儋考中进士,选庶吉士、授检讨。由于殷士儋读书海纳百川,所作文赋宏深博巨,不拘时格,常名列前茅,被评为甲等之作。又因其品行端正,做人优秀,被调入裕王府,担任裕王(也就是后来隆庆皇帝朱载垕)的老师。在授课时,“凡关君德治道,辄危言激论,王为动色”。凡是讲到关乎君王德行和治国道理以及历史上权奸宠宦、外戚之祸时,他就引经据典,言辞激荡,裕王深受感动。

隆庆元年(1567),殷士儋擢为侍读学士,掌管翰林院事务,继而又升为礼部右侍郎,不久又任吏部右侍郎,第二年官拜礼部尚书;隆庆三年(1569)兼任文渊阁大学士;隆庆四年,殷士儋48岁时升为武英殿大学士。据《明史·殷士儋列传》记载:殷士儋做帝师期间为朱载垕进讲《祖训》《大学衍义》《贞观政要》等国家治理文章。作为帝师,殷士儋坚持“四时无辍”,寒暑期间照常上课。他为官清正,关心民生,曾不顾权臣的诽谤和排挤,向皇帝进谏,提出“布德、缓刑、纳谏、节用”等治国理念,令大小官员关心民间疾苦。此论深得隆庆皇帝嘉许,被提拔重用,成为大明王朝的股肱之臣。

殷士儋还是一位有胆有识,保留文人风骨的正义之士。他刚直不阿,敢于进谏,主张居安思危,励精图治。肃怀王去世后无子嗣,而其从叔意欲承袭,对于此不合传统礼节的做法,殷士儋坚决不同意,甚至同隆庆皇帝几次产生争论。后来因与首辅高拱意见相左,当面指责高拱排除异己独断专权,并且要“奋臂欲殴之”,因此受到多次排挤。殷士儋从进士入相,虽官至正一品,但一直安于讲经教书传道,且心地良善,守分知止。明朝后期党争激烈,殷士儋厌倦了官场的尔虞我诈、揽权谋思,他不恋高官厚禄,经过多次上书请辞,终于在隆庆五年(1571)十二月获得隆庆皇帝恩准,并赐给道里费得返故乡济南,从而结束了他24年的官场生涯,时年50周岁。

新旧巨变殷家林

回到家乡济南的殷士儋,徜徉在七十二名泉之间,将宅居选定在元代济南著名园林万竹园故址,易名为“通乐园”。此地距天下第一泉近在咫尺,风光秀丽,南可望群山如黛,北依大明湖,门前街巷曰围屏街,亦是繁荣之地。学识渊博、诗文精湛的殷士儋,流连忘返在“四面荷花三面柳,一城山色半城湖”中,诗文创作终于有了充足的时间和精力。殷士儋经常与历下著名诗人边贡、李攀龙、许邦才互相赋诗唱和,被诗坛誉为“历下四诗人”。在此期间,他所创作的诗词歌赋集结成为《金舆山房稿》十四卷,留传给后世至今。

返济后,殷士儋归隐于万竹园。

殷士儋对济南的另一大贡献是讲学育人、培养人才。他礼贤下士、平易近人,讲学期间身边聚集了许多名流才俊,教授出了后来天下闻名的另一位帝师阁臣、文学家、平阴县东阿镇人于慎行。

明万历九年(1581)冬,殷士儋在家中突发股疾,翌年(1582)六月八日卒,享年61岁。殷士儋去世后,朝廷追封太保,谥号“文通”,后改谥号为“文庄”。

殷家长房第18代长孙殷玉奎家中原有殷士儋画像,据78岁的殷玉奎老人说:“画像宽约三尺,高约五尺,紫檀木卷轴,是一张全身坐像。祖宗穿一身官服,蟒袍玉带,头戴一顶有帽翅的乌纱帽,安坐在太师椅上,很威严。每年春节请家堂,殷氏家族几乎所有男女老少都来上香跪拜,乡邻好友也来鞠躬致敬。”另据殷士儋十七代孙殷光和老人回忆:“每年祭拜,不管跪在哪个方向,都能瞧见老祖宗两眼熠熠有神地看着自己,其他族人也是此种感觉。那时候自己只有十几岁,每次祭拜后都要病上一场,似乎是老祖宗在谆谆嘱咐自己一辈子要做个好人。”

清代小说家蒲松龄在《聊斋志异》中曾撰短篇小说《狐嫁女》,讲述了“历城殷天官”年少家贫的时候与同窗学友打赌住荒宅,夜半见到狐狸家举办女儿婚礼的传奇故事。文中的“殷天官”就是指殷士儋,蒲松龄在故事里介绍“殷天官”有胆略,又借狐翁之口赞其“倜傥”。

现在的殷家林村,在周围村庄中是个大村,村民之间关系融洽,还有较丰富的传统文艺细胞,过去是苦中作乐,今天是幸福快乐。旧时的殷家林村,1965年前村中有关帝庙,庙门两边有暮鼓、晨钟楼各一座,暮鼓有圆桌面大小,铸铁晨钟也有一吨多重。庙中墙上还画有二十四孝图。逢年过节,村民们都去庙中烧香拜关公,保佑家族平安。那时村中过年节还组织高跷队、跑旱船、唱长清落子等表演,在庙前扎台演戏,供村民观赏娱乐。当年庙门前有副对联很有名气:

上联是:兄玄德弟翼德,威震曹孟德;

下联是:师卧龙弟子龙,辅助汉真龙。

横批是:协天大帝

老关帝庙占地0.06公顷有余,地处原来老村界的西北角,庙前原有一水湾叫关庙湾,在新中国成立前也是村中的饮用水源地;村的西南角上住的是廖连德家,廖姓家族也是村中的老户,在村中人口最多;老村正南是殷家胡同,皆是殷士儋的后世子孙;老村的东南角住的是韩永庆家,韩家祖辈是木匠出身。原来老村东北角有座土地庙,土地庙前是殷家林(完高)小学。1965年以前,我国小学毕业生分为两种:一种是四年制毕业生,叫初级小学;一种是六年制毕业生,为高级小学,俗称完高小学。老土地庙的位置现在已经是村中心了。老殷家小庄在土地庙的东北角,中间隔了一条荒野大沟,现在大沟已拓建成贯穿村庄东西、宽阔的沥青路,东可通罗而庄,西可达杨台村,104国道近在咫尺,北桥东边是重汽集团,庄北边就是巍巍凤凰山。

殷家虽然祖上出了大人物殷士儋,但殷家林村过去几百年却一直没有富起来。新中国成立前全村都是穷人,住的都是又矮又窄的茅草房,村庄四周都是沟壑。新中国成立初期,殷家林村有200来户人家,村民出庄都是沿荒沟爬上爬下,过着半年野菜半年粗粮的生活。种庄稼靠天吃饭,没有水利设施,非旱即涝,亩产小麦100多斤,玉米也不足200斤,遇到大旱还可能颗粒无收,甚至逃荒要饭。直到新中国成立后,翻身农民拥有了自己的土地,人民政府把分散的农民组织起来,领导他们走合作化道路,组织社员平整改造良田,养猪积肥,推广优良种子,开展副业生产。1958年殷家林村由长清县划归历城县。政府组织农民兴修水利灌渠,建设水库。1968年修建卧虎山水库时,殷家林村接收水库移民25户,现在村中居民有745户、2600多口人。1975年以后,工业的快速发展为农业生产插上了腾飞的翅膀,再加上种子、水利和田间的科学管理,还有农业机械化的配套推进,带动了粮食增产增收,农业丰收成为新常态,粮食亩产吨粮成为无可争辩的事实。殷家林村现有86.6公顷多土地,33.3公顷的桃园、苹果园、核桃园包围了半座村庄。如今的殷家林村,是一座幸福的家园,村中水电暖齐全,道路干净整洁,公交车站就在村头,给村民出行带来很大方便。

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版

军旅大校书法家书法宋忠厚独家销售

艺术热线:

13325115197