精华热点

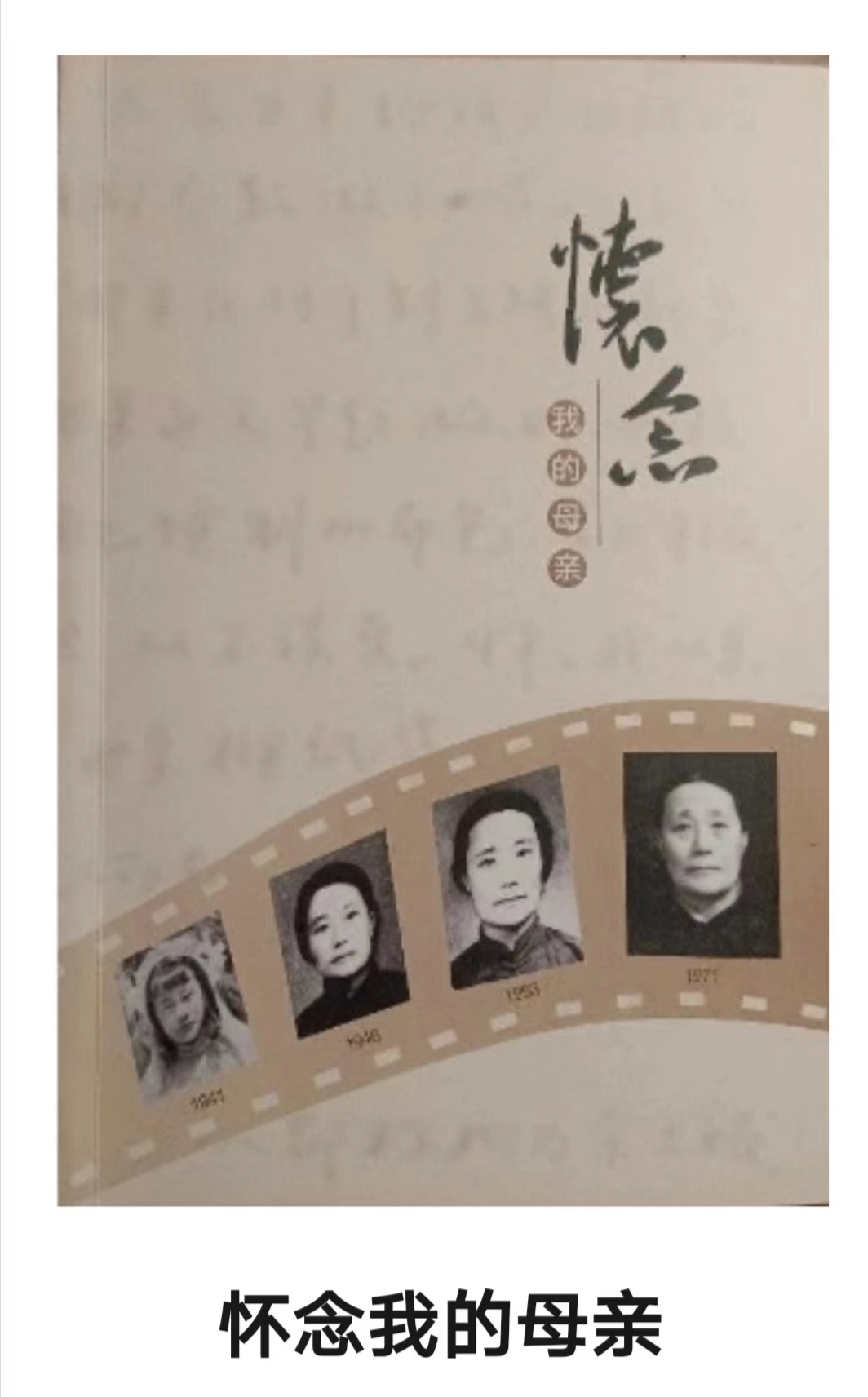

精华热点 怀念我的母亲(一)

文/秦玉词

母亲于公元一九八一年四月十六日(农历三月十二日)去世,到今年已整整三十年了。

三十年来,母亲的音容身影时时浮现在我的脑海,常常出现在我的梦境,仿佛母亲并没有离去,她的品德,她的言行似乎依然在时时影响着我们,陪伴着我们。

在我们几个兄弟中,我和母亲在一起生活的时间最长。

我应该把母亲的生平事迹记录下来,以便使我们的后人知道,我们有这样一位一生勤苦、善良、贤明的先人。

母亲佘实卿,生于一九一六年农历 十月二十三日,原籍日照奎山付疃村。从日照县城沿二零四国道南行十多公里,有一条宽宽的付疃河,河水缓缓向东流去,岸边是青青的芦苇。付疃村就座落在河边道旁,这里就是母亲童年生活的地方。

关于母亲的身世,据父亲的记载:“其父讳荣淦,字丽生,习英语,曾在青岛、天津等处任事……夫人生而聪慧,读书过目不忘,尝随父母居于天津、青岛一个时期。”

从这段记载看,母亲的青少年时期读过书,受到过英语的熏染,在天津、青岛生活过,应该是经历过都市生活的文化妇女,这在那个时代是不多见的。

一九四一年农历三月,母亲二十五岁由原籍到青岛与父亲结婚,一张十二寸的结婚照记录了当时的情景:旗袍马褂是那时的主要服饰,母亲头戴花饰、身披婚纱、手捧鲜花,修长的身材、清丽的面庞,被永远记录下来,成为我们珍贵的纪念。

还有一张父母亲和我三个哥哥的合影,从照片上三个哥哥的年龄和我尚未出生来判断,这可能摄于一九四五或一九四六年。我想大约是为了纪念抗日战争的胜利,终于可以有安宁的生活了吧,照片上母亲虽然是才二十九岁或刚刚三十岁的年纪,面容上已有了中年妇女的凝重。

一九四六年农历腊月十七,母亲三十岁生了我。据父亲记载,我的出生地是在青岛惠民南路四十四号楼上,当时父亲是在裕泰轮船行任事,生活还算宽裕,但不久,母亲就带着我们兄弟四人回了日照涛雒镇上元村老家。

听说,一九四七年底,上元进行了土改。因为此前用父亲从青岛寄来的钱置了十多亩地,一头毛驴、还有于一九三六年秋盖的堪称上元当时最好的三间瓦屋,母亲被划为了富农,房、地都被分了出去。母亲也不可避免地受到了一些粗暴的待遇。这对母亲来说肯定是一场深重的磨难,但母亲从来没有对我提起过。

2000年前后,大哥回乡住了几年,就把这处分出去的房产买了回来修缮后居住,也是对先人的纪念。

这里还要简要地说一下我们的家世。

我的爷爷秦福升是贫苦农民,兼做木匠。父亲十六岁前在老家读书、种田、放牛,十六岁时只身跟别人闯青岛,开始在费县路火车站一带给人烧茶炉,后来逐渐做了伙计(店员)、会计,到和别人一起开了货栈,挣了些钱,所以在老家置了些家产,这才换来了母亲的富农成分。(据说以后改为了上中农)

据父亲记载:“四九年六月二日青岛解放,族兄锡三由原籍到青岛,余正生活困难,遂邀我去连云港丁履学所办之振兴轮船行作会计,家属亦随往。”

“后又在涛雒设行,乃辗转亦随之。”

这就使我有了幼年时期随父母在连云港和涛雒生活的记忆片段:

连云港:住所似乎是在山坡,站在院门口可以望见海中的轮船往来,吃水要和哥哥们一起到山坡一处泉口用家里的一把铜勺子挖水,用一个花搪瓷盆端回家。母亲在门外檐廊下用风箱烧火做饭。

涛雒:是住在大姑家,姑家表哥丁元志是民兵连长,家里墙上竖着枪。母亲和我们是住在面街的正屋过堂后面的西侧房,再往里走是一个近乎荒废的花园,我时常进去玩耍。后来我才知道这就是大名鼎鼎的丁肇中家的后花园,因当时丁家是地主,后花园就分给了表哥丁元志家,现在,作为丁肇中故居的后花园保存完好。

这期间我记忆最深的一件事是:有一次吃饭,母亲做的菜是焯韭菜,我专挑韭菜白吃,等下顿吃饭时,母亲就把韭菜白和韭菜叶分开做了,母亲吃韭菜叶,让我吃韭菜白。

一九五一年,父亲的朋友丁履学介绍父亲在青岛五金公司参加了工作,我们全家也由涛雒搬来青岛住在金乡路100号。父亲的朋友厉子云家,这是一条小胡同中的大杂院,院内二层楼相围,我们住在进院门右侧的楼下,好像是与厉大爷家合住一大间房子,用衣橱隔开,我们住后半间,除了一张床、一张桌子似乎没有什么东西。

不久,我们就搬到了大沽路三十四号,这也是一个二层楼相围的杂院,我们住二楼的一间房,进门迎面是风箱、锅 台、左侧衣橱隔着是一张大床,床前左侧是桌子,桌子上放着现在还保留着的座钟。一九五三年七月二日上午,弟弟玉岩就出生在这里。

我还记得斯大林逝世开追悼会的那天,(斯大林一九五三年三月五日逝世)早有通知说警报一响要停止一切活动,当时我正在拉风箱,母亲在掌锅做饭,我们也虔诚的停下了活动。

也就是这一年,要求平民也要参加中苏友好协会,母亲为此照了一张像,这倒为母亲的中年留下了纪念,那年,母亲三十七岁。也是在这个院子住的时候,我记得小舅和小妗子刚结婚提着草包来给我们送喜糖和花生,母亲脸上洋溢着不常见的笑容和他们说着些什么。

现在,大沽路依然,院子早已被开发成楼房。

我们在青岛最后定居的地方是与大沽路相邻的天津路三十七号(这里至今犹在)。在天津路与河南路交叉口的西北角,矗立着原青岛五金公司的一座四层石头楼,直到现在也巍然壮观。然而我们的家却在这座楼西墙外夹道中的一间厦檐房里,房子长宽约四、五米,四壁无窗,开了一个天窗透气,做饭也是在屋内的一角,我们一家六口(当时大哥在老家)就挤在这二十平方左右的狭小、阴暗的房

子里。

那时父亲上班,每月四十几元钱,我和两个哥哥上学。每天早晨我都是在母亲“咕哒、咕哒……”的风箱中醒来,不知何时母亲已早起来操持早饭了。以至直到现在,每当我早晨朦胧中听到钟表的嘀哒声,就仿佛听到了母亲的风箱声,想起母亲早起生火做饭的身影。

那时的饭食,多是大锅熬菜,锅边上贴玉米面饼子,那时还没有实行粮食配给制,门口斜对面的粮店里有的是白面,但我没记着吃过白面馒头,能向母亲要一百元钱(旧币,相当于现在的一分钱)买两块糖吃就是很高兴的事情了,以至我幼小的心里萌生了一个想法:我长大挣了钱光买糖吃!

那时,母亲不仅要操持全家六口人的饭食,还在附近一个单位干临时工,每天七、八毛钱。现在想来,母亲拖着一天做工的疲惫,回来还要做饭,早晨又要早起忙早饭,是多么的辛苦!好在我们兄弟三人读书都还用功,两个哥哥学习成绩都很好,二哥还是学生干部,我上学的第一天,来班上发书的竟是我二哥。

这期间还有一件事值得记述:

大概是一九五五年,我已经上学了,有一天我从前海栈桥游泳回家,意外的发现门前停着一辆小轿车,家里有一位穿黄色连衣裙的阿姨和两个跟我差不多大的孩子,母亲拉着阿姨的手,亲热又有些拘谨的说着话,我一看就没敢进屋,等客人走了,我从父母的交谈中才知道,这就是当时解放军炮兵司令陈士榘的夫人,这位夫人姓范,小时候和母亲是干姐妹,不知道她是通过什么渠道打听到母亲的下落,按我们当时的社会地位,寻找起来是很费周折的,可见她们的情谊之深。

这位范夫人临走给母亲留下了二十元钱,这在我们这个家庭也算不小的数目。

一九五六年父亲奉命调淄博五金交电公司工作,母亲和我们兄弟三人随往,二哥一人留在青岛,开始了他独立、艰辛而传奇的一生。那年十一月初,正值秋冬交替季节,天已经很冷,我们告别了青岛——这座大城市中那间狭小、阴暗的房屋和那窄长的院落,乘火车来到了淄博张店。

那时的张店火车站,只是几座大的平房,出站一看,是沙土地的三马路(现在的中心路)和石头铺地的二马路,我们租住的房子是张店街里三合大门西大门里面的两间南屋,也就是现在美食街和西二路交叉口的东南角一带。父亲已经提前安排了简单的家具,母亲解开大大小小的包裹,铺好了床,这就是我们的新家了。来淄博的第一夜,我只记得格外静,格外地冷,一直到天明我都

作者简介:秦玉词,生于1947年1月,大学本科毕业,中学高级教师。1965年从事教育工作,原淄博市张店一中校长。是淄博市语言逻辑学会理事,多篇论文和文章发表在《中国教育报》等报刊上。被评为市级优秀教师,1992年被区委区政府授予"张店区敎育家”荣誉称号。

中国鹰王——王照华绘

独家代理

中国鹰王团扇大师王照华作品独家销售

艺术热线:

13325115197