《我家七十年》连载19

崔兆森 口述 公晓慧 整理

熨斗:烫出几代人的体面与讲究

编者的话

改革开放之前,家家户户都得自己裁布、做衣服。熨斗,就成为千千万万个小家庭的“ 标配”。改革开放春风拂过,人们的物质生活日渐富足,穿衣有了多种选择,熨斗也由以前的“ 制衣伴侣”转变为提升生活精致度的工具。在熨出生活的精致、考究的同时,熨斗也成为时代变迁、科技进步的有力物证。

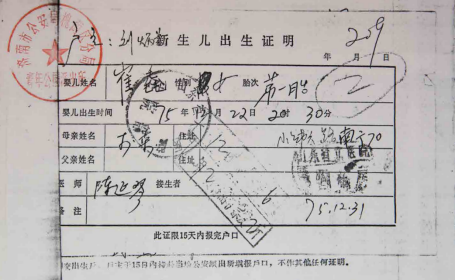

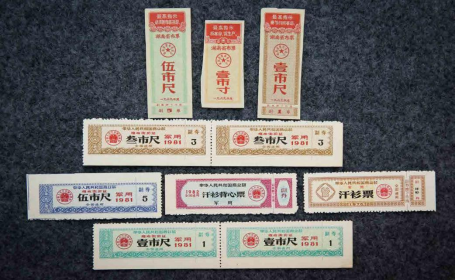

从20 世纪50 年代开始,中国老百姓进入了漫长的“ 票证时代”。这些票证也深深烙进了我们家三代人的记忆之中。那个时候,吃饭要粮票,穿衣要布票,买肉需要肉票……离开“ 票”,就寸步难行。各种票证,简直就是比金钱还金贵的“ 硬通货”。到了20 世纪70 年代,市场商品仍十分匮乏,少了各种票证,便无法吃穿,无法过日子。我女儿是1975 年12 月22 日出生的,我们连孩子名字都没来得及细思量,就火急火燎地赶在当年12 月31 日给孩子报上户口。这么十万火急,是因为年底,给孩子报上户口后,就能多领出一个人头的布票来。

在计划供应的年代,裁布穿衣都得精打细算,要不就得捉襟见肘。当时,母亲不敢轻易给家里添被子、添褥子,那样的话,我们两兄弟和妹妹就有可能好几年没有新衣服穿。在那个年代,一件衣服往往超期“ 服役”是再司空见惯不过的事情,真的是“ 新三年,旧三年,缝缝补补又三年”。孩子多的家庭,便一直重复着“ 老大新,老二旧,缝缝补补给老三”的穿衣故事,年纪小的孩子想穿新衣服的念想几近奢望。我总是“ 拾”哥哥的衣服穿。

因为平时里不舍得做衣服,但凡逢年过节做件新衣服就宝贝得不得了。艰苦的年代里,有着独特的智慧和门道。一件新衣还未上身, 家庭主妇们就会先把肘关节、膝盖、屁股等易磨破的地方,先用补丁保护起来。那个遥远的年代里,补丁,成为鲜明的时代烙印。20 世纪60 年代,我读高中,和同学几个徒步9 天上北京时,我们穿的衣服多是打着三个补丁的,屁股上一个,膝盖上两个。那时,两个补丁是“ 标配”,三个补丁是时髦。

1975 年12 月31 日,女儿的出生证明

我收藏的布票、军用汗衫背心票

1967 年1 月15 日,那年月我们的裤子多数都有“ 补丁”(黄校垣 摄影)

在那个补丁随处可见的年代里,一件没有打过补丁的新衣服,反倒成为一种众人关注的“ 另类”。我记得,上高中那会儿,一天,一个叫林建军的同学穿来了一件一个补丁没有的新上衣。他临进教室了, 突然站住了,只见他脱下新衣服使劲揉搓一番,弄上几道褶子后,在他认为不像一件新衣服了,才大大方方地进了教室。

以补丁为荣的年代里,熨斗却成为生活的必备品。为什么这么说呢?那个时候的布本身很粗糙,在粗糙的布上再罗上一块厚出不少的补丁布,再加上高高低低的针脚,不熨一下还真的没法穿上身。那个时候的人们,愿意把一件新衣服揉搓皱巴了再穿上身,却不愿意让穿着皱皱巴巴的补丁衣服就鲁莽出门。那个时候的人们把补丁烫平后再穿上身的情形,与今天人们在西裤上反复强化那道“ 烫迹线”的情形, 如出一辙。

除了熨补丁,熨斗更是“ 制衣伴侣”。那个年代没有成衣可购买, 家家户户的妇女都得自己动手做衣服。我们家存的那把熨斗可有年头了, 名叫“ 火烧心”,就是把中间一块实心铁烧热后,再用火钳子把它夹到熨斗里面。加热实心铁的过程,须精准把握火候。如烧制过火,就极容易伤及衣服。我小时候,看母亲熨衣时,案子上总是有个盛着凉水的茶缸。熨之前,母亲总是要先在衣服上均匀地洒上些水。“ 火烧心”落到衣服上,就与水发出嗞嗞喇喇的声音。这种在那个年代再熟悉不过的声音, 现在却很少能听到了。

改革开放来了,票证年代走了。从上世纪80 年代起直到90 年代, 各种票证逐一谢幕。消费市场日渐繁荣,各种商品令人目不暇接,衣服的品种、花色、质地、款式等多到令人眼花缭乱。早些年会做衣服的家庭主妇们,也渐渐远离了坐在那里“ 咔哒咔哒”蹬缝纫机的日子。不会做衣服的新一代家庭妇女,在穿戴上也没有受到任何难为。

火烧芯熨斗(郑涛 摄影)

随着科技的不断进步,现代熨斗早就不采用加热铁块的原始方法, 代之以电加热、蒸汽加热。我家的老式电熨斗早就退役了,取而代之的是具备自动喷水、清洗、调温、杀菌等多种功能的现代熨斗—蒸汽喷雾型电熨斗。熨斗的升级,佐证了时代的变迁。

(《家庭博物馆里的中国——我家七十年》 崔兆森口述 公晓慧整理 山东人民出版社2019年出版)

图书出版、文学、论文专著、

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级、出版、印刷

艺术热线:

山东一城秋色文化传媒有限公司

《大家风范文库·诗词十六家》

《大家风范文库·散文十六家》

征稿进行中

13325115197

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版

举报