精华热点

精华热点 《我家七十年》连载09

崔兆森 口述 公晓慧 整理

云中谁寄锦书来

编者的话

当移动通讯和互联网将“ 天涯”变成“ 比邻”,中国人沿袭千百年的写书信传统日渐式微。也正因为如此,那些一笔笔写下的内容丰盈、情感真挚的书信,就有了民间史料的价值。这些书信,透露出家事点滴和心路历程,也承载着新中国成立70 年来珍贵记忆。

上小学时,在济南小纬六路南街70 号住,住在56 号的一位邻居曲老太太,经常在街上大老远跟我招呼我:“ 二小子,今天放学早点来,好几封信等着你写呢。”“ 好来,曲姥娘。”回家后,我放下书包,就一溜烟跑到她家里。我的这位曲姥娘有一个女儿,两个儿子,都不在身边,我每月要帮她给他们各写一封信。此外,我还要帮助她院里另外两个租户写信。这种帮人写信的日子从1958 年小学四年级开始,直到1967 年我参加工作离开家,持续了近十年时间。

1970 年,我参军入伍。那时,书信是部队日常生活的重要科目, 每周都有写家信时间。因为当时我在济南西郊机场当兵,离家不远, 所以自己的家信写得少,此时我倒是帮别人写了不少。在1975 年我到山东诸城基层连队去锻炼的近一年时间里,以及1979 年1 月19 日我调防到安徽蚌埠机场工作之后,我开始大量书写家信。

现如今,对家的眷恋可系于微信和视频、电话,但在通讯不发达的年代里,家书是家庭成员间沟通的纽带和桥梁。敬惜字纸,中国人想来对于诉诸文字之物格外珍重。于是,盼信、拆信、回信、寄信, 每一个琐碎的过程也都让人充满期待。

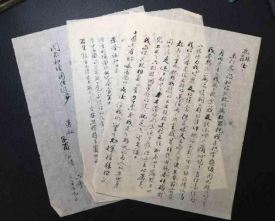

无数个深夜里,在一盏孤灯的陪伴下,我铺开信纸奋笔疾书,洋洋洒洒以寄托胸臆。在那个“ 见字如面”的年代里,有形有质的家书中承载的亲情,仿佛春日和风、冬日暖阳,有着穿透人心、跨越时空的力量。如今再回头看这些信,即便是家庭琐事、碎语闲言,却也其情切切、其意拳拳。在无数个远离父母、远离妻女的日子里,我从家书中收获了亲情、收获力量。

我第一次离开家去诸城的时候,女儿还未出生,若干年后,女儿长大成人,翻开我和她妈妈当年的信件,试图寻找我们那个年代关于爱情的表达方式,结果却她很失望。她找了一遍,也大多是诸如此类的—“ 今天就谈到这里了,明日若有事儿再去信叙述。若无变化,也就不写信了,否则会打扰你的正常生活。因为在一起待了两个月,猛地分开,还有些想你和孩子,这是真的。”( 写于1980 年6 月23 日零点34 分)的确,我们那个年代,写信没有什么“ 牙碜”的话,夫妻间的想念点到即止,没有赘述。

书信,除了能让亲人心与心彼此靠近,让天涯若比邻,对形成和塑造家风也起到非常重要的作用。“ 天下之本在家”。家书是一种独特的表达,可以让读信人于字里行间体味朴素的美德、平凡的操守,领悟生活的经验、生命的价值。或许,这就是人们常说的“ 家书抵万金”。

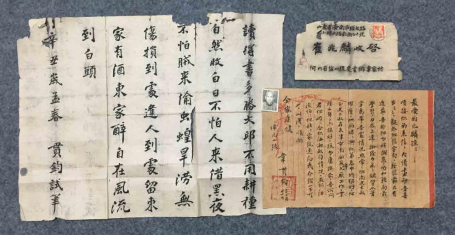

1961 年 4 月 6 日( 古历二月廿一日)我爷爷的一位干兄弟叫韦贯钧,写给我哥哥的一封信,信中一首诗让人印象深刻:“ 读的书多胜大邱,不用耕种自然收,白日不怕人来借,黑夜不怕贼来偷。”家书娓娓道来,化育家庭品格。一切无需明示,蕴藏于家书中的这种温柔的劝导和励志,让人至今仍能深刻感受那股力透纸背的力量。

1986 年,我们的父亲去世了,他的一位老战友用毛笔给哥哥和我写来一封信。信中写道:“ 我与你们父亲相处已经四十多年了,我了解他的为人,在他身上存在着很多高尚的品德,给我们留下了许多光辉的榜样。你父亲在作风上艰苦朴素、勤俭节约,在经济上一尘不染、两袖清风。”书为心画,言为心声。他和父亲是渤海军区的老八路,他对父亲的评价,其实也是对我和哥哥的引导和鞭策。家风这种看不见、摸不到的存在,因为长辈们的言传身教,渗透进后代的骨血中,成为一个家庭承袭下来的精神基因。

除了家信,我保存了自1970 年我入伍以来所收到的全部信件,并把它们按照年份装订成册,一年一本,一直到20 世纪80 年代末。作为20 多年社会变迁和心路历程的见证,家书凝结着丰富的内涵和复杂的情感,也充满着鲜明的时代烙印。我入伍时正值“ 文革”时期,我们用的信封、信纸上都印有毛主席语录、最高指示等。翻看这二十多年的家书,字里行间也不乏关于恢复高考、裁军、留学潮、下海潮、返乡探亲、炒股等时代大事的个人解读,从一个侧面反映了改革开放的伟大历程。没事的时候,我经常拿出来翻看这些已经泛黄的信集,仍读得津津有味。

值得一提的是,1982 年宪法第四十条明确规定:“ 中华人民共和国公民的通信自由和通信秘密受法律的保护。”在此之后,书信迎来大发展时期,邮筒经常被各种信件塞满,邮递员满负荷劳作。到了20 世纪90 年代初,有了电话了,谁也不写信了。我写的最后一封信,是1999 年12 月2 日写给在国外求学的女儿的。我嘱咐她要劳逸结合,注意身体。由于寄信不方便,也就迟迟没有发出去。如今,再看看邮局,他们的业务几乎已全部变成寄包裹和快递,就连寄明信片的都相当罕见了。

家书已老,家国情长青。如今,微信已成为传递亲情、促进友情的重要工具,越来越多的亲朋好友,甚至是我这样的已古稀的老人, 都加入了微信“ 大家庭”。五六十年前代人写信的情形虽仍犹在眼前, 但物换星移,从2013 年6 月份我开始使用微信,已成为同学群、战友群、工友群、同事群等十多个微信群的群主了。大家在群里相互问好, 即传即到,再也不用经过寄信、回信、盼信的漫长等待了。这种快捷的方式虽然好,我却仍有些失落,间杂着对遥远书信时代的些许怀念吧。

(《家庭博物馆里的中国——我家七十年》 崔兆森口述 公晓慧整理 山东人民出版社2019年出版)

图书出版、文学、论文专著、

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级、出版、印刷

艺术热线:

山东一城秋色文化传媒有限公司

《大家风范文库·诗词十六家》

《大家风范文库·散文十六家》

征稿进行中

13325115197

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版