精华热点

精华热点 《师言生语》出版

虽然是自己曾经的书写,也有过认真的修改,但对于存在问题的重要性没有多少认识。开始搜集,只是看到量的累积,至于文章里的问题也没有引起太多的重视。就是成为集子,多是沾沾自喜,成就感那是满满的,哪里还去顾忌问题之处呢。一旦排版成型,特别是交付印刷厂即将印刷之时,看着整齐的版面,恐慌与日俱增。每天好几个小时蹲在电脑前,每次阅读都会查验出不少的问题。以至后来,不敢再看,看见电脑就发怵,甚至打起了退堂鼓。可是一想,已经跟印刷厂谈好了,人家也辛苦地再次排版,还多次帮助修订,不印了好似说不过去。

痛苦自不必说,眼睛开始恍惚起来,脖颈很是僵硬,脑子整天迷迷糊糊的,好似生了一场大病。

还是印刷厂的一再催促,帮助我下定了决心。印!

看着崭新带着墨香气息的新书,欣慰之情溢于言表。不敢怠慢,赶忙告知学生与朋友,开始了签字赠书的历程。还好,大家都不嫌弃,阅后有的还会发些议论,大多还是褒奖,成就感才渐渐回归。

不曾想出书,不曾想出这么厚的书——正文五百多页,五十八万多字,二十四个彩页,涵盖一百四十幅照片。编辑为了压缩书的厚度刻意减小了页边距,要不然书会更厚。今天竟然成了,多少有些意外。不止是朋友、学生意外,连我自己都有些吃惊。“勤能补拙”是有道理的。

只是,含金量不大,一些记录而已。

十日,喜得张先海老师的大作。稍得闲暇,即打开阅读。粗粗看过几篇,心里开始被一种似有似无、丝丝缕缕的情愫轻轻包裹。感叹张先海老师的一份情念,为我们带来了链接时空的美文。文字间的美好,吸引我不得不仔细读下去。阅读中,张先海老师大气、精致、俏皮、细腻、中正、博学等品质都显露了出来。落笔成文,授课成书,拈草为诗,构成了一本不是传记的传记。

后面附有:写在前面,谆谆如父语、殷殷似友亲,清明•梧桐、后记等

写在前面

自己的写作方向及兴趣爱好犹如小学教师的职业特点一样,是针线笸箩,是杂货铺——典型的大杂烩。

实际上,自小特别喜欢数字,算盘打得乒乓响,几乎是一遍清。小数目、往来账,心算即出。同学起绰号“化学脑袋”。

82年师范毕业,分到北关小学,领导安排教语文,着实恐慌了老长时间,自感语文底子确实不行。念书时,拼音是一抹黑,就是到师范拼命恶补,也因为老土的舌头,怎么也捋不到普通话的音准上来。

幸遇一群好同事,自己拼命模仿,又回淄博师范膜拜庄守常老师。就这么跌跌撞撞熬了30多年。细想,这水平,不知误没误人家子弟。

1984年,高春的《当升国旗的时候》获全国征文金星奖,自己萌发了写东西的狂想。

最喜欢在本子上胡划拉,还真划拉出了一些稿子。自己很懒,写过的东西很少回头看。现在还有两大摞草稿没整理呢!

有事没事,有空没空,继续划拉。记得一次划拉出一个影评。同事看后,觉得文章不错呀,鼓励我一投。没想到发表在《淄博日报》上。很是欣然,更有8元钱的稿费。受到鼓励,行动大于心动,划拉就更勤了。

自己勤于写作,带动了孩子们。学生们写得起劲,获奖或者发表的文稿越来越多,主要精力也就转移到了指导孩子们写作上。学生作文发表或者获奖几百人次,这才是自己实实在在的人生收获。

说句掏心窝子的话,写东西实际是为了自己。最多的欣喜就是在于能跟自己说说悄悄话。

没想到的是,竟然保存了这么多的文章。这么多文章汇集在一起,就成了所谓的“文集”。

最初,定名为“译友文集”。

定为“译友文集”,没什么玄机。“译友” 与“ 宝升”一样,是一位老前辈给起的两个字号。“宝升”一直在QQ上挂着,而“译友”不曾露面。不是不喜欢,而是作为平民百姓,干嘛如此铺张,占用这么多的字号。

译,自己一直认为是把一种语言文字依照原义改变成另一种语言文字。而读了“周道衰微,失爵亡邦,后嗣乖散,各相土译居。”《隶释•汉孟郁修尧庙碑》之后,原来还有选择的意思。友,会意字。甲骨文的形象是顺着一个方向的两只手,表示以手相助,或两手协同。彼此有交情的人、有亲近和睦关系的或相好,互相亲爱。

译与友的意思相叠加,一考究,名字含义竟然深刻了起来。用在文集作名,自以为得意。还是有些惶恐,这样堆砌起来的文章称文集有些大言不惭。

说了半天,书名还是没有着落。斟酌再三,最后定为《师言生语》吧。确实是,里面大多是自己与学生的作品。

2022年2月22日又改

谆谆如父语 殷殷似友亲

——谨以此文祝贺老师从教四十周年

本书的作者张先海老师是我在淄博市淄川区北关小学读书时的授业恩师。1982年,老师20岁,那时他刚刚中专毕业,而我呢入学时还不足7岁,懵懵懂懂跟着他从一年级到五年级。可以说,老师是第一次当老师,我是第一次当学生。作为大弟子,我和老师结下了不解之缘。毕业后,无论是升学、就业、组建家庭,我都不时地给老师写信、电话汇报,而老师也一直关心、关注着我的工作、学业和生活。

四十年来,老师与我虽然情同父子,但是我内心里始终对老师保持着一种敬意,这种敬意不免也产生了与老师思想情感交流时的隔膜。加上幼年时的懵懂,随老师学习的五年大多在顽劣中度过,及至成年后又漂泊在外,不能时时与老师亲近,所以老师在我的心目中始终是温而厉、恭而安的形象,既亲切又遥远。

近日,老师尽倾书囊,将他三十多年来的文字作品集结出版。我一口气读完这近50万字的作品集后,才发现以前对老师了解甚少,渐渐地那个沉淀在心中四十年的老师形象更加鲜活起来:

原来老师幼年家贫,吃了很多常人没有吃过的苦,所以才锤炼出他坚忍沉着的气质;

原来老师嗜教如命,把三尺讲台作为毕生的追求,所以才在平凡岗位上干了一辈子;

原来老师体察入微,爱生活,爱自然,爱家人,所以他才能把每个学生记在心里如数家珍;

原来老师做学生时擅长的是数学,只因偶然机会做了语文老师,但他干一行爱一行,所以才成就了今天的文字情缘……

还有很多“原来”,留待像我一样对老师这个职业又崇敬又好奇的读者去慢慢体味吧。

木心在一首诗里说“从前的日色变得慢,车,马,邮件都慢,一生只够爱一个人”。读老师的书,也有一种让心境慢下来的感觉。老师喜欢徒步、喜欢登山、喜欢骑着自行车去乡村采风,途中的点滴都被他的妙笔一一收入囊中,有冬日雪原上的绿意(《绿洁》曾获全国语文教师范文写作比赛一等奖),有乡村质朴热情的花事(《乡村花事》曾获全国第三届语文教师范文写作比赛二等奖),有学生小手的湿凉(《我好感动》),有泰山顶上的挑山工(《泰山行,触景更生情》),有凌晨四点的晨雨(《春雨,晨雨;春语,晨语》)。许多习以为常的场景在老师的笔下盎然成趣、意味深长。

看来啊,当我们匆匆赶路,在风驰电掣的机动车上度过一天时,不知忽略了多少人间美好的风景,更不用说像老师那样用细致入微的笔触将它记录下来了。相比之下,我们虽然有了更舒适的生活条件,却失去了生活的多样性,失去了用内心去体察美的能力。而面对现代社会快节奏的生活,尤需要学习老师这种超然物外的内心定力。

我1994年离开淄川到北京读大学、研究生,后来留在北京工作。面对北京快节奏的工作和生活,虽然自觉还能扛得住压力,但时间久了也不免产生倦怠和迷茫。但是,当我读完老师的书后,这种倦怠和迷茫马上就一扫而空。

在书中,老师也曾抒发过“家有三石粮,不当孩子王”的感慨(《聊斋故里翰墨香,矢志从教陶然嬉》),也有受到误解冷遇后的自嘲(《奖惩》),但是他抱定对教学的认真态度和对学生的负责精神,孜孜不倦地探索教学规律,研究新时代的教学改革,让自己变成了教书育人的“大匠”,终有所获。本书中有一卷“励志卷首语”,便是老师把给孩子们写的作品整理成册亲自撰写的评语,还有一卷“学生作品”,收录了历年学生创作的优秀作品,居然还有一封我二十多年前给老师写的信!

老师是在用他的心去教育、引导学生。

书中有几篇关于幸福小学的文章让人印象深刻。2016年,老师不顾54岁高龄,到位于山区的幸福联小任教,每天要乘4个小时的公交车,山路颠簸,头晕、恶心,以至于下车之后蹲了好长时间也恢复不过来。老师却苦中作乐,把在颠簸山路上坐车戏称为“公交车交谊舞”。他试图把先进教学理念带给山区的孩子们,发现孩子们缺乏课外读本,便联系女儿到赵瓦小学搜集图书资料,他还自掏腰包把孩子们的作品印成小册子(《幸福支教》)。即便是支教结束,他还不舍地多次偷偷跑回幸福小学探望,给孩子们写信、寄御寒的毛衣(《春到幸福》《给幸福小学孩子们的信》)。

读罢这些文章,我常掩卷深思,老师内心的定力,对生活的热忱,对学生的大爱,需要多么大的能量啊,而这些能量来源于哪里呢?

在这本书中我自认为找到了答案。老师幼年家贫,家里兄妹五人,经常饿肚子。为了温饱,老师作为兄长早早扛起生活重担。十几岁时在龙泉矿矸石山捡碳,大年三十从早晨六点干到晚上十点,春节随父亲走一夜的路去卖缸,看着别人家放鞭炮、吃水饺,自己只能啃生地瓜,卖缸回来的路上,差点被冻死,后来被埋在玉米秸里才救活,真是饱受饥寒和窘迫(《过年》)。捡碳是老师常常回忆的往事,在矸石山上随时有巨石滚落、矿车碰撞、煤层自燃的危险,而穷孩子们为了捡碳,不顾危险地爬罐笼、翻矿车(《飞车失手》)。

梁启超说过,患难困苦,是磨炼人格之最高学校。苦难的童年不仅培养了老师吃苦耐劳的精神,而且让他充满了对生活的感恩、对别人的感恩。书中老师表达的感恩之情自然流露,面对有意义的工作、辛劳的父母、家庭成员、师友、学生,一草一木,一箪一食,在老师的笔下都充满着意趣和温情,特别推荐老师们同学们去读一读《谢你隆恩》一文,文中老师深情地对当年在上面吃苦历险的龙泉矿矸石山表达了感激之情,望着已经沉寂多年,已经变“瘦”了的矸石山,感叹道:“那时候,绝没有想到世界会变成这样,因而感到现在是如此的满足。”在老师心中,过去生活的苦难没有积累成抱怨,反而化作一股安然自得的清泉,洗去了今日生活的烦恼,让眼前的世界变得处处精彩。

老师就是这样把内心洋溢的欣悦传达给别人,写作成了他的一种生活方式,无论是小说、散文、评论、诗词,各种文体兼备、顺手拈来,如今已蔚为大观。最难得的是,老师这三十多年没有间断的勤奋书写,记录了工作、家庭和心路历程,因此这本书也将在多年后成为我们这个时代的缩影,引发许多令人无限遐想的回忆。

“令公桃李满天下,何用堂前更种花”。最后,我希望我能代表淄川区北关小学1982级四班的全体同学,向老师表达我们对老师的感恩之情,也祝老师退休生活更愉快,更逍遥!

学生 马民鹏

清明·梧桐

刘仕煜

走过一株梧桐,见有一条枝干横担而出。说实话,挺高!

也不知怎的,我心血来潮,“爸,看我够一下!”

一次、两次……数次尝试,都差了一点。

“今天应该穿运动鞋,皮鞋不合适。”我一边自我解嘲,一边准备继续散步。

“再试试,你可以!”父亲轻声说,眼神有意无意地从我和梧桐这边移开去。

“好!最后一次!”

我助跑起跳,“吧嗒!”指尖有触觉。当我落地,一枚梧桐叶从身侧缓缓飘下。

“耶!”我振臂怒喝,看向父亲。

“回家。”父亲微笑。我抬头看了看这横出的梧桐枝,“下次一定要用手抓住!”

此后很长一段时间,我不止一次地尝试,甚至专门穿了运动鞋。但,无一例外,都失败了。当时我倒也没往心里去,只是有些不甘。今天,我突然知道了原因:因为,那个世界上最懂我的男人永远离开了。

如果父亲在身边,他算不上高大的身躯在我感觉总是坚挺如山。我知道,虽不可以妄为,却可以肆意——不必留心周围可能的危险,不必在意他人不解的眼神,不必担心事后的种种。专注!因为父亲!

如果父亲在身边,“知子莫若父”,他看似无心的一句点评,正是对我极限能力的肯定,也能够激发出我潜藏的力量。自信!因为父亲!

如果父亲在身边,我总会感觉到一股促我前行的压力,仿佛身前有一座山,我需要不断地攀登,追逐那隐在云中的峰顶;永不气馁,目标明确。坚韧!因为父亲!

可是父亲走了,我的山崩塌了。十二年,回首望去,我谨小慎微地做着事情,再也不敢肆意奔跑;学会了不断地放弃,承认自己的失败,却无从知道自己的极限在哪里;很多时候,自顾茫然,不知路在何方。压力也有,但混乱得令人作呕。

记得年少轻狂时,觉得自己已超越了父亲——更年轻,更高学历,更丰富的知识,更有力量;甚至下棋小艺,父亲也再未能赢我。我开始质疑父亲。回忆起面对质疑时父亲的眼神,仔细感受,那是何等的复杂:欣慰大于失望,自嘲胜于愤怒,担心多于责备。

父亲走后,

突然就想到了家乡的那段梧桐枝——爸,我已成为了您,成为了那座山!

后 记

感谢韩文奇先生的一再鼓励。是啊,做事应在正当时。趁着还算年轻,还有精力整理,就全身心地努力一把。免得七老八十的时候,心有余而力不足,后悔有啥用。

需要说明的是,文章的分类不是很明确,不管是照片还是文字,都是按照时间顺序编排的。学生名单也不是很完备,我是尽了最大的可能了。自己的文稿,没有收录进来的还有好多。自己喜欢用铅笔写字,还是乱划拉,不仔细看,看不出写的啥了。由于保管不慎,年岁久远,粘黏在一起的也挺多。要想整理成电子稿,很费劲。这里只是选取了一部分。

本来截稿至 2022 年年初,但是经不住朋友们极力推荐,又把三篇散文硬塞了进去。篇幅已经够长的了,看看以后的造化吧,再出个集子。学生的文稿,没收录的就更多了,只能挂一漏万,尽可能把发表或者获奖的选进来。有好多获奖文章的稿子没有留存下来,很遗憾的。将来有机会、有时间,我想编一本《学生作文集》。

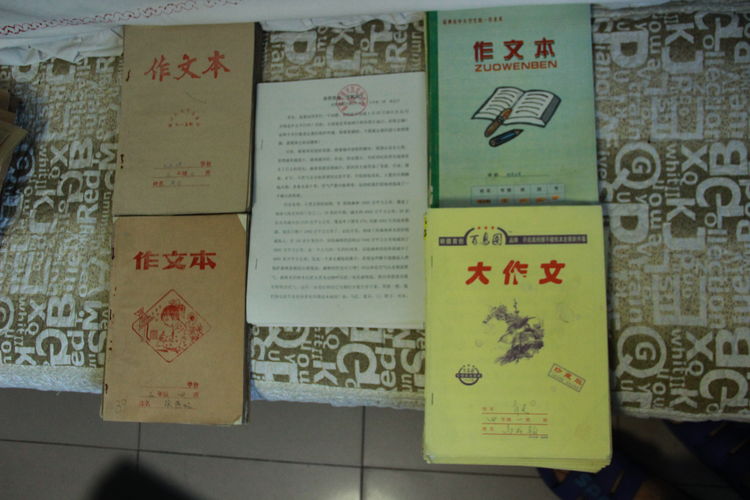

保存最早的学生稿子,是 1985 年李斌写的《礼物》,已经 37 个年头了。保存最多的是 2000 年以后的了。在编撰期间,我把 20 多年前保存的高叶的稿子发给了她,她感动得

不知道咋好了,还跟她的博士生导师分享了。

照片,当时摄影技术不精,片子很模糊。这么长时间过去了,更不清楚了。也因为彩页有限,只能精选了一部分。《徐靖雯专辑》留白的插图为小老外徐靖雯手与脚的印记图样。正文中其他留白处的插图均为当年留存的学生自制贺卡的复印件。需要说明的是,除了《无平仄格律要求的诗》一辑之外,所有文章里的诗词均为“通韵”。

至于贺年卡、学生文稿原件等,只能合在一块拍照了。

感谢马民鹏、田野、刘仕煜仔仔细细地审稿,为我把关,纠正了很多不当之处。

马民鹏精心撰写了充满师生情谊的《谆谆如父语 殷殷似友亲》,真诚祝贺我从教四十周年并退休;刘仕煜寄给我充满父子之情的《清明·梧桐》。读后,倍受感动,不能自己,决定一并编入文集。感谢李向宇墨宝题写书名。

女儿如我,也爱文学。大学里,笔耕颇丰,发表了不少的散文。在此,我精选了三篇文章放在附录里。外甥女苏孟琦跟我学习作文,进步很大,也选一篇入集。

感谢淄川区北关小学。北关小学是福地,给予了我太多锻炼和提升的机会。

感谢淄川区诗词学会的各位领导、老师,让我真正了解到格律诗词的具体要求,能比葫芦画瓢地写出几首格律诗词来。区作协的李振雷先生和龙泉般河诗社的邵其金老师,在编著的过程中提出了很多中肯而宝贵的意见,在印刷中提供了诸多方便,深表感谢。

感谢卜红波(81 级 2 班)、吕尧(82 级 1 班)、王恺(82 级 2 班)、刘双庆(84 级 1 班)、尹传利(85 级 5班)、杜鹃(85 级 1 班)、刘业檑(89 级 1 班)、石海宁等如亲学生般关爱我。

感恩老伴李萍,感谢女儿毓丹、女婿小玮一直的鼓励、打气,还有生活上的无微不至,使我一门心思地投入。

感恩所有的学生、家长、亲人、朋友们,感恩给予我帮助的所有有缘人。

水平所限,难免有这样那样的错误。敬请斧正!

2022 年 7 月 16 日

图书出版

文学、论文专著、史志年鉴、族谱家史

各种画册、国内单书号、丛书号

电子音像号高校老师、中小学教师

医护、事业单位晋级、出版、印刷

艺术热线:

山东一城秋色文化传媒有限公司

《大家风范文库·诗词十六家》

《大家风范文库·散文十六家》

征稿进行中

13325115197

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版