精华热点

精华热点 侯林 侯环

济南作为自古以来的园林城市,美如罨画,然而,在历史的过程中却有不少园林湮灭无存,且府县志中亦无记载。许多年来,我们依据府县志和明清别集,深入发掘,索隐钩沉,写成《济南园林六十家》。今在风香历下推出,期与读者诸君共享。

之一:叶圭书生平事迹考略

千佛山上有一坊,济南人几乎无所不知无人不晓,此乃山之西盘道中段之“齐烟九点”坊。

坊为清道光二十五年(1845),历城县令叶圭书所建,“齐烟九点”四字,亦为叶圭书所书,遒劲、苍润、洒脱,颇见功力。

齐烟九点,用唐诗人李贺《梦天》中“遥望齐州九点烟”之佳句,此移来描绘济南此间胜景恰切无比,盖在此登临一望,济南城北群山连绵,其势各异,岚烟绕之,云雾蒸之,成朦胧烟景,诗意无边矣。

叶圭书此坊此联,对于济南“齐烟九点”景致的宣扬与完善,起到举足轻重的作用。他使得此一景致成为了济南的文化标志、文化符号。

千佛山“齐烟九点”坊 侯莉摄影

然而,我们今天要谈的,却是叶圭书与另一处济南名胜的关系。它是上承宋代名媛李清照故居的——清代又由齐河县令蒋因培修葺建造的燕园。

道光九年,蒋因培回归常州故乡,将其卖与时任泰安县令的徐宗干。道光二十二年,徐宗干调离山东,又将其卖与叶圭书。

叶圭书遂将其更名为历下园。

据宣统《山东通志》“职官表”、徐世昌《大清畿辅先哲传卷三十三》“叶圭书”传、叶圭书诗集《沧粟庵诗钞二卷》等文献,笔者将叶圭书生平事迹考订整理如下:

书影:徐世昌《大清畿辅先哲传》

叶圭书(约1013——1863)字芸士,号易庵。直隶沧洲人,其祖父叶汝芝(字仲田,号草亭),官浙江按察使,授内阁侍读学士,早年他曾官山东茌平知县,有“叶青天之誉”。

叶圭书中道光十二年举人, 道光十九年初官邹平、二十五年官历城、二十六年官馆陶、二十八年复官历城知县。道光三十年年迁济宁知州;咸丰三年升兖州知府。四年兖沂曹济兼运河道;咸丰六年升济南知府、济东泰武临道,七年迁山东按察使,九年再任,九年署布政使。咸丰十年以事降职。

叶圭书任馆陶县令期间,有破获巨盗的功劳。任济宁知州时,金乡捻魁张广居作乱,叶圭书率军将其捕杀,其党羽流散,充当镇江漕艘水手,沿途侵扰百姓,叶圭书又率领兵士逐船捕之,使得河道得以肃清。后值黄河决口,他请求上司救济灾民,并募集富绅捐助。第二年,黄河又涨,老百姓更加困苦,乃“截漕三十万石,六州得无饥。”调补兖州知府,署兖沂曹济道。当时,太平军攻陷临清,僧格林沁下令他总理粮台,战事平定后,叶圭书升济东泰武临道。

咸丰十年,叶圭书以事降调,其后曾短暂优游于东南山水之间。《大清畿辅先哲传》称其“诗画皆工,著有《焦桐集》。”而此集未见著录,作品存世者为清同治二年刻本《沧粟庵诗钞二卷》,山东图书馆有藏。

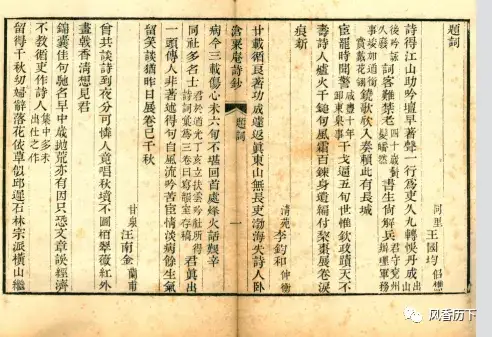

书影:叶圭书《沧粟庵诗钞二卷》

叶圭书“以事降职”,究因何事,笔者查考无果。叶圭书降职后,仅仅过了三年,便因病与世长辞,足见此“事”对其打击颇为沉重。同治二年,叶圭书遗著诗集《沧粟庵诗钞二卷》刊刻出版,其中多有好友题词,透露了诸多叶圭书生平不为人知的事迹与线索。

叶圭书表兄王国均(号侣樵)有题词二首:

诗得江山助,吟坛早著声。

一行为吏久,九转误丹成(出山后吟咏久废)。

词客难禁老(四十岁鬓发皤然),书生尚解兵(君守兖州,办理军务,事竣加道衔,赏带花翎)。

铙歌欣入奏,赖此有长城。

宦罢时闻警(咸丰十年卸东臬事),干戈逼五旬。

世惟钦政迹,天不寿诗人。

炉火千鎚句,风霜百炼身。

遗编付梨枣,展卷泪痕新。

书影:《沧粟庵诗钞二卷》王国均题词

诗写得悲凉哀痛。由诗中得知,叶圭书诗名早成,惜乎当官后无暇顾及,多年未曾写诗(此亦为《沧粟庵诗钞二卷》全部是早年作品之缘故)。由于处在烽火连天、兵荒马乱的年代,叶圭书四十岁鬓发全白,且由诗人、书生成为了通晓军事的人才,受到朝廷的嘉奖。

第二首,诗人哭诉叶圭书命运的不幸及其建立的功业。“宦罢时闻警,干戈逼五旬”,可知其被撤山东按察使职务(“卸东臬”)在咸丰十年,其后更是干戈扰攘,叶圭书过世尚不足五十岁。世间都钦羡他的政绩,然而老天却不让他长寿。“炉火千鎚句”,言其诗艺,“风霜百炼身”,言其军功。这十字的评价,虽不免有亲友之情掺杂其中,但从总体上看,还是较为准确、中肯的。

之二:叶圭书与济南文士谢鉴的风流佳话

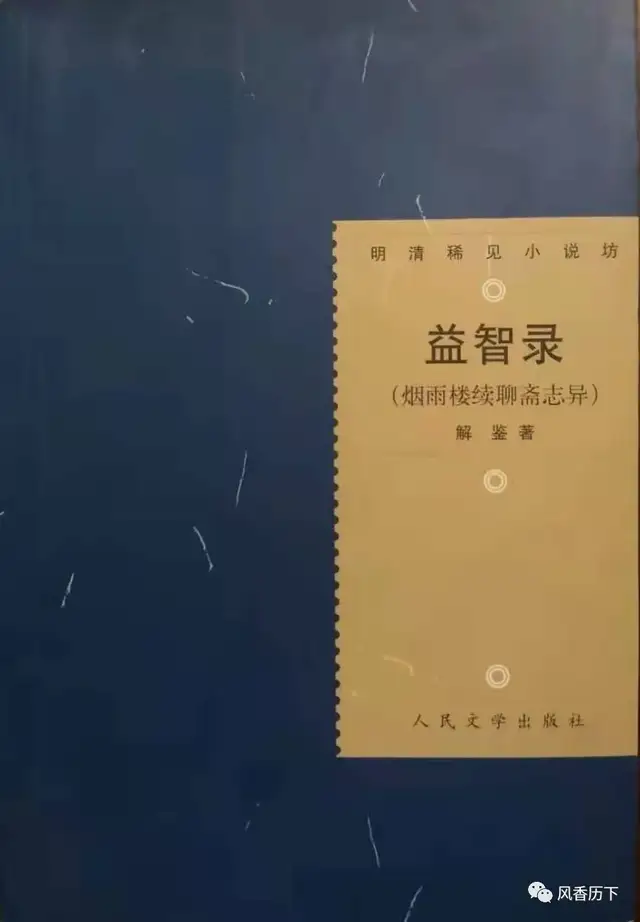

1999年,人民文学出版社出版发行了济南清代文士解鉴的《益智录》(王恒柱、张宗茹校点),此书在济南历史文化界产生了一定的影响。这是一部新发现的《聊斋志异》之续书。无论布局谋篇,还是遣词运笔,都酷似《聊斋》。

解鉴(1800——?),字子镜,号虚白道人。济南府历城县人。博学工诗,雅好诗文,但却屡困场屋,一生不售。晚年绝意功名,隐居济南东北郊之黄台山,以训蒙为业,以著述自娱。生平慕蒲松龄之为人行世,因仿《聊斋》笔墨,记述见闻,广采博取,成《益智录》一书。

书影:解鉴《益智录》(王恒柱点校)人民文学版

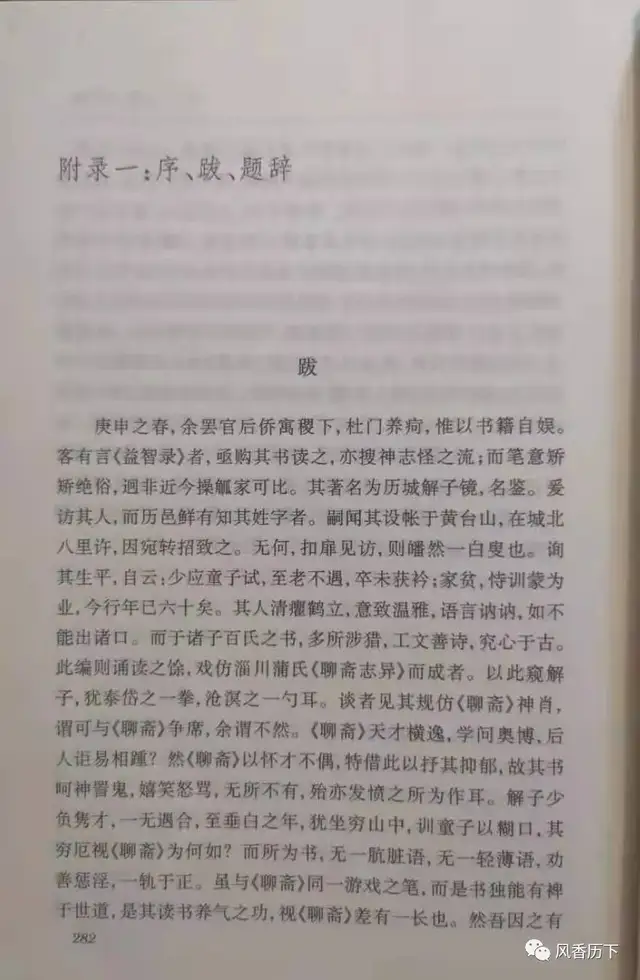

时在咸丰十年(1860)初春,刚刚解职的叶圭书闻听解鉴其人其事后,乃专意前往拜访,至黄台山,“扣扉见访,则皤然一白叟也”,“其人清癯鹤立,意致温雅,语言讷讷,如不能出诸口。而于诸子百氏之书,多所涉猎,工文善诗,究心于古。”(叶圭书《益智录》跋)

叶圭书询问解鉴的生平,知解鉴自少年应童子试,至老不遇,而家境贫穷,只能以设帐教书糊口时,叶圭书十分不安。他想起自己曾经身为一县之长,本来是应该发现这个人才,从而帮上解鉴的大忙的,惜乎忙忙碌碌,对解鉴其人一无所知,如今自己已经下野,解鉴也已年老,一切都晚了。(“顾余宰历城时,解子犹应县试。余以风尘栗六,竟未物色及之。今余解组将归,解子已笃老,乃始相与扼腕而叹也。呜呼,晚矣!” 《益智录》跋)

充满自责与忏悔。人们由此亦可想见叶圭书之善良正直与重情感也。

书影:叶圭书《益智录》跋

事情不惟此。解鉴在《益智录》里,又恰恰写了叶圭书与众不同的破案故事。

《益智录》卷二有《于媪》,写的是:

历城东部某村有于氏老妇人,自女儿家回自己的家,用一个筐子装了几升粮米,粮米内藏有京钱八百。天热,东西又重,脸上汗流如珠。后面有一位年轻妇女追上了她,一看,是邻村的王氏妇人。年轻的王氏妇要求帮助老妇提筐子,老妇同意了。王氏走得快而老妇走得慢。王氏说:“我到前面村里等你,可以吗?”老妇说:“可以。”王氏于是先走,等老妇赶到(前村),粮米之内的钱却不见了。老妇问王氏,王氏回答说没有看见。因为此钱虽不多,却是老妇的女儿靠纺织零星积攒起来,背着丈夫周济母亲的,老妇对于此钱看得很重,就像以一当百,以百当千一般,忽然就失去了,怎么能够这样呢,于是,老妇连哭带骂,马上要动起手来。

正在此时,历城县令叶圭书芸士先生自东面而来,见此情状,于是呼唤她们前来问讯。老妇哭诉真实过程,令人怜悯。反观王氏,容貌幽雅,是乡村的美妇人,身着夏天粗葛布的单衣,然而,腰里缠着铜钱,却隐约外露,能够看得出来的。叶县令要下令差役搜查,又恐怕王氏羞愧难当。道旁有一所古庙,叶圭书遂叫众人到庙里处理此事。

济南东北郊之黄台山

叶县令命令差役叫来地保,然后让地保买四两酒来。(酒买来后),叶县令用秤一称,两数不够,于是,马上将卖酒人传来,问道:“刚才地保去你家买酒,给你钱了吗?”卖酒人回答:“如数给了。”叶圭书说:“钱既然不少,为何酒的分量不足!想要重重地罚你,又觉得你乡下人无知,罚你出京钱八百,一分不能少,赶快取来。”钱取来后,叶县令当面交给老妇人,并对她说:“你的钱,可能忘在女儿家了,不要再向王氏索要了。”并让她们两个都离开了。

接着,叶县令问卖酒人:“你做这卖酒生意几年了?”答:“五年。”县令又问:“有欠你的酒账的吗?”答:“有,共有二百余千。”县令说:“我帮你要回来,这对你生活很重要。”于是,便按着欠账一一代为追讨。县令嘱咐差役说:“乡里农家,从来没有存款,有钱的如数清还,没钱的用粮食折还。如果有故意违反的,要传来重重处罚。” 不长时间,欠账全部还清。县令对卖酒人说:“当初罚你八百,知道你觉得憋屈,如今还有怨心吗?”卖酒人感动地说“真是叶青天呀!”于是,高兴地离去。

《于媪》作品后面,有济南名士马国翰评语:“叶公以不忍人之心,行不忍人之政,其文亦与之俱传。”

马国翰又说:“此可谓法外意。”

这后一句,真是说到了点子上。

叶圭书的断案,比那非要划分出正确、错误的所谓科学的“法”的方式,显然更高一筹,它将人文因素与人类智慧融于现实的断案之中,既不使人(王氏)过于难堪,又解决了老妇的诉求,以及卖酒人的最大麻烦与难题,可谓一举数得。

这不是一个“葫芦提”,而是真正充满人情的人性化的判案方式,非高手莫能为,而且至今不乏启示意义。

由此可知,叶圭书晚年颇以未能发现解鉴之才使其脱离贫苦为憾,并特为其《益智录》作跋,而解鉴非但对此毫无怨言,反将叶圭书不朽事迹形之笔墨,使之后世流传。叶圭书与解子镜,真堪称知音之遇也。

(未完待续)

艺术热线:

山东一城秋色文化传媒有限公司

大红门艺术馆

《都市头条》

13325115197(微信同号)

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版