精华热点

精华热点 第一卷:云起

第一章 终南有隐

会昌元年的春雨来得迟。

终南山北麓的云雾终日不散,像一团团浸透的棉絮,沉沉地压在杉树林上。云无心沿着湿滑的石阶向上走,苔藓在他脚下发出细微的破裂声。他已经在这山里走了三日,官靴的厚底磨穿了,露出里层浸透汗水的麻布。

山道转过一处断崖,眼前的景象让他停下脚步。

三间茅屋倚着岩壁而建,屋顶的茅草被雨水压得低垂,檐下挂着成串的枯藤。院中有一方石臼,臼内积着昨夜的雨水,水面上漂浮着几片腐烂的榆钱。最奇的是屋前那株老梅——时值仲春,梅花早该谢尽,这株梅却仍开着稀稀落落的白花,花瓣沾了雨,贴在黝黑的枝干上,像极了宣纸上晕开的淡墨。

“有人吗?”云无心喊了一声。

声音在山谷间荡开,惊起远处林中的一群寒鸦。鸦群掠过灰白的天,翅膀划破雨雾,留下几道转瞬即逝的轨迹。

茅屋的门开了。

开门的是个童子,约莫十二三岁,穿着宽大的葛布短衣,赤着脚。童子不言语,只是侧身让开。云无心跨过门槛,闻到一股混杂的气味:陈年书卷的霉味、药草苦涩的清香,还有一种他说不上来的、类似于铁器生锈的气息。

屋内比想象中宽敞。正堂没有桌椅,只有一张铺在地上的竹席。席边散落着几卷敞开的竹简,简上的字迹被雨水晕染,墨色沿着竹纹洇开,像一条条细小的黑色溪流。东墙有一排木架,架上不是书,而是一些形状奇特的物件:半边龟甲、裂纹纵横的牛骨、一块形似人脑的树瘤、几枚穿孔的石币。

“坐。”

声音来自西侧的阴影里。云无心这才看见,那里还坐着一个人。

那人背对着光,只能看清轮廓——极瘦,肩胛骨像两片即将破茧的蝶翼,撑着宽大的深衣。他正俯身在一个陶盆前,盆中盛着清水,他用一根细竹枝在水面轻轻划动。水波荡漾,映着天窗漏下的微光,在墙壁上投出变幻不定的光斑。

“你在看什么?”云无心问。

“看水如何忘记自己是水。”那人说,声音如同从很深的井底传来,“也看人如何忘记自己是人。”

云无心在竹席边坐下。湿透的官服贴在身上,寒意渗进骨髓。他想起长安城里的那个清晨:宰相李德裕的府邸外,金吾卫的脚步声整齐如雷;同僚王守澄被拖出府门时,官帽滚落在地,露出花白的头发;血溅在朱雀大街的青石板上,被早起的商贩用清水冲刷,但那股铁锈般的腥气,三日不散。

“我从长安来。”他说。

“知道。”那人仍然没有转身,“长安来的,身上都带着血腥味。不是手上的血,是心里的血。”

竹枝在水面停住了。涟漪一圈圈扩散,碰到陶盆边缘,又折返回来,与后来的波纹交织。云无心盯着那些不断生成又不断湮灭的图形,忽然感到一阵眩晕——仿佛那盆中盛的不是水,而是时间本身,是无数可能性在其中生灭的微小宇宙。

“我是来避祸的。”他坦白道。

“祸不在外,在内。”那人终于转过身来。

那是一张难以判断年龄的脸。皮肤光滑如少年,但眼角的皱纹深如刀刻;眼神清澈,却带着千年古井般的幽深。最奇特的是他的瞳孔——在昏暗的光线里,竟泛着淡淡的金色,像黄昏时分最先亮起的那颗星。

“我叫季咸。”他说,“这里的人都叫我‘守藏史’——虽然我守的不是周室的藏书,是别的东西。”

“守什么?”

“守‘未发生之事’。”季咸笑了,笑容里有一种孩童般的天真,“比如,守着你此刻心中正在挣扎的那个问题:是该彻底隐姓埋名,还是该留一丝与尘世的牵连?”

云无心的手猛地握紧。他确实正在想这件事——想藏在怀中的那枚铜鱼符,那是秘书省校书郎的官凭。扔掉它,就彻底断了归路;留着它,万一……

“你怎么知道?”

“水告诉我的。”季咸指了指陶盆,“每个人的念头,都会在水面留下波纹。你的波纹很乱,像被石头惊扰的池塘。”

童子端来两碗茶。茶汤呈琥珀色,里面浮着几片云无心从未见过的叶子,形状如松针,却散发着兰花的香气。他抿了一口,苦涩之后是漫长的回甘,那股甘甜从舌根蔓延到喉头,竟让他想流泪。

“这是‘忘言茶’。”季咸说,“喝过之后,有些话就容易说出口了。”

窗外的雨声密了。云无心听着雨滴打在茅草上的声音,忽然想起妻子临终前的那夜。也是这样的春雨,她握着他的手,手指冰凉如玉石:“无心,你这一生,活得太明白了。有时候,糊涂些才好。”

那时他不解。现在坐在终南山的茅屋中,面对着一个能看透人心的怪人,他忽然懂了——明白意味着选择,而选择意味着责任,意味着你必须为你选择的世界辩护。糊涂,反而是一种自由。

“李德裕在清洗‘甘露之变’的余党。”云无心的声音干涩,“我老师是李训的旧友,虽然早已病故,但牵连之网从不问生死。三天前,金吾卫围了秘书省,当值的是我的同僚裴素。他被带走时,看了我一眼——那眼神不是求救,是警告。”

季咸静静地听着,手指无意识地在水面划着。这一次,他划出的不是随意的波纹,而是一个图形:一个圆,但首尾没有完全闭合,留着一线缺口。

“你想让我帮你做选择?”季咸问。

“不。”云无心摇头,“选择必须自己做。我只想问……天道究竟在哪里?如果天道公正,为何忠良遭戮,奸佞得势?如果天道无为,我辈的坚持又有何意义?”

这是困扰他十年的问题。从考中进士的那天起,从第一次在朝堂上发言却被无视的那天起,从目睹恩师在贬谪途中病逝的那天起,这个问题就像一根刺,扎在他心里最软的地方。

季咸沉默了很久。

久到云无心以为他不会回答了,久到窗外的天色从灰白变成暗青,久到童子悄悄点起一盏油灯——灯焰不是常见的橙黄色,而是幽蓝,像夏夜的萤火。

“你看这盆水。”季咸终于开口,“水面有波纹,是风引起的,还是我引起的?”

“是你用竹枝划动的。”

“不。”季咸说,“是我动了念想‘要划水’,这个念头通过手臂,通过竹枝,传到水面。但如果没有水,念头就无所依托;如果没有竹枝,念头就无法传递;如果没有我这个人,连念头本身都不会产生。那么,波纹究竟是谁的?”

云无心怔住了。

“天道也是如此。”季咸的声音很轻,却字字清晰,“它不是一个人格的神,不是一个可以质问的对象。它是万物之间的关系,是所有‘因’与‘缘’交织成的网。你说忠良遭戮——是的,但忠良之所以为忠良,正是因为他们在浊世中坚持清澈,这种坚持本身就是天道的一种呈现。你说奸佞得势——是的,但奸佞的种子,早在百年前、千年前就已埋下,是无数人的欲望、怯懦、短视共同浇灌出的恶之花。”

他站起身,走到窗前。夜色已经完全降临,山影如墨,只有雨丝在幽蓝的灯光中显形,像无数银线从天上垂落。

“你问我天道在哪里。”季咸背对着他,“它在那株反季节开花的梅树上——不是梅树违背了时令,是这座山的‘时’与山外的‘时’本就不同。它在你喝的那碗茶里——茶树的根扎在岩缝中,吸的是石髓,吐的是兰香。它也在长安的血泊里——血渗进泥土,明年那处会开出特别艳丽的罂粟花。”

云无心感到心脏在剧烈跳动。不是恐惧,不是激动,而是一种奇特的共鸣——仿佛他体内有什么东西,一直在等待这些话,等待了三十年。

“那我该怎么做?”

“不是‘做’,是‘成为’。”季咸转过身,金色的瞳孔在幽蓝的光中格外明亮,“成为山,就成为山的样子,任凭云雾来去,鸟兽栖居。成为水,就成为水的样子,随方就圆,处下不争。但最难的是——成为人,又要忘记自己是人。”

“忘记自己是人?”

“忘记那些标签:官员、文人、丈夫、孝子……忘记这些角色,回到最根本的状态:一个会呼吸、会感知、会在这个雨夜感到寒冷和困惑的生命。”季咸走回陶盆边,俯身凝视水面,“然后你会发现,你和这盆水,和窗外的雨,和终南山的雾,并没有本质的不同。我们都是‘道’暂时凝聚的形态。”

云无心忽然想起《庄子》里的一句话:“天地与我并生,而万物与我为一。”他读过百遍,但直到此刻,在这个终南山的雨夜,在幽蓝的灯光和忘言茶的余味中,那句话才第一次不再是文字,而成了一种可触可感的体验。

“我想留下来。”他说,声音出乎意料的平静。

“可以。”季咸点头,“但留下不是逃避。山中的考验,有时比朝堂更严峻。”

童子不知何时又出现了,手里捧着一套葛布衣物,还有一把油纸伞。

“东厢还空着,你先住下。”季咸说,“明天开始,你每天做三件事:拂晓时,去山泉边打水,注意看水倒入缸中时的漩涡;午时,清扫院中的落叶,但梅树下的不要扫;黄昏时,对着西边的山谷静坐,直到看见第一颗星。”

“这是修行?”

“这是让你重新学习如何看、如何听、如何感觉。”季咸说,“你在长安太久,已经忘记用皮肤呼吸,用脚掌听地脉的跳动,用眼睛尝味道。”

云无心接过衣物。葛布粗糙,但干燥温暖。他走到门口,撑开油纸伞。雨点击打在伞面上,声音密集如万千蚕食桑叶。

“最后一个问题。”他回头,“你究竟是谁?真的只是一个守藏史?”

季咸笑了。这一次的笑容里,有难以形容的沧桑。

“我曾经看守周室的藏书三十年。那些竹简、帛书、龟甲上的文字,我读了又读。后来有一天,我发现所有的文字都在指向文字之外的东西。于是我把它们都烧了——除了三卷。”

“哪三卷?”

“一卷是空的,什么也没写;一卷写满了,但字迹重叠,无法辨认;还有一卷……”季咸顿了顿,“只有一句话:‘道不可言,言而非也’。”

“然后呢?”

“然后我就来这里了。”季咸望向窗外的黑夜,“守藏史守的不是书,是书被烧成灰之后,在空中飘散的那些瞬间。每一个瞬间里,都藏着一种可能的世界。”

云无心走入雨中。

从茅屋到东厢只有二十步,但他走得很慢。雨打在他的伞上,也打在他周围的土地上。他听见雨滴敲击石阶的声音、渗入泥土的声音、从树叶滑落的声音——每一种声音都不同,合在一起却成了最和谐的乐章。

东厢的门虚掩着。他推门进去,屋里陈设简单:一张竹榻,一张木案,一个陶壶,两只陶碗。墙上挂着一幅画,画的是山水,但墨色极淡,淡到几乎看不见,只能从纸的纹理中隐约感觉到山势的起伏。

他换下湿透的官服,穿上葛衣。粗布摩擦皮肤的感觉很陌生,却莫名踏实。躺在竹榻上,他听着雨声,忽然想起白天看见的那盆水,那些不断生灭的波纹。

在似睡非睡之间,他仿佛又看见了长安城。

但这一次的长安是倒映在水中的:朱雀大街的槐树向下生长,宫殿的屋檐指向地心,行人的脚步踏在空中。血从石板上升起,变成红色的雨,落回受伤的身体。李德裕在倒影里是一个孩童,正用木棍搅动水洼,看着自己扭曲的倒影发笑。

然后水波荡漾,长安城碎了。

碎片重新组合,变成了终南山的轮廓。云无心看见自己走在山道上,但那个自己很年轻,只有十七八岁,背着书箱,眼神明亮。年轻的自己与现在的自己擦肩而过,彼此对视,却互不相识。

雨还在下。

他沉沉睡去,梦见自己变成了一滴水,从云中坠落,落在终南山的一片松针上,顺着针尖滑落,渗入泥土,被树根吸收,沿着树干上升,从叶片的气孔蒸发,又回到云中。

在这个循环里,没有官员云无心,没有甘露之变,没有忠奸之辨。

只有流动本身。

只有存在本身。

---

第二章 甘露残痕

云无心是被鸟鸣唤醒的。

不是一只,是千百只——画眉的清越,黄鹂的婉转,山雀的啁啾,还有某种他从未听过的、如同敲击玉磬般的脆响。声音层层叠叠,从窗外涌进来,填满了整个房间。他睁开眼,看见晨光从木板窗的缝隙里透入,在泥地上切出几道金色的光条。光条里有微尘缓缓旋转,像无数个微小星系。

他坐起身,葛布衣物摩擦皮肤的触感依然陌生。推开窗,山风扑面而来,带着松针、腐叶和远处溪流的清新气味。雨停了,天空洗过一般澄澈,只有东边天际还挂着几缕残云,被朝阳染成淡金。

按照季咸的吩咐,他该去泉边打水。

木桶靠在墙角,桶身粗糙,提手的竹片被磨得光滑。云无心提起桶,走出东厢。院中那株老梅在晨光中显得更加奇异——花瓣上的雨珠未干,每一滴都折射着七彩的光,整棵树像是用琉璃和水晶雕成的。梅树下果然有落叶,是榆树的叶子,黄中带绿,铺成不规则的一层。

他走出柴门,沿着昨晚来的路往回走。白天的山道与夜晚截然不同:石阶缝里长着毛茸茸的蕨类,崖壁上的青苔在阳光下泛着翡翠般的光泽。偶尔有松鼠从头顶的松枝间跳过,抖落一串露珠,凉丝丝地落在他颈间。

走了约莫一刻钟,水声渐响。转过一片竹林,他看见了那眼泉。

泉从岩缝中涌出,落在下方一个天然的石潭里。潭水极清,可见底部的鹅卵石和缓缓摇曳的水草。潭边生着一丛丛野薄荷,空气中弥漫着清凉的香气。最奇的是,潭水上方的岩壁生满了青苔,青苔间开着米粒大小的白花,花虽小,却密密匝匝,远看像是岩壁在发光。

云无心蹲下身,将木桶浸入潭中。水很冷,刺得他手指发麻。桶满时,他提起桶,正要转身,忽然看见水面倒影中不止自己一人。

他猛地回头。

身后站着季咸的那个童子。童子依然赤着脚,手里拿着一片宽大的梧桐叶,叶上托着几枚野果,果子鲜红欲滴,表皮还沾着露水。

“先生让我送来。”童子的声音清脆,但语调平板,没有什么情绪,“说是‘朝露未晞时采的,带回去配茶’。”

云无心接过梧桐叶。野果的香气扑鼻,是那种纯粹、原始的甜香,没有一丝杂味。“你叫什么名字?”

童子摇头:“先生叫我‘非我’。”

“非我?”

“先生说,名字是个牢笼。叫了某个名字,就被那个名字困住了。”童子说,“所以我不是我,你也不是你。我们只是暂时借用了这两个身体,在这个早晨,在这个泉边相遇。”

这话从一个孩童口中说出,有种诡异的透彻。云无心忽然想起昨夜季咸的话:“忘记自己是人。”或许这就是第一步——忘记自己的名字,忘记自己的身份,成为一个纯粹的感知体。

“你在这里多久了?”他问。

非我歪着头想了想:“多久是多久?昨天是多久?明天又是多久?先生说过,时间像这潭水,看起来在流动,其实潭还是潭,水还是水。来的水不是去的水,但潭记得所有经过它的水。”

这话太玄,云无心一时接不上。他提起水桶,准备返回。非我却没动,依然站在潭边,低头看着水面。

“你在看什么?”云无心学着他昨天的语气问。

“看你的倒影怎么和水里的鱼说话。”非我说。

云无心一愣,也看向水面。自己的倒影随着水波荡漾,确实,在倒影的边缘,有几尾小鱼正在游动。小鱼银白色,只有指甲盖大小,它们时而靠近倒影的轮廓,时而又游开,仿佛真的在和那个扭曲的人影交流。

“鱼怎么会和人影说话?”

“为什么不会?”非我反问,“人影是光造成的幻象,鱼是真实的生命。幻象和真实,在水的世界里没有分别。先生说过,我们所以为的真实,也许只是更高维度的一个倒影。”

云无心感到一阵轻微的眩晕。这孩子的每句话,都在颠覆他四十年建立起来的认知体系。在长安,一切都讲究名实相符、纲常有序。可在这里,名是牢笼,实是幻象,有序可能只是更大无序的一个片段。

他提着水桶往回走。水在桶中摇晃,发出哗啦哗啦的声响。那声音单调,但听久了,竟有种奇特的韵律。他忽然想起小时候,母亲在河边洗衣,木槌击打衣物的声音,也是这样的——单调,但充满生活的质地。

回到茅屋时,季咸正在院中。他站在梅树下,仰头看着那些反常的花朵,手指轻轻拂过花瓣,动作温柔得像在触摸婴儿的脸颊。

“水打来了?”季咸没有回头。

“是。”云无心将水倒入檐下的大缸。水注入时,果然形成一个漩涡,顺时针旋转,中心有一个小小的凹陷,深不见底。他盯着那个漩涡,忽然想到:如果此刻有一片落叶掉进去,会被带到哪里?是沉入缸底,还是在某个看不见的维度里消失?

“看出什么了?”季咸走过来。

“漩涡……很美。”云无心斟酌着用词,“但也很危险。它有一种吞噬一切的力量。”

“危险是因为你站在‘被吞噬’的角度。”季咸说,“如果你站在漩涡本身的角度呢?它只是在做水该做的事——流动,寻找平衡,在重力和惯性的作用下旋转。没有恶意,也没有善意,只是‘如是’。”

云无心沉默。又是这种视角的转换。在长安,他习惯了评判:这是忠,那是奸;这是对,那是错。可在这里,一切评判都失去了立足点。漩涡无所谓善恶,梅树无所谓反常,连时间都无所谓长短。

“午时扫落叶,但梅树下的不要扫。”季咸重复昨天的吩咐,“现在,你可以去做第二件事了。”

非我递过一把竹帚。竹帚的柄磨得光滑,帚头是用细竹枝扎成的,已经用得半秃。云无心接过,开始在院中清扫。落叶大多是榆树叶,也有些松针和不知名的灌木叶子。他扫得很慢,每一帚都尽量轻,怕惊扰了地上的蚂蚁——确实有蚂蚁,排成一条细长的黑线,正搬运着一只死去的甲虫。

扫到梅树下时,他停住了。

梅树下的落叶格外厚,而且不只是榆树叶,还有许多梅花的花瓣——虽然树上还在开花,但总有一些早凋的。花瓣半透明,边缘已经开始蜷曲,呈现出一种病态的美。他想起季咸的嘱咐,绕过那一片,继续清扫其他地方。

“为什么不扫梅树下?”他终于忍不住问。

季咸坐在屋檐下的竹席上,正在用一块软布擦拭那几枚野果。“因为那里睡着一个人。”

云无心的手一僵。

“睡着一个……人?”

“一个很久以前的人。”季咸的语气很平淡,像是在说今天天气不错,“他选择在那棵梅树下长眠。落叶是他的被子,花瓣是他的枕头。扫落叶,会惊醒他的梦。”

“可是……”云无心看向那片落叶,除了落叶和花瓣,什么也没有,“我看不见有人。”

“你看不见,是因为你只相信眼睛。”季咸将擦净的野果放在陶盘里,野果在晨光中红得耀眼,“但有时候,存在的方式不止一种。有些人用身体存在,有些人用记忆存在,有些人用影响存在。梅树下的那位,用的是‘缺席’的方式存在。”

“缺席?”

“他的身体不在这里,但他的‘不在’如此强烈,以至于留下了一个形状。”季咸站起身,走到梅树边,手指在空中虚画,“就像你把手伸进水里再拿出来,水会暂时保留手的形状。这片土地,保留了他决定消失的那个瞬间。”

云无心感到脊背发凉。这不是恐惧,而是一种认知被拉伸到极限时的不适感。在长安,死就是死,葬就是葬,墓碑标记位置,祭祀延续记忆。可在这里,死亡不是终结,缺席也是一种在场,连“不存在”都可以留下形状。

“他是谁?”他问。

“一个和你很像的人。”季咸说,“也是从长安来的,也是避祸,也是带着满心的疑问。他在我这里住了三年,然后有一天,他说:‘我懂了。’”

“懂了什么?”

“懂了他为什么来。”季咸看向云无心,“你来这里,真的是为了避祸吗?还是说,祸只是一个借口,你真正想逃避的,是那个在长安越来越不像自己的自己?”

这话像一把钥匙,突然打开了云无心心中某扇一直紧锁的门。他想起决定离开长安的那个夜晚:他坐在书房里,看着架上的藏书,忽然觉得那些书上的字都在蠕动,像无数黑色的虫子。他拿起最珍爱的《庄子》,翻开《逍遥游》那一篇,却发现每一个“游”字都在流血——不是真的血,是墨迹在烛光下产生的幻觉。

那一刻他意识到,不是世界疯了,是他的认知世界的方式疯了。他需要一种新的眼睛,新的耳朵,新的心。

“我想……”他艰难地说,“我想找到一种活法,不用每天戴着面具,不用在忠奸之间站队,不用在进退之间算计。”

“那你要找的不是活法,是死法。”季咸说。

“死法?”

“死掉那个作为官员的云无心,死掉那个作为士人的云无心,死掉那个作为丈夫、儿子、朋友的云无心。”季咸的声音很轻,但每个字都像钉子,钉进云无心的意识里,“然后,看看还剩下什么。那个剩下的东西,才是你真正是的。”

云无心手中的竹帚掉在地上。他忽然感到一阵虚脱,不是身体的疲惫,而是某种更深层的、灵魂层面的剥离感。仿佛有无数透明的丝线正从他身上被抽走,每抽走一根,他就轻一点,空一点,但也更接近真实的自己一点。

非我不知何时又出现了,手里端着陶盘,盘上是两碗茶和那些野果。

“吃吧。”季咸在竹席上坐下,“吃了这些果子,你会更清楚自己在吃什么,为什么吃,吃之后会变成什么。”

云无心坐下,拿起一枚野果。果皮光滑,触感微凉。他咬下去,汁液迸溅,甜中带着一丝几乎察觉不到的酸。那味道如此纯粹,以至于他忽然意识到,自己过去四十年吃过的所有东西——宫廷的盛宴、酒楼的佳肴、街头的点心——都像是某种伪装。那些食物用香料、用火候、用摆盘,掩盖了食物本身的真相。

而这枚野果,什么也没掩盖。它就是它自己。

“下午的任务是什么?”他问,声音有些沙哑。

“对着西边的山谷静坐,直到看见第一颗星。”季咸说,“但今天你可以提前开始。因为今天下午,山谷里会有些特别的东西。”

“什么东西?”

“你会知道的。”季咸闭上眼睛,开始打坐。

云无心吃完果子,喝完茶,走到院西边的一块青石上坐下。青石被太阳晒得微温,石面上有天然形成的纹路,像干涸的河床。他按照季咸昨天教的:背挺直但不僵硬,手自然地放在膝上,眼睛半睁半闭,视线落在前方十步远的地面。

起初,什么都发生不了。

思绪像一群受惊的鸟,四处乱飞:想起长安的宅子不知怎样了,想起老仆会不会受牵连,想起书房的那些书会不会被抄没,想起如果自己真的一去不返,族谱上会怎么写……每一个念头都带来一阵焦虑,像水面被不断投石。

他想起季咸说的“看水如何忘记自己是水”。水为什么需要忘记?水本来就是水啊。但如果水开始思考“我是水”,它就会纠结:我应该是液态还是固态?我应该流向大海还是渗入地下?我应该清澈还是浑浊?这些纠结,会让水不再是水,而是一个有自我意识的、困惑的液体。

而“忘记自己是水”的水,就只是流动。遇热成汽,遇冷成冰,遇方则方,遇圆则圆。没有选择,也就没有痛苦。

云无心尝试着“忘记自己是云无心”。

这很难。四十年的身份认同,像一层又一层的茧,裹得严严实实。他试着想象自己是一块石头,没有过去,没有未来,只是坐在这里,感受风吹日晒。渐渐地,那些纷乱的思绪平息了,不是消失了,而是像尘埃一样缓缓沉降,落在意识的底部。

然后他听见了声音。

不是鸟鸣,不是风声,而是一种低沉的、持续的低鸣,来自地底深处。那声音很轻,但充满力量,像一颗巨大心脏的跳动。同时,他感到掌心下的青石在微微震动,不是地震那种剧烈的晃动,而是极其细微的、有节奏的脉动。

他睁开眼睛。

眼前的景象让他屏住呼吸。

山谷里起雾了。但不是普通的雾,这雾有颜色——淡金色,从谷底缓缓升起,像倒流的瀑布。雾中隐约有光影流动,时而凝聚成人形,时而又散开成一片光晕。最奇异的是,雾里传来声音:不是人语,不是兽鸣,而是一种类似编钟被轻击时的回响,空灵、悠远,带着某种古老的韵律。

云无心想站起来走近些,但身体却不听使唤。不是被什么力量束缚,而是他忽然意识到:坐在这里看,才是正确的距离。就像看一幅画,太近只见笔触,太远只见轮廓,只有在合适的距离,才能看见整体与细节的和谐。

雾越来越浓,金色越来越亮。忽然,雾中浮现出一个清晰的场景:

那是一座宫殿,但不是长安的宫殿。建筑样式更古老,柱子粗大,屋檐低垂,屋顶铺着青黑色的瓦。宫殿前有一个广场,广场上站着许多人,都穿着先秦的服饰,宽袖深衣,头戴高冠。人群中央,一个人正站在木制的高台上,手捧玉圭,仰头向天。他在说话,但云无心听不见内容,只能看见他的嘴在动,表情庄重而悲怆。

然后,天空裂开了。

不是真的裂开,是云层突然散开,一道金光从天而降,照在高台上的人身上。那人举起玉圭,金光在玉圭上折射,散成七彩。台下的人群全部跪下,匍匐在地。

场景开始变化。宫殿消失了,变成战场。战车奔驰,旌旗猎猎,箭矢如雨。一个将军模样的人站在战车上,手握长戟,戟尖滴血。他回头看了一眼,眼神复杂——有胜利的狂喜,也有深不见底的疲惫。然后他驱动战车,冲向敌阵,身影没入烟尘。

战场又变了,变成田野。农人在耕作,孩童在嬉戏,炊烟从茅屋升起。一个老者坐在田埂上,手里编着草绳,嘴里哼着歌谣。歌词模糊,但曲调简单而欢快,像山涧的流水。

田野淡去,出现书房。一个文人伏案疾书,写几行,停笔沉思,又写几行。他写的字云无心认识,是小篆,但内容看不清。忽然,文人扔下笔,仰天长笑,笑声中既有豁达,也有凄凉。他起身,推开窗,窗外是满园梅花——正是院中这株梅,但更年轻,花开得更盛。

所有的场景开始重叠、交融、旋转。宫殿的柱子穿过战场,战车的轮子碾过田野,农人的草绳缠上书桌,文人的笔墨滴入宫殿的金光里。颜色混在一起,声音混在一起,时间混在一起。

最后,一切都消失了。

只剩下一片纯白的光。

光中,有一个声音在说话。不是通过耳朵听见,而是直接出现在意识里:

“你看的这些,都是‘甘露’。”

云无心一震。甘露?

“不是李训、郑注谋划的那个‘甘露’,是更古老的甘露。是天地交感时降下的甘霖,是文明诞生时的第一滴乳汁,是真理显现时的最初光芒。”

声音停顿了一下,像是在给他时间理解。

“但这些甘露,一旦被人接触,就会变成别的东西。变成权力,变成欲望,变成文字,变成制度。变成‘甘露之变’那样的血腥。”

云无心想起长安的血。那么多血,要多少甘露才能稀释?

“你来这里,不是要忘记那些血,是要看见血里的甘露。在最深的黑暗里,寻找最初的光。这是唯一的方法——不逃避,而是深入,直到穿透。”

声音渐渐远去。纯白的光开始收缩,凝聚成一个点,那个点越来越小,最后变成一颗星——黄昏的第一颗星,在尚未完全暗下的天空中,发出微弱但坚定的光。

云无心长长地吐出一口气。他发现自己全身被汗湿透,手指在微微颤抖。不是恐惧,是某种巨大的认知冲击后的生理反应。

他抬头看那颗星。星光是银白色的,不像雾中的金光那样耀眼,但更持久,更真实。

身后传来脚步声。是季咸。

“看见了吗?”季咸问。

“看见了……很多。”云无心不知如何描述。

“那就够了。”季咸在他身边坐下,也仰头看星,“第一次静坐,能看见一颗星,已经很好。有些人坐一个月,只看见自己的眼皮。”

“那些场景……是真的吗?”

“是真的,也是假的。”季咸说,“就像梦是真的还是假的?梦中的感受是真实的,但梦中的事件是虚幻的。你看见的,是这片土地的记忆——不是某个人的记忆,是土地本身的记忆。它记得所有在这里发生过的重要时刻,那些强烈的情感,那些重大的决定,那些生与死的转换。”

“土地……有记忆?”

“万物都有记忆。”季咸说,“石头记得自己被水流打磨的形状,树记得自己每一圈年轮生长的气候,土地记得所有在它上面行走的脚步、流过的血、落过的泪。只是我们通常听不见。”

云无心沉默。今天的经历太多了:水中的倒影与鱼说话,梅树下以“缺席”方式存在的人,土地的记忆以幻象的形式显现……每一件事都在挑战他理性的边界。

“我该相信这些吗?”他问,声音里有自己都没察觉的脆弱。

“相信或不相信,都是陷阱。”季咸说,“你要做的不是相信,是体验。体验过了,它就是你的一部分。就像你吃过那枚野果,它就成了你的血肉。至于它‘应该’被归类为真实还是虚幻,那是语言的事,不是体验的事。”

天色完全暗了。更多的星星出现,银河横跨天际,像一条洒满银粉的巨川。非我端来简单的晚餐:糙米饭,野菜汤,还有几片腌萝卜。

吃饭时,云无心问:“明天我做什么?”

“明天开始,你每天帮我做一件事。”季咸说,“整理我收集的那些‘未发生之事’。”

“怎么整理?”

“用你的心。”季咸说,“每一件‘未发生之事’,都有一个独特的频率。你要找到它们之间的共鸣,把频率相近的放在一起。不是按时间,不是按类型,是按它们‘想要成为什么’的愿望。”

“未发生之事……也有愿望?”

“当然。”季咸笑了,“愿望是世界上最强大的力量之一。一个强烈的愿望,即使没有实现,也会在时空中留下印记,像一个永远指向某个方向的箭头。我收集的,就是这些箭头。”

晚饭后,云无心回到东厢。他点亮油灯,灯光如豆,在墙上投出晃动的影子。他拿出藏在怀中的铜鱼符,在灯下细看。鱼符是青铜铸的,已经有些氧化,表面泛着青绿。鱼的眼睛是两个小孔,原本应该穿绳,现在空着。

他看着这条青铜鱼,忽然觉得它在游动。不是真的动,是光与影造成的错觉。但就在那个错觉的瞬间,他明白了:这条鱼困在青铜里,但它本质上仍然是鱼。鱼的愿望是游动,是回到水中。所以这个铜鱼符的“未发生之事”,就是它作为真鱼的一生。

他将鱼符放在木案上,对着它说:“你想游,就游吧。在我的梦里游。”

然后他吹灭灯,躺下。

这一次,他没有梦见长安,没有梦见血,没有梦见官场。

他梦见自己变成了一条鱼,在终南山的溪流中逆流而上。水流很急,但他游得很轻松。阳光透过水面,在水底的石头上投下晃动光斑。他游过一个又一个潭,越过一个又一个浅滩,最后来到泉水的源头——那眼涌出山泉的岩缝。

岩缝很窄,但他挤了进去。里面不是黑暗,而是光,温暖的金色的光。光中,他看见了季咸,看见了非我,看见了梅树下的那个“缺席者”,还看见了许多模糊的影子——都是曾经来过这里、寻找过什么、然后又离开的人。

所有的人和鱼,都在光中游动。

没有水,但他们在游。

没有方向,但他们在前进。

在这个梦里,云无心第一次感到完整。

完整不是完美,不是没有伤痕,而是所有的部分——光明与黑暗,理性与神秘,过去与未来,自我与他者——都找到了各自的位置,形成了一个虽不和谐但真实的整体。

窗外,那颗黄昏时出现的星,已经移到了中天。

它静静地亮着,像一只永不闭合的眼睛,注视着这个在终南山深处,正在缓慢重生的灵魂。

夜还很长。

而云无心的旅程,才刚刚开始。

---

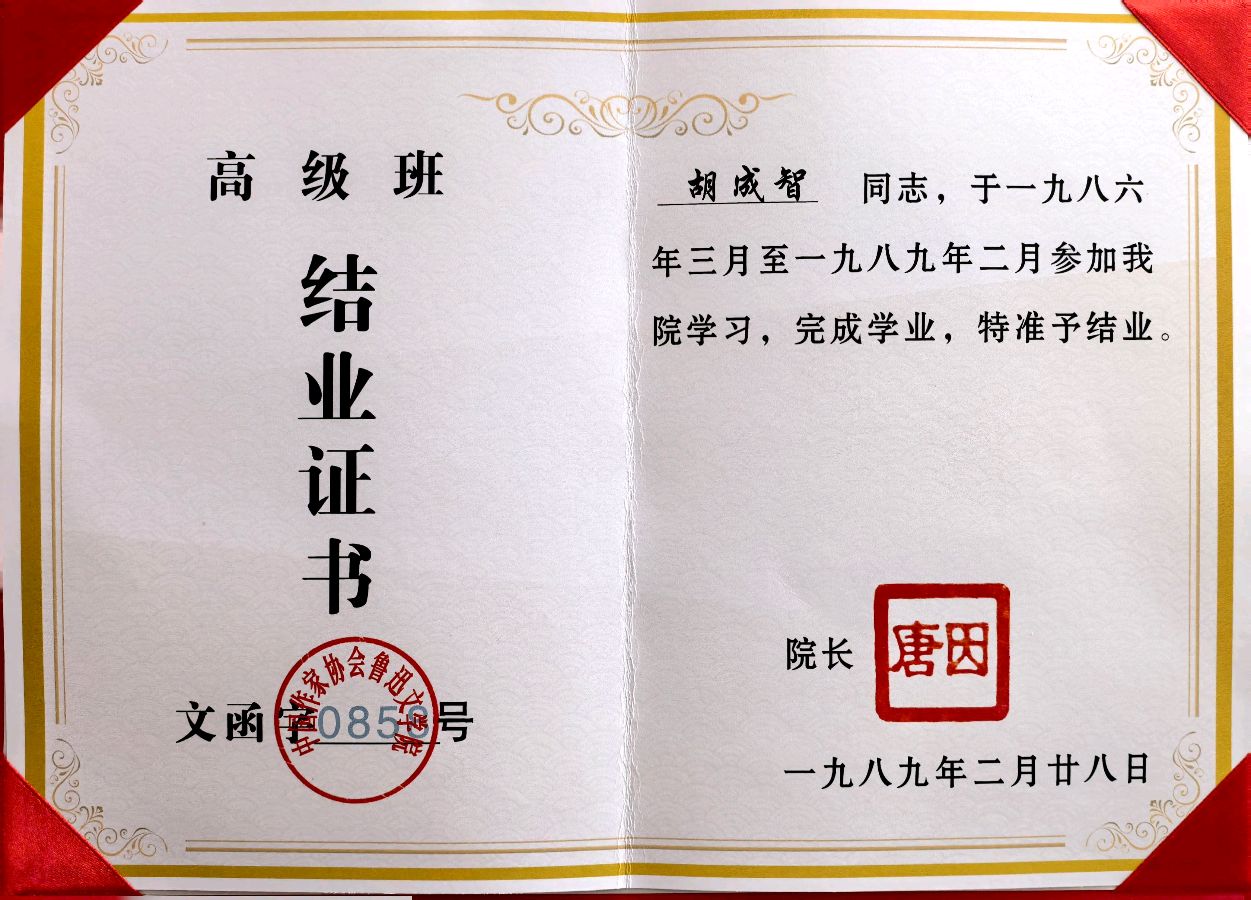

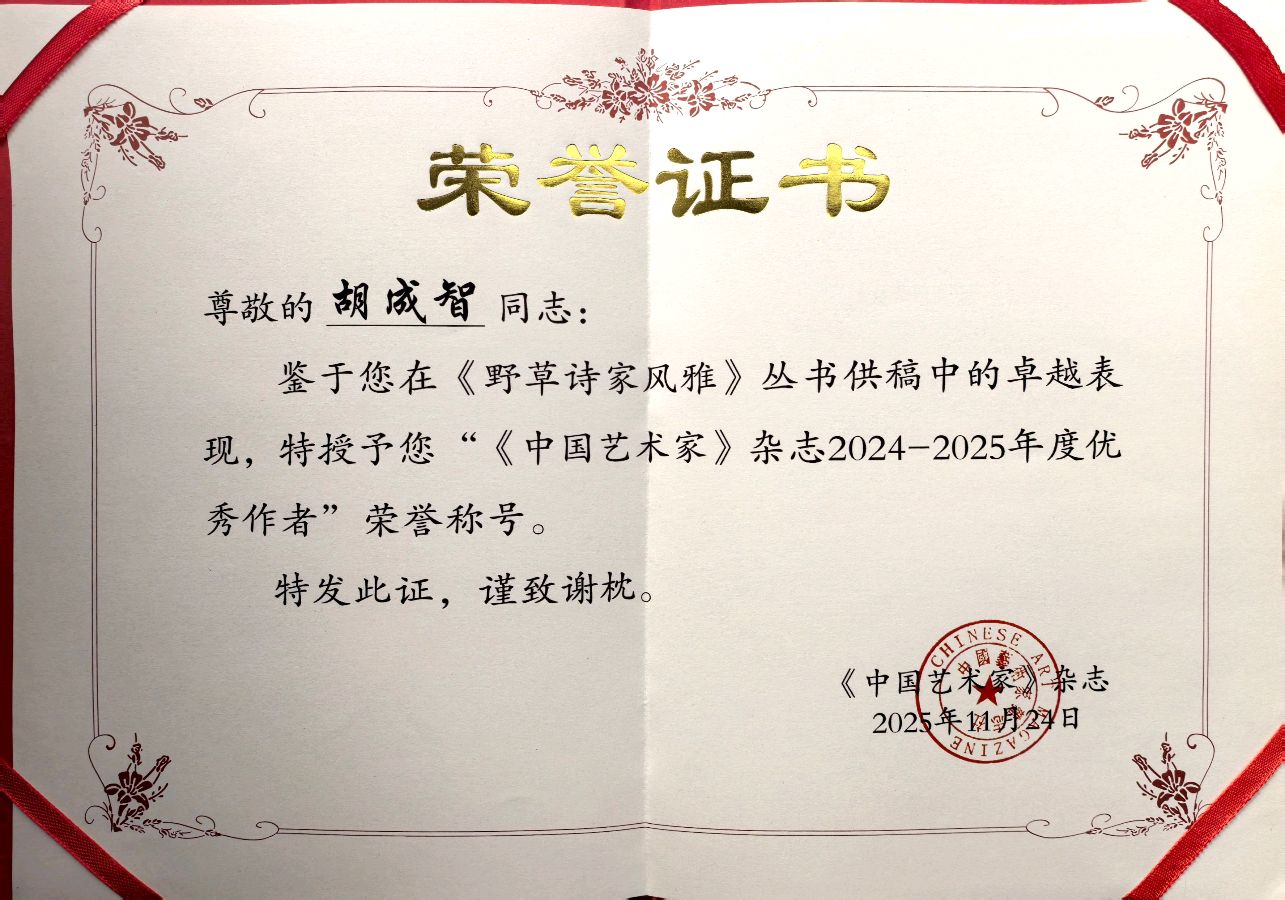

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。

长篇小说有:

《高路入云端》《野蜂飞舞》《咽泪妆欢》《野草》《回不去的渡口》《拂不去的烟尘》《窗含西岭千秋雪》《陇上荒宴》《逆熵编年史》《生命的代数与几何》《孔雀东南飞》《虚舟渡海》《人间世》《北归》《风月宝鉴的背面》《因缘岸》《风起青萍之末》《告别的重逢》《何处惹尘埃》《随缘花开》《独钓寒江雪》《浮光掠影》《春花秋月》《觉海慈航》《云水禅心》《望断南飞雁》《日暮苍山远》《月明星稀》《烟雨莽苍苍》《呦呦鹿鸣》《风干的岁月》《月满西楼》《青春渡口》《风月宝鉴》《山外青山楼外楼》《无枝可依》《霜满天》《床前明月光》《杨柳风》《空谷传响》《何似在人间》《柳丝断,情丝绊》《长河入海流》《梦里不知身是客》《今宵酒醒何处》《袖里乾坤》《东风画太平》《清风牵衣袖》《会宁的乡愁》《无边的苍茫》《人间正道是沧桑》《羌笛何须怨杨柳》《人空瘦》《春如旧》《趟过黑夜的河》《头上高山》《春秋一梦》《无字天书》《两口子》《石碾缘》《花易落》《雨送黄昏》《人情恶》《世情薄》《那一撮撮黄土》《镜花水月》 连续剧《江河激浪》剧本。《江河激流》 电视剧《琴瑟和鸣》剧本。《琴瑟和鸣》《起舞弄清影》 电视剧《三十功名》剧本。《三十功名》 电视剧《苦水河那岸》剧本。《苦水河那岸》 连续剧《寒蝉凄切》剧本。《寒蝉凄切》 连续剧《人间烟火》剧本。《人间烟火》 连续剧《黄河渡口》剧本。《黄河渡口》 连续剧《商海浮沉录》剧本。《商海浮沉录》 连续剧《直播带货》剧本。《直播带货》 连续剧《哥是一个传说》剧本。《哥是一个传说》 连续剧《山河铸会宁》剧本。《山河铸会宁》《菩提树》连续剧《菩提树》剧本。《财神玄坛记》《中微子探幽》《中国芯》《碗》《花落自有时》《黄土天伦》《长河无声》《一派狐言》《红尘判官》《诸天演教》《量子倾城》《刘家寨子的羊倌》《会宁丝路》《三十二相》《刘寨的旱塬码头》《刘寨史记-烽火乱马川》《刘寨中学的钟声》《赖公风水秘传》《风水天机》《风水奇验经》《星砂秘传》《野狐禅》《无果之墟》《浮城之下》《会宁-慢牛坡战役》《月陷》《灵隐天光》《尘缘如梦》《岁华纪》《会宁铁木山传奇》《逆鳞相》《金锁玉关》《会宁黄土魂》《嫦娥奔月-星穹下的血脉与誓言》《银河初渡》《卫星电逝》《天狗食月》《会宁刘寨史记》《尘途》《借假修真》《海原大地震》《灾厄纪年》《灾厄长河》《心渊天途》《心渊》《点穴玄箓》《尘缘道心录》《尘劫亲渊》《镜中我》《八山秘录》《尘渊纪》《八卦藏空录》《风水秘诀》《心途八十一劫》《推背图》《痣命天机》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《天咒秘玄录》《九霄龙吟传》《星陨幽冥录》《心相山海》《九转星穹诀》《玉碎京华》《剑匣里的心跳》《破相思》《天命裁缝铺》《天命箴言录》《沧海横刀》《悟光神域》《尘缘债海录》《星尘与锈》《千秋山河鉴》《尘缘未央》《灵渊觉行》《天衍道行》《无锋之怒》《无待神帝》《荒岭残灯录》《灵台照影录》《济公逍遥遊》三十部 《龙渊涅槃记》《龙渊剑影》《明月孤刀》《明月孤鸿》《幽冥山缘录》《经纬沧桑》《血秧》《千峰辞》《翠峦烟雨情》《黄土情孽》《河岸边的呼喊》《天罡北斗诀》《山鬼》《青丘山狐缘》《青峦缘》《荒岭残灯录》《一句顶半生》二十六部 《灯烬-剑影-山河》《荒原之恋》《荒岭悲风录》《翠峦烟雨录》《心安是归处》《荒渡》《独魂记》《残影碑》《沧海横流》《青霜劫》《浊水纪年》《金兰走西》《病魂录》《青灯鬼话录》《青峦血》《锈钉记》《荒冢野史》《醒世魂》《荒山泪》《孤灯断剑录》《山河故人》《黄土魂》《碧海青天夜夜心》《青丘狐梦》《溪山烟雨录》《残霜刃》《烟雨锁重楼》《青溪缘》《玉京烟雨录》《青峦诡谭录》《碧落红尘》《天阙孤锋录》《青灯诡话》《剑影山河录》《青灯诡缘录》《云梦相思骨》《青蝉志异》《青山几万重》《云雾深处的银锁片》《龙脉劫》《山茶谣》《雾隐相思佩》《云雾深处的誓言》《茶山云雾锁情深》《青山遮不住》《青鸾劫》《明·胡缵宗诗词评注》《山狐泪》《青山依旧锁情深》《青山不碍白云飞》《山岚深处的约定》《云岭茶香》《青萝劫:白狐娘子传奇》《香魂蝶魄录》《龙脉劫》《沟壑》《轻描淡写》《麦田里的沉默》《黄土记》《茫途》《稻草》《乡村的饭香》《松树沟的教书人》《山与海的对话》《静水深流》《山中人》《听雨居》《青山常在》《归园蜜语》《无处安放的青春》《向阳而生》《青山锋芒》《乡土之上》《看开的快乐》《命运之手的纹路》《逆流而上》《与自己的休战书》《山医》《贪刀记》《明光剑影录》《九渊重光录》《楞严劫》《青娥听法录》《三界禅游记》《云台山寺传奇》《无念诀》《佛心石》《镜天诀》《青峰狐缘》《闭聪录》《无相剑诀》《风幡记》《无相剑心》《如来藏剑》《青灯志异-开悟卷》《紫藤劫》《罗经记异录》《三合缘》《金钗劫》《龙脉奇侠录》《龙脉劫》《逆脉诡葬录》《龙脉诡谭》《龙脉奇谭-风水宗师秘录》《八曜煞-栖云劫》《龙渊诡录》《罗盘惊魂录》《风水宝鉴:三合奇缘》《般若红尘录》《孽海回头录》《无我剑诀》《因果镜》《一元劫》《骸荫录:凤栖岗传奇》《铜山钟鸣录》《乾坤返气录》《阴阳寻龙诀》《九星龙脉诀》《山河龙隐录》《素心笺》《龙脉奇缘》《山河形胜诀》《龙脉奇侠传》《澄心诀》《造化天书-龙脉奇缘》《龙脉裁气录》《龙嘘阴阳录》《龙脉绘卷:山河聚气录》《龙脉奇缘:南龙吟》《九星龙神诀》《九星龙脉诀》《北辰星墟录》《地脉藏龙》等总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。