记忆的起点,是父亲指甲缝里那抹洗不掉的黄泥——那是他躬耕岁月里,嵌进时光的印记。

李大山每天从田里回来,总先在院门口的石墩上坐下,脱掉那双磨破边的解放鞋,倒出里面的沙土。然后小心翼翼地用旧布条擦去脸上、脖子上干涸的汗碱。但七岁的李禾总能闻见那股味道——混着谷壳、泥土和父亲汗水的气息,厚重得像刚翻过的秋田。

“爹,今天咱家稻子又长高了吗?”小禾总是仰头问。

“高了一指头,够你吃三碗饭了。”大山总是这样回答,然后从怀里掏出用桐树叶包好的野山莓,或是溪边捡来的光滑鹅卵石。

三岁那年,小禾的母亲在难产中溘然长逝,留下他与一对早产的孪生妹妹。自此,整个家庭的重担便落在了父亲大山一人肩上,他独自撑起了这个破碎却仍有温度的家。他每天天不亮就下地,晌午回来烧火做饭,下午再去侍弄那七亩水田、三亩旱地。小禾的童年,是在父亲锄头落地的“笃笃”声里,是在晒谷场上扬起的金色尘雾里,是在父亲粗糙手掌递过来的煮红薯里。

村小学五年级,老师让写《我最敬佩的人》。小禾写道:“我爹像座山,一座会长庄稼的山。春天,山把种子埋进土里,秋天,山把粮食背回家。”作文被贴在教室后墙,大山来接孩子时看见了,站在那儿看了很久,回家的路上,破天荒买了半斤肥肉,晚上炒了一盘蒜苗回锅肉。

真正的风雨在小禾十三岁那年来临。

那年夏天,发了三十年未遇的大水,河堤决口,稻田全泡在了黄汤里。村里人都说今年要绝收了,大山蹲在田埂上抽了一宿旱烟。第二天,他带着小禾上了后山。

“稻子没了,咱向山要饭吃。”

父子俩开出了两分坡地,种上了红薯和玉米。大山还重新拾起了荒废多年的篾匠手艺,晚上就着煤油灯编竹筐、竹席,赶集日背到镇上卖。那个冬天,村里不少人家要靠救济粮度日,而李家的灶台上,始终飘着红薯粥的香气。

最让小禾难忘的是那年除夕。大山用卖竹器的钱买了一只猪头,炖得烂烂的。年夜饭上,父亲把最好的一块腮帮肉夹到他碗里:“吃吧,吃了长力气,开春咱们把水田夺回来。”

果然,开春后,大山带着儿子一担担挑土,硬是把被淤泥覆盖的田恢复了。那年秋天,李家的稻穗沉得压弯了腰。

小禾考上县一中那天,大山把家里那头养了三年的猪卖了。送儿子去县城时,他在长途汽车站掏出个手缝的布袋,里面是零零整整的学费和生活费。

“好好念,别惦记家。”

车开动了,小禾回头看见父亲还站在扬起的尘土里,像田头那棵老槐树。

小禾结婚时,大山特意做了身新中山装,却因为长年弯腰劳作,衣服在背上撑出了一道隆起的褶皱。婚礼上,亲家公让他讲话,他憋了半天,说:“小禾苗交给你们了。”然后对着亲家鞠了个躬,腰弯下去时,能听见骨节轻轻的“咔哒”声。

时间是最无情的犁,在大山身上耕出了深深的沟壑。六十八岁那年,风湿和腰肌劳损让他下不了炕。小禾从城里回来接他,大山看着老屋的房梁:“你娘在这里等我,三十五年了。”

于是,小禾每周坐三小时班车回来,给父亲擦洗、按摩、念新闻。一个秋日午后,他在父亲炕头的樟木箱底发现了一个铁皮盒,里面整整齐齐码着他所有的奖状、成绩单,还有那篇《我最敬佩的人》的作文。纸张泛黄卷边,但每道折痕都被仔细抚平过。

盒底有张烟盒纸,上面是父亲歪歪扭扭的字:“禾苗说我是山,其实他才是咱李家的顶梁柱。”

去年开春,大山在睡梦中走了。整理遗物时,小禾在父亲枕头下发现一张自己的满月照,背面是母亲清秀的字迹:“愿我儿如大地厚实,如种子顽强。”

如今,四十岁的小禾也成了父亲。他在农科院工作,但每周末都带着妻儿回老屋。每天下班,他也会在自家阳台上侍弄一片小菜园。五岁的儿子总跑过来问:“爸爸,今天又让多少种子发芽了?”

“够咱们全家吃三季的。”小禾这样回答,然后摊开知识分子的手,掌心里是几颗饱满的番茄种子。

深夜,当小禾为儿子盖好踢开的毯子,看着孩子熟睡的脸,他突然懂了:父爱如山,不在于山有多高峻,而在于它永远扎根在那里——沉默地滋养万物,坚定地守护一方水土。父亲不是不会老去,而是在老去前,已经把生命的种子播进了下一抔土里。

黄土终会被雨水带走,山峦终会缓慢风化,但那些深埋在根系里的爱,会在另一茬庄稼里抽出新穗,在另一片田野里金黄灿烂,养大一代又一代人,温暖一个又一个冬天。

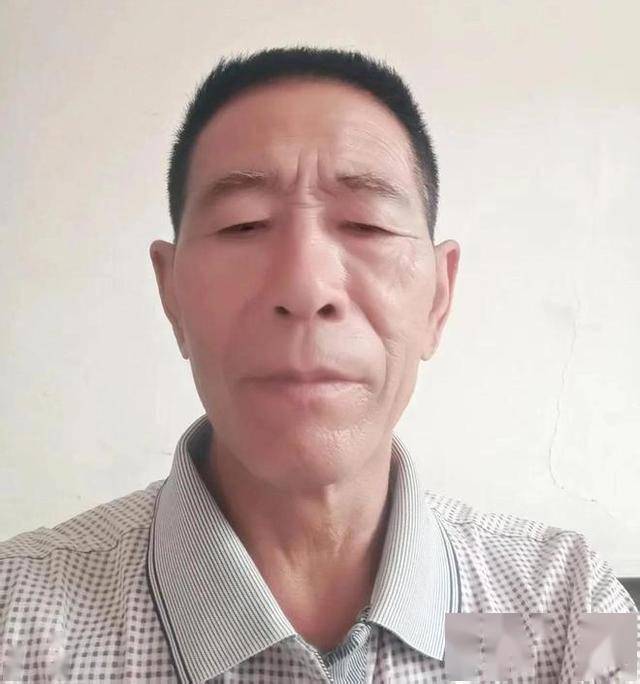

作者:贺占武。洛阳市洛宁县人。一个文学的热衷者。