双十二日凌晨两点十分,冬夜的寂静里没有一丝波澜,父亲屈长杰却带着九十四载岁月沉淀的温润,在安详中永远与我们告别。他的人生像一幅缓缓展开的长卷,此刻终于在我们心中定格成永恒——卷首是朝鲜战场硝烟染透的征衣,卷中是地质荒野风沙刻下的足迹,卷尾是书桌灯下暖光映亮的纸页,还有四世同堂的笑声,把每个平凡的晨昏都焐得温热。而贯穿始终的,是他刻入骨血的严谨与纯粹,是他面对困境时的坚韧与乐观,这成了我们家最珍贵的精神底色,即便在他离开后依旧明亮如初。

父亲出生在陕西商洛,秦岭的气脉不仅养育出了他的执拗,更炼就了他骨子里的刚直。一九五一年,十八岁的他还是个身形单薄的少年,却攥着一张被手心汗浸湿、揉得发皱的报名表,瞒着家人走进了征兵处。当母亲后来问他“怕不怕”,他只说了一句朴素到极致的话:“国若不安,家何能稳?”就是这句简单的话,成了他奔赴战场的全部勇气。

在西安接受了短短一个月的步兵训练后被编入高射机枪连,跟着大部队踏上了前往朝鲜的列车。

没人能把战场的残酷说得轻松。父亲后来回忆,那不是文字和影视作品能表达的,那是炮弹撕破寒夜时刺耳的尖啸、是零下几十度的严寒里冻得连扳机都扣不动的手指、是前一天还跟他分享干粮的战友转眼就消失在炮火里。在那些相对平静的行军路上他都见缝插针地学习———那时的他没学过拼音,看到前面战友背包上印着的“为人民服务”“保家卫国”等标语,下面还标注着拼音,便紧紧跟在后面,一步一步跟着念、跟着记。炮弹的轰鸣成了背景音,脚下的泥泞挡不住他的专注,遇到不认识的字母,就趁着休息时拉住识字的战友问,把每个拼音的发音、写法都记在心里,晚上再借着微弱的月光在小本子上一笔一划地练。正是这段在战火中“跟着背包学拼音”的经历,为他后来的终身学习埋下了种子,也让我们读懂了他对知识的渴望,从来都不分场合、不论条件。

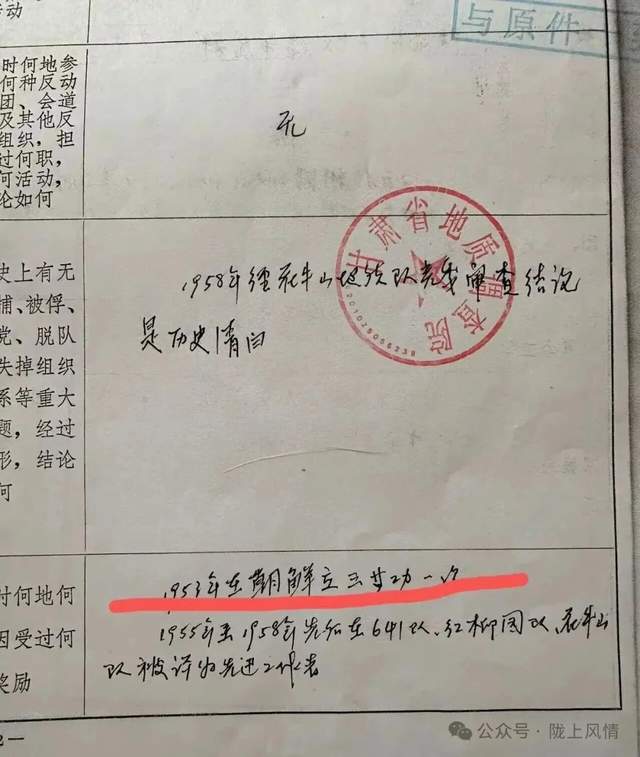

他所在的班只有十三个人,却要守着一挺沉重的高射机枪——那枪重到需要三个人轮换着扛,有效射程能到4000米,可每一次瞄准都像扛着千斤重担,因为他们知道,扳机扣下的瞬间,守护的是身后无数战友的生命,是祖国的山河。七十多年过去,父亲八十九岁接受《兰州晚报》记者采访时,说起高射机枪的操作细节,依旧清晰得像昨天发生的事。他能准确说出子弹上膛时的顿挫感,能回忆起夜间防空时全班人紧绷的呼吸,甚至记得战友喊“瞄准”时沙哑的嗓音。最让他难忘的,是一次敌军的夜间轰炸:火光把半边天都烧红了,同团一个原本有八十人的连,最后只剩下六个人活着。可即便是这样的绝境,他们也没退后半步,凭着一股不服输的劲,硬是击落了七架敌机,还有一架是和友军高炮营25营一起打下来的。荣立三等功一次。后来,“击落七架半敌机”的故事,成了父亲晚年最爱跟孙辈讲的“传奇”,而那枚早已褪色的军功章,他一直小心翼翼地收在抽屉最深处,那是他青春里最滚烫的印记。

一九五四年二月,父亲终于穿着军装回到了祖国。脱下军装的他,在本可选择安逸生活的时候,却遭遇了一场严峻的生命考验——患上了肺结核。在那个医疗资源匮乏、治疗手段有限的年代,肺结核如同高悬的达摩克利斯之剑,给患者带来了沉重的身体痛苦和巨大的心理压力。然而,父亲并未被病魔打倒。他以顽强的意志和坚定的信念,积极与疾病抗争。在生活上,他严格自律,始终保持规律的作息时间,每天早睡早起,保证充足的睡眠;饮食上,他坚持清淡原则,多吃新鲜的蔬果和富含营养的食物,为身体提供足够的能量和抵抗力。即便工作再忙,他也会抽出时间进行适量的运动,比如在清晨或傍晚散步,让自己的身体在大自然中得到放松和锻炼。同时,他始终怀揣着对生活的热爱和对家人的牵挂,这份精神力量支撑着他在与病魔的较量中一步步走向胜利。经过漫长而艰辛的治疗,父亲最终战胜了肺结核,这份坚韧也成为他日后面对一切困难的底气。

现在的人很难想象当年地质工作的苦:在甘南迭部的泥洼沟,山高谷深,泥泞的山路能陷住半只脚,狂风裹着碎石子打在帐篷上噼啪作响;在酒泉戈壁,白天石头晒得能烫脱皮,夜里却能冻到结冰;翻山越岭找矿时,经常几天吃不上一口热饭,只能啃干馍、喝雪水。父亲主要做政工工作,可他从不说空话,总是用行动给大家做榜样。有一次,勘探队在甘南迭部的泥洼沟深处断了粮,连绵的阴雨把山路冲得更加难走,补给一时送不进来,一个刚毕业的年轻队员望着茫茫山林,想家想得直哭,说要收拾东西回家。父亲没有批评他,只是把他拉到帐篷外,从怀里掏出一张用塑料布小心包着的旧照片——那是他在朝鲜时和战友的合影,照片上的人笑得灿烂。父亲指着照片说:“你看这些人,他们连回家的机会都没有了。咱们现在苦点,是在给国家找矿,以后咱们的孩子就能用上咱们找的矿,过上好日子,这不值吗?”那天晚上,父亲陪着这个年轻队员聊了半宿,聊战场的炮火、聊泥洼沟的星空、聊战胜病魔的经历,也聊未来的日子。第二天一早,那个队员默默扛起了工具,跟着队伍继续往山林深处走。

还有一次在酒泉,突发的沙尘暴来得又快又猛,帐篷被吹得摇摇欲坠,父亲第一时间冲进去,把队员们的勘探资料紧紧抱在怀里,自己的胳膊被飞石划开了好几道口子,鲜血渗进了衣服里,他却只笑着说:“资料在,咱们的活儿就没白干,人心也能稳。”二十四岁那年,父亲就成了正科级干部,可他依旧常年扎在野外,一年到头也回不了几次家。母亲总说,他每次出发前,都会把换洗衣物叠得方方正正,放进背包里,然后再仔细塞进去一本厚厚的笔记本。后来我们才知道,那本笔记本里记满了东西:有队员家里的难处,谁家老人病了,谁家孩子该上学了;有甘南迭部泥洼沟的陡坡位置、酒泉戈壁的水源标记;偶尔还会用铅笔在空白处画几笔,可能是泥洼沟上空的一轮月亮,也可能是戈壁滩上的一朵小野花。现在再看那本笔记,字迹工工整整,没有一处潦草,就像他做人做事的态度——严谨到极致。

改革开放后父亲才从野外调回局机关工作,进入省地质研究所从事工会与政工工作,终于有了更多时间陪伴我们,也有了更多机会深耕自己的“学习计划”。早年在战场上打下的拼音基础,成了他探索知识的“钥匙”——他能顺畅地读报、查字典,遇到生僻字,就用拼音标注在旁边;给远方亲友写信时,还会特意在难认的字旁边注上拼音,怕对方认不清。这份从战火中得来的学习能力,让他始终保持着对新知识的渴望,也成了我们姊妹三个最好的榜样。

我们至今记得,只要父亲在家,家里的书桌就成了最热闹的地方。哥哥解不出数学题,父亲会坐在他身边,用红笔一笔一划地把解题步骤写出来,连一个小数点都不会错;姐姐写作文,父亲会逐字逐句地琢磨,哪个词用得不对,哪个句子不通顺都要指出来;而我的文字功底就是在父亲读,我在水泥地板上用粉笔写,写满了拖干净再写的日复一日的打磨中练就的;我读英语时,哪怕他一个单词都听不懂,也会认真地坐在旁边听,等我读完了,就笑着说:“再读一遍,爸听着高兴。”他总跟我们说:“读书是最不吃亏的事,你读的书多了,眼里能看到的世界就大了,脚下的路也能走得更稳。”

父亲自己也是这么做的,一辈子都在学习。床头柜上永远放着书,从《资治通鉴》到《科学大众》,从历史书到科技杂志,他都看得津津有味。晚年的时候他的眼睛花了,即使戴着老花镜、借助放大镜还坚持每天阅读,遇到好的句子,还会用铅笔轻轻圈出来,等我们回家了,就跟我们分享。在他的影响下,哥哥后来成了大学教授,姐姐成了地质工程师,我也走上了英语教学、教研和国家教育督学的岗位;孙辈里更有考上国外名校的博士生、硕士生,每个人都在自己的岗位上认真做事。父亲总说自己没给我们留下什么钱财,可他教给我们的“好好读书、认真做事”的道理,比任何财富都珍贵。

一九九四年,父亲退休了,可他一点都没闲着,反而对新生事物充满了好奇。那时候中国股市刚起步,父亲看着报纸上的股市新闻,像个孩子似的拉着我们问:“这个市盈率是啥意思?财务报表怎么看啊?”为了搞懂炒股,他买了十几本经济方面的书,还专门准备了笔记本,上面记得密密麻麻:蓝色的笔标重点,红色的笔写行情分析,黑色的笔记录自己的心得,字迹依旧工整得没话说。有人劝他:“都这么大年纪了,别折腾了。”可父亲却说:“活着就得学新东西,不然就跟社会脱节了,心也会老的。”或许是在战场上见过了生死,或许是战胜过病魔,父亲炒股的心态特别好,涨了不贪心,跌了不着急,对他来说,这更像是一种跟时代对话的方式,让他的晚年生活过得充实又快乐。后来,他还学会了用智能手机,九旬高龄的他,会笨拙地拿着手机跟重孙视频,手指在屏幕上慢慢滑动,眼里满是温柔。

这些年,我们看着父亲从能健步如飞,到慢慢需要人搀扶;从能跟我们聊一下午的往事,到后来话渐渐变少,心里有太多不舍,可也庆幸他的晚年过得安宁又幸福。重孙们围着他喊“太爷爷”,他会慢慢从口袋里掏出提前准备好的零食,一个个分给他们;一家人围在一起吃饭,他看着满桌的饭菜,总会轻声感叹:“现在的日子真好啊,比我们当年在泥洼沟啃干馍的时候强太多了。”

父亲走的时候很安详,就像睡着了一样。我想,在他生命的最后一刻,眼前或许闪过了朝鲜战场上跟着背包学拼音的自己,闪过了甘南迭部泥洼沟的山林月色,也闪过了家里书桌前那盏温暖的灯。他的一生,没有惊天动地的壮举,却用坚毅、严谨与勤恳写尽了对家国的忠诚;没有豪言壮语,却用纯粹教会了我们怎么做人、怎么做事;更用坚韧告诉我们,无论面对战争、病魔还是岁月,热爱生活、坚持学习,就能活出自己的力量。他是保家卫国的战士,是默默奉献的地质人,是我们最亲爱的父亲,更是我们心中永远不会熄灭的灯塔。

为了纪念父亲,我填了一首《鹧鸪天·悼家父屈长杰》,当是我对他的思念:

鹧鸪天·悼家父屈长杰

抗美援朝血染衫,

陇原探矿凿岩龛。

行囊常裹三秦月,

笔底曾描百矿蓝。

追股海,记云昙,

九旬犹学触屏谈。

今朝驾鹤西行去,

正气长留日月涵。

父亲,您放心地走吧。我们会带着您的期望好好生活,把您在朝鲜战场、在甘南迭部泥洼沟、在地质勘探路上的故事,讲给一代又一代人听,让您的严谨与纯粹、您的坚韧与热爱,永远留在我们这个家的时光里,永远温暖着我们前行的路。

(推荐:萧毅)

作 者

屈志贤,女,六七年生,兰州市城关区教育局英语教研员,教育督学。中学高级老师。