第四十二章

冬末春初,空气中开始流动着一种不易察觉的、潮湿的暖意,积雪消融,露出城市灰黑的本色。陈序的阁楼里,《凝尘》已悄然运行了近两个月。石板的表面覆盖了一层极薄而均匀的灰白色粉尘,如同蒙上了一层时间的面纱,其下原有的粗犷纹理变得朦胧、柔和,产生了一种类似古画绢本破损后露出的“底蕴”般的视觉效果。粉尘的堆积尚未形成强烈的戏剧性变化,但那种缓慢累积所带来的、几乎无法用肉眼追踪的“生长感”,却赋予这静止之物一种奇异的生命力。

陈序每日会花一段时间,静静地坐在《凝尘》前,如同一位观察星象的古代学者,记录着粉尘覆盖的细微进展,感受着这件作品与时间、与环境共呼吸的独特节奏。这种观察本身,也成了他修行的一部分,磨砺着他的耐心,也重塑着他对于“完成”与“未完成”、“创作”与“自然”的认知。

就在这近乎与世隔绝的沉浸中,林女士的一个电话,像一颗石子投入平静的深潭。她的声音带着一丝压抑的兴奋和罕见的急促:

“陈序,准备一下。MoMA PS1 的策展人,埃琳娜·罗斯,下周会来北京。她通过一些渠道看到了《蚀》的资料,非常感兴趣,指名要见你,看看你其他的作品,特别是你正在进行的《元系》。”

MoMA PS1。纽约。当代艺术的圣殿之一。这个名字所带来的冲击力,远非之前任何一家画廊或国内机构的关注所能比拟。陈序握着手机,能清晰地听到自己心脏在胸腔里沉重而缓慢地撞击着肋骨的声音。一股混杂着震惊、难以置信和本能畏惧的寒流,瞬间窜过他的脊椎。

“她……怎么会看到《蚀》?”他的声音有些干涩。

“应该是顾总或者沈院长那边的关系网流转出去的。具体不必深究,重要的是机会来了。”林女士语气斩钉截铁,“这是国际平台,陈序,和我们之前经历的所有事情,都不是一个量级。你必须认真对待。”

国际平台。陈序的脑海中瞬间闪过那些曾在艺术史课本和顶级艺术杂志上出现的名字和作品。他曾无数次在阁楼的昏暗光线下,仰望那些遥不可及的星辰。而现在,其中一颗星辰的使者,即将降临到他这片简陋的“巢穴”。

一种巨大的、近乎眩晕的恍惚感笼罩了他。他下意识地环顾四周——堆满材料和工具的阁楼,缓慢“生长”着的《凝尘》,封装好的《涌流》,还有墙上那些潦草的草图和工作笔记……这一切,能与纽约那个光怪陆离、代表着当代艺术最前沿和最高评判标准的世界对话吗?

“我……需要准备什么?”他强迫自己冷静下来,问道。

“把你所有能展示的东西都准备好。《蚀》肯定要带过去,如果可能,《涌流》也做展示准备。还有你所有的草图、笔记、模型,关于《元系》的构想文字。”林女士思路清晰,“最重要的是,准备好阐述,清晰、有力、能跨越文化隔阂的阐述。埃琳娜以眼光挑剔、问题尖锐著称。”

挂掉电话,陈序在阁楼中央站了许久,直到双腿有些发麻。窗外的城市在午后的阳光下显得有些不真实。机遇如同一个巨大的、散发着诱人光芒的漩涡,突然出现在他航道的正前方。吸引着他,也充满了将他吞噬或撕裂的危险。

他知道,这不再是“净空间”的展览,不再是国内评论家的品评。这是一次真正的“出海”,驶向的是全球当代艺术的惊涛骇浪。而他这艘刚刚打造不久、尚未经过远洋考验的小船,能承受得住吗?

他深吸一口气,空气中弥漫着粉尘、矿物颜料和电子设备混合的、属于他个人世界的气息。这气息让他稍稍安定下来。

无论前方是风暴还是新大陆,他都必须迎上去。

因为这就是他选择的路。

第四十三章

接下来的几天,阁楼变成了一个高度紧张的备战指挥部。陈序首先将《蚀》从“净空间”小心翼翼地运回,进行了细致的检查和养护,确保其处于最佳状态。《涌流》的展示相对复杂,需要稳定的电源和特定的环境光线,他与林女士反复沟通,确定了现场演示的方案。最大的挑战在于如何呈现《元系》这个尚未完全展开的构想。

他将所有的草图、材料试验样本、工作笔记、《元系札记》都整理出来,分门别类,试图构建一个清晰的叙事脉络,展示他从《蚀》到《涌流》再到《凝尘》的思考演进。他反复修改阐述稿,既要避免过于晦涩的理论术语,又要能准确传达他作品中关于“物性”、“间”、“内光”、“时间性”以及“系统与生成”的核心观念。林女士甚至找来了一位精通中英双语的策展朋友,帮他润色英文版本的阐述,确保语言精准且符合国际当代艺术的话语习惯。

在这个过程中,他不断地自我诘问:我的作品真正独特的地方在哪里?仅仅是材料的拼贴和技术的炫技吗?不,沈院长和顾经纶的点拨让他意识到,真正珍贵的是那种东方式的、对“关系”和“内在能量”的微妙把握,是那种将科技作为媒介而非目的、试图触及存在本质的探索。

他将阐述的核心,定调为“寻求物质与意识之间的诗意连接”,强调他的工作是通过构建精密的“场域”,让物质自身言说,让观者与作品在其产生的能量场中直接相遇,从而引发关于时间、生命和宇宙秩序的冥想。

准备的过程,不啻于一次对自身艺术实践的强行梳理和提纯。他常常工作到凌晨,大脑因过度思考而嗡嗡作响,眼睛里布满血丝。身体的疲惫与精神的亢奋交织在一起。有时,他会陷入深深的自我怀疑,觉得自己的东西在纽约那样的大背景下显得过于“小家子气”或“故弄玄虚”;有时,他又会因为某个表述的精准或某个展示环节的巧妙设计而信心倍增。

顾经纶在此期间只发来一条简短的信息:“平常心。”

三个字,重若千钧。陈序明白,这是在提醒他,无论面对多么重要的机会,都需要保持内心的稳定,不被外部评价所左右,牢记创作的初衷。

会见的前一天晚上,一切准备就绪。《蚀》和《涌流》被妥善包装,阐述稿倒背如流,展示方案反复演练。陈序没有再做最后的冲刺,而是早早地躺下,却毫无睡意。他在黑暗中睁着眼睛,听着城市夜间的各种细微声响,以及身边《凝尘》那几乎不存在、却又无处不在的“生长”的声音。

他想起了自己刚搬进这间阁楼时的愤怒与绝望,想起了在地铁里偶遇顾经纶的那个清晨,想起了在“净空间”布展时滴落的汗水,想起了沈院长在雨中的教诲……往昔的一幕幕如同胶片电影般在脑海中掠过。

最终,所有的纷杂思绪,都沉淀为一种奇异的平静。

他知道,他已尽了人事。剩下的,唯有听天命。

他不再去思考成功或失败,只是将这次会见,视为一次检验,一次交流,一次将自己和作品置于更广阔坐标系下的机会。

无论结果如何,这个过程本身,已经让他对自己和未来的道路,看得更加清晰。

第四十四章

会见地点安排在顾经纶名下的一处更为隐秘的、兼具会所与展示功能的别墅。这里没有“净空间”的学术氛围,也没有俱乐部的那种奢华喧嚣,更像一个极度私密、充满个人收藏趣味的艺术沙龙。空间高大,墙面是裸露的、经过处理的混凝土,灯光设计极为考究,巧妙地烘托着散落各处的、来自不同文化和时代的艺术珍品,从古代佛像到极简主义绘画,形成一种跨越时空的对话。

埃琳娜·罗斯是一位年约四十、身材高挑瘦削的女性,穿着剪裁利落的黑色套装,短发,眼神锐利如鹰,动作干脆有力。她与顾经纶显然是旧识,见面只是简单拥抱,没有过多寒暄。她的目光随即落在了被安置在展厅中央的《蚀》和正在一旁运行演示的《涌流》上。

没有客套,没有预热,会见直接从作品开始。埃琳娜绕着《蚀》缓缓走动,目光如扫描仪般掠过每一个细节。她看得极其专注,偶尔会用戴着黑色手套的手指,虚指某个局部,向陈序提出极其具体的问题,关于某种材料的处理方式,关于光源的波长选择,关于虹彩介质的化学成分和光学原理。她的问题专业、冷静,不带任何情绪色彩,仿佛在进行一场科学鉴定。

陈序按照准备,一一作答,语言简洁,尽量使用客观的技术术语。他能感觉到埃琳娜在通过这些问题,测试他的专业深度和对创作过程的掌控力。

随后,她的注意力转向《涌流》。她站在那个不断变幻着抽象图案的亚克力方盒前,沉默了足足五分钟,身体几乎一动不动,只有眼神在追随着气泡的生灭轨迹。那种专注的压迫感,让整个空间的气氛都为之凝滞。

“Interesting.” 她终于开口,声音低沉而略带沙哑,“The rhythm… it's not random. It feels… alive.”(有意思。这种韵律……不是随机的。它感觉……是活的。)

陈序心中微动,她能感受到这一点,说明她的感知力极其敏锐。

接着,陈序开始展示他的草图、笔记和关于《元系》的构想。他尽量用清晰的、经过打磨的语言,阐述自己的艺术理念。埃琳娜听得非常认真,不时打断他,追问某个概念的具体含义,或者某个作品与构想之间的逻辑关系。

“So, you are trying to build a system, a cosmology, with these 'fields'?”(所以,你试图用这些“场域”,构建一个体系,一个宇宙论?)她犀利地问道。

“Not a fixed cosmology,” 陈序谨慎地纠正,“More like… a series of propositions, or questions, about the relationship between matter, energy, time and perception.”(不是一个固定的宇宙论,更像是一系列关于物质、能量、时间和感知之间关系的提议或提问。)

埃琳娜不置可否,目光转向一旁沉默不语的顾经纶。顾经纶只是微微颔首,并未说话。

整个会见持续了近两个小时,气氛始终保持着一种高强度的、专业至上的冷静。结束时,埃琳娜与陈序握了握手,她的手坚定而有力。

“Thank you for your time, Chen. Your work is… distinctive.”(谢谢你的时间,陈。你的作品……很独特。)她的评价依旧克制,但“distinctive”(独特)这个词,在这种场合,已是一种高度的认可。“I need some time to process.”(我需要一些时间来消化。)

她没有给出任何承诺,便与顾经纶低声交谈着离开了展厅。

陈序站在原地,感觉像是刚刚经历了一场精神上的高强度体能训练,身心俱疲,却又异常清醒。他没有去猜测埃琳娜的“process”会带来什么结果。他知道,他已经将自己现阶段所能呈现的最好的一面,毫无保留地展示了出来。

林女士走过来,拍了拍他的肩膀,眼神中带着鼓励:“表现很好,非常沉稳。”

陈序点了点头,目光再次投向《蚀》和《涌流》。它们静静地待在异国的空间中,依旧散发着自身独有的能量。

无论埃琳娜·罗斯最终是否会选择它们,无论他的“小船”能否驶入纽约的港口,这一次的会见本身,已经将他和他的作品,推向了一个全新的、更广阔的高度。

他做到了他能做的一切。

剩下的,就是等待,并继续前行。

---

(第四十二至第四十四章 终)

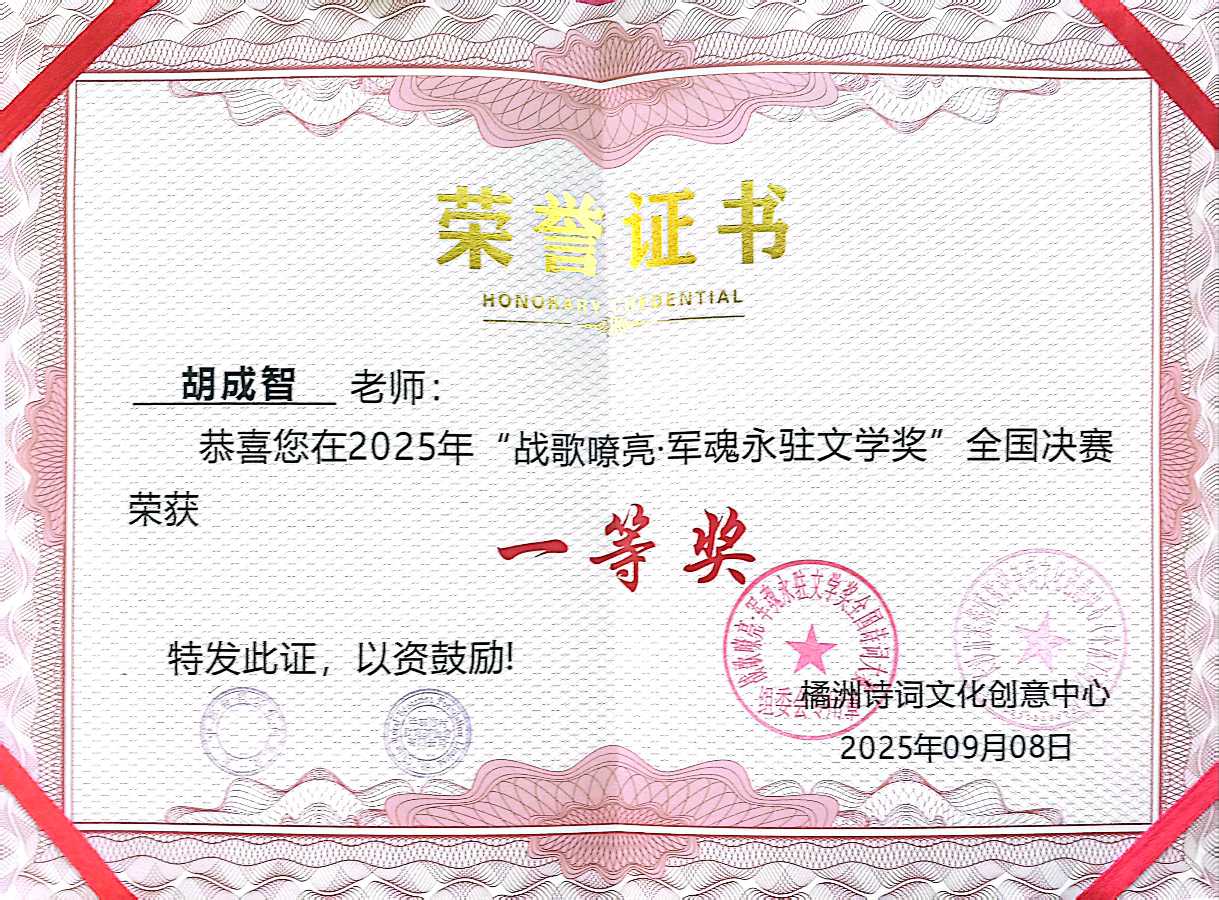

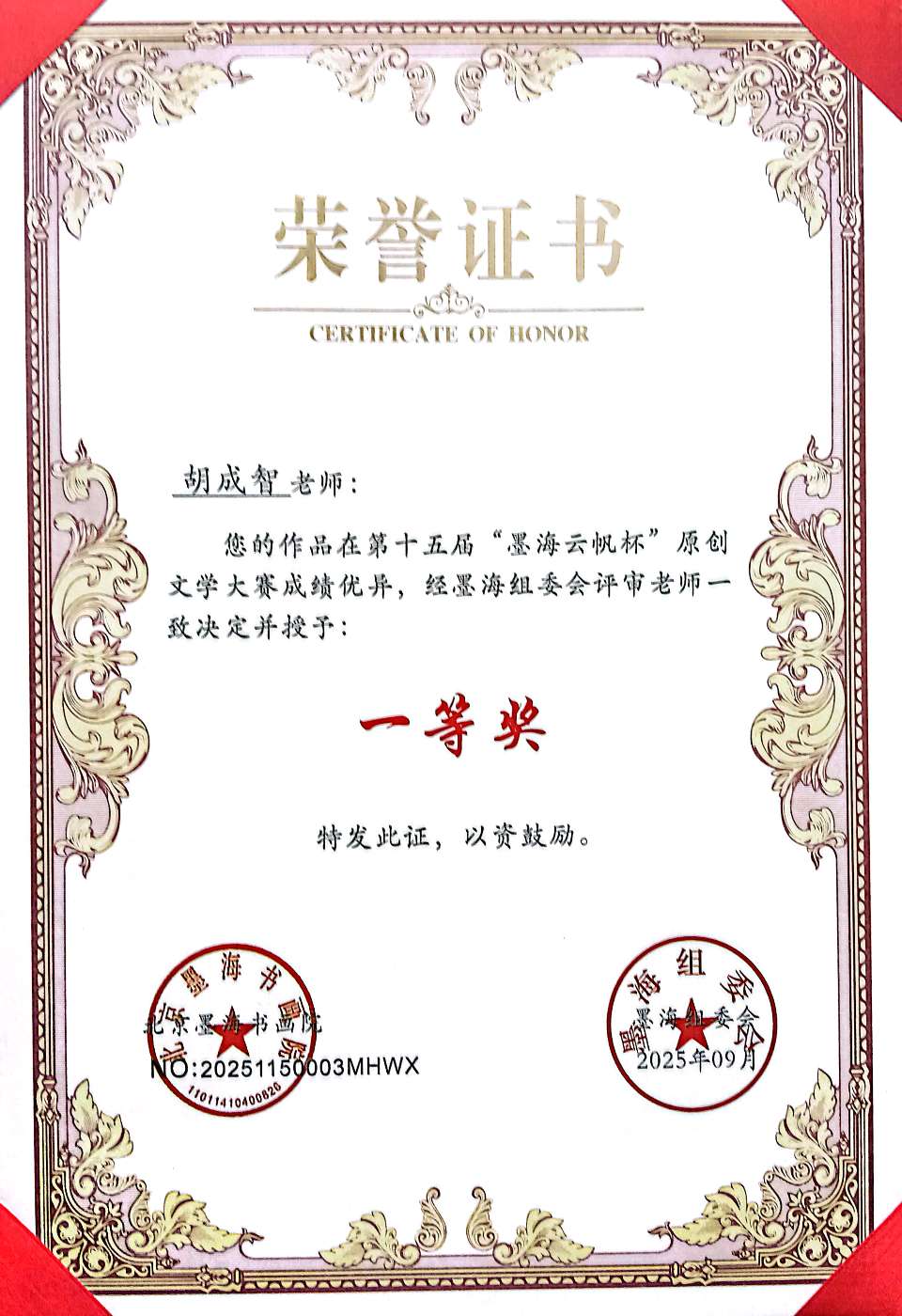

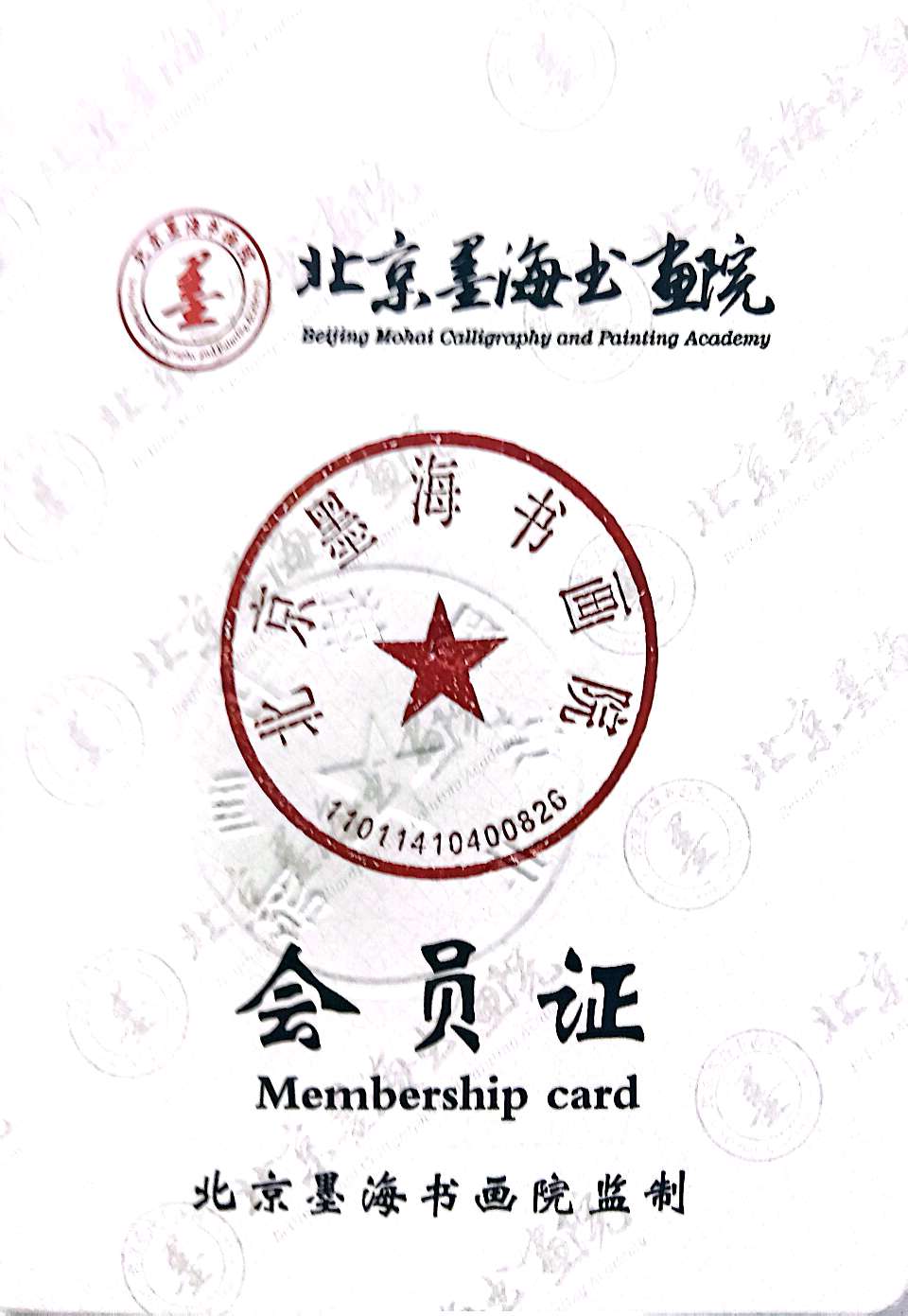

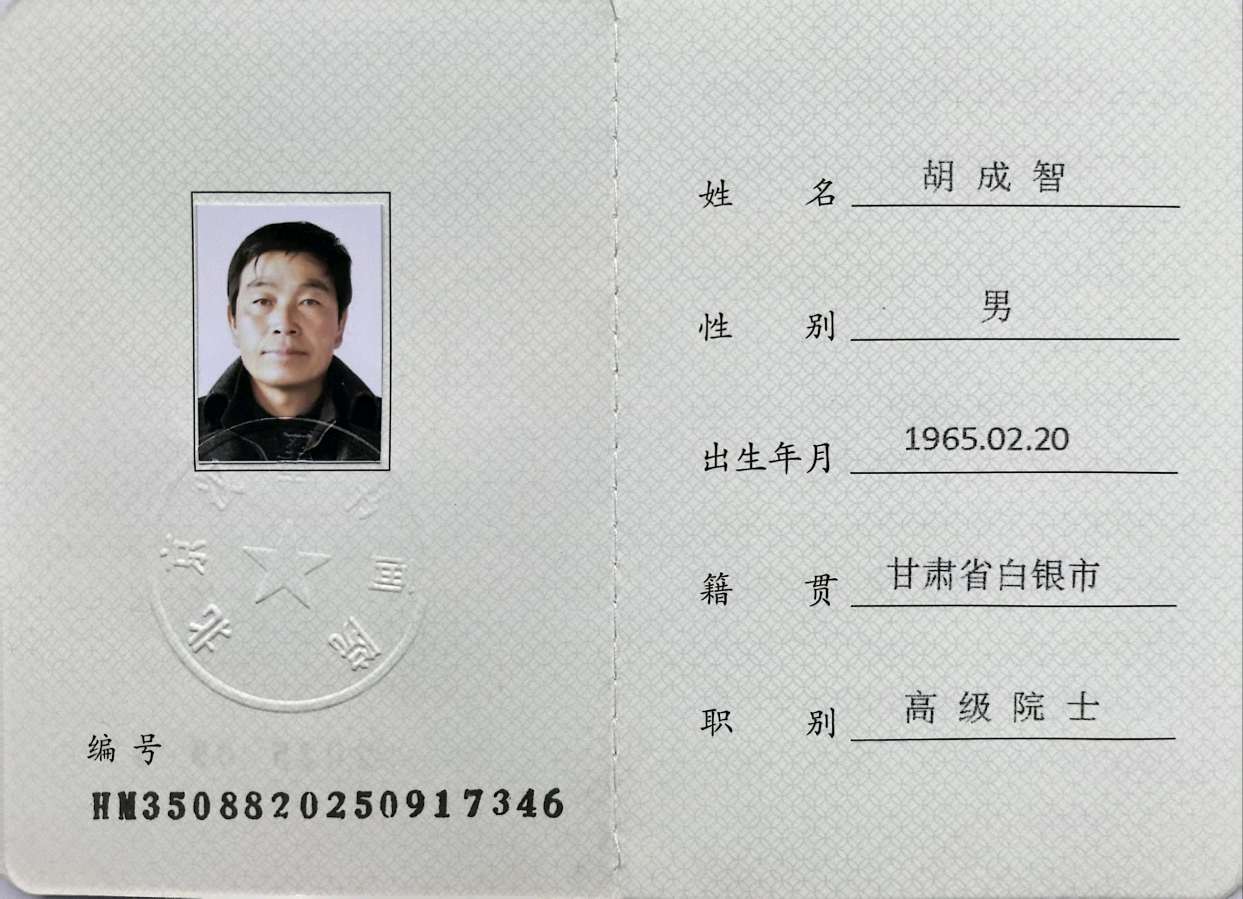

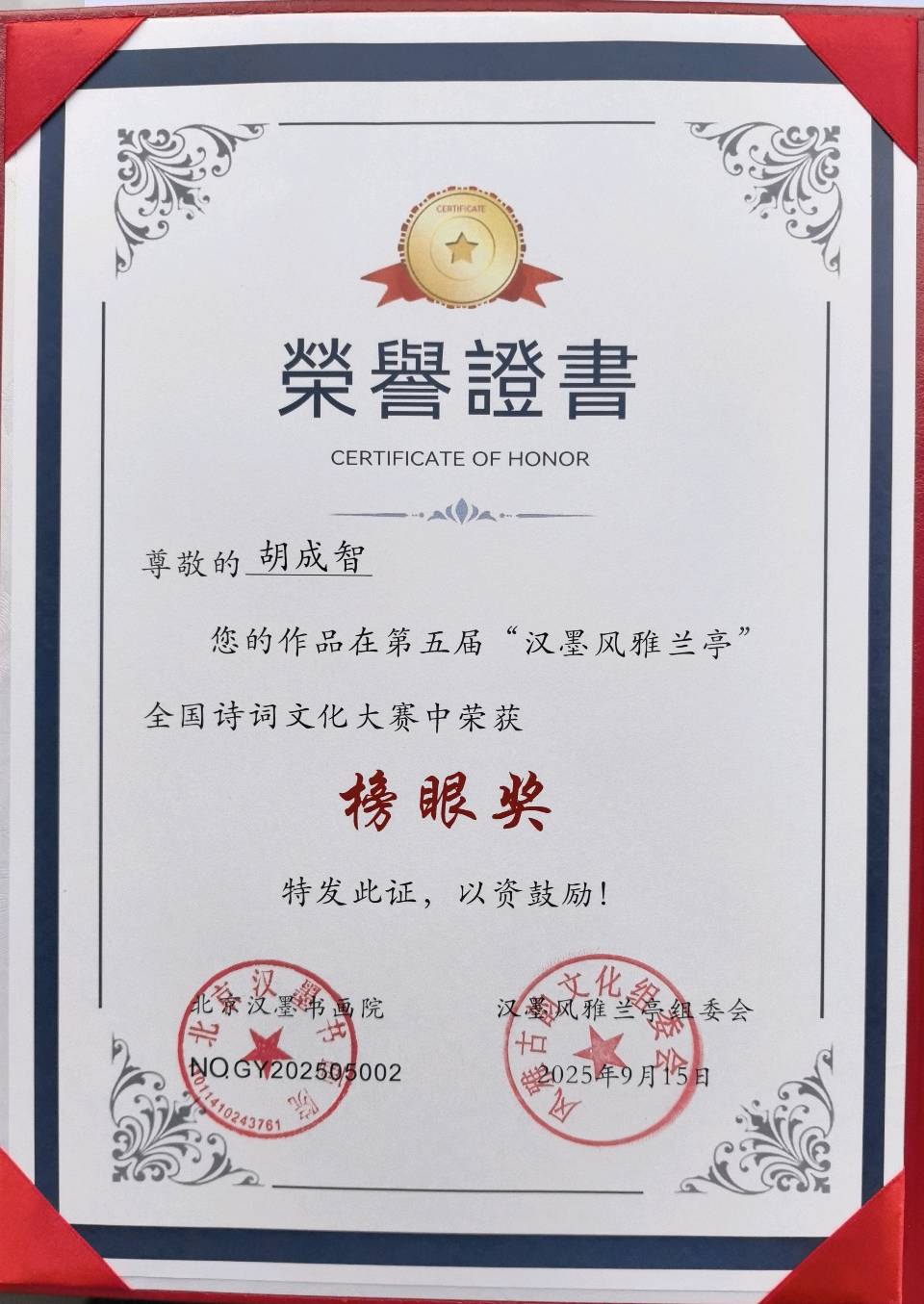

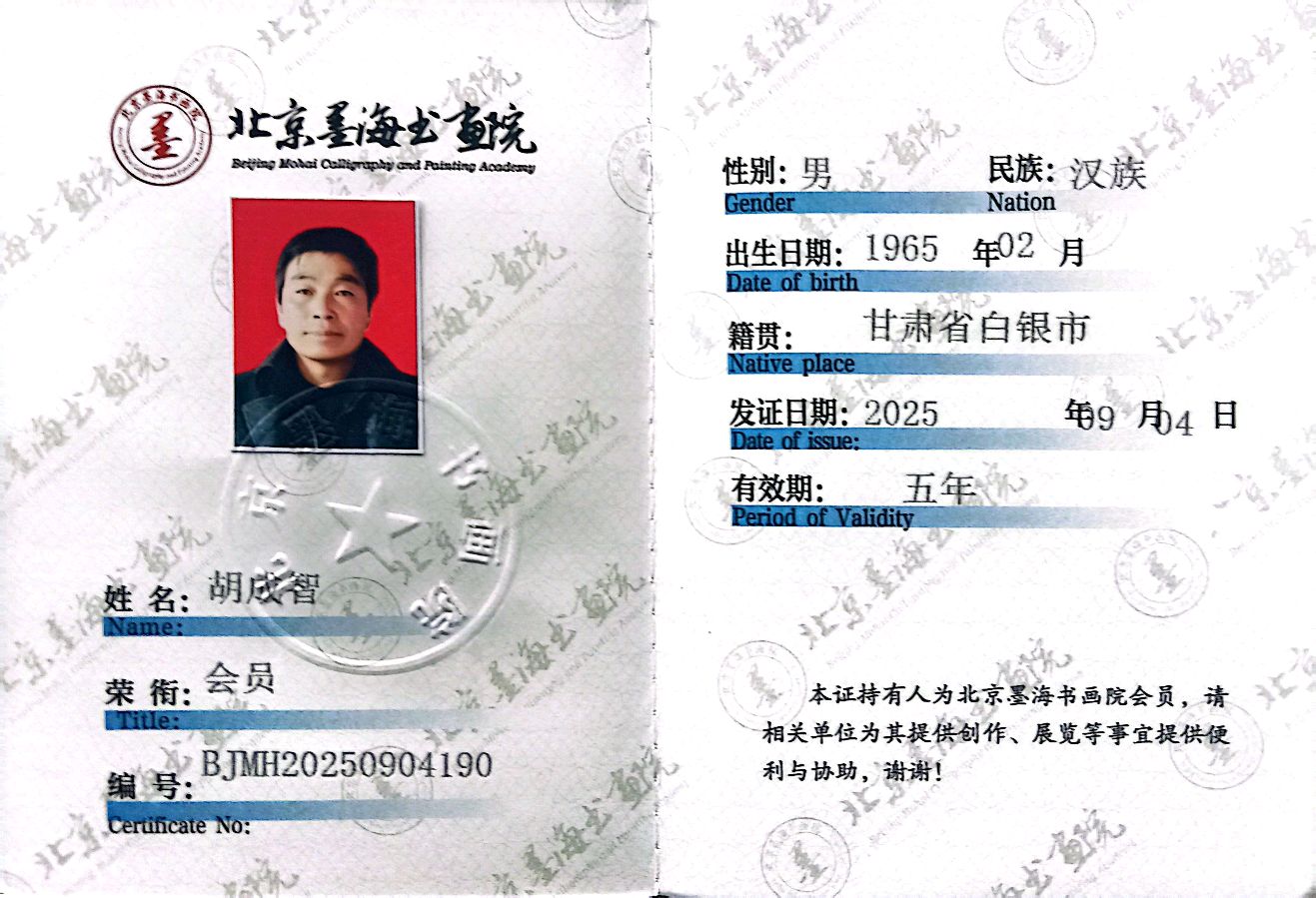

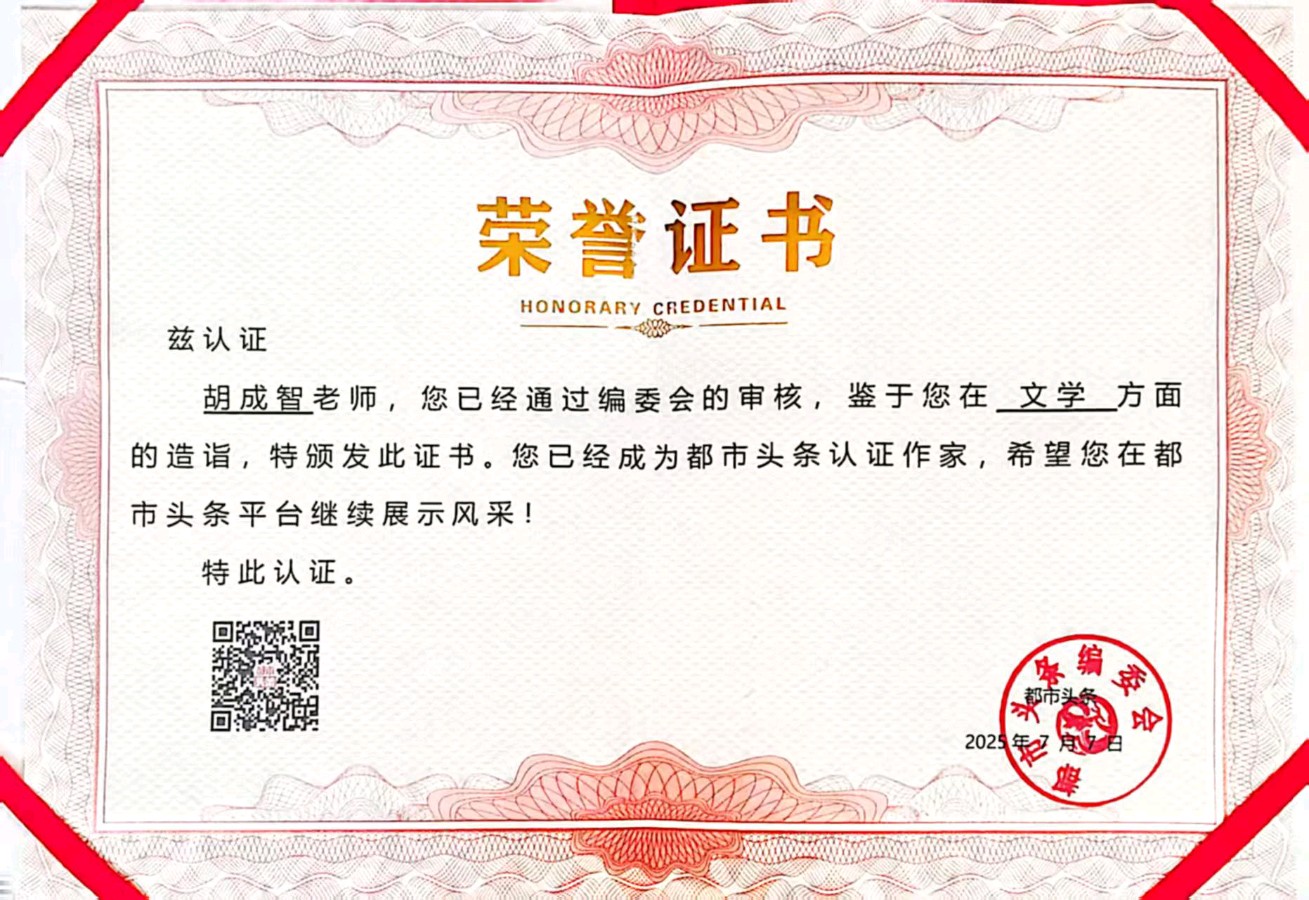

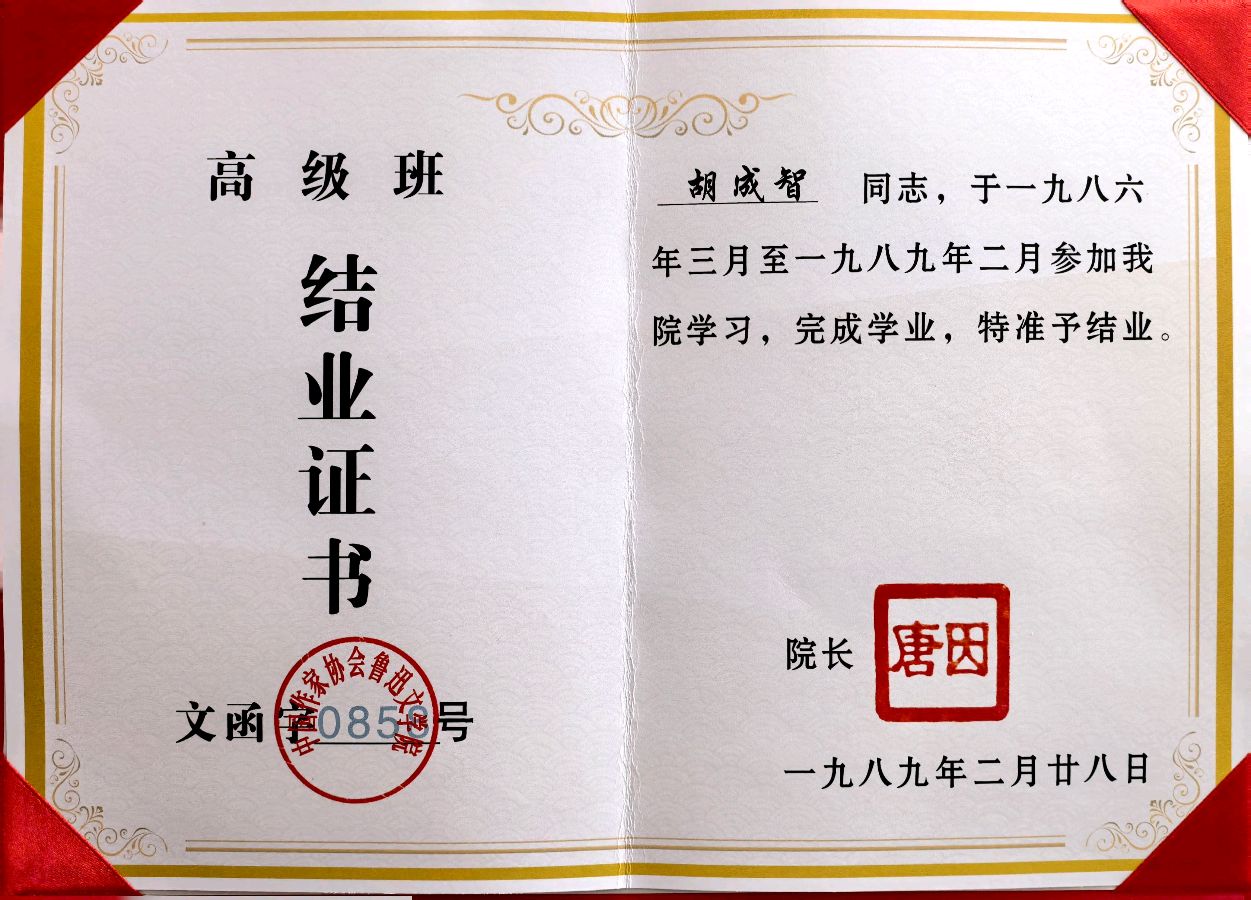

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词荣获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点