---

第一百一十章 遗韵

抗战胜利的狂喜,如同涨潮的海水,汹涌地漫过昆明的大街小巷,却又在数月后,缓缓退去,留下了一片需要重新收拾的、满目疮痍的现实。苏文卿的生活,并未因时代的巨变而掀起太多波澜,她像一颗被浪潮推到岸边的石子,静静地停留在原地,任由光阴在她身上覆盖上一层又一层的尘埃。

她依旧住在那个租来的、仅能容身的小屋里。窗台上的山茶花早已枯萎,她也没有再种新的。屋内陈设简单到近乎苛刻,一床,一桌,一椅,一个旧箱笼,便是全部家当。唯有墙上那幅秦克渊年轻时的画像,以及桌上那个装着曦儿信件和照片的木匣,为这清寂的空间保留着一丝属于“家”的温度。

她的绣活成了她与外界唯一的联系,也是她全部的生活来源。战后的昆明,百废待兴,对精美绣品的需求有所回升。一些旧日的熟客,或者慕名而来的文人雅士,仍会循着“那位绣艺极佳、性子极静的苏州妇人”的名声找来。她的绣品风格愈发趋于极致,构图极简,常常是大片的素缎之上,只疏疏地绣几笔寒梅,几杆瘦竹,或者一抹孤峭的远山。针法却愈发老辣凝练,一针一线,仿佛都浸透了她一生的沧桑与顿悟,带着一种洗尽铅华、返璞归真的力量。

她很少说话,接活,议价,交货,都只是简单的几个字。她的眼神平静得像一潭深秋的湖水,再也看不出悲喜。邻居们觉得她有些孤僻,但也敬重她的技艺和那份不同寻常的沉静。偶尔有热心的大婶想给她说媒,或者邀请她参加街坊的聚会,都被她淡淡地、却不容置疑地回绝了。

她的世界,似乎已经缩小到这方寸之间。每天清晨,她会去附近的集市买一天所需的简单菜蔬;午后,便坐在窗下的光亮处,默默地刺绣,直到天色昏黄;夜晚,则是对着丈夫的画像,或者翻阅儿子的信件,度过漫长的寂静。

曦儿的信来得还算频繁。他在北方那个研究所工作得很顺利,信中提到新中国的成立,提到国家建设的热潮,字里行间充满了新时代青年特有的朝气和使命感。他几次三番恳请母亲北上与他同住,甚至寄来了路费。苏文卿每次都将来信反复阅读,指尖摩挲着儿子变得刚劲的字迹,眼中会有片刻的温暖,但回信的内容却从未改变——婉拒。

她知道,儿子属于那个崭新的、蓬勃向上的世界。而她,她的根,她的魂,早已留在了过去,留在了昆明这方埋葬着她爱与痛的土地上。她不愿用自己的苍老和沉寂,去打扰儿子充满希望的未来。

时代的车轮滚滚向前,遗世独立者固守着自己的一方天地。精湛的技艺成了生命的遗韵,在寂静中诉说着过往的波澜壮阔。

---

第一百一十一章 鸿雁

日子在苏文卿指尖的丝线间,如流水般悄然逝去。新中国成立后的昆明,面貌日新月异,新的建筑拔地而起,新的口号响彻街头,一种与旧时代截然不同的、充满改造与建设气息的氛围,弥漫在空气里。

苏文卿的小屋,仿佛成了被时代洪流遗忘的角落。她依旧过着近乎隐居的生活,只是眼神愈发浑浊,听力也开始下降,背脊佝偻得更加厉害。那双曾经能绣出世间至美画面的手,如今布满了老年斑和更加深刻的皱纹,穿针引线时,也开始出现了难以抑制的细微颤抖。

她与儿子曦儿的联系,主要依靠着“鸿雁传书”。曦儿的信,成了她灰色晚年里唯一稳定的亮色。信中的内容也随着时代而变化,不再仅仅是学业和工作,更多是关于他的新家庭、他的事业,以及他对这个崭新国家的无限憧憬。

“母亲大人敬启:儿已于上月与同事李玉兰同志结成革命伴侣。玉兰性情温良,工作积极,我们志同道合,决心为新中国建设贡献全部力量……北地虽寒,然建设热情如火,儿一切安好,唯念母亲孤身一人,心中难安。恳请母亲再三思量,北上来京,共享天伦……”

“母亲大人:玉兰已怀有身孕,预计明春生产。新中国百废待兴,儿承组织信任,负责重要科研项目,虽倍感压力,亦觉责任重大,光荣无比。遥想母亲当年抚育之恩,感慨万千。若母亲在此,见儿今日能为国效力,想必亦感欣慰……”

“父亲大人、母亲大人:儿得一子,取名‘继业’,取继承家业、建设祖国之意。继业眉眼颇似父亲当年照片,活泼可爱。玉兰产后恢复良好。儿事业家庭皆顺,唯憾双亲未能亲眼得见……”

每一封信,苏文卿都看得极其仔细,反复摩挲。看到儿子成家立业,得知孙儿降生,她那古井无波的脸上,也会泛起一丝极其微弱的、如同涟漪般的笑意。她会就着昏暗的灯光,拿出曦儿随信寄来的、那张小小的、黑白的一家三口合影,看了又看。照片上的儿子穿着中山装,意气风发;儿媳梳着齐耳短发,笑容腼腆;孙儿在襁褓中,睁着乌溜溜的大眼睛。

她在回信中,总是极力描绘自己在昆明的“安逸”生活,说这里气候宜人,邻里和睦,让儿子切勿挂念。她将曦儿寄来的路费和自己辛苦攒下的大部分积蓄,又悄悄寄了回去,附言说“补贴家用,养育孙儿”。她从未在信中提及自己日益衰败的身体和清苦孤寂的真实境况。

她知道,儿子有儿子的世界,他的家庭,他的事业,他的理想,都扎根在那个遥远的北方。而她,就像一棵老树,根系早已深深扎进了昆明这方水土,再也无法,也不愿移栽了。

鸿雁往来,传递着血脉的牵挂与时代的隔膜。母亲将所有的孤独与病痛隐藏于沉默的回信之后,只为成全儿子在新世界里毫无挂碍的翱翔。

---

第一百一十二章 残照

时光无情,如同西山脚下悄然流逝的滇池水,带走了青春,带走了健康,也一点点侵蚀着生命本身。苏文卿老了,老得飞快。

她的视力衰退得厉害,曾经能分辨出丝线最微妙色差的双眼,如今看东西已是模糊一片,飞针走线对她而言,成了一种越来越艰难的奢望。最终,她不得不彻底放下了陪伴了她大半生的绣花针。失去了这项唯一的精神寄托和生计来源,她的世界变得更加寂静和空洞。

耳朵也背了,街坊邻居的寒暄,窗外市井的喧嚣,都变成了遥远而模糊的背景音。她常常一个人坐在屋子里,一坐就是大半天,目光没有焦点地望着窗外,仿佛在倾听只有她自己才能听到的、来自岁月深处的回响。

行动也愈发不便,佝偻的腰身让她步履蹒跚,从床边走到门口,都需要耗费不小的力气。她自己勉强料理着最简单的饮食,常常是清水煮一把面条,或者就着一点咸菜喝碗稀粥。小屋因为缺乏打理,渐渐蒙上了一层灰尘,显露出一种暮气沉沉的破败感。

邻居们都是好心人,见她孤苦,时常会帮她带些菜,或者在她生病时送来一碗热汤。街道居委会的干部也来看望过几次,登记了她的情况,表示会给予照顾。但所有这些外界的关切,都无法真正驱散她内心那无边无际的孤独。

她生命里唯一的念想,依旧是曦儿的来信。尽管看信已经十分吃力,需要借助放大镜,一个字一个字地辨认,但她依旧坚持着。曦儿的信里,充满了新时代的词汇和蓬勃的朝气,讲述着他的科研进展,孙儿继业的成长趣事,以及他们对未来美好生活的规划。这些鲜活而生动的描述,与她沉寂如古墓般的生活形成了鲜明的对比。

她很少回信了,因为握笔的手颤抖得厉害,写出的字迹歪歪扭扭,难以辨认。偶尔提笔,也只是极简地报个平安,让儿子勿念。

更多的时候,她是与墙上的秦克渊对话。

“克渊,曦儿又来信了……他的孩子,叫继业,长得……很像你……”

“克渊,今天外面……好像很热闹……但我听不清了……”

“克渊,我有点累了……”

她的声音苍老、沙哑,在空寂的屋子里低回,得不到任何回应,只有墙上画像中那个永远年轻的男子,用温和而略带忧郁的目光,静静地注视着她。

秋日的夕阳,透过蒙尘的窗棂,将一道昏黄的光柱投在屋内,照亮了空气中浮动的微尘,也照亮了她布满皱纹和老年斑的脸庞。她坐在光柱里,像一尊即将燃尽的烛台,散发着生命最后的、微弱而执拗的残照。

生命如同夕阳,缓缓沉入西山。所有的繁华、苦难、爱恨情仇,最终都归于这寂静的、带着一丝暖意的残照之中。

---

第一百一十三章 归尘

那是一个异常寒冷的冬日,昆明的天空阴沉得像一块吸饱了水的旧棉絮,吝啬地不肯透出一丝阳光。寒风从门窗的缝隙里钻进来,在小屋里打着旋,带来刺骨的凉意。

苏文卿病倒了。或许是前几日出门受了风寒,或许是长久以来的营养不良和衰老终于击垮了她本就脆弱的身体。她发起了高烧,喉咙里像是堵着一团火,干涩疼痛,连吞咽口水都变得异常困难。剧烈的咳嗽撕扯着她枯瘦的胸腔,发出空洞而骇人的回响。

她挣扎着想起来倒点水,却浑身酸软无力,刚从床上撑起半个身子,便是一阵天旋地转,重重地跌了回去。意识在炽热和冰冷之间交替浮沉,耳边嗡嗡作响,眼前时而是一片漆黑,时而又闪过一些杂乱无章、光怪陆离的碎片。

她仿佛又回到了苏州苏家的深宅大院,听到了丫鬟们轻快的脚步声和母亲温柔的呼唤;又仿佛置身于武昌那个临街的小院,听着秦克渊与友人激昂的争论;她看到了上海码头离别的雨夜,感受到了香港弄堂里逼仄的闷热,听到了广州西关那个小院里曦儿稚嫩的读书声……无数的人和事,无数的场景和声音,如同决堤的洪水,冲垮了时间设下的堤坝,在她混乱的脑海中奔涌、交织。

“……克渊……曦儿……业儿……”她无意识地呢喃着,声音微弱得如同游丝。

邻居大婶发现异常,是在第二天下午。她敲了半天的门无人应答,心中不安,便找了街道干部一起来,强行撞开了房门。

屋内冰冷而昏暗,弥漫着一股病人特有的衰败气息。苏文卿蜷缩在单薄的被子里,脸色灰败,双眼紧闭,呼吸微弱得几乎察觉不到。

人们七手八脚地将她送往医院。医生检查后,只是沉重地摇了摇头。年老体衰,器官衰竭,加上严重的肺炎,已无回天之力。

苏文卿在医院的病床上,短暂地清醒过一次。她浑浊的目光缓缓扫过周围陌生的环境和人们关切的脸庞,最终,又无力地闭上。她的嘴唇微微动了动,守在旁边的街道干部俯下身去,才勉强听清她最后的话语:

“……回家……回……昆明……青山……”

她没有留下任何遗嘱,也没有再呼唤任何人的名字。在她生命的终点,她唯一确认的归宿,便是这座埋葬了她一生挚爱的春城。

人们按照她模糊的遗愿,同时也是遵循惯例,将她安葬在了昆明郊外的公墓,距离秦克渊的坟茔并不遥远。

下葬那天,天空飘起了细密的、冰冷的雨丝。没有隆重的仪式,只有几位街道干部和好心的邻居前来送行。简单的棺木被缓缓放入挖好的墓穴,黄土一点点覆盖上去,最终隆起一个不大的土包。

一块简单的青石墓碑立了起来,上面刻着:

先妣秦母苏文卿之墓

没有生卒年月,没有挽联悼词,只有这一个名字,静静地立于昆明苍翠的青山之间,与她牵挂了一生、也等待了一生的人,遥遥相望。

她终于彻底融入了这片她选择终老的土地,归于尘土。一生的波澜壮阔,爱恨情仇,都化作了墓碑上一个沉默的名字,与昆明的青山绿水,永恒相伴。

---

第一百一十四章 春晖

许多年后的一个春天,阳光和煦,春风拂过昆明郊外公墓的松柏,发出温柔的沙沙声。一座经过修葺、显得整洁肃穆的墓碑前,站着一位两鬓微霜、气质儒雅的中年男子。他穿着一身深色的中山装,身形挺拔,眉宇间依稀可见秦克渊当年的轮廓,眼神却更加沉稳睿智,带着长期从事科研工作留下的专注痕迹。

他就是秦曦。如今,他已是国内某重要科研机构的负责人,在自身的领域内取得了卓著的成就。此次是趁来昆明参加一个学术会议之机,终于得以抽身,前来祭拜阔别数十年的父母。

他俯下身,仔细地清理着墓碑周围的杂草,然后将带来的鲜花——一束素雅的白色菊花和一束淡黄色的康乃馨——轻轻放在墓前。他凝视着墓碑上父母的名字,目光深沉而复杂,充满了岁月的积淀与无声的倾诉。

“爹,娘,我来看你们了。”他低声开口,声音带着一丝不易察觉的哽咽。

春风轻柔地吹拂着他的衣角,仿佛是对他话语的回应。他静静地站在那里,许多往事如同默片,在脑海中一一闪过——母亲在灯下刺绣的侧影,父亲在病榻上枯瘦的手,广州离别的仓皇,昆明重逢的短暂温馨,以及那最终未能见上最后一面的、深沉的遗憾……

他从随身的公文包里,小心翼翼地取出几张照片。一张是他与妻子李玉兰的近照,两人虽已不再年轻,但精神矍铄,笑容温和。另一张是他儿子秦继业一家的全家福,继业穿着军装(他后来参军,成为了军队科技工作者),身边是笑容甜美的妻子和两个虎头虎脑的儿子。

“爹,娘,你们看,这是继业,你们的孙子。他很好,已经是两个孩子的父亲了。我们……都很好。”他将照片端正地放在墓碑前,让父母“看”到他们血脉的延续,看到这个他们为之奋斗、挣扎、却最终未能亲眼见证的、崭新的时代和安宁的生活。

他没有说太多关于自己的成就,也没有过多倾诉这些年的思念。有些情感,深沉到无法用言语表达,只能在这无言的凝视和春风拂过松柏的声响中,默默传递。

他在墓前伫立了许久,直到夕阳的余晖将墓碑和他的身影都染上了一层温暖的金色。他最后深深地鞠了三个躬,然后转身,步履沉稳地离开了墓园。

在他身后,父母的墓碑静静地伫立在春晖之中,与周围无数平凡的墓碑一样,承载着一个个已然逝去的故事。昆明的天空依旧那样湛蓝高远,青山依旧那样苍翠绵延。

一个时代彻底落幕了。那些惊心动魄的爱恨情仇,那些颠沛流离的苦难艰辛,那些执着坚守的理想风骨,最终都沉淀为历史长河中不起眼的沙砾,融入了这片土地永恒的血脉与呼吸之中。

唯有生命本身,如同这年复一年的春晖,穿过岁月的层层迷雾,顽强地延续、生长,在废墟上开出新的花朵,奔向不可预知、却又充满希望的未来。

(全书终)

后记

当为《春花秋月》点上最后一个句点时,窗外正是华灯初上。我独坐良久,仿佛刚刚送别一群相伴许久的故人,心中空落落的,又沉甸甸的。苏文卿、秦克渊、曦儿……他们的身影、他们的呼吸、他们在那段波澜壮阔岁月里的挣扎与坚守,似乎还萦绕在指尖,久久不散。

这部作品的创作,源于对一段复杂历史的着迷,更是对历史褶皱中那些沉默的、被洪流裹挟的个体命运的好奇。我们习惯于在史书中看到时代的轮廓,看到英雄的呐喊与集团的博弈,却常常忽略,构成历史最真实肌理的,是无数普通人在大时代碾压下的悲欢离合、爱恨情仇与坚韧求生。

我想写的,不仅仅是“故事”,更是一种“存在”。苏文卿从深闺走向流亡,从依附走向独立,她的每一步都踩在时代断裂的缝隙里;秦克渊从理想主义的云端跌入现实政治的泥沼,其精神世界的崩塌与重建,是那一代知识分子命运的缩影;而曦儿在新旧交替中的迷茫、选择与成长,则承载着对未来的追问。他们不是完美的英雄,各有其局限、软弱与挣扎,但正是在这种不完美中,我试图触摸人性的复杂与真实。

创作过程,是一次漫长的、与人物同呼吸共命运的旅程。查阅浩如烟海的晚清、民国史料,从典章制度到市井风情,从维新思潮到抗战细节,只为搭建一个尽可能逼真的时代舞台。然而,比考据更难的,是让人物在其中“活”起来——要让苏文卿的刺绣针脚里渗出她的心境,要让秦克渊的咳嗽声里回荡着时代的闷雷,要让曦儿的沉默中蕴含两代人的隔阂与理解。

这部作品也是一次文学技艺的锤炼。如何将托尔斯泰式的宏大叙事、曹雪芹式的精微刻画、陀思妥耶夫斯基式的心理深度、普鲁斯特式的感性绵长,乃至马尔克斯式的宿命感,融汇于中国古典美学的意境之中,形成一种独特而统一的叙事风格,是贯穿始终的挑战。我追求的不是简单的“联手合作”,而是不同文学伟力在精神层面的对话与共鸣,共同服务于一个核心的哲学叩问:在欲望与虚无的永恒摇摆中,人如何确立自身的存在价值?

感谢您,亲爱的读者,陪伴我走完了这段漫长而艰辛的旅程。如果您曾为苏文卿的坚韧而动容,为秦克渊的困顿而叹息,为曦儿的成长而欣慰,甚至为那些未能明言的留白而沉思,那么,这部作品便实现了它最大的意义。它或许沉重,但希望您能从中看到,即使在最深的黑暗中,人性的微光也从未熄灭,那份对爱、对家、对生命本身的执着,便是穿透一切虚无的、最朴素也最强大的力量。

故事有终,而思考无尽。窗外的世界依旧喧嚣,历史的车轮也从未停歇。愿我们都能从过往的烟云中,汲取一丝面对现实的勇气,以及一份洞察人性的悲悯。

再次感谢。

—— 您的讲述者,于一个安静的夜晚

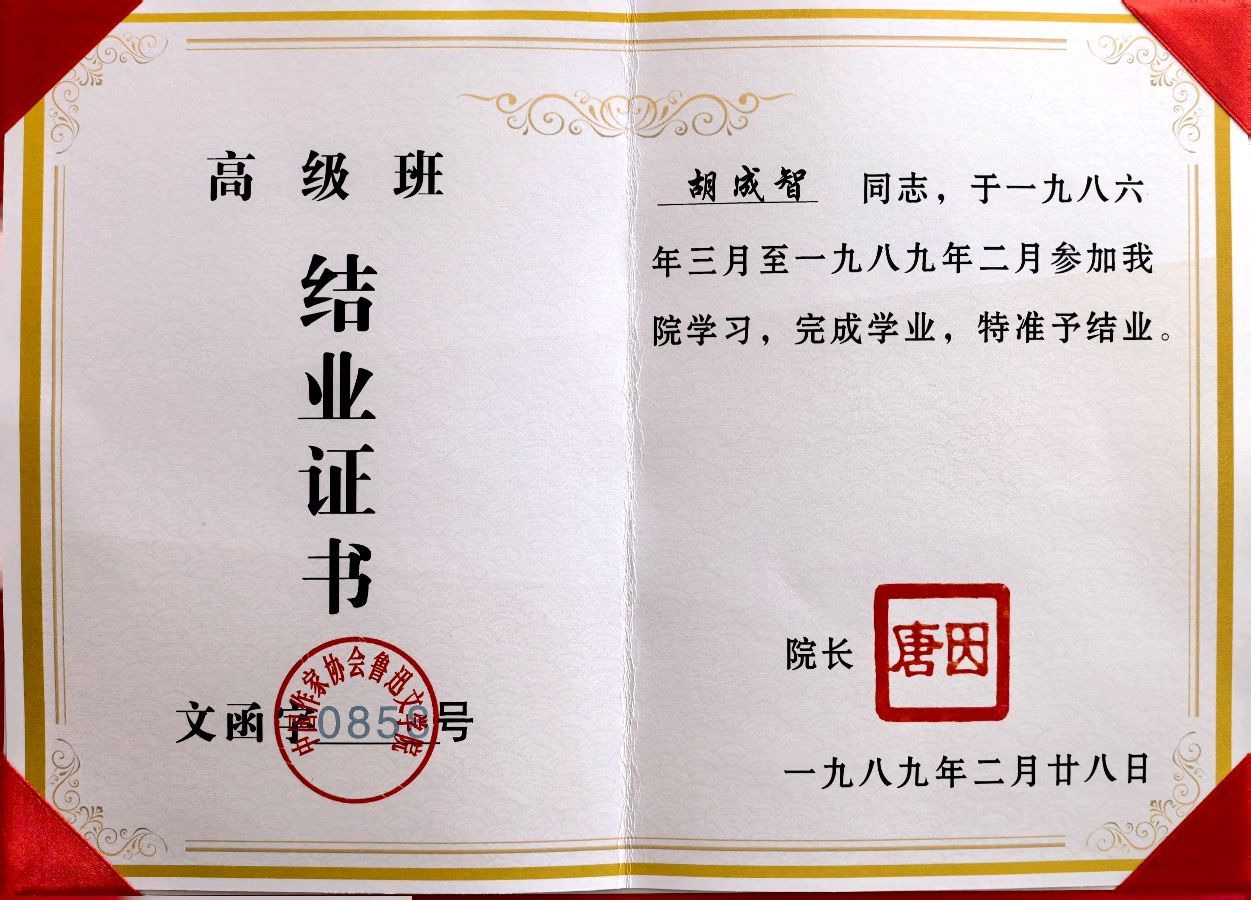

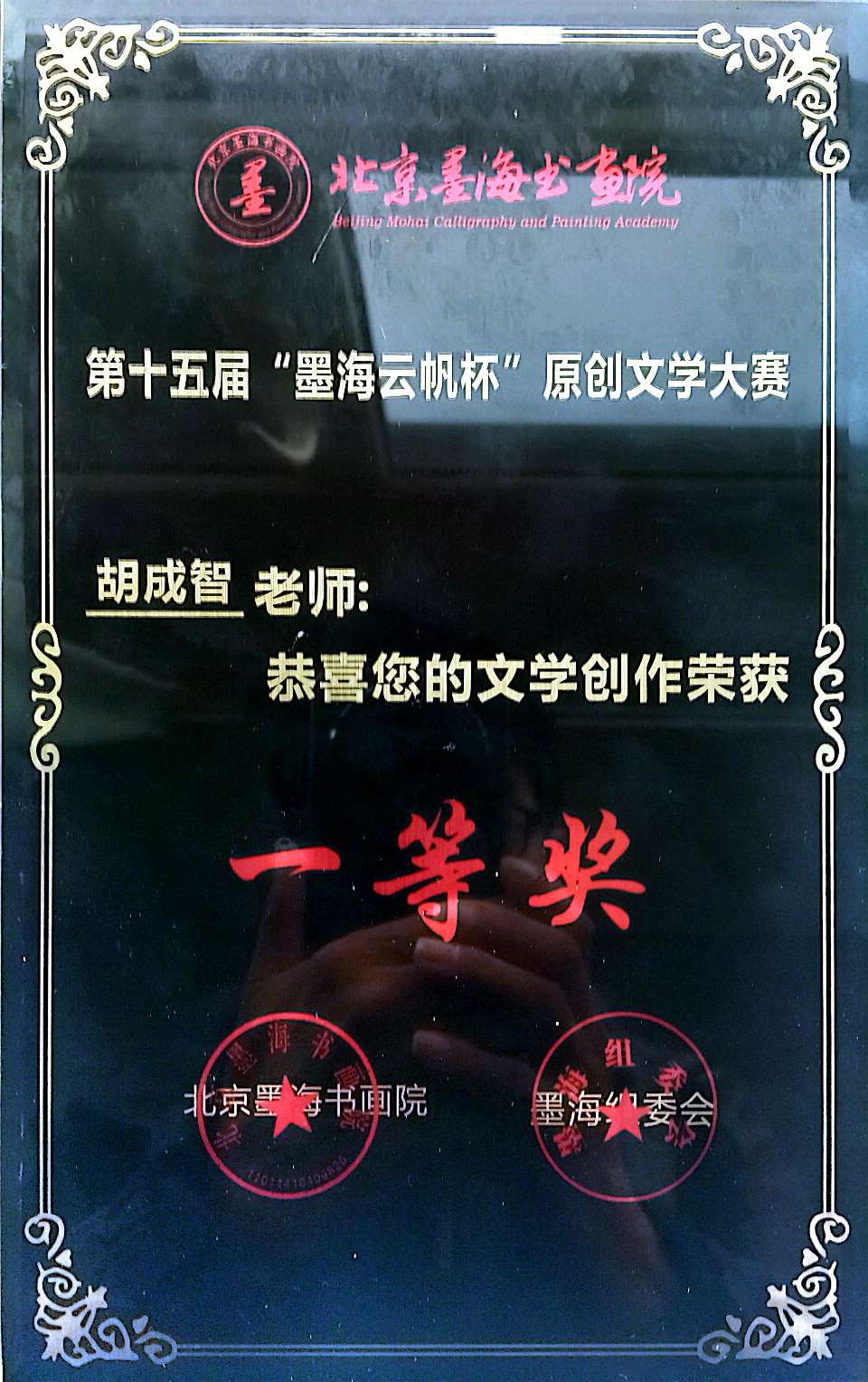

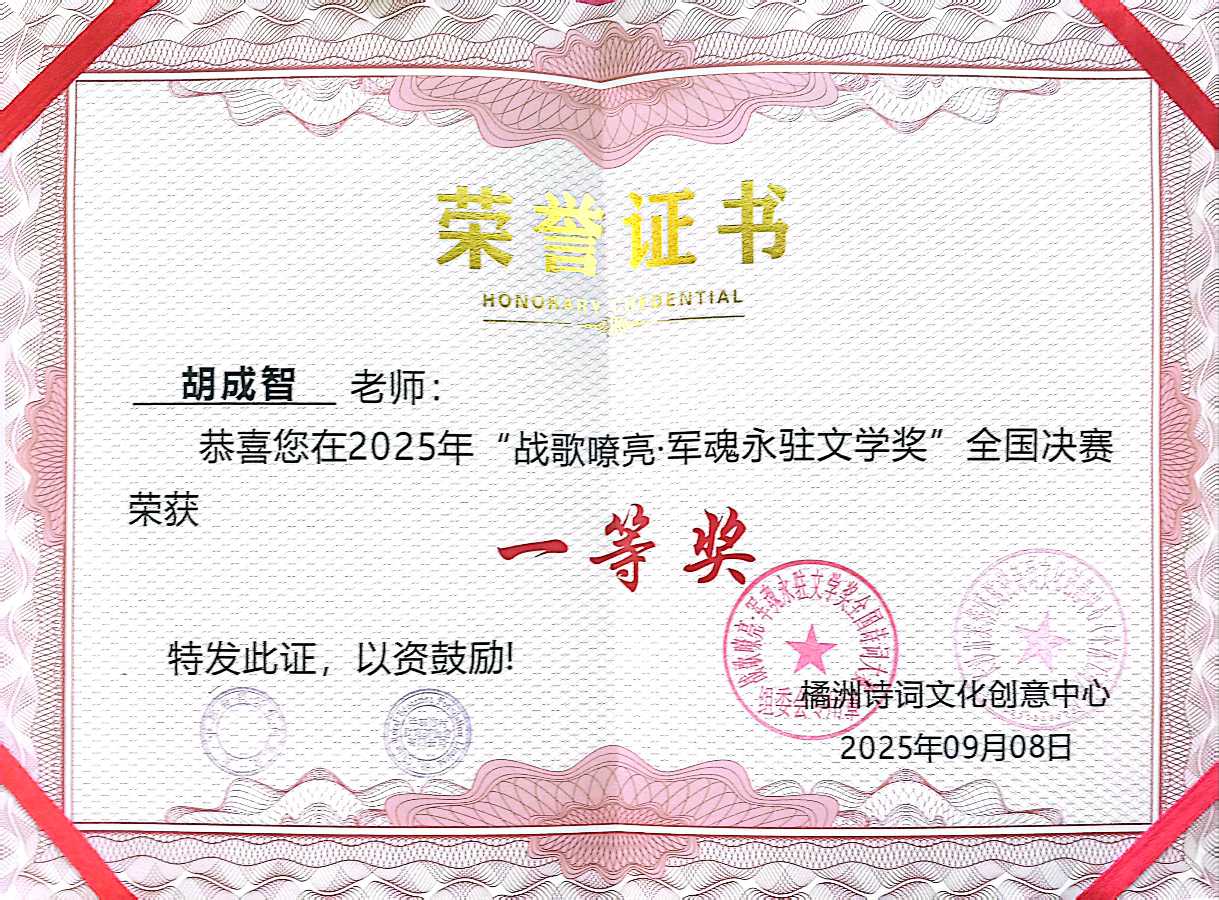

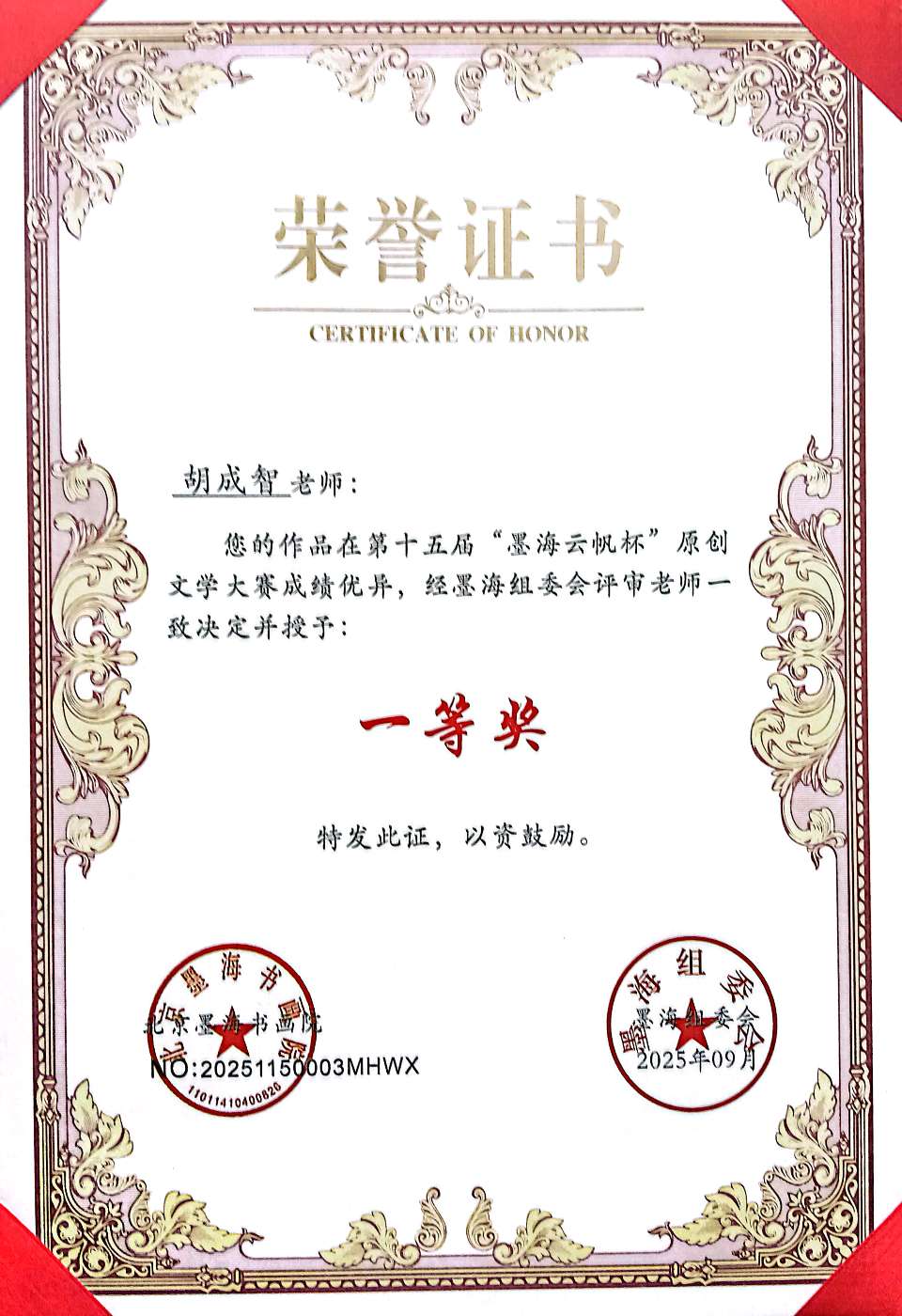

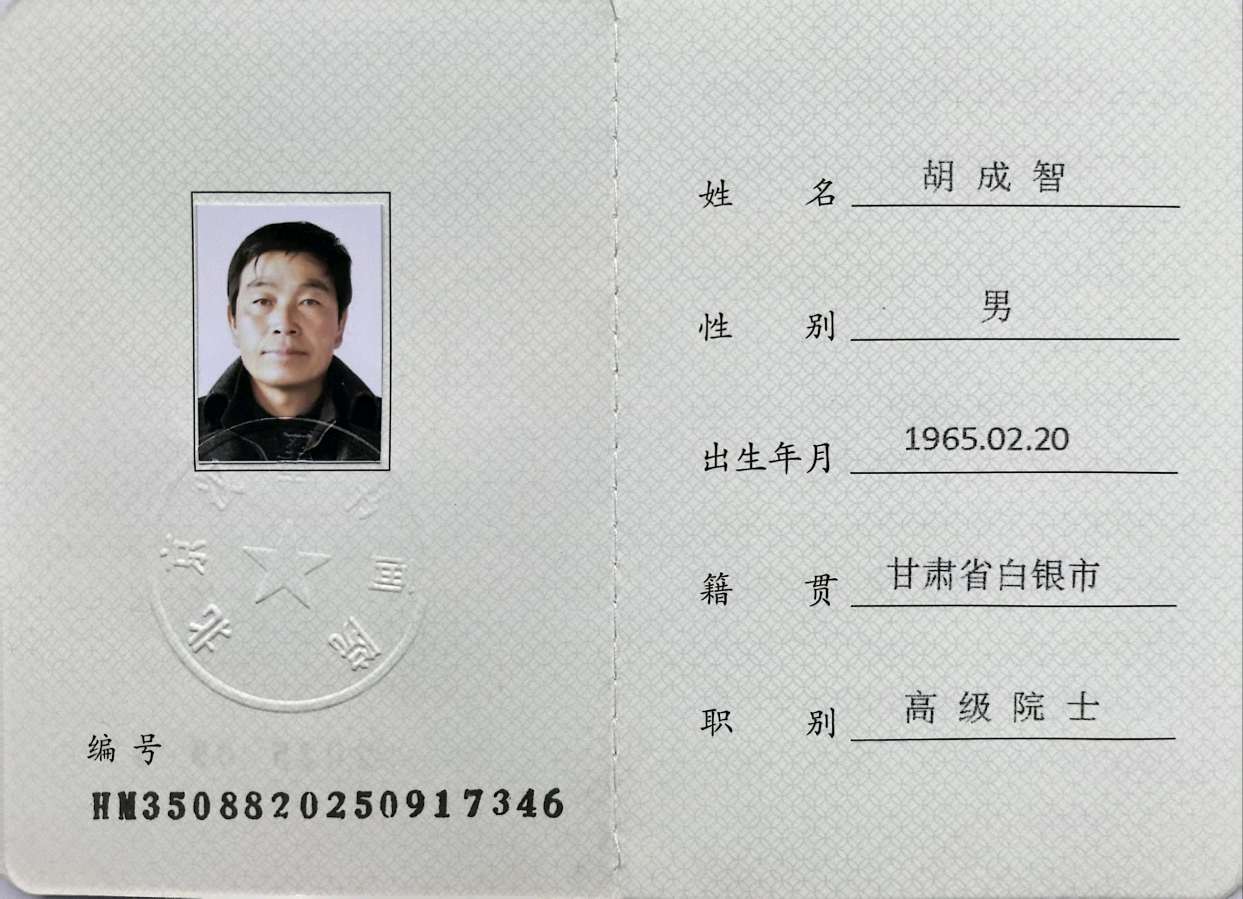

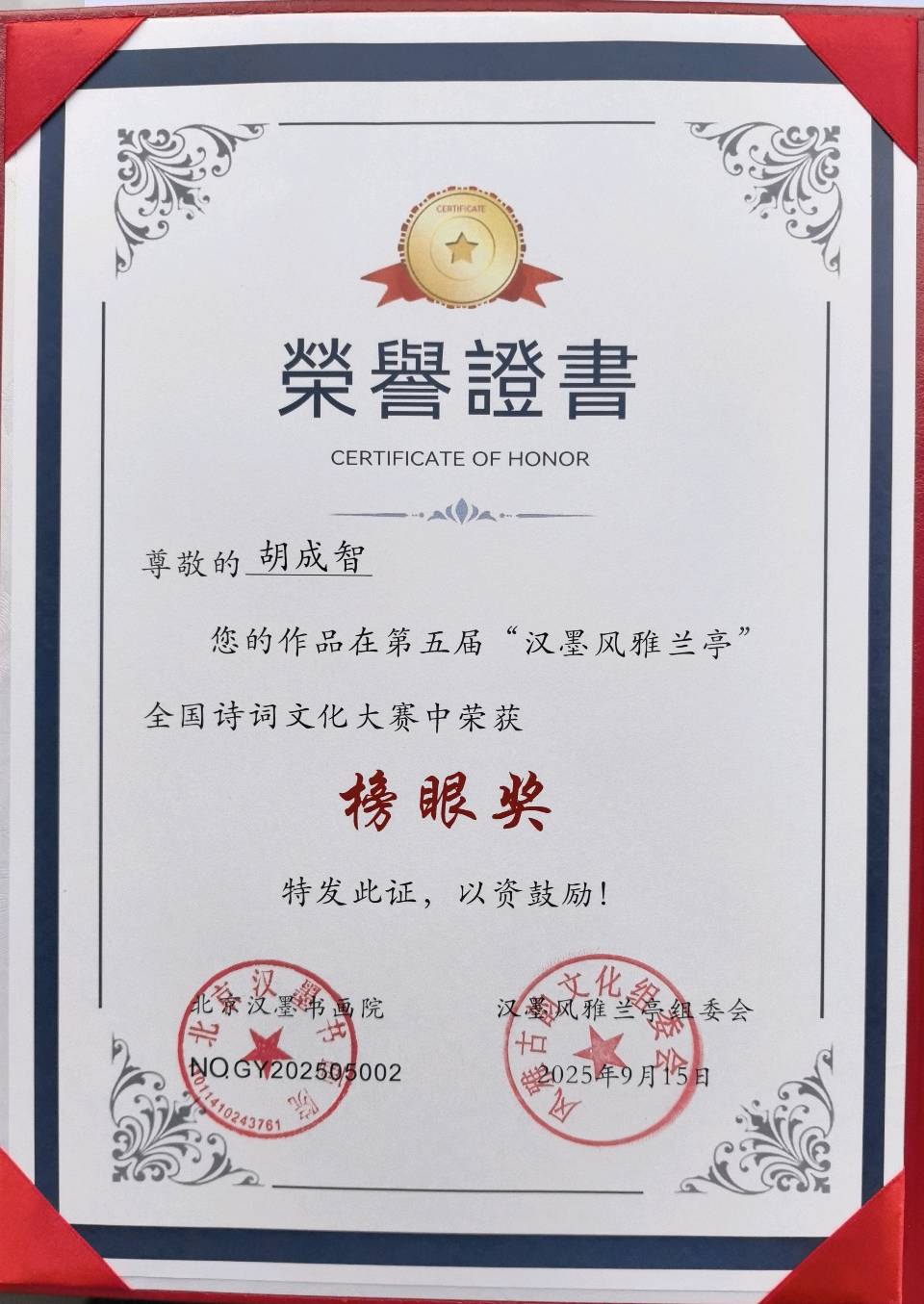

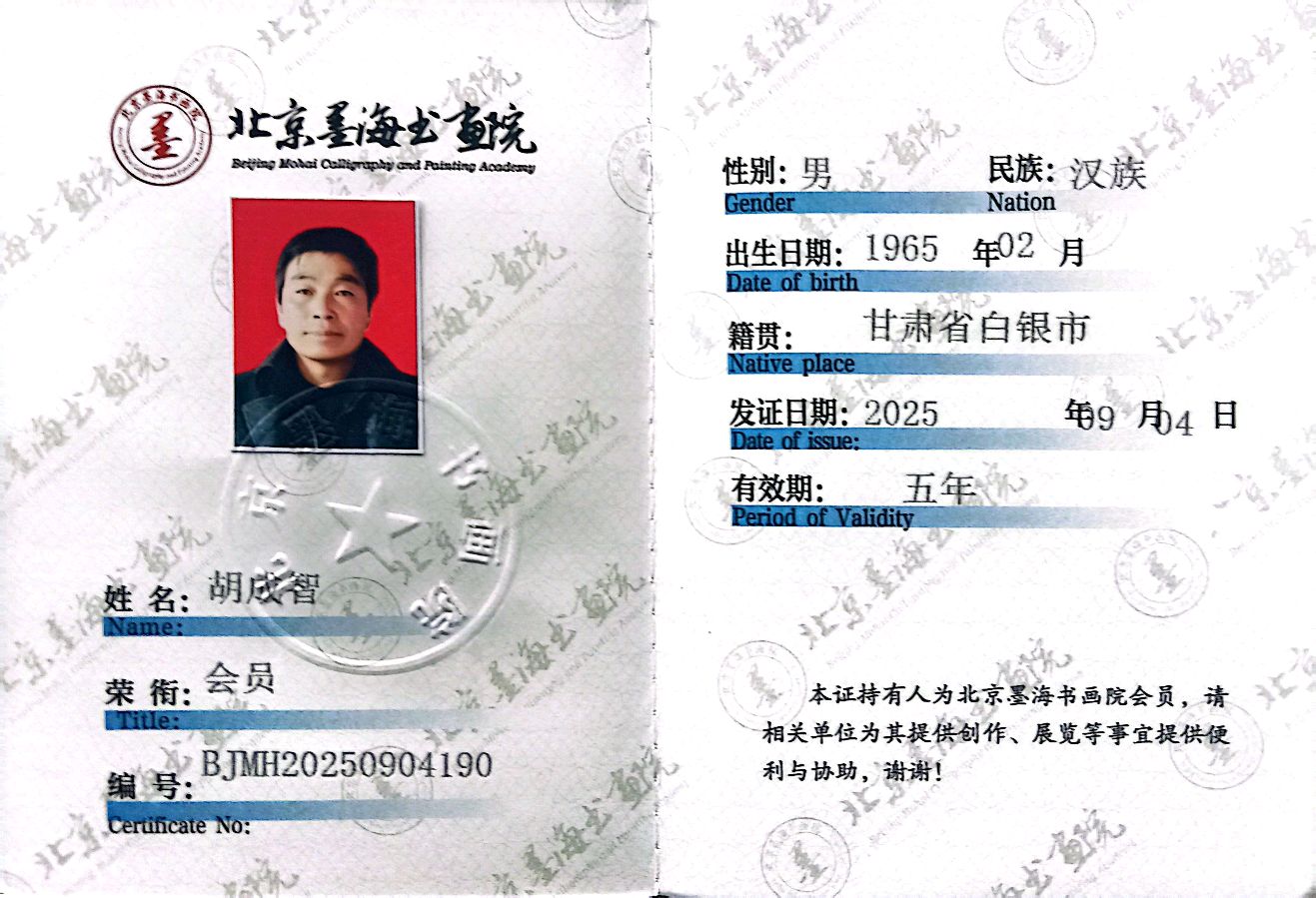

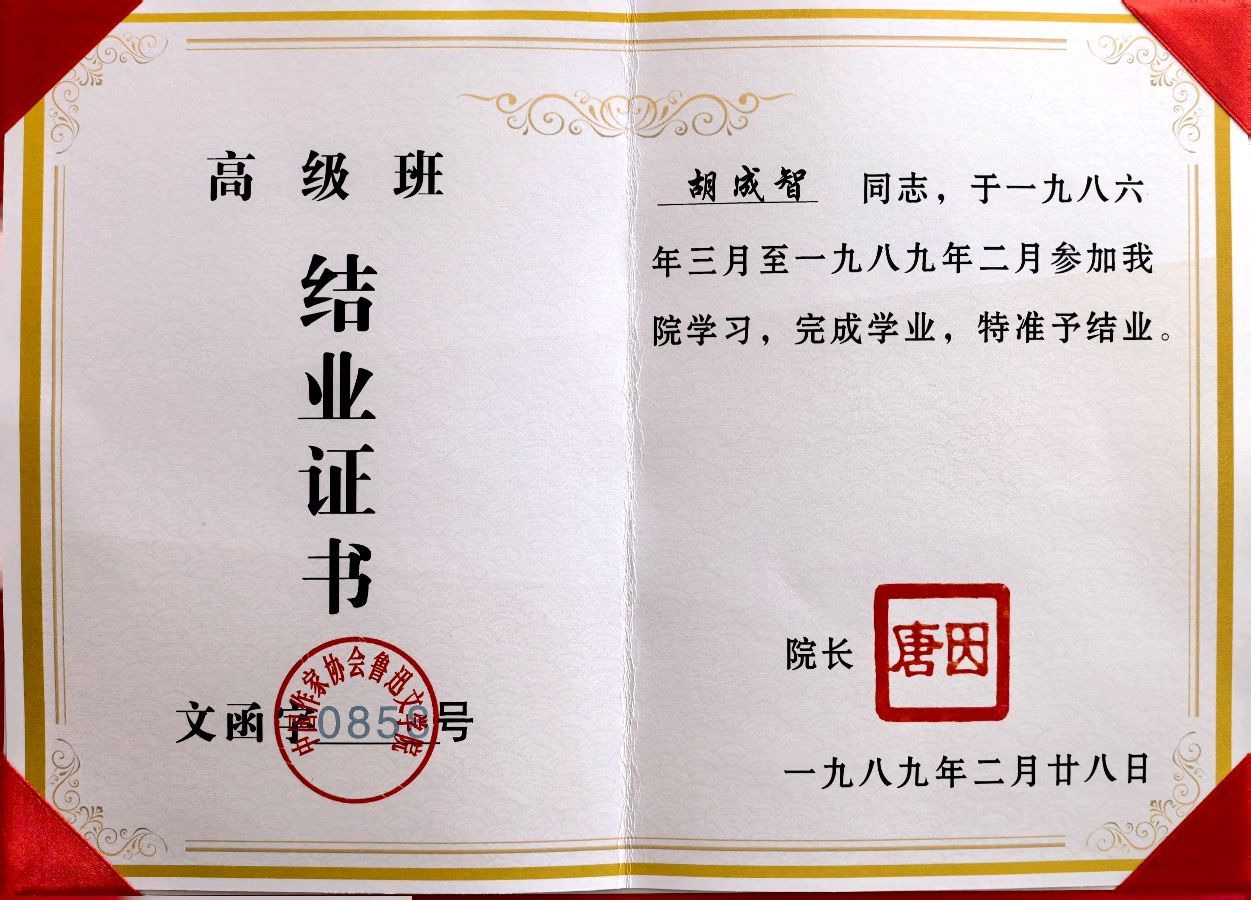

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词荣获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点