第五十五章 铁窗

那份来自上海的、印着“监禁十年”字样的报纸,被苏文卿用油布仔细包裹,藏在了箱笼的最底层。它像一块灼热的烙铁,既烫伤了她的心,也成了一个冰冷而确凿的坐标,将她飘摇无定的等待,锚定在了一个具体而残酷的时限上——十年。

十年。三千六百五十个日夜。

这个数字如同沉重的枷锁,套在了苏文卿的脖颈上,也套在了她未来的岁月里。她开始以一种近乎自虐的方式,计算着时间的流逝。她在墙上用指甲划下细微的刻痕,记录每一个日出日落;她将微薄的收入仔细分成十份,仿佛这样就能将漫长的光阴也一并分割、消耗。

对秦克渊的担忧,变得更加具体而狰狞。她想象着他在阴暗潮湿的牢房里,戴着沉重的镣铐,忍受着狱卒的呵斥与虐待,吃着猪狗不如的食物……这些想象如同梦魇,日夜折磨着她。她开始失眠,即使偶尔入睡,也会梦见秦克渊在铁窗后向她伸出手,眼神枯槁,嘴唇干裂,无声地呼唤着她的名字。

“娘,爹……”已经能说不少话的曦儿,偶尔会指着墙上苏文卿凭记忆画的、秦克渊的模糊画像,发出稚嫩的疑问。每当这时,苏文卿的心就像被针扎一样刺痛。她该如何向孩子解释,他的父亲为何不在身边?为何要等那么久?

她只能将曦儿紧紧抱在怀里,用轻柔却坚定的语气编织一个善意的谎言:“爹爹去了一个很远很远的地方,做一件很重要的事情。等曦儿长大了,变成勇敢强壮的男子汉,爹爹就会回来了。”

曦儿似懂非懂,但“爹爹会回来”这个信念,却如同种子,在他小小的心田里生根发芽。他有时会对着画像挥舞小拳头,奶声奶气地说:“曦儿乖,等爹回来。”

孩子天真的话语,是支撑苏文卿不被绝望吞噬的唯一力量。她必须坚强,必须好好地、健康地将曦儿抚养长大,这是她对克渊的承诺,也是他们未来重逢的希望所在。

生活的重心,彻底围绕着“等待”和“抚养”这两件事运转。她更加拼命地接绣活,常常熬到深夜,眼睛因为过度劳累而布满血丝,手指也被针扎得千疮百孔。她节衣缩食,将每一个铜板都算计着花,只为能多攒下一点钱,或许将来能用于打点,或许能让孩子过得稍好一些。

香港的市井生活,依旧在她身边喧嚣着。邻居阿婆偶尔会送来一碗自己煲的汤水,叹息着说一句“秦太太,你也别太熬煎自己”;“绮云阁”的掌柜见她手艺精进,绣品愈发有灵气,给的价格也稍稍提高了一些。这些微小的善意,如同寒夜里的火星,短暂地温暖着她冰冷的心。

但更多的是漠然与隔阂。在这座殖民城市,每个人都忙于在自己的命运漩涡中挣扎求生,无暇他顾。苏文卿如同一座孤岛,将自己封闭在对往事的追忆和对未来的漫长等待中。她很少笑,眼神里总是带着一层拂不去的哀愁与坚韧。

只有在教曦儿认字读书时,她的脸上才会焕发出一种别样的光彩。她将秦克渊留下的那几本书籍视若珍宝,尽管纸张已经泛黄脆化,她依然小心翼翼地一页页翻给曦儿看,指着上面的字,用吴侬软语耐心地教他读音,讲解含义。她希望曦儿能像他父亲一样,知书达理,心怀广阔,即使身处逆境,也不失那份对知识与世界的探索欲。

铁窗隔绝了夫妻的相聚,却隔不断血脉的相连与信念的坚守。在遥远的南国,一个女子正用她柔弱的肩膀,扛起漫长的岁月和沉重的希望,为了那个十年之约,艰难而又倔强地活着。

---

第五十六章 薪火

时光在绣架的丝线与曦儿的咿呀学语中,不紧不慢地流淌。墙上的刻痕日渐增多,如同树木的年轮,记录着寂寞而坚韧的成长。

曦儿五岁了。褪去了婴儿的肥嫩,显露出孩童的伶俐与好奇。他不再满足于母亲讲述的那些模糊的江南故事,开始对周围的一切,尤其是对“爹爹”所在的那个“很远的地方”以及爹爹做的“很重要的事情”,产生了无穷的追问。

“娘,爹爹去的很远的地方,有大海吗?比维多利亚港还大吗?”

“娘,爹爹做的事情,是不是像戏文里那样,打坏人,救好人?”

“娘,爹爹认得字多吗?有曦儿认得多吗?”

面对儿子清澈而执拗的目光,苏文卿无法再用简单的谎言搪塞。她意识到,曦儿正在长大,他需要更真实、更深刻的精神滋养,需要了解他血脉的源头,需要理解他父母为何会漂泊至此,需要在他幼小的心灵里,种下关于家国、关于理想的模糊种子。

她想起了秦克渊。那个即使在最困顿的徽州山野,也未曾放下《海国图志》的男人;那个在武昌报馆里,为唤醒民众而慷慨陈词的男人;那个身陷囹圄,也必定不会熄灭心中之火的丈夫。

她不能让他消失在曦儿的记忆里,仅仅成为一个模糊的符号和十年的等待。

于是,在一个月色如水的夜晚,苏文卿将曦儿揽在怀中,没有点灯,只有清辉透过窗棂,洒在母子二人身上。她开始用一种平静而悠远的语调,讲述一个故事。故事里有一个才华横溢、心怀天下的青年,他不满足于只读圣贤书,他渴望了解更广阔的世界,渴望用自己的力量,让国家变得更好。

她讲他如何研习西学,如何与友人论道,如何写下那些激荡人心的文章。她避开了那些具体的、可能带来危险的人名和事件,只描绘那种追求真理、不畏艰难的精神。她将秦克渊的形象,塑造成一个理想的、光明的、为了大义而不得不远离家人的英雄。

曦儿听得入了神,乌黑的眼睛在月光下闪闪发亮。

“所以,爹爹不是不要曦儿,他是去做一件很了不起的事情,对吗?”曦儿小声地问,语气里充满了崇拜。

“对。”苏文卿轻轻抚摸着儿子的头发,声音哽咽却坚定,“爹爹是希望所有的孩子,都能在太平盛世里,无忧无虑地长大,都能读书明理,不再受颠沛流离之苦。”

从那天起,给曦儿讲述“爹爹的故事”,成了母子间一项神圣的仪式。苏文卿将秦克渊的理念,化作了曦儿能够理解的、关于勇敢、正直、求知和爱国的朴素道理。她开始系统地教曦儿识字、诵读诗词,甚至翻出那本残破的《海国图志》,指着上面粗糙的地图,告诉他世界有多大,中国在哪里。

曦儿展现出惊人的聪颖和求知欲。他不仅很快掌握了母亲所教的字词,还对地图表现出浓厚的兴趣,常常指着那些陌生的国名和海洋,问个不停。那双酷似秦克渊的眼睛里,开始闪烁出类似的好奇与探索的光芒。

苏文卿看着这样的曦儿,心中百感交集。有欣慰,也有酸楚。她仿佛看到了另一个秦克渊,在苦难的土壤中,倔强地破土发芽。她不知道这是好是坏,在这乱世,拥有这样的理想和才华,是幸还是不幸?

但她别无选择。她不能让克渊的精神血脉,随着铁窗岁月而湮灭。她必须将这簇微弱的薪火,传递下去,无论前路如何。

铁窗内外,相隔的不仅是空间,更是流逝的时光。但在一个母亲坚韧的守护和讲述中,父亲的精神化作了不灭的薪火,悄然点燃了下一代人的心灯,在这南国的孤岛上,静静等待着重燃的那一天。

---

第五十七章 风波

平静了数年的生活,在曦儿六岁那年的夏天,被一场突如其来的风波打破。

事情的起因,是“绮云阁”的掌柜。这几年来,苏文卿的绣品因技艺精湛、意境独特,渐渐在香港的文人雅士和收藏家小圈子里有了些名气,甚至偶尔有洋人慕名而来,指定要她的作品。掌柜的生意因此好了不少,对苏文卿也愈发客气。

这日,掌柜的亲自来到苏文卿那间狭小的出租屋,脸上带着一种混合着兴奋与为难的神色。

“秦太太,”他搓着手,语气比往常更加恭敬,“有桩大生意,不知您愿不愿意接?”

苏文卿正在教曦儿临帖,闻言抬起头,平静地问:“掌柜请讲。”

“是港督府的一位秘书先生,”掌柜压低声音,仿佛怕被旁人听去,“他夫人极为喜爱您的绣品,尤其是那幅《兰草图》,赞不绝口。如今恰逢港督寿辰,秘书先生想定制一幅大型的《松鹤延年图》作为寿礼,点名要您亲手绣制。工期三个月,酬金……是这个数。”他伸出一个手掌,翻了一下。

那是一个足以让苏文卿和曦儿数年衣食无忧的价钱。

然而,苏文卿的心却猛地一沉。港督府!英国殖民者的最高权力机构!为港督绣寿礼?这无异于将她和她那敏感的身份,置于聚光灯下。

她几乎要脱口拒绝。但看着掌柜那殷切的眼神,想到那笔丰厚的酬金可以让她和曦儿的生活得到极大改善,甚至可以攒下更多钱以备不时之需(比如将来营救或接济克渊),她犹豫了。

“掌柜的,我……我技艺粗浅,恐怕难当此任……”她试图婉拒。

“秦太太您太谦虚了!”掌柜急忙道,“您的绣工,在这香港岛上,绝对是这个!”他翘起大拇指,“秘书先生说了,只要您肯接,价钱还可以再商量。而且,这可是结交港督府的好机会啊!多少人求都求不来!”

“结交”二字,像针一样刺了苏文卿一下。她想起秦克渊正是因为不愿与权贵同流合污,才落得如此下场。她若接了这活,岂不是……

“娘,”一旁的曦儿忽然放下毛笔,仰着小脸,认真地说,“鹤和松树,是代表长寿和气节,对吗?是好的寓意。”

孩子天真无邪的话语,像一道光,穿透了苏文卿心中的迷雾。是啊,绣品本身是无罪的,重要的是绣者的心。她可以用最精湛的技艺,绣出最美好的祝愿,但这与她内心的坚守并无冲突。

最终,对改善生活的渴望,以及对自身技艺的自信,让她接下了这份订单。但她提出了一个条件:所有接洽事宜,仍通过“绮云阁”,她本人不直接与港督府的人见面。

掌柜的满口答应。

接下来的三个月,苏文卿几乎足不出户,将所有精力都投入到了这幅《松鹤延年图》的创作中。她选用了最好的丝绸和最鲜艳持久的丝线,构图恢弘大气,松枝苍劲,鹤姿飘逸,针法繁复精妙到了极致。她将自己对平安、对长寿、对美好生活的所有祈愿,都倾注在了这一针一线里。

作品完成的那天,连“绮云阁”掌柜都看得目瞪口呆,连声赞叹这是“传世之作”。

然而,就在绣品被取走的几天后,麻烦来了。

两个穿着黑色香云纱短褂、戴着墨镜、一看便非善类的男子,敲响了苏文卿的房门。

“秦太太?”为首一人操着生硬的广府话,目光如同毒蛇,在苏文卿和躲在她身后的曦儿身上扫视,“我们大哥,想请你去饮杯茶。”

苏文卿的心瞬间提到了嗓子眼。是本地黑帮?他们怎么会找上自己?是因为那幅绣品?还是……他们查到了什么?

“我不认识你们大哥,请回吧。”她强作镇定,想要关门。

那男子一脚抵住门板,冷笑道:“秦太太是聪明人。我们大哥看重你的手艺,想请你过去,专门为他和他那些洋人朋友绣点东西。价钱,好商量。”

原来是想逼迫她为其牟利!苏文卿又气又怕,紧紧护住曦儿:“我只会绣些寻常物件,难登大雅之堂,恐怕要辜负你们大哥的美意了。”

“敬酒不吃吃罚酒!”另一人恶声恶气地威胁道,“在这香港地头,还没人敢不给我们‘和安乐’面子!给你三天时间考虑,三天后,我们来接人!”

说完,两人扬长而去。

门被关上,苏文卿背靠着门板,浑身发冷,止不住地颤抖。刚刚因为完成绣品而升起的一丝成就感,瞬间被巨大的恐惧所取代。

平静的生活再次被打破。殖民地的阴影之下,不仅有政治的压迫,还有黑帮的觊觎。一个弱女子,要如何在这风波险恶中,守护自己和孩子的安全?

---

第五十八章 暗礁

“和安乐”的威胁,像一片浓重的乌云,笼罩在苏文卿头顶。她知道,这些地头蛇心狠手辣,说到做到。三天时间,她必须想出应对之策。

硬碰硬无疑是螳臂当车。她一个弱质女流,还带着孩子,根本无法与这些盘根错节的黑帮抗衡。报警?且不说港英警方与黑帮之间往往有着千丝万缕的联系,就算警方受理,她一个身份敏感的内地女子,又该如何解释自己的来历?弄不好,反而会暴露更多。

逃跑?又能逃到哪里去?香港弹丸之地,她能躲到哪里?而且带着曦儿,颠沛流离,风险更大。

巨大的无助感几乎要将她吞噬。她看着懵懂无知、还在为昨日新学会一个字而高兴的曦儿,心中充满了绝望的悲凉。难道她们母子,终究逃不过任人宰割的命运吗?

就在她一筹莫展之际,一个意想不到的人出现了——“绮云阁”的掌柜。

掌柜的显然是听说了风声,提着一盒点心,神色凝重地前来拜访。

“秦太太,那件事……我听说了。”掌柜的叹了口气,“‘和安乐’那些人,招惹不起啊。他们看中了你的手艺,是想把你当成摇钱树,专门替他们结交、贿赂那些洋人官员。”

苏文卿脸色苍白,沉默不语。

“为今之计,”掌柜的压低了声音,“或许……可以借势。”

“借势?”苏文卿抬起眼。

“港督府那边,对您绣的那幅《松鹤延年图》十分满意,秘书夫人赞不绝口,据说港督本人也颇为欣赏。”掌柜的分析道,“如果您能设法让港督府的人知道,‘和安乐’正在逼迫您……或许,他们会出面干预。毕竟,打狗还要看主人,‘和安乐’再嚣张,也不敢明着跟港督府对着干。”

苏文卿心中一动。这确实是一个办法。利用殖民者的权势,来对抗本地的黑恶势力。这听起来有些讽刺,甚至是屈辱,但在生存面前,她似乎没有更好的选择。

可是,如何让港督府知道?她一个平民女子,如何能接触到那个层面?

掌柜的似乎看出了她的疑虑,沉吟道:“或许……可以通过秘书夫人。我听说她下周三会去圣约翰座堂参加慈善义卖,您若能在那里‘偶遇’,陈明情由……”

这是一个冒险的计划。成功率几何,完全未知。但苏文卿没有退路。

接下来的几天,她度日如年。一方面要强装镇定,安抚敏感的曦儿,另一方面还要暗中准备,打听慈善义卖的具体时间和地点,思考该如何措辞。

“和安乐”的人没有再来,但这种暴风雨前的宁静,更让人心悸。

周三那天,苏文卿将曦儿托付给隔壁阿婆,仔细收拾了一下自己,穿上那件最好、也是唯一一件没有补丁的月白色旗袍,将头发一丝不苟地挽在脑后,看上去清丽而端庄,带着一种不容亵渎的沉静气质。她将那份刊登着秦克渊判决的旧报纸折叠好,藏在袖中——必要时,这或许能证明她“良民”的身份,或者至少,博取一丝同情。

圣约翰座堂庄严肃穆,慈善义卖的场面热闹而有序,多是洋人和华人富商名流。苏文卿的出现,显得有些突兀。她安静地站在角落,目光在人群中搜寻着那位只在“绮云阁”远远见过一面的秘书夫人。

当那位穿着华丽洋装、气质高雅的夫人终于在几位女士的簇拥下出现时,苏文卿的心几乎要跳出胸腔。她深吸一口气,鼓起毕生的勇气,迎着那些审视的目光,走了过去。

“夫人,”她用尽量清晰的、带着吴语口音的英语(这是她为了生存,暗中偷学的一点皮毛)开口,声音不大,却异常坚定,“冒昧打扰。我是一名绣娘,曾为港督阁下绣制寿礼。如今有本地帮会胁迫于我,欲控制我的技艺为其牟利,恳请夫人垂怜,施以援手。”

她的话语简洁,却直指要害。秘书夫人显然认出了她,眼中闪过一丝惊讶,随即看了看周围,对身旁一位随从低声吩咐了几句。

那随从走到苏文卿面前,示意她跟他离开喧闹的会场。

苏文卿不知道等待她的是什么。是援手,还是更大的麻烦?她只能握紧袖中的报纸,跟着那人,走向未知的安排。

暗礁险恶,孤舟难行。为了生存,她不得不尝试借助殖民者的力量,在这权力的夹缝中,寻求一线生机。这一步,是福是祸?

---

第五十九章 转机

苏文卿被那位随从带到座堂旁边一间安静的休息室。秘书夫人很快也走了进来,屏退了左右。她打量着苏文卿,目光锐利而带着一丝好奇。

“你说‘和安乐’在逼迫你?”夫人用流利的英语问道,语气平和,却自带一股上位者的威仪。

“是,夫人。”苏文卿垂着眼,尽量让自己的姿态显得恭顺而不卑微,“他们限我三日,要我去为他们绣制物品,结交……洋人官员。”她省略了“贿赂”二字,但意思已然明了。

秘书夫人沉吟片刻。她欣赏苏文卿的绣艺,那幅《松鹤延年图》确实为她在港督府的社交圈里赢得了不少赞誉。而且,一个技艺如此精湛的绣娘,若被黑帮控制,沦为牟利工具,也确实可惜。更重要的是,这事若传出去,说港督欣赏的绣娘被本地黑帮胁迫,港督府的面子上也不好看。

“这件事,我知道了。”夫人淡淡开口,“你回去吧。‘和安乐’那边,不会再去找你麻烦。”

她的语气如此轻描淡写,仿佛处理一件微不足道的小事。但这简单的一句话,却让苏文卿悬了几天的心,猛地落回了实处。一股巨大的、劫后余生般的虚脱感席卷了她,她几乎站立不稳。

“多谢夫人!”她深深鞠躬,声音带着抑制不住的颤抖。

“不必谢我。”秘书夫人摆了摆手,目光落在苏文卿清丽却难掩憔悴的脸上,忽然问了一句,“你……不是本地人吧?听口音,像是江浙一带?”

苏文卿的心又是一紧,谨慎地回答:“是,民妇原籍苏州。”

“苏州,好地方。”夫人似乎想起了什么,语气略带感慨,“难怪有这般好绣工。如今兵荒马乱,内地不太平,你一个人带着孩子在香港,也不容易。”

苏文卿低着头,不敢接话,生怕言多必失。

秘书夫人也没有再多问,只是说道:“以后若再有类似的麻烦,可以直接来港督府找我。你的手艺,值得更好的对待。”

这近乎是一种承诺和庇护了。苏文卿再次道谢,然后几乎是逃离了那座庄严肃穆的座堂。

回到那间狭小的出租屋,抱起扑过来的曦儿,苏文卿才真正感觉到自己活了过来。危机,似乎暂时解除了。

果然,自此之后,“和安乐”的人再也没有出现过。坊间甚至隐约有传言,说那位绣艺超群的“秦太太”是港督府罩着的人,等闲之辈不可招惹。

生活的风波暂时平息,但这次经历,却在苏文卿心中留下了深刻的烙印。她更加清楚地认识到,在这弱肉强食的世界,没有权势的庇护,技艺和才华反而可能成为招祸的根苗。同时,她也意识到,自己不能再像过去那样完全封闭自己。她需要建立一些必要的社会关系,哪怕只是最浅层的、相互利用的关系,才能在关键时刻,多一条生路。

她与“绮云阁”掌柜的关系更加紧密,偶尔也会接受掌柜介绍的、一些背景相对简单的富商或文人家的绣活,不再完全拒绝与外界接触。她依旧谨慎,保持着距离,但不再像惊弓之鸟。

而曦儿,也在一天天长大。港督府的这次间接“庇护”,虽然来源让她心情复杂,却客观上为他们母子提供了一个相对安全的环境。曦儿得以更加无忧无虑地成长,读书,识字,对世界充满好奇。

苏文卿看着儿子,心中那份等待的苦涩,似乎也因为这来之不易的平静,而稍稍冲淡了一些。十年之约,依旧漫长,但至少,她们等得起。

绝处逢生,转机暗藏。一次危机,反而意外地为她赢得了一层脆弱的保护壳。在这殖民地的浮世绘中,她终于为自己和曦儿,找到了一处可以暂时栖息的、相对安全的角落。

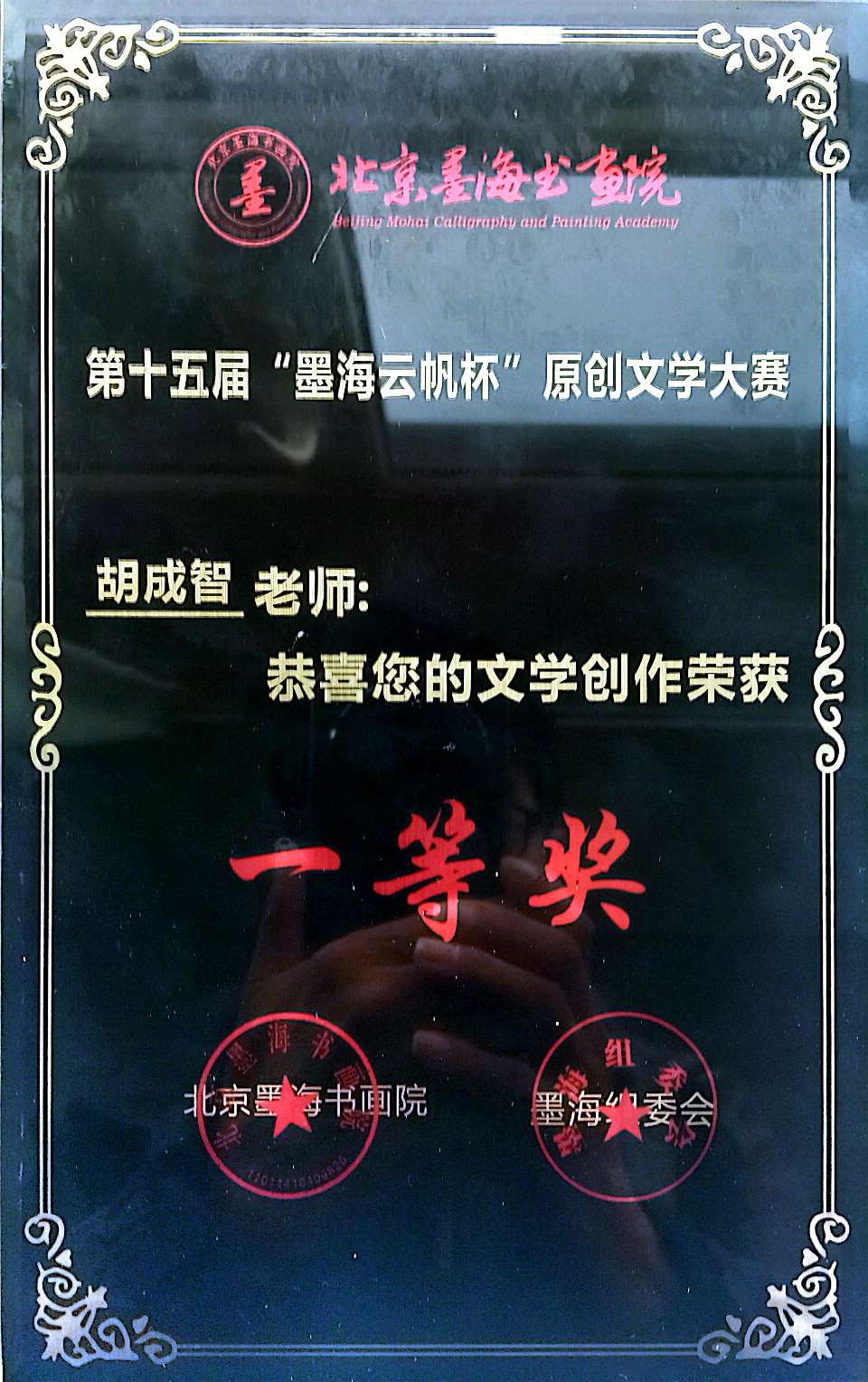

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词荣获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点