第五十章 碧波

帆船驶出吴淞口,进入浩瀚东海的那一刻,苏文卿才真正体会到什么叫作“命若飘萍”。与之前长江上的航行截然不同,海上的风浪更加暴烈无常。小小的帆船像一片枯叶,被巨大的浪涛时而抛上巅峰,时而掷入深谷。

船舱内,污秽和晕船的气味令人作呕。大部分乘客都瘫倒在各自的角落里,面色如土,呕吐不止。曦儿也因为剧烈的颠簸和不适的环境,开始发烧,哭闹不休。苏文卿强忍着自身翻江倒海的眩晕感,将曦儿紧紧搂在怀里,用李维民给的水囊,一点点给他喂着清水,哼唱着连她自己都听不清调子的歌谣,试图安抚他。

她的心,分成了两半。一半系在怀中这滚烫的小身体上,另一半,则飘回了那座阴森恐怖的上海监狱,系在那个生死未卜的男人身上。克渊他现在怎么样了?受了刑吗?有饭吃吗?会不会……她不敢想下去,每一次思绪触及那个可怕的念头,都像有一把钝刀在心脏上来回切割。

白天,她透过那小小的、布满盐渍的舷窗,望着外面一望无际的、变幻莫测的碧蓝海水。那蓝色,深邃得令人恐惧,仿佛蕴藏着无数吞噬生命的秘密。夜晚,舱内只有一盏昏暗的油灯,随着船身摇晃,投下鬼魅般的影子。同船乘客偶尔的呻吟、梦呓,以及船体与风浪搏斗发出的、令人牙酸的“嘎吱”声,交织成一曲绝望的交响。

她开始失眠,即使偶尔合眼,也是噩梦缠身。有时梦见秦克渊浑身是血地被锁在铁笼里,有时梦见曦儿被巨浪卷走,有时梦见苏伯渊那张冷酷的脸在浪尖上对着她冷笑……每一次惊醒,都是一身冷汗,需要紧紧抱住身边温热的曦儿,才能确认自己还活着,还有需要守护的人。

船上的食物粗糙不堪,发硬的干粮,咸得发苦的鱼干,还有偶尔供应的一点点发了芽的豆子。苏文卿将自己那份省下大半,捣碎了混在水里,喂给病弱的曦儿。她自己则靠着那点少得可怜的食物和意志力苦苦支撑,迅速消瘦下去,颧骨高高凸起,眼窝深陷,只有那双眼睛,因为承载了太多的苦难与牵挂,反而显得异常漆黑和明亮。

同船的一个中年妇人,见她独自带着孩子,实在可怜,偶尔会分她一点自己腌制的咸菜,或者在她照顾曦儿分身乏术时,帮她看着一下行李。在这茫茫大海上,这点微不足道的善意,如同荒漠甘泉,让苏文卿冰冷的心,感受到一丝微弱的人间暖意。

“妹子,你这是要去香港投奔亲戚?”一次,趁着风浪稍歇,那妇人凑过来搭话。

苏文卿摇了摇头,声音沙哑:“……去找个落脚的地方。”

妇人叹了口气,压低了声音:“这兵荒马乱的,到处都不太平。香港那边,虽是洋人的地盘,但三教九流,乱得很呐。你一个妇道人家,还带着这么小的孩子,可要千万小心。”

苏文卿默默点头。前途未卜,每一步都如履薄冰。但她没有退路。

航行的日子,在日升月落、风浪颠簸中缓慢流逝。曦儿的烧终于退了,但小脸依旧苍白,精神萎靡。苏文卿自己的体力也几乎消耗到了极限,全凭着一股“必须到达香港”的信念在强撑。

不知过了多少天,当遥远的海平线上,终于出现了连绵起伏的、绿色的山峦轮廓时,船舱里响起了一阵虚弱的、劫后余生般的骚动。

香港,就要到了。

苏文卿抱着曦儿,走到船舱口,望着那片越来越近的、陌生的土地。新的挑战,新的未知,正在那里等待着她。身后,是相隔重洋的挚爱和不堪回首的往事;前方,是必须独自面对的、充满荆棘的未来。

碧波万顷,孤帆只影。一个女人的苦难与坚韧,在这无垠的大海上,被淬炼得如同钻石,微小,却蕴含着割破一切黑暗的锋芒。

---

第五十一章 港岛

帆船缓缓驶入维多利亚港。与上海黄浦江的浑浊喧嚣不同,这里的海水呈现出一种近乎透明的蔚蓝色,港湾内桅杆如林,悬挂着各式各样的旗帜,其中尤以米字旗最为醒目。岸上,依山而建的西式楼宇鳞次栉比,层层叠叠,一直延伸到郁郁葱葱的山顶,与记忆中任何一座中国城市都迥然不同。

一种混杂着殖民地的异域风情、商业港口的忙碌气息,以及某种游离于母体之外的疏离感,扑面而来。

船在一個簡陋的木碼頭靠岸。乘客們如同逃出牢籠的囚徒,爭先恐後地湧下跳板。蘇文卿抱著曦兒,提著那個輕飄飄的包袱,隨著人流,踏上了這片完全陌生的土地。

腳下是堅實的碼頭木板,但她卻感到一陣虛浮。舉目四望,儘是陌生的面孔——頭纏紅布的印度巡捕,皮膚黝黑的南洋苦力,穿著西裝革履的洋行職員,還有更多她無法辨認國籍的人。各種語言、各種口音的粵語、英語交織在一起,形成一種令人暈眩的嘈雜。

李維民說過,到了香港會有人接應。她站在碼頭邊,緊緊抱著曦兒,茫然地尋找著可能舉著牌子或者對她有所暗示的人。時間一分一秒過去,下船的乘客漸漸散去,碼頭上只剩下一些搬運工人和無所事事的閒人,不時用好奇或審視的目光打量著她這個形單影隻、面容憔悴卻難掩清麗的內地女子。

沒有人來接她。

一股寒意,從腳底緩緩升起。是接應的人出了意外?還是李維民那邊也遇到了麻煩?又或者……這從一開始就是一個圈套?

各種可怕的猜測在她腦海中翻騰。她下意識地攥緊了包袱,那裡有她最後的錢財和那包金飾,是她和曦兒活下去的唯一依靠。

曦兒似乎被這陌生的環境和母親緊繃的情緒嚇到了,開始不安地扭動起來,小聲哼唧著。

不能慌!蘇文卿強迫自己冷靜下來。既然無人接應,她就必須靠自己活下去。首先要找個落腳的地方。

她試著用帶著吳儂軟語口音的官話,向一個看起來面善的老搬運工打聽哪裡有便宜的客棧。老搬運工費力地聽了半天,才勉強明白她的意思,用生硬的官話夾雜著粵語,指了一個方向。

沿著那人指的方向,蘇文卿走進了港島狹窄、擁擠、濕熱的街巷。這裡的建築更加密集,招牌上多是看不懂的洋文和奇特的方塊字(繁體字)。空氣中瀰漫著海腥味、汗味、鴉片煙膏的甜膩氣味以及各種食物混合的複雜氣息。

她找到一家門面破舊、招牌上寫著“廣泰旅館”的小客棧。老闆是個精瘦的廣東人,用挑剔的目光上下打量了她一番,尤其在她那與本地人截然不同的氣質和懷中幼子身上停留了片刻,才用蹩腳的官話報了一個價格。

價格不菲,幾乎耗去了她隨身錢袋的一半。但蘇文卿沒有討價還價的底氣,她現在急需一個可以關起門來、讓她喘息和思考的空間。

客房比上海的亭子間還要狹小陰暗,只有一床一桌,牆壁斑駁,散發著霉味。但蘇文卿已經顧不上這些了。她將曦兒放在床上,鎖好房門,背靠著冰冷的門板,緩緩滑坐在地上。

巨大的孤獨感和無助感,如同潮水般將她淹沒。舉目無親,身無分文(剩下的錢支撐不了幾天),語言不通,還帶著一個需要時時照看的幼子……在這完全陌生的殖民島嶼上,她該如何立足?

對秦克淵的思念和擔憂,在這一刻變得無比尖銳。如果他在,他一定會有辦法……可是他在哪裡?他還活著嗎?

淚水無聲地滑落。但她很快用力擦乾。哭解決不了任何問題。她必須活下去,為了曦兒,也為了那渺茫的、與丈夫重逢的希望。

她打開包袱,將裡面的錢財和金飾仔細清點、藏好。然後,她走到床邊,看著因為疲憊和不安而沉沉睡去的曦兒,輕輕撫摸著他柔軟的頭髮。

港島的霓虹初上,透過狹小的窗戶,在這間廉價旅館的房間裡投下光怪陸離的影子。一個女人的香港求生記,就在這絕望與希望的交織中,拉開了沉重而艱難的序幕。

---

第五十二章 求生

在“广泰旅馆”那间散发着霉味的小房间里,苏文卿度过了抵达香港后最初几个惶惑不安的日夜。带来的钱像指缝里的沙,迅速流失。她必须尽快找到营生,否则坐吃山空,她和曦儿很快就会流落街头。

她尝试过外出寻找工作。但在这个人地生疏、语言隔阂的地方,一个拖着幼子的内地女子,想找到一份正经活计,难如登天。她去问过洗衣房,人家嫌她手不能提;去过茶餐厅,老板见她带着孩子直摇头;甚至鼓起勇气走进一家看起来需要帮佣的洋行职员宿舍,却因听不懂粤语和英语而被不耐烦地赶了出来。

每一次碰壁,都像一盆冷水,浇灭她心中微弱的希望之火。曦儿似乎也感知到母亲的艰难,变得格外黏人,只要她离开视线片刻,便会不安地啼哭。

走投无路之下,她想起了包袱里那几件金饰。那是她最后的保障,不到万不得已,她绝不动用。但眼下,已是山穷水尽。

这日,她向旅馆老板打听清楚了当铺的位置,用一块旧布包好一支分量最轻的金簪,揣在怀里,如同揣着一块烧红的炭,忐忑不安地走出了旅馆。

香港的当铺,门面高大,柜台高耸,隔着密实的栅栏,后面坐着表情冷漠、眼神精明的朝奉。苏文卿踮起脚,才勉强能将手中的布包递上去。

那朝奉打开布包,拿起金簪,对着光线眯眼看了看,又用指甲掐了掐,然后用带着浓重粤语口音的官话,报了一个低得令人心寒的价格。

苏文卿愣住了。这金簪的成色和重量,她很清楚,绝不止这个数。

“掌柜的,这……这价钱是否太低了些?”她鼓起勇气,用生硬的官话讨价还价。

朝奉抬起眼皮,懒洋洋地瞥了她一眼,嘴角撇了撇,叽里咕噜说了一串粤语,大意是“爱当不当,就这个价”。

苏文卿攥紧了拳头,指甲深深陷进掌心。屈辱感和无力感几乎将她淹没。她知道,在这陌生的地方,她没有任何讨价还价的资本。

最终,她咬着牙,接过了那叠少得可怜的港币和一张墨迹未干的当票。握着那叠轻飘飘的纸币,她感到一阵眩晕,仿佛典当掉的不是一支金簪,而是她过去某一部分赖以生存的尊严。

靠着这笔钱,她又支撑了半个月。这半个月里,她不再盲目地外出求职,而是开始更仔细地观察这个社会。她发现,香港虽以洋人为主导,但庞大的华人社会依旧按照自己的方式运转。有很多像她一样从内地来的“新移民”,挣扎在社会的底层。

她看到有些妇人在家承接一些缝补刺绣的活计,看到有人摆个小摊卖些针头线脑或自制小吃。这些,或许是她可以尝试的方向。

她想起了自己唯一擅长的、属于“苏文卿”那个身份的技能——刺绣。在苏家,她的女红曾是姑苏一绝,只是后来……她已有多年未曾拾起。

抱着试一试的心态,她去买了一些最便宜的针线和一块素色棉布。在旅馆昏暗的灯光下,她重新拿起了针。手指因为长久的劳碌和紧张,有些僵硬颤抖,但那种刻在骨子里的记忆,却慢慢苏醒。

她绣的不是花鸟虫鱼,也不是吉祥图案,而是凭着一股心气,绣了一小幅江南水乡的烟雨图景——小桥,流水,乌篷船,朦朧的遠山。針腳細密,意境幽遠,將那份刻骨的鄉愁和無法言說的哀婉,都繡了進去。

她將這幅小小的繡品,連同幾件她連夜趕製的、繡了簡單花樣的手帕,拿到附近一個專賣雜貨給水手和苦力的市場,找了個角落,鋪開一塊布,擺了上去。

起初,無人問津。人們行色匆匆,對她這個沉默的、帶著孩子的內地女人和她那些略顯“不合時宜”的繡品,並不多看一眼。

直到一個穿著體面長衫、像是帳房先生模樣的老者,在她攤位前駐足,拿起那幅煙雨圖,仔細端詳了許久,眼中露出驚艷之色。

“姑娘,這繡工……是蘇繡的路子?”老者用帶著江浙口音的官話問道。

蘇文卿心中一動,點了點頭。

“好手艺!可惜了……”老者嘆了口氣,指了指周圍喧鬧的環境,“在這裡,怕是明珠蒙塵了。”他掏錢買下了那幅煙雨圖,給的價錢,遠超蘇文卿的預期。

雖然只賣出了一件,但這小小的成功,卻像一道光,驟然照亮了蘇文卿黑暗的前路。她終於找到了一條或許可以走下去的、屬於自己的求生之路。

絕境之中,她拾起了曾經代表著束縛的技藝,卻用它劈開了生存的第一道縫隙。這條路注定艱辛,但至少,她看到了憑自己的雙手,養活自己和曦兒的可能。

---

第五十三章 微光

那幅烟雨图绣品的成功售出,虽然所得有限,却像在苏文卿漆黑一片的前路上,点燃了一盏微弱的灯。它证明了她并非一无是处,在这完全陌生的土地上,她依然有可以依仗的、属于自己的一技之长。

她不再去那人声嘈杂、与她绣品气质格格不入的码头市场,而是辗转打听到,在港岛中环一带,靠近洋行和富人聚居区,有一些专门经营丝绸、刺绣和古玩瓷器的小店,或许会对她的手艺感兴趣。

抱着试一试的心态,她精心绣制了几方手帕和一幅尺幅稍大的《兰草图》,用干净的布包好,又将曦儿托付给旅馆隔壁一位看起来面善、同样从内地来的阿婆暂时照看(付出了几枚铜钱作为报酬),鼓起勇气走向了那片对她而言同样陌生的、代表着香港繁华与阶层的区域。

中环的街道整洁许多,西式建筑更加宏伟,行人也多是衣着光鲜的洋人和华人富商。苏文卿穿着洗得发白的粗布衣衫,走在其中,显得格格不入,引来不少或好奇或鄙夷的目光。她低着头,紧紧抱着怀里的布包,如同抱着一簇微弱的火苗,生怕它被这冷漠的环境吹熄。

她小心翼翼地走进一家门面古雅、招牌上写着“绮云阁”的绣品店。店内光线柔和,陈列着各色精美的绫罗绸缎和苏杭刺绣,空气中弥漫着淡淡的檀香。一个穿着绸缎马褂、戴着老花镜的掌柜正在柜台后拨弄着算盘。

看到苏文卿进来,掌柜抬起眼皮,打量了她一番,眉头微蹙,显然不认为这样打扮的客人能买得起他店里的东西。

“掌柜的,”苏文卿深吸一口气,尽量让自己的声音听起来镇定,“我……我这里有几件绣品,不知贵店可否……看看?”

掌柜的没说话,只是用眼神示意她拿出来。

苏文卿将布包放在柜台上,小心地展开。那几方手帕上的折枝花卉清新雅致,针法灵动,而那幅《兰草图》,更是将兰叶的飘逸和幽谷的空灵表现得淋漓尽致,墨色的浓淡变化全靠丝线的光泽和针脚的疏密来体现,意境高远,绝非寻常绣娘所能及。

掌柜的眼中闪过一丝讶异,他拿起那幅《兰草图》,凑到眼前仔细观看,手指轻轻拂过细腻的丝线,脸上的神色从最初的漫不经心逐渐变得凝重和欣赏。

“这针法……是正宗的苏绣双面绣技法,而且这用色和意境……”掌柜的抬起头,重新审视着苏文卿,目光里多了几分探究,“姑娘是苏州人?”

“是。”苏文卿低声道。

“好手艺!”掌柜的赞叹道,语气缓和了许多,“不知姑娘这些绣品,是想寄卖,还是……”

“我想……卖给贵店。”苏文卿鼓起勇气说道。她需要现钱,等不起寄卖那漫长的周期。

掌柜的沉吟片刻,给出了一个价格。虽然比起那幅烟雨图要低一些,但远比当掉金簪划算,也足够她和曦儿支撑一两个月的生活。

苏文卿心中一块大石落地,连忙点头答应。

交易完成,掌柜的似乎心情不错,又多问了一句:“姑娘如今住在何处?若还有此类精品,尽可拿来,敝店愿意收购。”

苏文卿含糊地应了一声,没有透露自己的住址。经历了太多的变故,她不敢轻易相信任何人。

拿着这笔“巨款”,苏文卿先去市场买了米粮和一块肉,又给曦儿买了一小包糖果。回到旅馆,看到曦儿在阿婆怀里玩得开心,她疲惫的脸上终于露出了一丝真切的笑容。

有了稳定的收入来源,生活似乎看到了曙光。苏文卿在“广泰旅馆”租下了一个相对便宜、但能长期居住的小房间,虽然依旧简陋,但总算有了一个相对固定的“家”。她白天拼命赶制绣品,晚上则陪着曦儿,教他认字说话。

偶尔,在夜深人静时,她会拿出那支早已干涸的铅笔和那张被泪水晕染过的薛涛笺,看着上面早已模糊的字迹,怔怔出神。克渊,你看到了吗?我在努力活下去,带着我们的曦儿。你呢?你在哪里?是否也在这世界的某个角落,望着同一轮月亮?

微光虽弱,却能驱散黑暗。在这殖民地的浮华与喧嚣之下,一个柔弱女子,正凭借着她不屈的意志和一双巧手,为自己和孩子,艰难地撑起一片小小的、充满希望的天空。

---

第五十四章 浮萍

日子在绣针起落间,如流水般悄然逝去。转眼,苏文卿带着曦儿在香港已住了大半年。依靠着给“绮云阁”和其他两三家绣品店供货,她的生活逐渐稳定下来,虽不宽裕,但至少不再为下一餐饭食而发愁。

曦儿长大了许多,已经能清晰地叫“妈妈”,能摇摇晃晃地满屋子跑,小嘴叭叭地说着夹杂着吴语、粤语和几个英语单词的、令人忍俊不禁的“三语”。他的眉眼愈发舒展,结合了秦克渊的挺拔轮廓和苏文卿的精致柔美,是个十分漂亮的孩子。只是那活泼好动的性子,以及眼神中偶尔闪过的、与他年龄不符的机警和敏感,让苏文卿心中时常泛起一丝酸楚。这孩子,过早地经历了动荡与离别。

她尽可能给曦儿一个正常的童年。天气好时,会带他去附近的公园,看他和其他孩子一起玩耍(尽管常常因为语言和习惯不同而闹出笑话);晚上,会就着昏暗的灯光,给他讲那些记忆里已经有些模糊的、关于江南水乡和苏府花园的故事。只有在这些时候,她紧绷的神经才能得到片刻的松弛,仿佛回到了那段虽然压抑却至少安稳的岁月。

然而,平静的水面下,暗流从未停止涌动。对秦克渊的思念与担忧,是刻在她心头的烙印,日夜灼烧。她尝试过通过各种渠道打听他的消息,拜托“绮云阁”的掌柜,甚至鼓起勇气去拜访过一两家据说与内地有联系的报馆,但都石沉大海。秦克渊这个名字,如同投入大海的石子,没有激起任何涟漪。他就像从这个世界蒸发了一样,生死不明。

这种悬而未决的等待,是一种凌迟般的折磨。希望与绝望,如同昼夜交替,轮番啃噬着她的心。她常常在半夜惊醒,浑身冷汗,需要触摸到身边曦儿温热的身体,才能确认自己还存在于这个真实而残酷的世界。

除了对丈夫的牵挂,身处香港这华洋杂处、龙蛇混杂之地,她一个独身带着孩子的美貌女子,也难免招来不必要的麻烦。曾有不开眼的流氓在巷口试图调戏,被她用随身携带的、磨得锋利的剪刀逼退;也有看似体面的绅士,暗示可以“照顾”她们母子,被她冷若冰霜地拒绝。

她像一株无根的浮萍,在这座繁华而冷漠的都市里飘荡,必须时刻警惕着来自四面八方的暗流和漩涡。她变得更加沉默,更加坚韧,也更加封闭。除了必要的生意往来,她几乎不与任何人深交,将那间小小的出租屋,当成了自己和曦儿唯一的堡垒。

这天,她从“绮云阁”交完货出来,手里攥着刚结算的工钱,盘算着给曦儿买双新鞋。路过报摊时,她习惯性地瞥了一眼那些五花八门的报纸。忽然,一行醒目的大字映入眼帘:“沪上乱党案尘埃落定,首要分子监禁十年!”

她的脚步猛地钉在原地,血液仿佛瞬间冲上头顶,又迅速褪去,留下彻骨的冰凉!沪上乱党案!那不就是……

她颤抖着手,几乎是抢过那份报纸,目光死死盯住那篇报道。报道措辞含糊,并未列出全部名单,只提及“秦某”等数名首要分子,已被判重刑,囚于上海西牢。

秦某!是克渊!一定是他!他还活着!他没有被处决!

巨大的 relief (解脱感)如同海啸般席卷了她,让她几乎站立不稳。活着!只要活着,就还有希望!十年……虽然漫长,但总有熬到头的一天!

然而,紧接着,那“监禁十年”四个字,又像四把重锤,狠狠砸在她的心上。十年!三千多个日日夜夜!暗无天日的牢狱之灾,他该如何度过?他的身体,他的精神,能支撑得住吗?

泪水模糊了视线,手中的报纸被她攥得皱成一团。她站在熙熙攘攘的街头,周围是陌生的人流和喧嚣的车马,却感到一种前所未有的孤独和无助。

她知道,她不能去上海,那无异于自投罗网。她只能在这里等待,在这遥远的南方孤岛上,带着他们的孩子,孤独地等待那渺茫的、十年后的重逢。

希望如同风中残烛,微弱,却终究没有熄灭。

她擦干眼泪,将那份报纸小心折好,放入怀中。然后,她挺直了脊背,朝着卖鞋的店铺走去。

浮萍无根,却有不屈的生机。确认了丈夫尚在人间,哪怕隔着十年的铁窗,苏文卿的心中,也重新燃起了支撑她走下去的、更加坚韧的力量。等待,成了她余生唯一的使命。

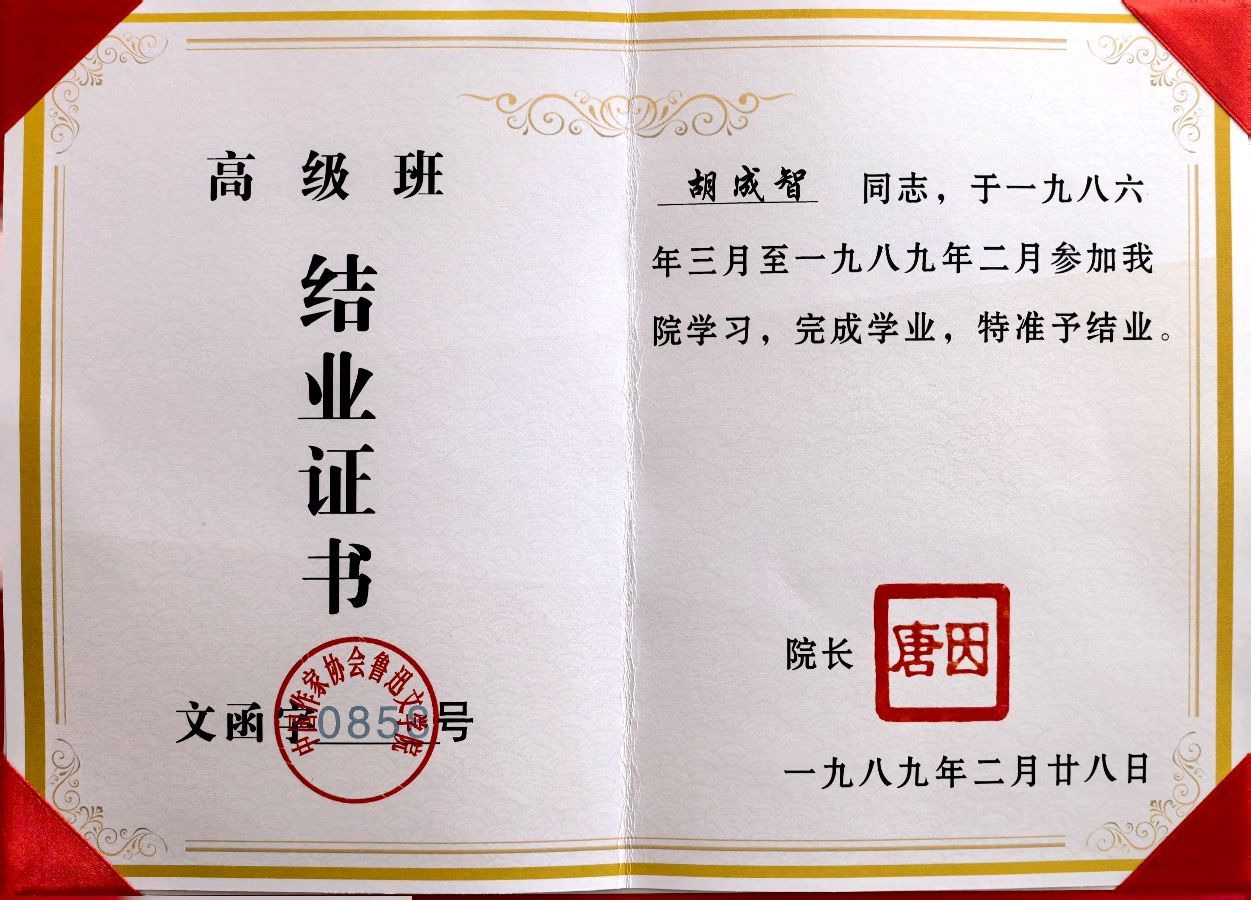

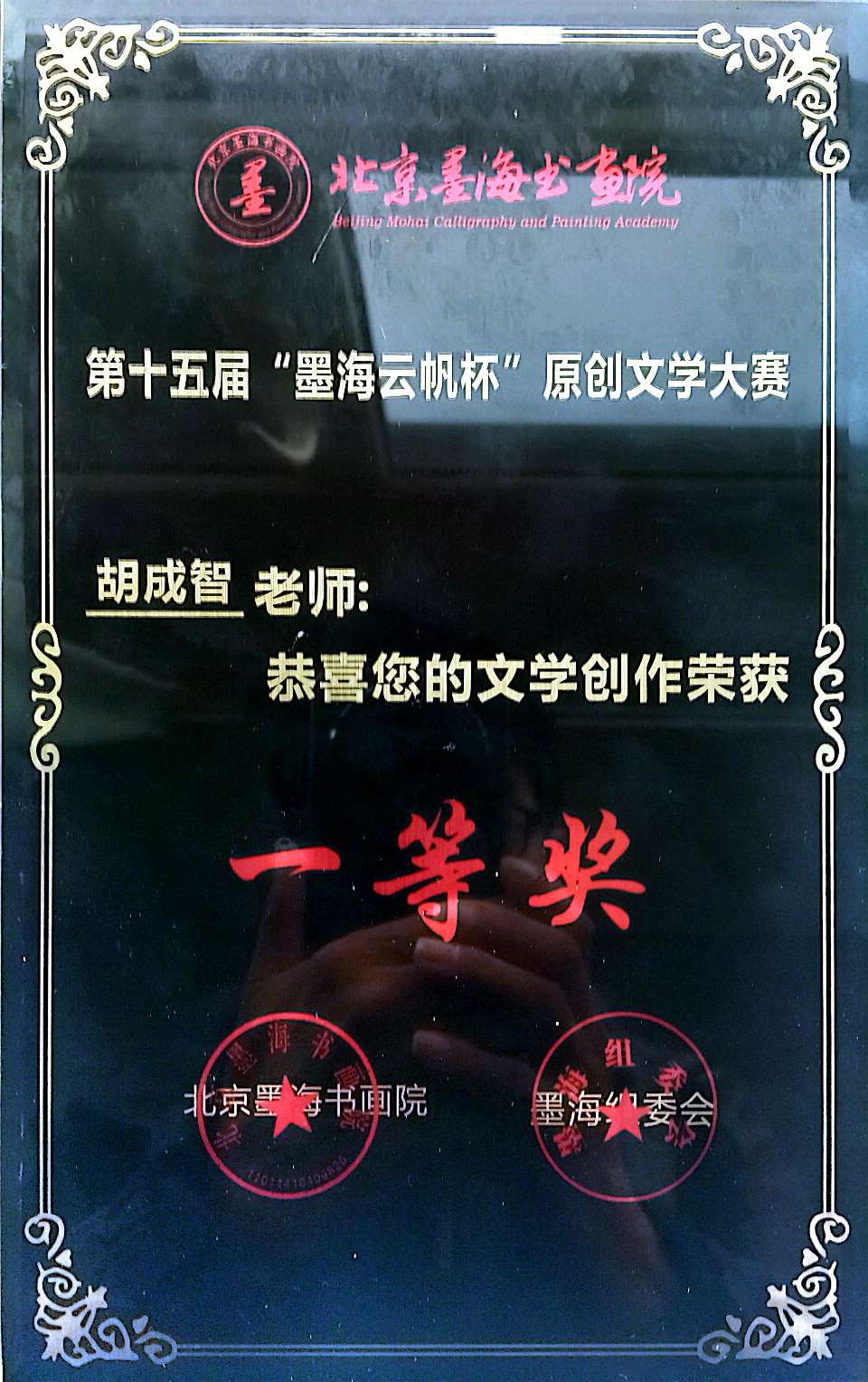

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词荣获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点