精华热点

精华热点 第十六章 寒枝

霜降已过,金陵城的秋意便浓得化不开了。沈府偌大的庭院里,那些曾经精心修剪的花木,如今大多显出了颓败的迹象。海棠的叶子蜷缩着,边缘泛着焦枯的黄色;几株名贵的菊花,因少了花匠的悉心照料,开得稀疏拉拉,失了精神。唯有墙角那几竿翠竹,依旧挺着苍劲的枝干,在渐起的北风中发出簌簌的声响,带着一种倔强的清冷。

沈云舒裹着一件半旧的青灰色棉袍,站在廊下,看着府中管事领着最后几个三房的仆役,将一些箱笼杂物搬上停在侧门的骡车。那是三叔沈文谦一家最后一点未及搬走的物事。骡马不耐地打着响鼻,喷出的白气在清冷的空气中瞬间消散,如同沈家往日那煊赫的声势。

没有告别,没有多余的言语。最后一辆骡车吱吱呀呀地驶离,侧门被留下的老仆缓缓关上,发出沉重而滞涩的“哐当”一声,仿佛为这场持续了数日的“分崩离析”,画上了一个休止符。

府内,顿时陷入一种前所未有的空旷与寂静。往日穿梭往来的丫鬟小厮不见了踪影,连脚步声都显得格外清晰而孤单。这种静,不是安宁,而是一种被抽空后的死寂,沉甸甸地压在心头。

沈云舒慢慢踱步,穿过一道道熟悉的月洞门,走过一条条空旷的抄手游廊。练武场边的兵器架上落满了灰,戏台子下的桌椅东倒西歪,昔日用来宴客的“流杯亭”里,石桌上积了一层枯黄的落叶。

他曾在这里与友人品茗论画,听曲赋诗,那时只觉得天地广阔,前程似锦。而今,物是人非,满目萧然。一种混杂着沧桑、失落与物是人非的悲凉感,无声地浸润着他的四肢百骸。

他走到那几竿翠竹前,伸手抚摸那冰凉而粗糙的竹节。竹身挺拔,节节向上,任尔东西南北风。他想起苏文纨说过的“站在岸上看着”。这些竹子,是否也如同一个沉默的“观者”,看着沈家的繁华与败落,看着四季的轮回与变迁,自身却保持着那份中空的谦逊与挺拔的坚韧?

“我看到了荒凉。” 他在心里默然标记。

那荒凉的景象,如同水墨,在他心头的“屏幕”上清晰地映现。

“我感到了悲伤。”

那悲伤的情绪,如同深秋的寒气,渗透进他的骨缝。

他没有抗拒,也没有沉溺。只是如是地知晓着,感受着。

这种“知晓”本身,仿佛带着一种温和而坚定的力量,将他与那纯粹的悲伤隔开了一层薄薄的、却至关重要的距离。他依然是那个经历着家族巨变的沈云舒,但他不再完全等同于那份痛苦。

“少爷,”老管家福伯颤巍巍的声音在他身后响起,带着几分迟疑,“各房……都搬走了。这是最后清点出来的,咱们长房名下剩余的产业清单,还有……府里如今留下的人口册子。”

沈云舒转过身,接过福伯递过来的两本薄薄的册子。册子用的是最普通的毛边纸,与往日府中用的洒金笺云纹册不可同日而语。他翻开那本产业清单:城外田庄两处,皆是位置偏远、产出有限的薄田;金陵城内铺面三间,一间绸缎庄,一间杂货铺,还有一间位置尚可、但规模不大的茶楼。除此之外,便是这座被罚没后显得过于空旷的祖宅,以及一些未被列入罚没清单的、各房挑剩下的家具摆设和些许浮财。

这就是昔日钟鸣鼎食的沈家长房,如今全部的家当。寒酸得让人心头发紧。

他又翻开那本人口册子。上面罗列着不足三十个名字,多是像福伯这样在沈家伺候了一辈子、无处可去的老仆,还有一些是家生的奴才,命运与沈家牢牢捆绑在一起。墨竹的名字赫然在列。苏文纨的名字,也被郑重地写在上面,备注是“表亲,暂居”。

“知道了,福伯。”沈云舒合上册子,声音平静,“辛苦您了。府里用度,从今日起,一切从简。具体章程,我稍后拟出来,再与您商量。”

福伯浑浊的老眼里含着泪花,看着眼前这个几乎是自己看着长大的少年,在短短时日内,被迫褪去了所有的青涩与骄矜,变得如此沉静而坚韧,他心中百感交集,只能连连点头:“老奴明白,老奴明白……少爷,您……您也要保重身子啊。”

送走福伯,沈云舒拿着那两本册子,没有回书房,而是信步走到了后园的一片小池塘边。池塘里的残荷早已枯萎,黑褐色的枝干倔强地立在浑浊的水面上,勾勒出几分凌厉的线条。几片未及沉底的破败荷叶,边缘卷曲,带着一种挣扎后的疲惫。

他寻了块干净的石头坐下,将册子放在膝上,望着那一池残荷出神。

家族的担子,如今清晰地、毫无转圜地落在了他的肩上。不再是抽象的概念,而是这两本薄薄的册子所代表的,几十口人的生计,和一份岌岌可危的家业。

他感到肩膀沉重,呼吸都有些困难。那是一种实实在在的、关乎生存的压力。

但他发现,自己并没有被这压力压垮。相反,一种极其冷静的、近乎冷酷的理智,在他心中升起。

他开始在脑中飞速盘算:两处田庄,今年的收成如何?能否支撑府中基本用度?三间铺面,以往都是租赁出去吃租子,如今是否要收回来自营?若是自营,做什么营生?本钱从何而来?人手如何调配?府中这几十口人,哪些差事可以合并?哪些用度可以削减?

一个个问题,具体而微,琐碎而现实。它们不再引发他关于家族败落的宏大悲恸,而是变成了一个个需要解决的、具体的难题。

在这种全神贯注的思考中,他暂时忘却了自身的情绪,忘却了环境的荒凉。他的心神,如同一个精准的罗盘,在现实的迷雾中,努力寻找着方向。

不知过了多久,一件还带着体温的墨色厚绒斗篷,轻轻披在了他的肩上。

沈云舒微微一怔,回过头,只见苏文纨不知何时来到了他身边。她穿着素雅的月白夹袄,外面罩着那日回来时穿的素绒褙子,脸色在清冷的空气中显得有些透明,唯有鼻尖冻得微微发红。

“池边风大,仔细着了凉。”她的声音轻柔,像羽毛拂过水面。

沈云舒拢了拢带着她体温和淡淡皂角清香的斗篷,低声道:“谢谢。”

苏文纨在他身旁的另一块石头上坐下,目光也落在那一片残荷上,静静地说:“荷花虽残,根茎却在泥中。待到来年春夏,暖风一吹,清水一灌,依旧会发出新叶,开出亭亭的花来。”

她的话,总是这样,不着痕迹,却又能恰如其分地点中他心中最隐秘的角落。

沈云舒看着她沉静的侧影,忽然问道:“文纨,若你是我,此刻当如何?”

苏文纨转过头,清澈的目光与他对视,没有立刻回答。她沉吟片刻,才缓缓道:“我非表哥,不敢妄言抉择。但我想,无论境遇如何,无非是‘安住当下,量力而行’八个字。稳住能稳住的,做好能做的。至于结果……”她微微顿了顿,唇角泛起一丝极淡的、近乎禅意的笑容,“但行好事,莫问前程。”

“安住当下,量力而行。但行好事,莫问前程。”

沈云舒在心中反复咀嚼着这短短十二个字。它们像一把钥匙,与他这些日子的体悟不谋而合。不沉溺过去,不焦虑未来,只是清晰地看清眼前的局面,然后,尽自己最大的努力,去做该做的事。

至于成败得失,那或许是命运,是机缘,强求不得,也忧虑不来。

他低头,看着膝上那两本代表着沉重责任的册子,心中那因为庞大压力而产生的滞涩感,似乎悄然松动了一些。

他再次抬起头,望向那片残荷时,目光已有所不同。

他看到的,不再仅仅是破败与萧瑟。在那黑褐色的枯枝之下,他仿佛看到了深埋于淤泥之中、等待着时机、蓄势待发的蓬勃生机。

就如同他此刻的内心,在经历了严寒的摧折之后,那点名为“觉察”的星火,非但没有熄灭,反而在与现实困境的碰撞中,燃烧得更加沉静而坚定。

他站起身,将斗篷递还给苏文纨,动作自然而郑重。

“回去吧,”他说,声音里带着一种破冰而出的沉稳,“还有很多事,等着我们去做。”

寒枝独立,并非绝望。

而是在积蓄力量,等待春风。

第十七章 算缗

“漱石轩”的书房,如今成了沈家临时的账房和指挥中枢。往日陈列的古玩珍奇早已被撤下,换上了算盘、账册、田契和铺面的布局图。空气里弥漫着旧纸张和墨汁的味道,偶尔夹杂着算盘珠子清脆急促的碰撞声。

沈云舒坐在书案后,面前摊开着那本薄薄的产业清单和几本往年的旧账。福伯和另外两位勉强识文断字、对旧业有些了解的老管事垂手站在下首,神情都有些局促不安。墨竹则在一旁负责磨墨、递茶,眼神里充满了对少爷的担忧。

“福伯,”沈云舒指着清单上的一处田庄,“这‘北坡庄’,往年的收成,账上记的是粟米两百石,杂粮一百石。据您所知,这个数目可属实?”

福伯上前一步,皱着眉头回忆道:“回少爷,北坡庄的地,其实不算薄,只是水利不便,靠天吃饭。丰年时,两百石是有的,若遇旱涝,怕是……一百五十石都勉强。而且,庄头是……是二老爷当年荐来的人,以往交租,时常以次充好,或是拖延时日,以前府里宽裕,也不曾深究……”

沈云舒点了点头,目光沉静。他早已料到,剩下的产业,必然多是些有各种问题的“骨头”。他在账册上做了个标记,继续问道:“那这间‘云锦阁’绸缎庄,位置尚可,为何近年来租金一再下调,几乎只有同地段铺面的一半?”

另一位负责采买的老管事叹了口气:“少爷有所不知,这云锦阁的位置是还好,但门脸窄小,后仓潮湿,存不住贵重绸缎。加之……加之这两年,对面新开了一家‘华彩轩’,东家手段阔绰,货源也足,把咱们的老主顾拉走了大半。租咱们铺子的张掌柜,也是苦苦支撑,几次想退租,都被……被以往管事的压下了,只好靠着降租勉强维持。”

问题比想象的还要具体和棘手。田庄管理不善,产出不稳;铺面竞争力弱,租金低廉。而府中如今每月固定的开销——几十口人的嚼用、父母的医药、基本的人情往来——却是一笔不小的数目。坐吃山空,绝非长久之计。

沈云舒感到太阳穴隐隐作痛,一种熟悉的焦虑感试图抬头。但他立刻觉察到了这股情绪,没有与之纠缠,只是将注意力重新拉回到眼前的账册和数据上。

他拿起算盘,手指灵活地拨动着珠子,清脆的声响在寂静的书房里格外清晰。他在计算,计算现有的浮财还能支撑多久,计算两处田庄在最保守估计下的产出,计算三间铺面最低可能的租金收入。

数字是冰冷的,但也最真实。它们毫不留情地揭示出,如果不想办法开源节流,最多一年,沈家就将面临入不敷出的窘境。

“府中用度,必须大幅削减。”沈云舒放下算盘,做出了第一个决定。他的目光扫过福伯和两位管事,“以往的各房份例、丫鬟仆役的等级月钱,全部取消。统一改为按岗位和实际贡献发放。伙食标准,也一律从简。具体细则,福伯,您根据留下的名单,拟个章程出来我看。”

福伯面露难色,但还是躬身应下:“是,少爷。只是……一些老仆,怕是……”

“非常之时,行非常之法。”沈云舒的语气温和却不容置疑,“若有人不愿,可发放些许遣散银两,允其自寻出路。留下的,便需同心协力,共渡难关。”

他处理得干脆利落,带着一种与年龄不符的果决。两位老管事交换了一个眼神,心中凛然,这位年轻的家主,似乎并非他们想象中那般不谙世事。

接着,沈云舒将目光投向那三间铺面。“至于铺子,降租绝非良策。我意已决,‘云锦阁’和那间杂货铺,租约到期后不再续租,收回来自营。”

“自营?”福伯吃了一惊,“少爷,这……这做生意并非易事,本钱、货源、人手……”

“本钱,府中还能挤出一部分。货源和人手,再想办法。”沈云舒打断他,目光落在那间茶楼的资料上,“这间‘清韵茶楼’,位置最好,规模尚可,为何一直租赁不佳?”

“茶楼……唉,”老管事摇头,“原本生意尚可,但前年旁边开了家更大的‘品茗居’,请了苏州来的点心师傅,还有说书先生驻场,把客源都抢走了。咱们的茶楼,就显得……有些陈旧了。”

沈云舒沉吟片刻,眼中闪过一丝锐利的光:“陈旧,未必是缺点。福伯,你去打听一下,这间茶楼目前的租客,可愿意提前退租?若愿意,我们可以补偿部分损失。”

福伯虽不解其意,还是领命而去。

书房内只剩下沈云舒和墨竹。墨竹看着少爷凝神思索的侧脸,忍不住低声道:“少爷,您……您真要亲自做生意?这要是传出去,只怕……有损清誉……”

沈云舒闻言,唇角勾起一抹淡淡的、带着几分自嘲却又无比清醒的弧度:“清誉?墨竹,如今的沈家,还有什么清誉可言?活下去,让留下来的人有饭吃,有衣穿,让父母安度晚年,这才是最要紧的事。至于面子……”他顿了顿,声音低沉却坚定,“早就该放下了。”

他走到窗边,看着窗外灰蒙蒙的天空。算盘珠子的声音仿佛还在耳边回响,那些冰冷的数字,像一根根鞭子,抽打着他,也提醒着他现实的残酷。

然而,在这巨大的压力之下,他并没有感到崩溃。相反,一种前所未有的力量,在他体内滋生。那是一种基于清醒认知后,生发出的承担与行动的勇气。

他知道前路艰难,知道会碰壁,会被人嘲笑。

但他更知道,他必须走下去。

因为他是沈云舒,是如今沈家的顶梁柱。

他的“观心”,不再是书斋里的玄思,而是化为了此刻精准的盘算、果决的决策和放下面子的务实。

这,或许才是真正的“修行”。

在算缗计较的俗务中,磨砺那颗如如不动的心。

第十八章 故纸

清韵茶楼的租客,比想象中更愿意退租。或许是因为生意确实清淡,或许是听闻沈家如今境况,不愿多惹麻烦,在福伯代表沈家给予了一定的补偿后,对方很痛快地签了退租文书,并在几日内便搬空了茶楼里的家伙事。

沈云舒亲自去看了那间茶楼。它坐落在一条相对安静的街巷转角,是栋两层的小木楼,飞檐翘角,带着江南建筑特有的秀雅。只是门楣上的匾额蒙了尘,漆色也有些斑驳脱落,透着一股年久失修的寥落。推门进去,一股陈旧的、混合着淡淡茶垢和木头霉味的气息扑面而来。大堂里空荡荡的,桌椅都已被搬走,只留下一些搬不走的、厚重的柜台和博古架,上面落满了厚厚的灰尘。地板踩上去,发出吱呀的呻吟声。

阳光从雕花的木窗棂间隙透进来,在布满浮尘的空气里划出一道道清晰的光柱,照出地面上凌乱的脚印和废弃的杂物。一种物是人非的苍凉感,弥漫在空阔的厅堂里。

沈云舒缓缓踱步,手指拂过那积尘的柜台,留下几道清晰的指痕。他想象着这里曾经宾客满座、茶香氤氲的热闹景象,再对比眼前的破败,心中不免有些感慨。

但他并没有沉溺于这种感慨。他的目光如同最精细的尺子,丈量着大堂的尺寸,观察着楼梯的位置,评估着柜台的实用性,设想着哪里可以设置雅座,哪里需要重新开窗引入光线。

“少爷,这……这也太破旧了些,”跟来的墨竹忍不住开口,“要重新修缮、购置桌椅家伙,怕是要花不少银子。而且,这地段……竞争不过旁边的‘品茗居’啊。”

沈云舒没有回答,他沿着吱呀作响的木楼梯,走上了二楼。二楼比一楼更加昏暗,有几个用屏风隔开的简易雅间,如今也只剩空架子。他走到窗边,用力推开了那扇紧闭的、糊着发黄窗纸的支摘窗。

“哗——”一大片天光涌入,同时涌入的,还有窗外的一景一物。

茶楼的后窗,正对着不远处的一段秦淮河支流,虽然河道不宽,但水流潺潺,岸边植着垂柳,虽然已是深秋,柳条枯黄,但依稀可以想见春夏时节绿丝绦垂、拂水荡漾的景致。更远处,是金陵城起伏的黛色屋顶和天际线,在秋日高远的天空下,竟有一种开阔疏朗的意境。

沈云舒的眼睛亮了。

他忽然想起了父亲书房里,那些被遗忘在角落的、落满灰尘的故纸——并非经史子集,而是一些父亲早年游历各地时,随手记录的山水见闻、风物志异,还有一些他与二三好友唱和酬答的诗稿。那些文字,不拘一格,灵动鲜活,充满了文人雅士的闲情逸趣和山水之乐。

以往,他觉得这些是“无用”之物,远不如科举时文来得重要。但此刻,看着窗外这意外的景致,一个模糊的念头,如同投入静湖的石子,在他心中泛起了涟漪。

或许,“旧”未必是劣势,“静”未必是缺点。

旁边的“品茗居”以奢华、热闹取胜,那么,这间“清韵茶楼”,是否可以反其道而行之?

打造一个……不一样的,带有沈家独特印记的,清雅、安静,能让真正爱茶、寻求片刻安宁的文人雅士驻足的地方?

这个念头让他感到一阵莫名的兴奋。他迅速下楼,对墨竹道:“去找纸笔来,再把福伯请来。”

回到沈府,沈云舒径直去了父亲沈文渊的书房“慎思斋”。沈文渊正坐在窗下看书,依旧是那副沉默寡言的样子,但气色比前些日子好了些许。见到儿子进来,他抬了抬眼,并未说话。

沈云舒恭敬地行了一礼,开门见山:“父亲,孩儿打算将清韵茶楼收回自营。”

沈文渊翻书的手微微一顿,浑浊的眼中闪过一丝讶异,但很快又恢复了平静,只“嗯”了一声。

“孩儿有个想法,”沈云舒继续道,语气带着一丝不易察觉的试探,“想将这茶楼,布置得清雅些,不以奢华热闹取胜。或许……或许可以陈列一些父亲往日游历的手稿、诗作,或是与友人唱和的墨宝,复制悬挂,增添些文墨气息。不知父亲……意下如何?”

这是他第一次,在家族事务上,主动征求父亲的意见,并且试图将父亲那些被视为“无用”的故纸,融入到新的生计之中。

沈文渊彻底放下了书卷,抬起头,目光复杂地看着儿子。那双曾经锐利如鹰隼的眼睛,此刻充满了疲惫,但在那疲惫深处,似乎有什么东西,被轻轻触动了。

他沉默了许久久,久到沈云舒几乎以为他会拒绝。

终于,他缓缓开口,声音沙哑而低沉:“那些……都是陈年旧物,不值一提。你……若觉得有用,便拿去罢。”

他没有说支持,也没有说反对,但这句“拿去罢”,对于一向严谨持重、将诗文视为余事的沈文渊而言,已是一种难得的默许,甚至带着一丝不易察觉的、将某种精神寄托交付出去的意味。

沈云舒心中一定,躬身道:“谢父亲。”

他退出书房,心中那模糊的念头,变得清晰而坚定起来。

他立刻着手行动。一方面,让福伯去联系可靠的工匠,估算茶楼修缮的费用,并按照他画的简单草图进行改造,主旨是“修旧如旧”,保持木结构的古朴质感,但务必做到窗明几净,光线通透,尤其要突出二楼临窗观景的优势。另一方面,他亲自带着墨竹,开始在父亲的书房里,小心翼翼地整理那些堆积在角落箱篓里的手稿、信札和诗卷。

故纸堆散发着霉味和时光的气息。他小心翼翼地展开那些泛黄的宣纸,上面是父亲年轻时潇洒飞扬或沉郁顿挫的字迹。有记录某处深山古寺的幽静,有描绘大江奔流的壮阔,有与友人品茗论道后的偶得,也有抒发仕途坎坷的郁闷……

这些文字,脱离了经义的束缚,充满了真实的性情与生命的感悟。沈云舒读着读着,仿佛看到了一个与平日里那个威严、沉默的父亲截然不同的形象——一个也曾纵情山水、心怀浪漫的文人。

一种奇妙的连接,跨越了时间和代际,在这故纸堆中悄然建立。

他忽然觉得,他要做的,不仅仅是一门生意。他是在试图为沈家,寻找一种新的、不同于以往依靠权势和财富的立身之本。一种基于文化、品味和某种精神传承的,更加坚韧、更加持久的东西。

这或许,才是寒夜中的星火,真正的意义所在。

它不仅要照亮生存之路,更要温暖和延续一个家族的灵魂。

第十九章 新芽

修缮茶楼的工程并不顺利。请来的工匠看了现场,报出的价格远超沈云舒的预算。一些必要的木料、瓦片、油漆,都需要现银采购。而府中能动用的浮财,在支付了茶楼退租补偿和前期一部分材料款后,已所剩无几。

沈云舒看着福伯呈上来的账目,眉头紧锁。他第一次如此真切地体会到“巧妇难为无米之炊”的窘迫。以往,银子对他而言,只是一个数字,从未想过它会成为实现想法道路上如此巨大的绊脚石。

“我看到了资金的匮乏。”

“我感到了计划的受阻。”

焦虑和挫败感如同阴云,再次笼罩心头。

但他没有让自己被困住。他清楚地知道,情绪解决不了问题。他必须找到办法。

他将目光重新投向府内。既然开源暂时困难,那就只能在节流上再下功夫。他再次审阅福伯拟定的用度削减章程,将一些原本觉得可以保留的、属于往日体面的开销,也毅然划去。他甚至考虑,是否要裁撤掉几个负责庭院洒扫的仆役,将这部分工作合并。

这个念头让他感到一丝不忍。这些留下来的,多是孤苦无依的老人。但他明白,若茶楼无法顺利开张并盈利,所有人的生计都将成为问题。

就在他艰难权衡之际,苏文纨来到了书房。她手里拿着一个小巧的紫檀木匣子。

“表哥,”她将木匣轻轻放在书案上,“这是我这些年积攒的一些体己,还有一些……母亲留下的首饰,虽不值什么钱,但或许能应一时之急。”

沈云舒猛地抬头,断然拒绝:“不行!这如何使得!这是你的……”

“表哥,”苏文纨打断他,目光清澈而坚定,“如今府中艰难,文纨既寄居于此,便不是外人。绵薄之力,不足挂齿。况且,茶楼若能成,于大家都有益处。就算……就算是我入股了,可好?”她试图让语气轻松一些,但那微微颤抖的尾音,还是泄露了她内心的不平静。

沈云舒看着那木匣,又看看苏文纨清瘦而坚定的面容,喉头像是被什么堵住了。他深知,这匣子里的,或许是她全部的身家,是她未来安身立命的根本。这份雪中送炭的情谊,太重了。

他沉默良久,终于,伸出微微颤抖的手,接过了那个沉甸甸的木匣。

“好,”他的声音沙哑,“就算你入股。日后茶楼盈利,必当加倍奉还。”

苏文纨浅浅一笑,摇了摇头,没有再多言,转身离开了书房。

有了这笔钱,加上沈云舒自己变卖了几方珍藏的古砚和一块上好的玉佩,茶楼修缮的资金总算勉强凑齐了。工程得以继续,沈云舒几乎日日泡在工地上,亲自监督,与工匠商讨细节,确保每一文钱都花在刀刃上。他放下了所有少爷的架子,灰头土脸,不辞辛苦。

与此同时,他开始着手茶楼内部的“软装”。他请了擅长裱糊的匠人,将父亲那些手稿诗作中品相尚可、内容雅致的,精心挑选出来,复制、临摹,或装裱成挂轴,或制成屏风。他还从府中库房角落里,找出一些造型古朴、未被罚没的陶罐、瓷瓶、奇石,准备用来作为茶楼的摆设。

他甚至根据父亲手稿中记载的一些古法,以及自己往日品茶的心得,开始构思茶楼的茶单和水品。他不要那些华而不实、价格高昂的名头,而是力求寻找到一些风味独特、性价比高的茶叶,并且特别强调泡茶的水源和火候。

忙碌,充实的忙碌,几乎占据了他所有的时间。身体的疲惫是实实在在的,但精神上,他却感到一种前所未有的充实和活力。他不再有那么多时间去“观照”内心那些细微的情绪波动,因为他全部的注意力,都投入到了眼前这个具体的、正在从破败中一点点焕发新生的“作品”之中。

在这种全然的投入中,他体验到了一种奇特的“忘我”。不再是那个背负着家族耻辱和未来压力的沈云舒,而只是一个纯粹的创造者,一个工匠,一个试图在废墟上,种下一株新芽的园丁。

这种体验本身,就是一种最深沉的疗愈和修行。

偶尔在歇息的片刻,他站在茶楼二楼的窗边,看着窗外秦淮支流的潺潺流水,看着工匠们忙碌的身影,看着那些被精心装裱好的、带着父亲笔迹的挂轴被一一悬挂起来,他的心会感到一种异常的宁静和踏实。

他知道,这株新芽还很脆弱,随时可能被风雨摧折。

但它毕竟,破土而出了。

在严寒的冬季尚未完全降临之前,在沈家这片看似荒芜的庭院里,一点充满生机的绿色,正在悄然萌发。

它代表着希望,代表着不屈服,也代表着沈云舒那颗在磨难中,逐渐变得强大而柔软的心。

第二十章 开张

腊月十六,宜开市、纳财。

经过一个多月的紧张筹备,“清韵茶楼”终于要重新开张了。没有敲锣打鼓,没有大肆宣扬,只是在茶楼门口挂上了一块新制的匾额,依旧是“清韵”二字,却是沈云舒亲手所书,笔力遒劲,带着几分清冷孤峭的意味,与以往圆润富贵的风格截然不同。

茶楼内部,也已焕然一新。地面和楼梯重新加固铺整,不再吱呀作响;墙壁粉刷得雪白,映衬着深色的木质窗�梁柱;所有的窗户都换上了透光性更好的明瓦,使得整个空间明亮而温暖。大堂里错落有致地摆放着新打的、样式简洁古朴的榆木桌椅,桌上铺着靛蓝色的土布。柜台和博古架上,陈列着那些从沈府找来的旧物——一个造型奇特的树根笔筒,一个釉色温润的龙泉窑青瓷碗,几块形态各异的灵璧石……平添几分雅趣。

最引人注目的,是墙上悬挂的那些字画。并非名家大作,多是些装裱精致的诗词手稿或山水小品,落款或是“文渊”,或是其他一些不甚知名的字号,内容却清新脱俗,或咏物抒怀,或记录游踪,字里行间透着一股真性情。尤其是二楼临窗的雅座,推开窗户,秦淮支流的景致便扑面而来,与墙上一幅描绘“秋江待渡”意境的手卷相得益彰,意境悠远。

沈云舒穿着一身半新的藏蓝色直裰,站在柜台后,心情有些复杂。期待,紧张,还有一丝不易察觉的忐忑。墨竹和福伯,以及另外两个机灵些、被选来茶楼帮忙的小厮,也都穿着干净的粗布衣服,神情肃穆地站在各自的位置上。

苏文纨也来了,她坐在大堂一个不显眼的角落,面前放着一杯清茶,默默地支持着。

辰时已过,街面上逐渐热闹起来,但茶楼的门口,却依旧冷清。偶尔有行人驻足,好奇地打量一下这块新匾额和里面雅致的陈设,但探头看看里面空荡荡的座位,又大多迟疑着离开了。

“品茗居”那边,隐约传来喧闹的人声和说书先生醒木拍案的声音,更衬得这边寂静得让人心慌。

墨竹忍不住低声道:“少爷,这……这都半晌午了……”

沈云舒摆了摆手,示意他少安毋躁。他心中何尝不焦急?但他知道,焦急无用。他走到门口,看着外面熙攘的人流,深吸一口气,将那份躁动强行压下。

“我看到了生意的冷清。”

“我感到了期待的落空。”

“我觉察到了内心的焦虑。”

他清晰地知晓着这一切,然后,转身回到柜台后,拿起一本带来的《茶经》,静静地翻阅起来。姿态从容,仿佛眼前的冷清与他无关。

他的镇定,无形中感染了墨竹等人,他们也渐渐放松下来,各司其职,擦拭着本就一尘不染的桌椅。

时间一点点流逝。就在连沈云舒都开始觉得今日可能无人问津之时,一个穿着半旧青衫、头戴方巾的中年文士,在门口犹豫了片刻,迈步走了进来。

他先是好奇地打量着墙上的字画,在一幅描绘竹石的手稿前驻足良久,眼中露出欣赏之色。然后,他寻了个靠窗的位置坐下。

墨竹连忙上前招呼:“客官,您用点什么茶?我们这里有……”

那文士摆了摆手,直接问道:“墙上那幅《风竹图》,笔意洒脱,颇有元人风骨,不知是何人手笔?”

墨竹一愣,看向沈云舒。

沈云舒放下书卷,走上前,从容答道:“是在下家严早年戏墨,让先生见笑了。”

文士眼中讶色更浓,重新打量了一下沈云舒,又看了看这茶楼的布置,点了点头:“原来如此。怪不得……这满堂的布置,不似寻常商贾之气,倒有几分书卷清韵。烦请小哥,来一壶‘雨前’,再随意上两样清淡茶点即可。”

“好嘞,您稍候。”墨竹连忙应下,脚步轻快地去了。

有了第一位客人,仿佛打破了某种魔咒。渐渐地,又陆续有几位客人进来。多是些衣着朴素、气质沉静的文人,或是些喜欢清静的老者。他们大多被墙上的字画或窗外景致所吸引,点了价格实惠的清茶,一坐便是半日,低声交谈,或是独自看书品茗。

茶楼里没有喧哗,只有偶尔响起的杯盏轻碰声、低语声,和窗外隐隐的水流声。一种安宁、雅致的氛围,自然而然地流淌开来。

到了午后,客人竟慢慢多了起来,虽然远不及“品茗居”那般热闹,但大堂和二楼也坐了近半的座位。茶香袅袅,笑语浅浅。

沈云舒穿梭其间,偶尔与客人交谈几句,介绍一下墙上的字画,或是探讨一下茶道。他态度不卑不亢,言谈文雅,倒是让一些客人对他刮目相看。

夕阳西下,华灯初上。送走最后一位客人,墨竹和伙计们开始打扫收拾,脸上都带着疲惫却兴奋的笑容。今日的流水虽然不算多,但远远超出了他们最坏的预期。

沈云舒站在二楼的窗边,看着窗外秦淮河上初起的点点灯火,倒映在漆黑的水面上,随波荡漾。茶楼的灯火,也温暖地亮着,在这寒冷的冬夜里,像一颗刚刚点燃的、虽然微弱却充满希望的星。

他知道,这只是第一步。未来的路还很长,竞争依然激烈,生计依然艰难。

但此刻,他的心中充满了一种平静的喜悦。

这株新芽,终于在这片严寒的土地上,扎下了第一缕根须。

它或许弱小,但它代表着生机,代表着沈家另一种可能的开始。

也代表着他沈云舒,在命运的洪流中,第一次凭借自己的力量,稳稳地,站住了脚跟。

回身望去,苏文纨不知何时已来到他身后,正含笑看着他。那笑容,在温暖的灯火下,显得格外明亮而温暖。

“成功了,表哥。”她轻声说。

沈云舒看着她,又看了看这间倾注了他心血、承载着新希望的茶楼,重重地点了点头。

“嗯。”

星火虽微,已见其光。

前路虽远,行之将至。

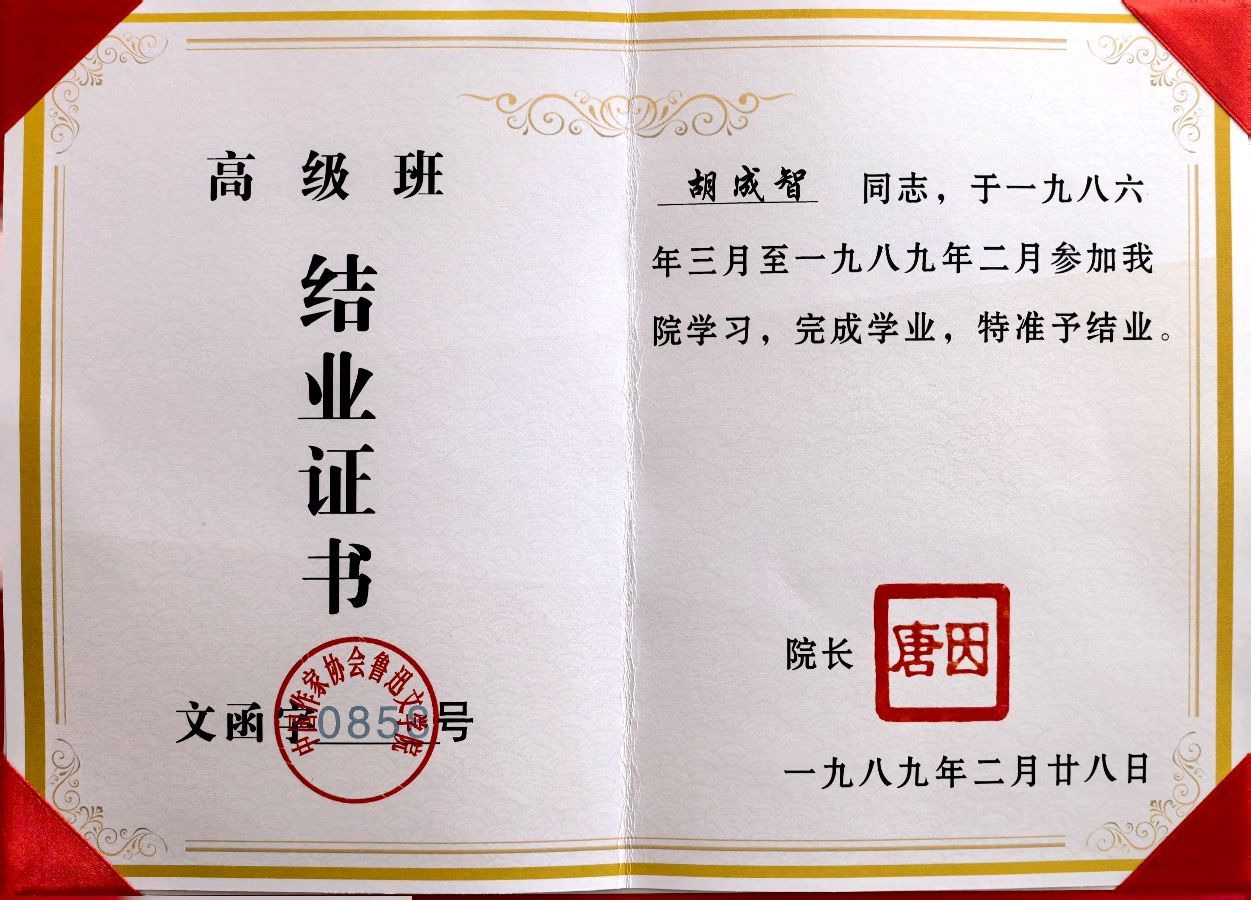

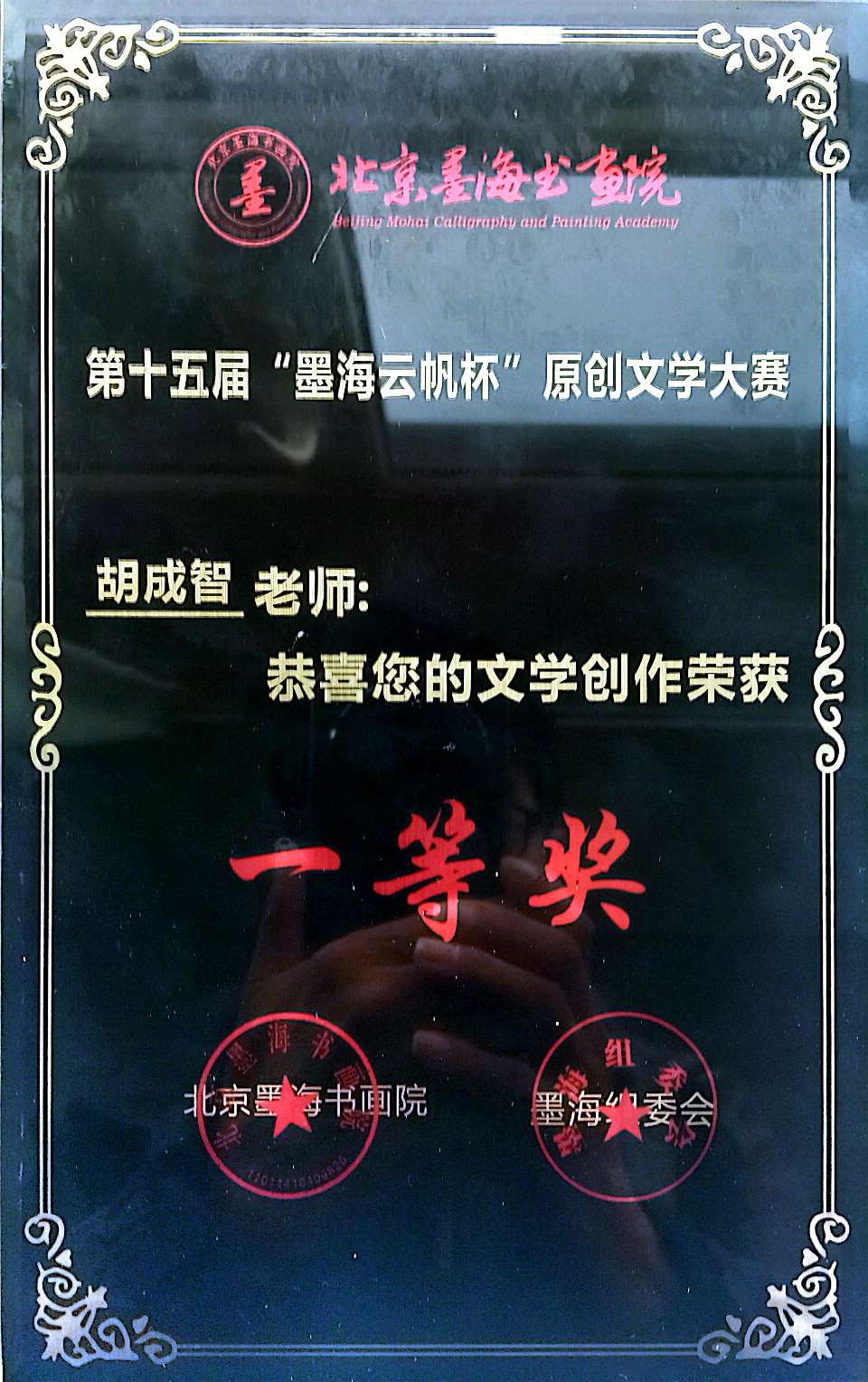

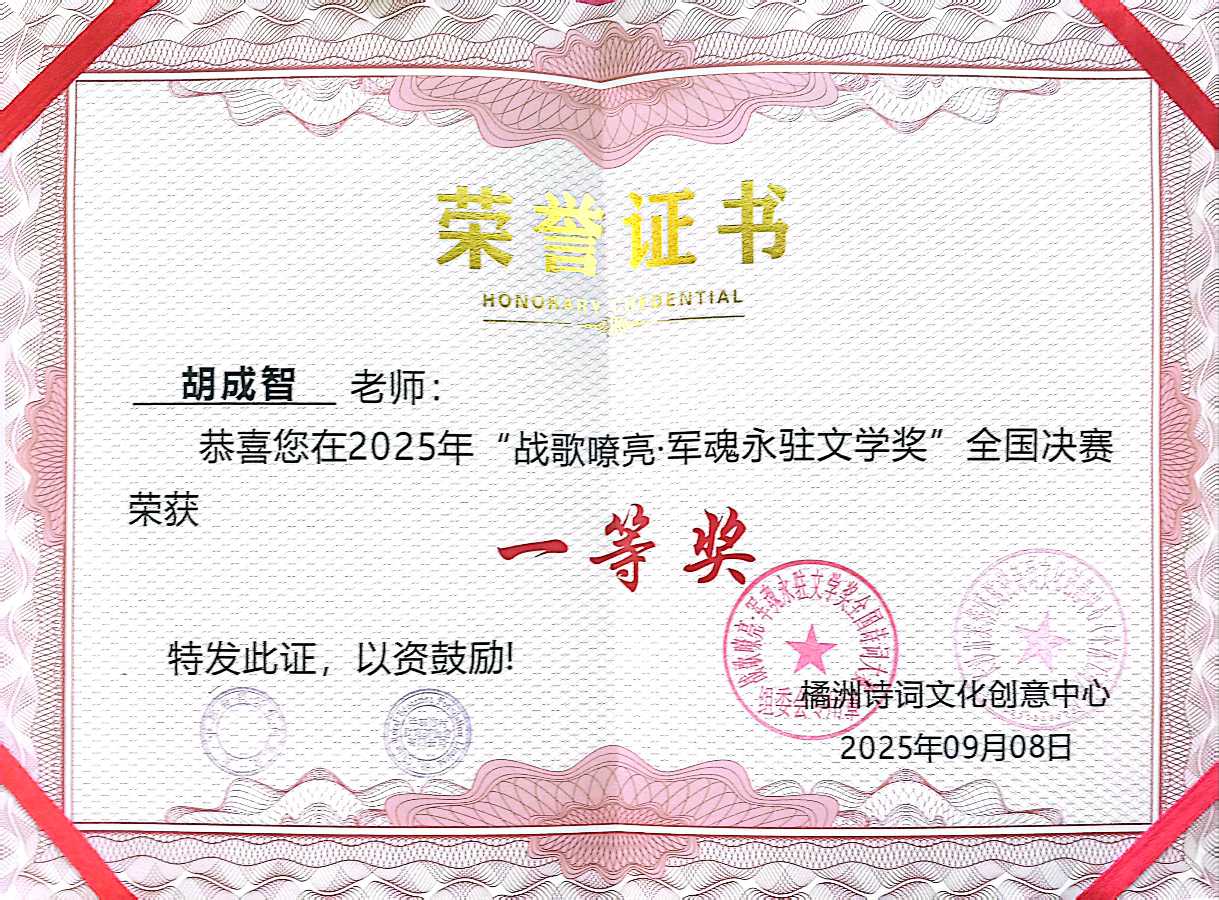

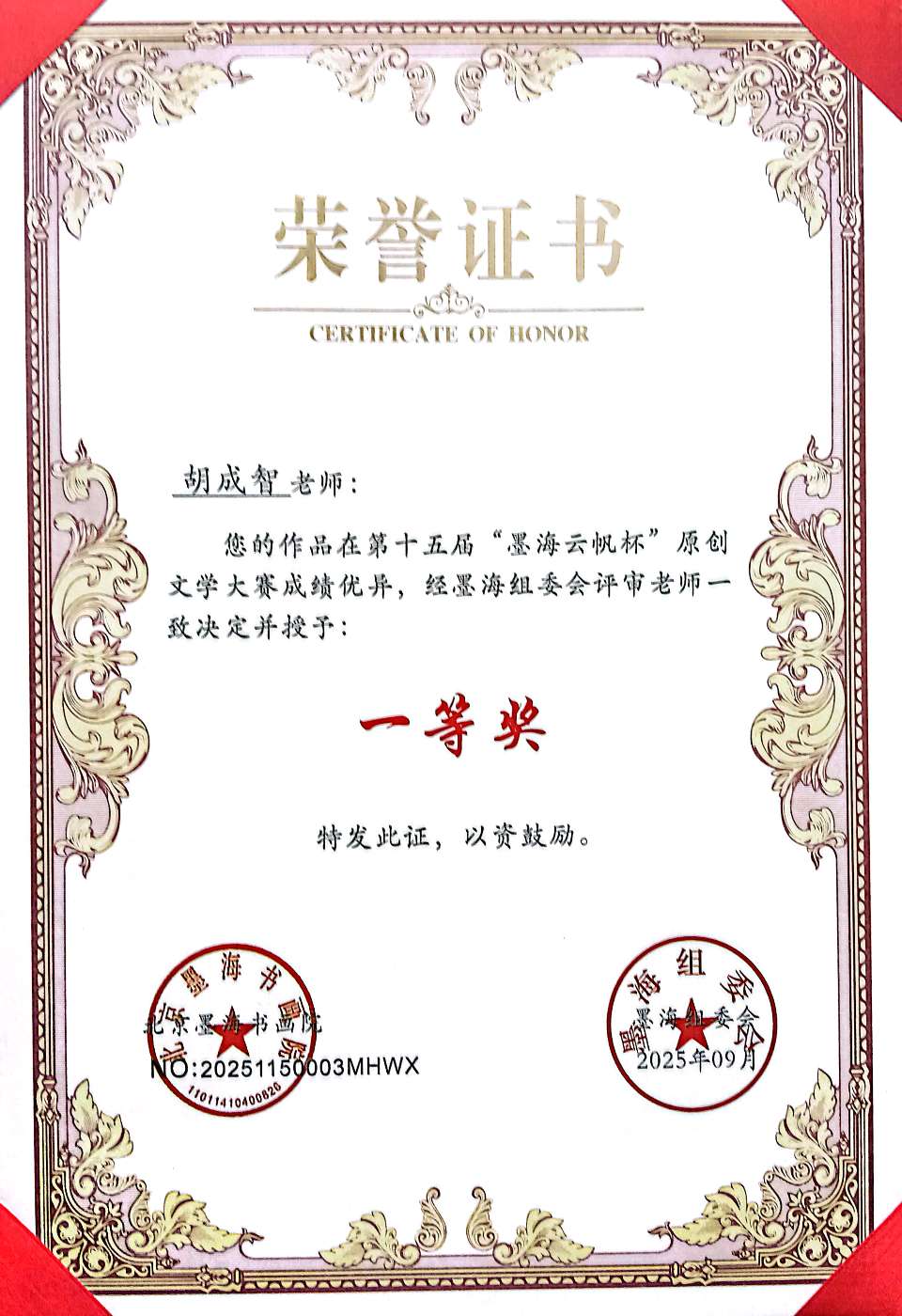

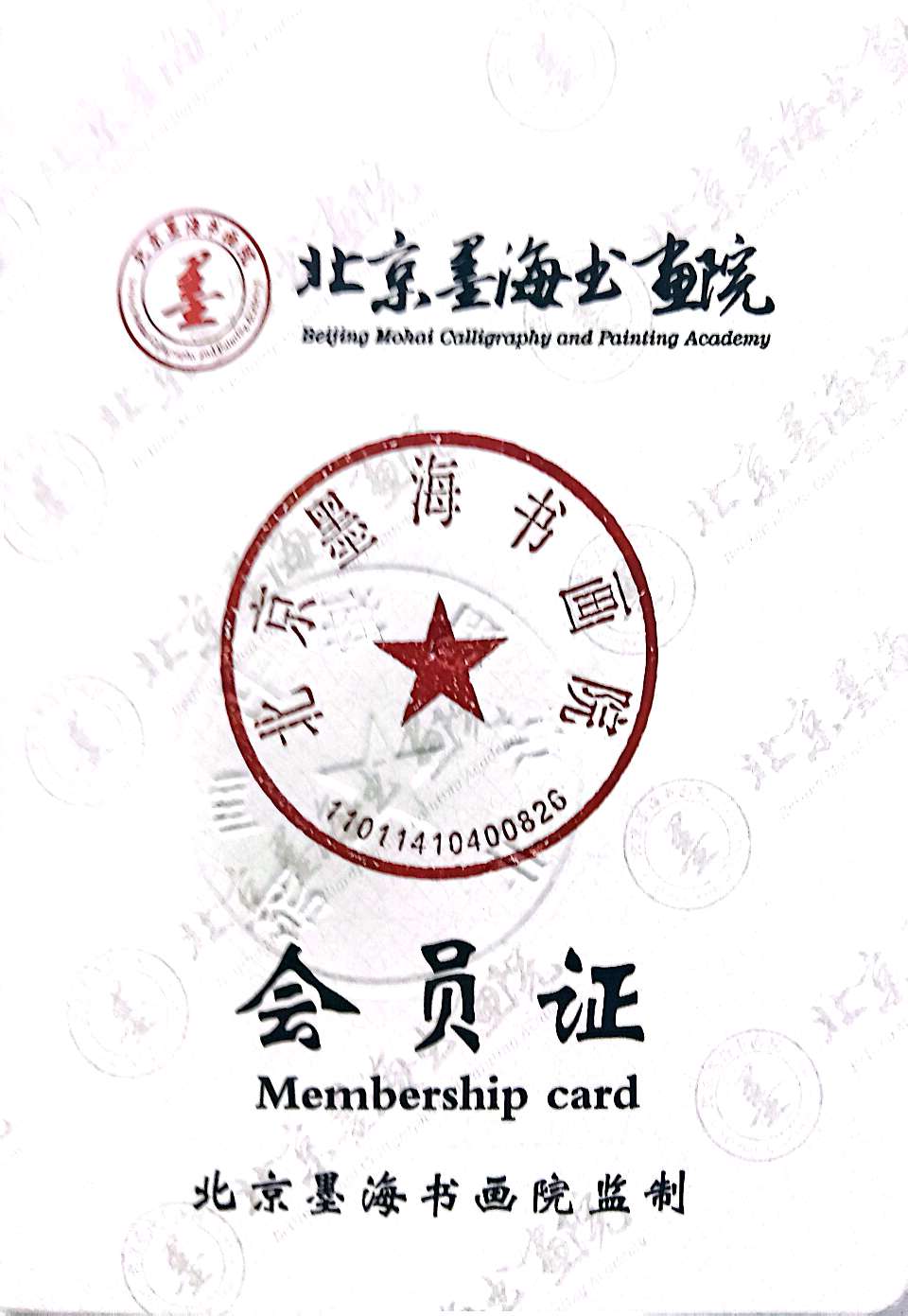

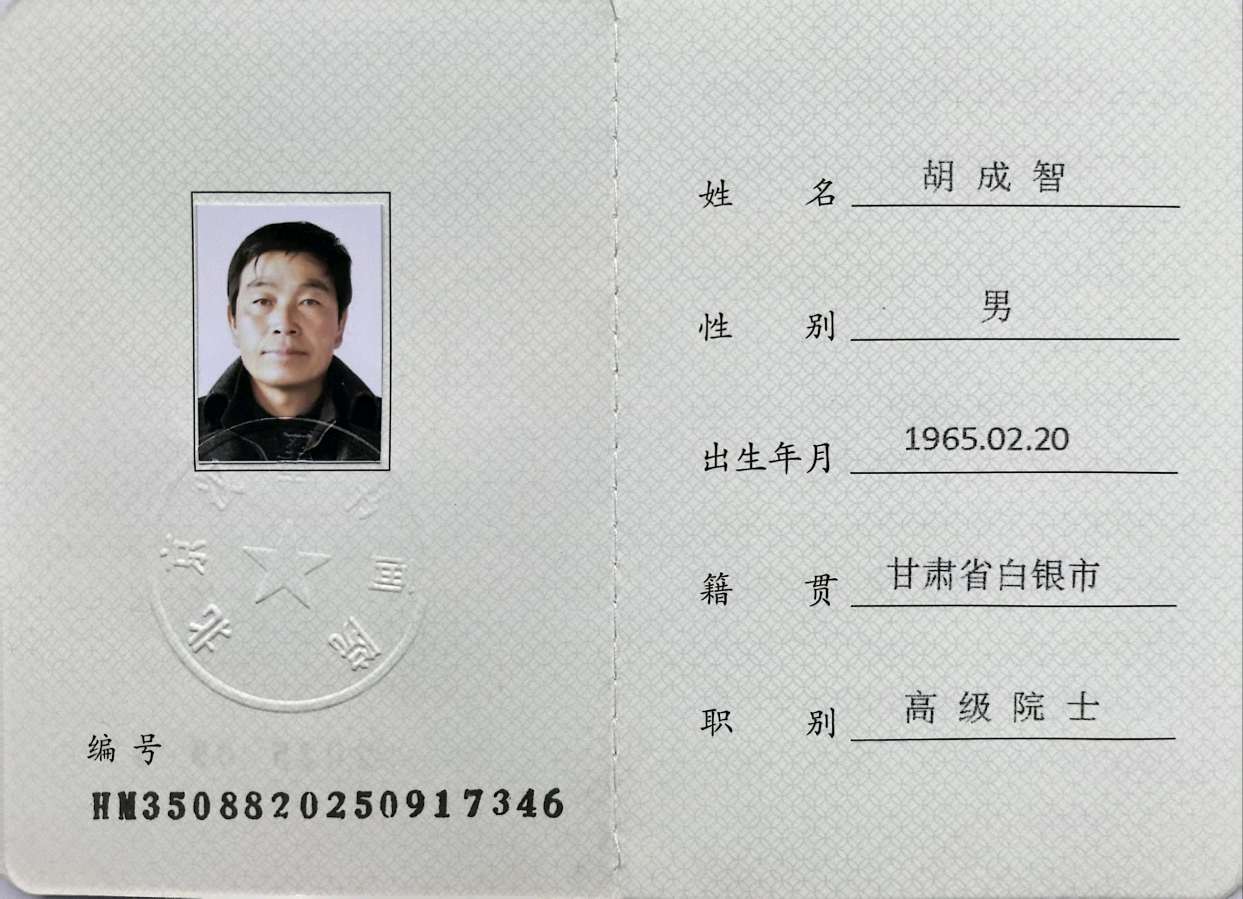

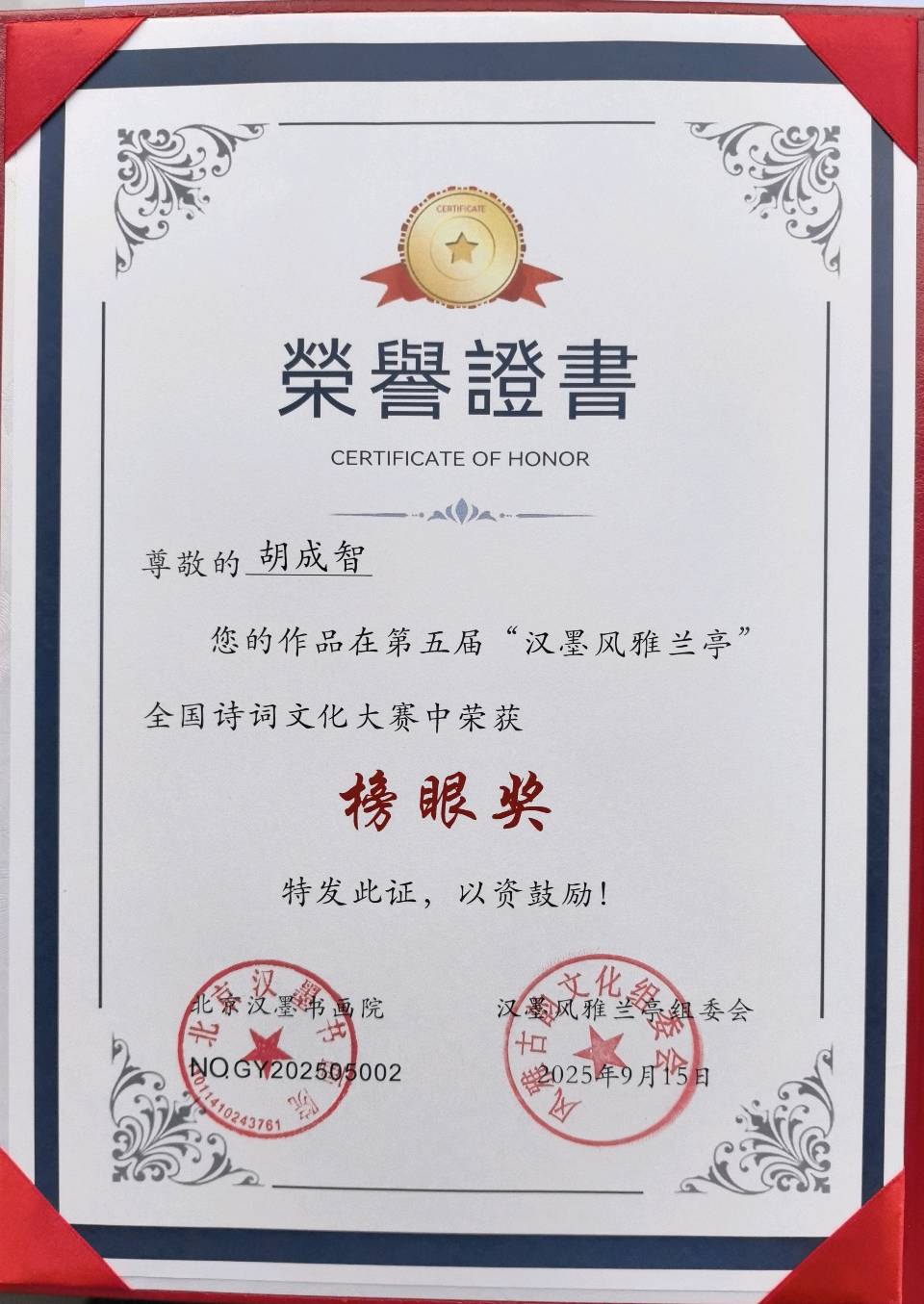

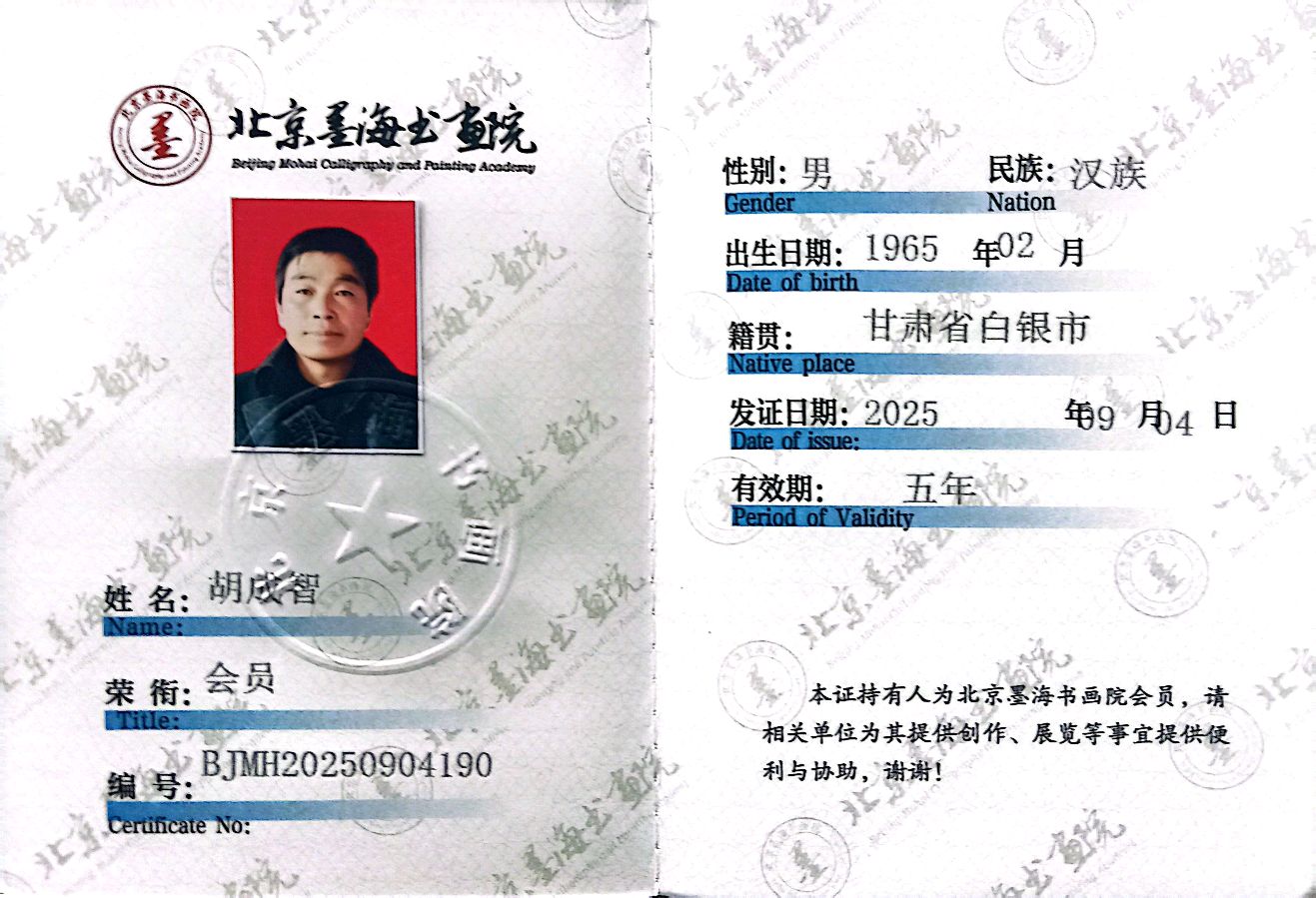

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词荣获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。