第三十一章 京华

春闱的考场设在顺天府贡院,其森严气象远非省城贡院可比。高耸的围墙、林立的岗哨、面无表情的监试官吏,共同营造出一种令人窒息的威压。搜检之严,近乎苛刻,连发髻、鞋袜都需解开查验,不少士子在寒风中瑟瑟发抖,面色惶惶。

顾望舒排在队伍中,神色如常。他早已将一切可能引起麻烦的物品剔除,甚至连内衫都换了毫无纹饰的棉布。当冰凉的吏员手指划过他衣衫的每一寸时,他心中不起丝毫涟漪,只有一种冰冷的审视,仿佛被检查的是另一具躯壳。

号舍比省城的更为破旧逼仄,空气中弥漫着经年不散的霉味与无数前人的绝望气息。他平静地走入属于自己的那一间,放下考篮,如同回到一个早已习惯的囚笼。

三场考试,九天六夜。题目发下,他快速浏览,大脑已如同最精密的仪器开始运转。八股文,他写得花团锦簇,既严守朱注,又暗合了几位可能考官的文章气韵;经义题,他旁征博引,阐释得四平八稳,绝不触及任何学术争议;策问题关乎西北边患与漕运改制,他引据充分,分析利弊,提出的策略既显锐气,又控制在朝廷当下能够接受的“稳健”范畴之内,甚至在字里行间,隐约透出对某位主战派大佬观点的呼应。

他不再仅仅是在答题,更像是在下一盘复杂的棋。每一笔,每一划,都在传递着某种信息,都在小心翼翼地平衡着各方可能的喜好与忌讳。手腕稳定,思路清晰,即使在最疲惫的深夜,面对最难解的题目,他也不曾有过片刻的慌乱。身体的极限似乎被强大的意志力强行拓宽,支撑他的,是那深入骨髓的执念,以及一种近乎自毁的专注。

当最后一场考试的钟声敲响,他放下笔,看着被墨迹填满的试卷,心中没有轻松,只有一种耗尽了所有心力的空洞。走出贡院时,春日的阳光晃得他眼前发黑,耳边是其他士子或兴奋、或沮丧、或麻木的喧哗,他却仿佛置身于一个透明的隔膜之外,所有的声音都变得遥远而不真切。

回到别院,他倒头便睡,睡了整整一天一夜。没有梦境,只有深不见底的黑暗。

放榜那日,他并未亲自前去,只派了小厮守候。消息传来,他高中二甲第十八名,赐进士出身。小厮激动得语无伦次,别院里的仆役纷纷道贺。顾望舒只是静静地听着,然后点了点头,表示知道了。脸上依旧没有什么表情,仿佛这只是预料之中的、一个必然的结果。

接下来,是繁琐的礼仪:赴琼林宴,谒孔庙,拜座师……他穿着崭新的进士服,行走在一群同样年轻而意气风发的面孔之中,应对着来自各方或真诚或虚伪的祝贺。他举止得体,言谈谦逊,却又带着一种不易亲近的疏离感。在同科进士们呼朋引伴、饮酒赋诗、畅想未来之时,他大多时候只是安静地坐在一旁,唇角噙着一丝若有若无的、令人捉摸不透的笑意。

京城的花花世界,权力的中心,无数机遇与陷阱并存的漩涡。他站在了门槛上,一只脚已然踏入。他冷眼观察着官场的生态,记下那些需要巴结的面孔,需要提防的势力,需要利用的关系。他开始收到一些宴请的帖子,有些来自顾家的世交,有些则来自试图拉拢新科进士的各方势力。

他谨慎地筛选着,赴约时,言语不多,却总能恰到好处地表达敬意,或在不经意间,流露出与某位大佬“偶然”的关联。他像一株善于依附的藤蔓,在复杂的权力丛林中,悄无声息地寻找着可以攀援的大树,同时又小心翼翼地隐藏着自己的真实意图与锋芒。

京华的繁华,权力的诱惑,并未让他迷失。反而让他更加清醒地认识到这条路的险恶与肮脏。但他已然置身其中,无法抽身,也不愿抽身。

夜深人静,他独坐窗前,望着京城不同于江南的、辽阔而疏冷的星空。手中的茶杯早已冰凉,他却浑然不觉。

进士及第,只是开始。真正的博弈,现在才刚刚拉开序幕。而他,已然做好了在这漩涡中沉浮,直至达到目的的准备。哪怕最终,被这漩涡彻底吞噬。

第三十二章 暗礁

进士及第的荣光尚未散去,现实的暗礁已悄然浮现。按惯例,新科进士需在吏部挂号,等待铨选授官。这其间,运作与等待同样重要。顾家在京城虽有些人脉,但比起那些世代簪缨的世家大族,终究显得根基浅薄。

顾颢轩已从老家来信,信中除了欣慰嘉勉,更是细细分析了朝中局势,叮嘱儿子要谨言慎行,多方打点,尤其要把握好与座师周学政的关系,那桩潜在的姻缘,更是重中之重。

顾望舒将父亲的信置于烛火上,看着它缓缓蜷曲、焦黑、化为灰烬。他脸上没有任何表情。周家的婚事,他从未放在心上,那只是一枚可以利用的棋子。然而,这枚棋子,却也带来了意想不到的麻烦。

这日,他应邀参加一位翰林院编修举办的文会。与会者多是清流官员和科道言官,席间话题不免涉及朝政。一位姓王的御史言辞激烈,抨击某位权重一时的军机大臣结党营私、把持朝纲,言语间甚至影射其有通敌卖国之嫌。在座众人或附和,或沉默,气氛微妙。

顾望舒坐在末席,安静地品着茶,并未发言。他认得那位王御史,是周学政的政敌之一。而那位被抨击的军机大臣,恰是顾颢轩信中暗示可以尝试接近的、在漕运和盐政上颇有影响力的实力派人物。

文会散后,他正准备离去,却被那位王御史叫住。

“顾年兄留步。”王御史脸上带着看似和煦的笑容,目光却锐利如鹰,“听闻年兄才学出众,深得周大人赏识,更是周府的乘龙快婿候选,真是年少有为,可喜可贺啊。”

顾望舒心中警铃大作,面上却不动声色,拱手谦道:“王大人谬赞,晚辈愧不敢当。周师抬爱,是晚辈之幸,至于姻缘之事,尚属空谈,不敢妄议。”

王御史呵呵一笑,凑近了些,压低声音道:“年兄不必过谦。周大人清流领袖,风骨铮铮,最恶结党营私之徒。年兄既入周门,当秉承师志,涤荡朝堂污浊才是。今日席间所言,年兄以为如何?”

这话语中的试探与拉拢之意,再明显不过。王御史是想借他与周家的关系,将他绑上清流的战车,去对抗那位军机大臣。

顾望舒心念电转。若断然拒绝,势必得罪这位以刻薄闻名的御史,日后恐遭弹劾,于仕途不利。若顺势答应,则等于公开站队,彻底得罪那位军机大臣,自断一条可能的重要门路。

他略一沉吟,脸上露出恰到好处的、带着几分书生气的正直与忧虑:“王大人忧国忧民,所言之事,闻之令人心骇。只是晚辈初入仕途,于朝局知之甚浅,不敢妄加评议。唯知恪尽职守,忠君报国,方是臣子本分。至于结党营私之辈,自有朝廷法度与诸位大人明察秋毫,非晚辈所能置喙。”

他这番话,看似什么都没说,既未附和,也未反对,只强调自己人微言轻,恪守本分,将皮球又轻轻踢了回去,同时隐隐点出“朝廷法度”,暗示自己并非可以随意利用的无知少年。

王御史盯着他看了片刻,眼中闪过一丝不易察觉的冷意,随即又笑了起来:“年兄谨慎,亦是好事。也罢,来日方长。”说罢,拂袖而去。

看着王御史离去的背影,顾望舒背心已渗出冷汗。他知道,自己方才在鬼门关前走了一遭。京城的水,比他想象的更深,更浑。一步行差踏错,便是万劫不复。

回到别院,他独坐灯下,面色阴沉。周家这层关系,如同一把双刃剑,在带来便利的同时,也让他成为了各方势力角逐的焦点,稍有不慎,便会引火烧身。

他必须更加小心,更加冷静。在获得足够的权力自保之前,他不能轻易站队,也不能过早暴露自己的真实意图。他需要像一条潜行的鱼,在暗流与礁石之间,找到那条最安全的路径。

然而,这条路上,暗礁密布,杀机四伏。他第一次如此清晰地感受到,踏入仕途,不仅仅是荣耀与权力,更是时时刻刻与危险共舞。而他,已经没有回头路可走。

第三十三章 试刃

铨选的旨意终于下来,顾望舒被授职翰林院庶吉士。虽是七品小官,却是清贵之选,乃储相之阶,前途无量。消息传来,顾家在京的世交故旧纷纷设宴庆贺,连那位曾试图拉拢他的王御史,也派人送来了贺仪。

顾望舒宠辱不惊,依礼一一回拜致谢。他清楚,庶吉士不过是起点,真正的考验在于接下来的“散馆”考核,以及在这藏龙卧虎的翰林院中,如何立足,如何崭露头角。

翰林院位于皇城东南角,飞檐斗拱,古木参天,环境清幽雅致,却自有一股森严气象。这里汇聚了天下最顶尖的学术精英,也充斥着最微妙的权力博弈与文人相轻。

顾望舒初入翰林,资历最浅,被分派做一些整理典籍、誊抄文稿的琐碎事务。他毫无怨言,每日最早到衙,最晚离开,将交办的事情做得一丝不苟,井井有条。他沉默寡言,对前辈恭敬有加,对同僚谦逊有礼,很快便赢得了“勤勉踏实、少年老成”的评价。

然而,他并非甘于平庸。在整理前朝奏疏档案时,他格外留意那些关于漕运、盐政、边备的卷宗,仔细研读其中利弊分析与政策演变。在替某位翰林学士起草一篇关于祭祀典仪的普通文稿时,他引经据典,考证详实,文采斐然,远超要求,让那位学士刮目相看。

机会终于悄然降临。朝廷因东南漕运屡出纰漏,损耗巨大,皇帝下旨,命翰林院草拟一份条陈,分析弊病,提出改良之策。这并非正式诏令,更像是一次对翰林新进人才的考察。

任务落在了几位年轻的庶吉士头上,顾望舒亦在其中。其他人或觉机会难得,摩拳擦掌,想要一鸣惊人;或觉此事棘手,牵涉甚广,不敢轻易下笔。

顾望舒接到任务后,并未急于动笔。他闭门谢客,将自己关在书房三日,将之前在档案中查阅到的信息,与父亲来信中透露的官场隐秘,以及自己暗中搜集的各方势力在漕运上的利益纠葛,在脑中反复梳理、印证、推演。

他深知,这份条陈,既要切中时弊,显出才干,又不能过于锋芒毕露,触动某些既得利益集团的逆鳞,更不能在派系斗争中留下把柄。

第四日,他开始动笔。他没有像其他人那样,慷慨激昂地抨击漕运衙门腐败无能,也没有提出那些看似激进却难以实行的“全盘革新”之策。他的条陈,首先肯定了漕运对于国计民生的重要性,然后才委婉指出,历年积弊,在于“人事更迭频繁,权责不明;胥吏盘剥,法纪松弛;河道失修,转运艰难”。

提出的对策,也极其务实:建议选派干练大臣专职督漕,明确权责;严格考核漕运官吏,惩贪奖廉;拨款修缮关键河段,改善转运条件;甚至提出,可在某些地段,试行“官督商运”,以增效率。

条陈语言平实,论证严谨,数据翔实(部分数据得益于他暗中搜集),既指出了问题,又给出了看似稳妥、易于操作的解决方案,通篇不见激烈言辞,却处处透着深思熟虑与务实精神。

条陈呈上,果然引起了上官的注意。尤其是其中关于“官督商运”的初步设想,虽未深入,却提供了一个新的思路,让几位阅卷的翰林前辈暗自点头。

数日后,翰林院掌院学士特意召见了他。肯定了他条陈中的“老成谋国”之意,勉励他继续努力。虽然条陈最终并未被朝廷直接采纳,但顾望舒的名字,却因此次“试刃”,在翰林院乃至部分关注此事的官员中,留下了深刻的印象。

他成功地展示了自己的能力与价值,却又没有成为众矢之的。他像一名最谨慎的刺客,不出手则已,一出手便精准地命中目标,然后迅速隐没于黑暗之中。

从掌院学士处出来,春日阳光正好。顾望舒微微眯起眼,感受着那短暂的暖意。他知道,这只是一次小小的试炼。真正的权力场,远比这复杂残酷得多。

但他已然证明,他有能力在这片危险的领域中生存,并且,一步步地,向上攀爬。试刃虽微,已见锋芒。而这锋芒,将随着他野心的滋长,愈发锐利。

第三十四章 殊途

翰林院的生涯按部就班,平淡中暗藏机锋。顾望舒凭借着谨慎与才干,逐渐站稳了脚跟,偶尔也能参与一些重要的文书起草工作,接触到更多核心的信息。他像一块贪婪的海绵,吸收着一切关于权力运作的规则与隐秘,不动声色地拓展着自己的人脉网络。

这日休沐,他难得清闲,信步来到京城最大的书市——琉璃厂。这里书铺林立,古玩字画、珍本秘籍琳琅满目,文人墨客、达官显贵穿梭其间。他本意是想淘换几本冷僻的史籍,却在经过一家专售新学书报的铺子时,脚步不由自主地顿住了。

铺面不大,招牌上写着“开明书社”四个字。橱窗里陈列着《时务报》、《国闻报》等时新的刊物,还有一些翻译过来的西学书籍。这些,曾是他与沈雁栖精神共鸣的媒介,是他那段短暂而炽热过往的见证。

鬼使神差地,他走了进去。书社里顾客不多,空气中弥漫着油墨和纸张的味道。他随手拿起一本新到的《时务报》,翻看起来。上面的文章,依旧在鼓吹变法图强,倡导新学,言辞比几年前更为激烈。

正当他沉浸其中时,一个略显耳熟、带着几分不确定的女声在身后响起:

“顾……顾公子?”

顾望舒身体猛地一僵,缓缓转过身。

站在他面前的,竟是沈雁栖。

她比几年前清瘦了许多,穿着一身半旧的月白色上衣和黑色长裙,样式是时下女学生中流行的,洗得有些发白,却干净整洁。长发在脑后简练地挽成一个髻,未施脂粉,脸色带着一种久经风霜的苍白,但那双眼睛,依旧清冽如昔,只是那清冽之中,沉淀了更多的坚韧与沉静,仿佛经历过烈火淬炼的寒冰。

她手中拿着几卷书和一叠稿纸,似乎也是来买书或是投稿的。

四目相对,两人都怔在了原地。时光仿佛在这一刻凝固,书社里喧嚣的人声、街市传来的车马声,都化为了模糊的背景音。

顾望舒的心脏像是被一只无形的手狠狠攥住,窒息般的疼痛瞬间蔓延至四肢百骸。他没想到,会在京城,会在这样的情境下,与她重逢。千言万语堵在胸口,却一个字也说不出来。他看着她简朴的衣着,看着她手中那象征着清贫与坚持的书稿,再对比自己这一身崭新的杭绸长衫,翰林官员的身份,一种巨大的、近乎荒诞的差异感,让他几乎站立不稳。

沈雁栖眼中也闪过一丝复杂的波澜,惊讶,恍然,随即又归于那种深沉的平静。她微微颔首,语气疏离而客气:“没想到会在此处遇见顾公子。听闻公子高中进士,入职翰林,恭喜了。”

她的语气,平静得如同在问候一个多年未见的普通同乡。

顾望舒喉咙发紧,勉强找回自己的声音:“……沈小姐,别来无恙。”

“劳公子挂心,尚可。”沈雁栖的目光掠过他手中的《时务报》,淡淡道,“公子如今身居清要,还能关心时务新学,实属难得。”

这话听在顾望舒耳中,却带着一丝若有若无的讽刺。关心?他如今所做的每一件事,所走的每一步,都与这些新学理想背道而驰。他张了张嘴,想解释什么,却发现任何解释在此刻都显得苍白无力。

“沈小姐在京中是……”他艰难地转换了话题。

“在一家新式学堂暂任教习,糊口而已。”沈雁栖语气平淡,仿佛在说一件与己无关的小事,“比不得公子前程似锦。”

正说着,书社里间走出一个穿着青布长衫、戴着眼镜的年轻男子,看到沈雁栖,笑道:“沈先生,稿子校样出来了,您来看看?”

“好,这就来。”沈雁栖应了一声,对顾望舒再次微微颔首,“顾公子,失陪了。”

说完,她便转身,随着那男子走向里间,那个穿着朴素、却脊背挺直的背影,很快消失在书架之后。

顾望舒独自站在原地,手中的《时务报》变得沉重无比。他看着她消失的方向,久久未动。

她成了新式学堂的先生,依旧在清贫中坚持着她的理想与追求。而他,却踏入了这象征着旧秩序核心的翰林院,在权力的泥沼中挣扎攀爬。

他们果然走上了截然不同的道路。一条在民间,试图以教育启蒙,点滴改变;一条在庙堂,试图从内部攫取权力,以期……以期什么?他自己都有些茫然了。

殊途,是否还能同归?他看不到答案。

他默默放下报刊,转身走出了书社。春日阳光明媚,他却只觉得浑身冰冷。这次意外的重逢,像一面残酷的镜子,照见了他选择的道路,以及那道路上,日益增长的、无法填补的空洞。

第三十五章 迷心

自琉璃厂意外邂逅沈雁栖后,顾望舒的心绪便再难平静。那清冷而坚韧的身影,那双沉淀了风霜却依旧清澈的眸子,如同在他冰封的心湖上投下了一颗石子,激起了层层难以遏制的涟漪。

他试图用更繁重的公务来麻痹自己,更加积极地参与翰林院的各类活动,甚至开始主动接近一些实权人物,试图用对权力的追逐来填补那因重逢而撕裂的情感缺口。然而,夜深人静之时,沈雁栖那张苍白而平静的脸,总会不受控制地浮现在他眼前,与记忆中那个在沈家池畔、普济寺中与他谈论诗词理想的少女身影重叠、交织,最终化为琉璃厂书社里那个疏离而客气的“沈先生”。

一种强烈的、想要了解她现状的欲望,如同藤蔓般缠绕着他。他动用了在京城初步建立起来的人脉网络,小心翼翼地打探关于她的消息。反馈回来的信息零碎而模糊:她确实在一所名为“启明”的新式女学堂任教,教授国文和算学,似乎还偶尔向一些进步刊物投稿,生活颇为清苦,但为人清高自持,颇得学生敬重。关于她的婚事,则再无任何消息,孙家之事,似乎早已成为过去。

得知她依旧独身,依旧在坚持自己的道路,顾望舒心中五味杂陈。既有一丝莫名的、可耻的庆幸,又有一种更深沉的怜惜与无力感。她就像风雨中一枝倔强的幽兰,在无人看见的角落,独自绽放着清冷的芬芳。而自己,却已身陷泥淖,与那些她所不屑的规则同流合污。

这种认知,让他感到一种前所未有的自我厌弃。

这日,他受邀参加一位兵部侍郎家的赏花宴。席间丝竹悦耳,觥筹交错,宾客皆是京城有头有脸的人物。顾望舒周旋其间,应对自如,他已渐渐习惯了这种虚伪的应酬。酒过三巡,气氛愈加热络,几位官员开始谈论起风月之事,言语间不免轻佻。

一位与顾家有些交情的世伯,带着几分酒意,拍着顾望舒的肩膀笑道:“望舒贤侄年轻有为,又一表人才,如今功名在手,也该考虑成家立业了。周家小姐固然是良配,不过嘛……这京城繁华,美人如云,贤侄也不必过于拘泥。听说‘凝翠阁’新来了一位清倌人,色艺双绝,颇有几分才情,不亚于那些闺阁才女,贤侄若有兴趣,改日老夫可为你引见……”

周围响起一阵暧昧的笑声。若是往常,顾望舒或许会虚与委蛇,一笑置之。但此刻,许是连日心绪不宁,许是那世伯言语中对“才情”的轻慢刺痛了他某根隐秘的神经,他脑海中猛地浮现出沈雁栖在书社里那清冷自持的身影,与她手中那象征着理想与坚持的书稿。

一股无名火骤然窜起,混合着对自身处境的厌恶与对周遭环境的鄙夷。他猛地放下酒杯,酒杯与桌面碰撞发出清脆的响声,打断了那世伯的话头。

席间瞬间安静下来,所有人的目光都聚焦在他身上。

顾望舒站起身,脸色冰冷,对着那愕然的世伯拱了拱手,语气生硬地道:“李大人美意,晚辈心领。只是晚辈职责在身,不敢沉溺声色。恕晚辈失陪,先行告退。”

说完,不等众人反应,他便转身,拂袖而去。留下满座惊诧与尴尬。

走出那喧嚣奢靡的府邸,晚风吹在他滚烫的脸上,带来一丝凉意。他漫无目的地走在京城的街道上,心中充满了烦躁与自我毁灭般的冲动。他刚才的失态,无疑会得罪那位李侍郎,可能还会引来不必要的非议。但他竟不觉得后悔,反而有一种扭曲的快意。

他厌恶那个在官场中渐渐变得圆滑、虚伪的自己,厌恶那些觥筹交错间的虚与委蛇,更厌恶旁人将那种风月场所的女子,与他心底那个唯一洁净的影子相提并论。

可是,他又能如何?他选择的这条路,本就充满了这些肮脏与不堪。他无法回头,也无法真正融入。

他走到一座石桥上,凭栏望着桥下黝黑的、缓缓流淌的河水。水中倒映着两岸的灯火,扭曲晃动,如同他此刻迷乱的心绪。

沈雁栖的出现,像一道强光,照见了他灵魂深处不愿面对的阴暗与分裂。他既无法抛弃已经拥有和即将追求的权力地位,又无法彻底泯灭内心深处对那份清高与理想的最后一点向往。

两种力量在他体内激烈地撕扯着,几乎要将他撕裂。

他闭上眼,苦笑一声。迷心,或许从他选择踏上这条仕途的那一刻起,便已注定。而沈雁栖,不过是让这迷惘,变得更加清晰,更加痛彻心扉而已。

河水无声东流,带不走他满腔的纠葛与怅惘。前路漫漫,他不知该往何处去,也不知那个冰封之下依旧挣扎的灵魂,最终将归于何方。

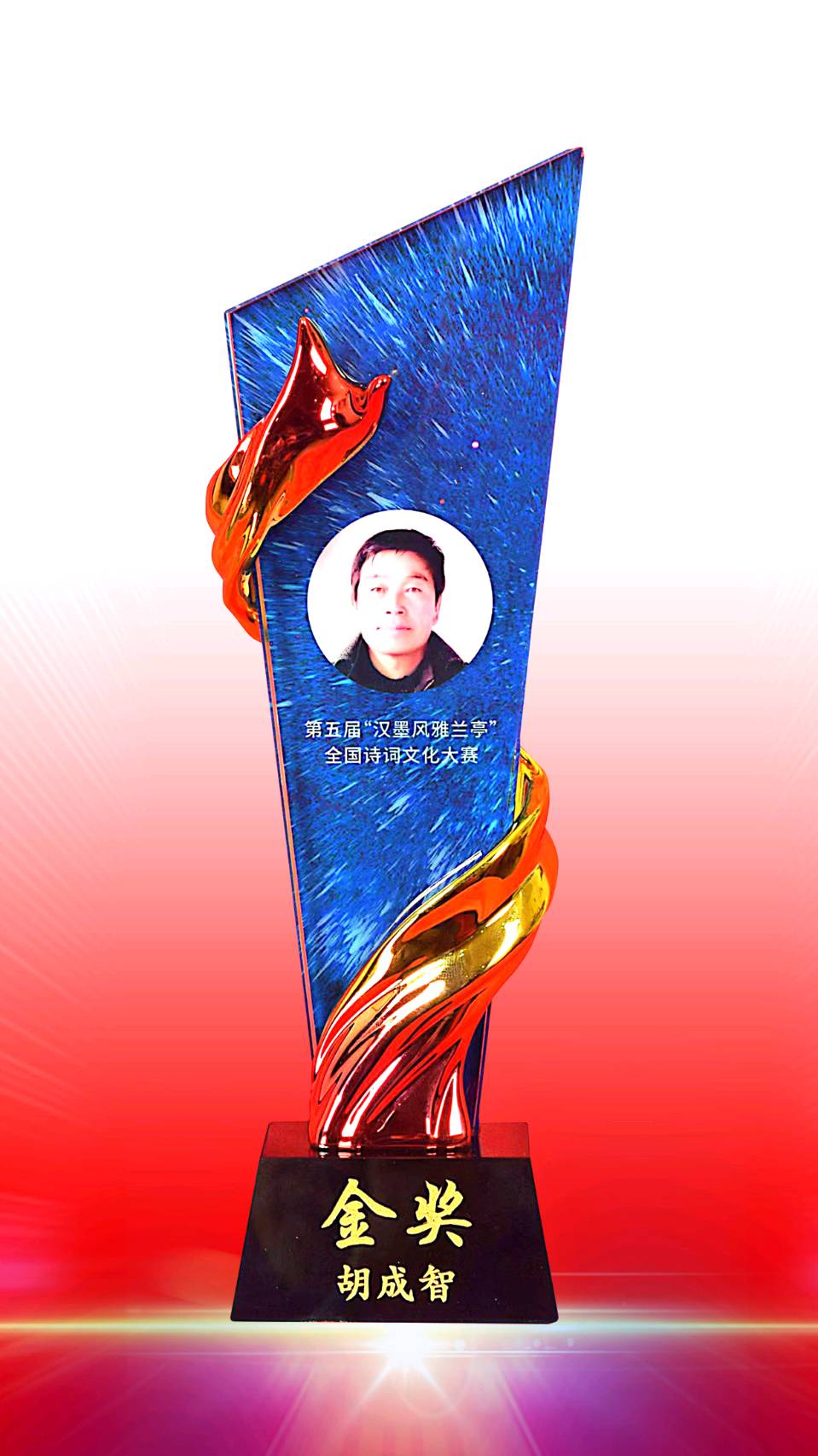

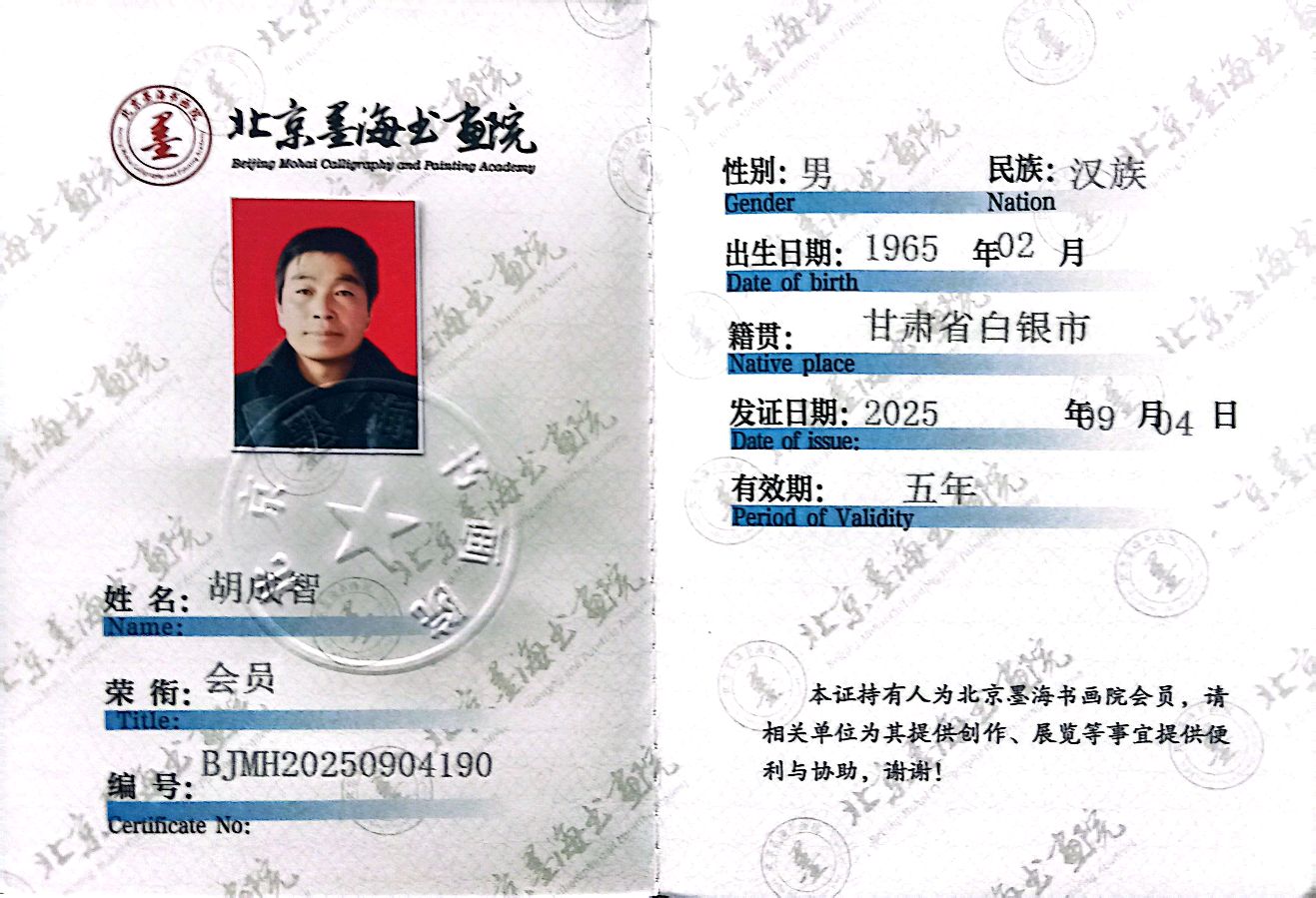

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词荣获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点