第二十六章 秋闱

霜降过后,秋意已浓。省城贡院外的青石板街道被肃杀秋风扫得干干净净,唯有零落蜷缩的枯叶在墙角打着旋儿。天色未明,贡院门前已是人头攒动,各地赶考的士子们提着考篮,裹紧单薄的长衫,在晨雾与寒意中翘首以待。空气里弥漫着紧张、期待与一种难以言状的压抑。

顾望舒站在人群中,一身半旧的青布直缀,考篮拎在手中,沉甸甸的,里面不仅装着笔墨纸砚,更承载着顾家全部的期望,以及他自身那扭曲而沉重的执念。他面色是一种久不见日光的苍白,身形比数月前更显清癯,但背脊挺得笔直,像一株被风雪压弯却不肯折断的瘦竹。眼神平静地望向前方那扇即将开启的、决定无数人命运的龙门,深邃的眼底不起丝毫波澜,仿佛即将参与这场关乎前程的盛大仪式的,并非他本人。

顾颢轩亲自送考,立于不远处,目光复杂地看着儿子。眼前的望舒,沉稳得令他这个做父亲的都感到一丝陌生,那是一种剔除了所有少年意气的、近乎冷酷的平静。他心中既有欣慰,又隐约缠绕着一丝说不清道不明的不安。

“咚——咚——咚——”

三声沉重的鼓响,贡院大门在吱呀声中缓缓洞开。官吏衙役鱼贯而出,维持秩序,唱名搜检。

“金华府,顾望舒——”

听到自己的名字,顾望舒深吸了一口冰冷的空气,迈步向前。搜检的吏员动作粗鲁,翻查着他的考篮,检查衣衫是否夹带。他面无表情地配合着,目光越过吏员的肩头,投向贡院深处那一片森然排列的号舍。那里,将是接下来九天六夜的战场。

通过搜检,踏入贡院的那一刻,一股混合着陈旧木料、灰尘、墨汁以及无数前人留下的焦虑汗液的气息扑面而来。号舍低矮狭窄,仅容一人转身,如同一个个冰冷的石棺。他被引入属于自己的那一间,放下考篮,环顾四周。一桌,一凳,一榻,除此之外,别无他物。头顶是蛛网密结的梁椽,脚下是冰凉的石板。

他没有像其他士子那般抱怨环境的恶劣,或是紧张地最后翻阅书籍。他只是静静地坐下,闭上双眼,调整着呼吸。外界所有的喧嚣、期待、压力,仿佛都被隔绝在那扇小小的号舍门外。在这里,没有顾家嫡孙,没有情爱纠葛,只有一个纯粹的、为达目的可以不择手段的考生。

第一场,八股文。试题发下,他展开试卷,目光扫过题目,大脑便开始高速而冷静地运转。破题、承题、起讲、入手……那些被反复研磨、早已融入骨血的程式与义理,如同最精密的器械,在他脑中自动组合、排列、优化。他提起笔,蘸墨,落笔。手腕稳定,笔走龙蛇,一个个方正规矩的馆阁体小楷流淌而出,辞藻华丽,论证严谨,起承转合间滴水不漏,完全符合考官们的审美与要求。他写得极快,仿佛不是在创作,而是在进行一场早已排练过无数次的、精准的默写。

写完,检查,誊抄。当最后一个字落定,他放下笔,看着试卷上那工整得如同印刷体般的文字,心中没有半分得意,只有一种完成任务后的漠然。

接下来的几场,经义,策论,诗赋,他皆是以同样的状态应对。策论题目关乎漕运利弊,他引经据典,条分缕析,既指出积弊,又提出看似稳妥的改良之策,言辞恳切,却又四平八稳,绝不触及任何可能引起争议的敏感之处。诗赋要求以“秋思”为题,他笔下流淌出的,是“砧杵敲残深巷月,井梧摇落故园秋”式的、符合传统审美、带着淡淡哀愁却绝不越界的句子,不见半分个人真实情感的投射。

九天六夜,在弥漫着墨臭、汗臭与紧张气息的号舍中缓慢流逝。他吃着冰冷的干粮,喝着寡淡的清水,忍受着蚊虫叮咬与秋夜寒凉,精神却始终维持着一种奇异的亢奋与清醒。身体的疲惫与不适,似乎都被那强大的意志力隔绝在外。

当最后一场考试的结束钟声敲响,他随着人流走出贡院。刺目的秋阳让他微微眯起了眼。门外等候的家人、仆役一拥而上,顾颢轩看着他,眼中带着询问。

顾望舒只是微微颔首,声音因久未开口而有些沙哑:“尚可。”

没有狂喜,没有忐忑,只有一种尘埃落定后的、深入骨髓的疲惫,以及那疲惫之下,依旧冰封着的、不为人知的空洞。

秋闱结束了。对他而言,这并非求知的检验,而是一场精心策划的表演,一次向既定规则的成功臣服。他交出的,是一份完美的、符合所有标准的答卷,也是一份将他真实自我彻底埋葬的墓志铭。

第二十七章 放榜

等待放榜的日子,对大多数士子而言,是焦灼煎熬,度日如年。于顾望舒,却仿佛只是另一段可以用于读书习字的、寻常的时光。他依旧每日枯坐书房,只是手边的书籍,从应试的制艺文章,换成了更深奥的经史典籍,仿佛秋闱只是一场无关紧要的小考,后面还有更重要的关卡。

澄园上下,却弥漫着一种压抑的期待。下人们走路更加小心,说话更加低声,连顾望晴都收敛了往日的活泼,不敢轻易去打扰哥哥。顾颢轩虽表面镇定,每日过问家事、会见宾客如常,但眉宇间那抹挥之不去的凝重,泄露了他内心的不平静。顾夫人更是焚香祷告,日夜悬心。

唯有事件中心的顾望舒,超然物外。他甚至开始预习起来年春闱的课程,仿佛笃定自己必然高中。这种异乎寻常的冷静,在旁人看来是胸有成竹,唯有他自己知道,这是一种心死的漠然。成功与否,于他而言,意义已然不同。那不再是荣耀,而是一个阶梯,一个工具,一个用以证明和报复的凭依。

放榜之日终于到来。天还未亮,顾家派去打探消息的小厮就已守在贡院外的照壁前。澄园内,气氛凝重得能滴出水来。顾颢轩罕见地没有出门,坐在花厅主位上,手指无意识地敲击着紫檀木椅的扶手。顾夫人坐在下首,手中捻着一串佛珠,嘴唇微微翕动。

顾望舒则依旧在自己的书房里,临着一本帖。笔尖稳健,线条流畅,仿佛外界的一切喧嚣都与他无关。

日上三竿时分,一阵急促而欢快的脚步声由远及近,伴随着小厮因极度兴奋而变调的呐喊:“中了!中了!大少爷中了!第九名亚元!”

喊声如同惊雷,瞬间炸响了整个澄园。仆役们欢声雷动,纷纷向主人道贺。顾夫人手中的佛珠啪嗒一声掉在地上,她捂住嘴,喜极而泣。连一向沉稳的顾颢轩,也猛地从椅子上站起,脸上是无法抑制的激动与红光,连声道:“好!好!好!”

书房的门被推开,顾望晴第一个冲进来,抓住哥哥的胳膊又跳又笑:“哥!你中了!第九名!是亚元!”

顾望舒缓缓放下笔,抬起头。脸上没有众人期待的狂喜,甚至连一丝明显的笑容也无。他只是平静地看着兴奋的妹妹,又看向闻讯赶来的、满面春风的父母,微微扯动了一下嘴角,形成一个极其短暂的、近乎僵硬的弧度。

“辛苦父亲、母亲挂心。”他站起身,语气平淡得如同在说一件与己无关的小事。

他的反应,让顾颢轩和顾夫人高涨的喜悦之情稍稍冷却,带上了一丝错愕与不解。但这错愕很快被巨大的荣耀感所淹没。顾颢轩上前,用力拍了拍儿子的肩膀,声音洪亮:“好!不愧是我顾家儿郎!望舒,你为顾家争光了!”

一时间,道贺的宾客络绎不绝,澄园门庭若市。鞭炮声、贺喜声、喧闹声,交织成一片,将往日的沉静驱散得无影无踪。顾望舒被簇拥在人群中,接受着来自四面八方的恭维与赞誉。他应对得体,举止合宜,脸上始终挂着那层淡淡的、疏离的、符合一个年轻举人身份的微笑。

然而,在那喧嚣的核心,他的内心却是一片死寂的荒原。他看着父亲意气风发的脸,看着母亲欣慰含泪的眼,看着周遭一张张或真诚或虚伪的笑脸,只觉得这一切都像一场荒诞的戏剧。这用自我扼杀换来的“成功”,这建立在虚幻荣耀之上的“喜悦”,与他何干?

夜深人静,宾客散尽。顾望舒独自回到书房,桌上还摊放着白日里临摹的字帖。他走到窗边,望着窗外被喜庆灯笼映得泛红的夜空。远处,似乎隐约传来谁家庆贺的笙歌。

他伸出手,接住一片被秋风吹入窗棂的枯叶。叶子蜷缩,干枯,失去了所有生机。

就像他那颗被层层锁链束缚、在黑暗中无声燃烧后,只剩下余烬的心。

放榜的荣耀,如同这映红夜空的灯笼,看似绚烂,却照不亮他内心深处的渊薮。他站在了众人仰望的高度,却感觉自己正在向着更深的黑暗,加速坠落。

第二十八章 暗涌

中举带来的喧嚣与荣耀,如同潮水般涌来,又渐渐退去。澄园恢复了表面的平静,但这平静之下,涌动着与以往截然不同的暗流。顾望舒的身份已然不同,他是新科举人,是顾家未来的希望,是社交场上备受瞩目的新贵。

顾颢轩开始带着他出入各种文人雅集、官绅宴会,将他引荐给地方官员、学界名流。顾望舒的表现无可挑剔。他言辞得体,风度翩翩,既能与老学究们探讨经义,也能与官员们谈论时政,虽不多言,但每每开口,必能切中肯綮,引经据典,令人刮目相看。他迅速赢得了“少年老成”、“沉稳干练”的美誉。

然而,只有顾望舒自己知道,在这些应酬场合,他更像一个冷静的旁观者,一个戴着精致面具的演员。他观察着那些官员们言不由衷的客套、士绅们精于算计的笑容、名流们互相吹捧的虚伪,内心充满了冰冷的嘲讽。这个世界,与他曾经在书中读到的、与沈雁栖曾经向往的那个清明、公正的世界,相距何止万里。

他开始接触到一些更为现实、甚至阴暗的东西。在一次与某位掌管漕运的官员私下交谈中,他隐约听出了对方话语中索贿的暗示;在另一次世家子弟的聚会上,他目睹了有人如何用钱帛美色打通关节,谋取利益。这些以往被隔绝在澄园高墙之外的龌龊,赤裸裸地呈现在他面前。

他并未表现出任何惊讶或排斥,只是沉默地听着,看着,记在心里。他甚至开始有意识地利用自己新晋举人的身份和顾家的背景,结交一些可能对将来“有用”的人,无论是正人君子,还是蝇营狗苟之徒。他像一个最耐心的猎手,在黑暗中悄然布网,搜集着一切可能成为力量或筹码的信息。

这一切,他都做得极其隐秘。在父母面前,他依旧是那个恭顺勤勉的孝子,在社交场上,他是那个前途无量的青年才俊。没有人察觉到他平静外表下,那日益滋长的、冰冷而坚硬的东西。

这期间,他也断断续续听到一些关于沈家的消息。沈老爷终究没能熬过那个冬天,撒手人寰。沈家在变卖了一些田产、偿还部分债务后,似乎勉强支撑了下来。而沈雁栖与孙家的婚事,不知因何缘故,并未如期举行,有传言说是孙家那边反悔,也有说是沈雁栖以守孝为由强硬推迟了。

听到这些消息时,顾望舒正与几位新结识的“朋友”在一家酒楼饮酒。他端着酒杯的手稳如磐石,脸上带着恰到好处的、倾听的表情,甚至在旁人调侃孙家少爷癞蛤蟆想吃天鹅肉时,还附和着轻笑了一声。无人能窥见他心底那瞬间掀起的、足以撕裂灵魂的惊涛骇浪。

她还在挣扎。在他看不见的地方,独自一人,背负着丧父之痛与家计重担,与命运进行着不屈的抗争。这个认知,像一把淬了毒的匕首,在他早已麻木的心上,重新划开一道血淋淋的口子。痛楚尖锐而清晰,伴随着一种难以言喻的、混合着敬佩、怜惜与更深沉绝望的复杂情感。

但他迅速将这翻腾的情绪压了下去,用更烈的酒,更完美的笑容,将其深深掩埋。

他不能回头。他已经选择了这条路,一条用世俗规则武装自己,以期获得足够力量的道路。无论这条路多么肮脏,多么违背他的本心,他都必须走下去。

暗涌在平静的湖面下积聚着力量。顾望舒清楚地知道,他正在蜕变成另一个自己,一个更强大,也更陌生的自己。他不知道这蜕变最终会将他带往何方,是救赎,还是……彻底的毁灭。

他只知道,他无法再做那个单纯地相信精神之爱、试图以理想对抗现实的少年了。现实已经教会了他最残酷的一课。如今,他要用现实的方式,去面对这个冰冷的世界,以及那个……他永远无法真正放下的、清冷而倔强的身影。

第二十九章 殊途

冬去春来,万物复苏,澄园内的玉兰已绽出毛茸茸的花苞。然而,顾望舒的世界里,却仿佛依旧停留在那个心死的寒冬。春闱的日子临近,他变得更加沉默,整日埋首书斋,准备着最后的冲刺。与秋闱前那种带着执念的狂热不同,此刻的他,更像一架精确运转的机器,不带任何感情地执行着备考的程序。

这日,顾颢轩将他唤至书房,神色不似往常般严肃,反而带着几分斟酌。

“望舒,春闱在即,你的学问,为父是放心的。”顾颢轩缓缓开口,“只是,功名之路,并非仅有科举一途。有时,人脉机缘,亦是关键。”

顾望舒垂首静听,心中已然明了父亲接下来要说什么。

“昨日,为父与学政周大人饮宴,周大人对你颇为赏识,言谈间提及,他有一女,年方二八,性情温婉,知书达理……”顾颢轩观察着儿子的神色,见他并无反应,便继续道,“周大人乃今科座师之一,若能得此姻缘,于你前程,大有裨益。你意下如何?”

书房内一片寂静,只有炭盆中银炭偶尔爆开的轻微噼啪声。顾望舒低着头,长长的睫毛在苍白的脸颊上投下淡淡的阴影,遮住了他眼中瞬间掠过的、冰冷刺骨的嘲讽。

果然来了。用他的婚姻,作为换取政治资源的筹码。这便是他走上的“正途”需要付出的代价之一。

他没有立刻回答。脑海中不受控制地闪过一个清冷决绝的背影,一句“桥归桥,路归路”的判词。那锥心之痛早已沉淀,化作心底一块无法融化的坚冰。如今,连这最后一点残存的、不切实际的念想,也要被彻底碾碎了吗?

他缓缓抬起头,脸上没有任何情绪,目光平静地迎向父亲:“婚姻大事,父母之命,媒妁之言。父亲既觉得妥当,儿子……没有异议。”

他的声音平稳得没有一丝波澜,仿佛在讨论一件与己无关的货物买卖。

顾颢轩微微一愣,他预想过儿子可能会抗拒,可能会沉默,却独独没有料到是如此干脆的、不带丝毫感情的顺从。这顺从,反而让他心中掠过一丝莫名的不安。但他很快将这不安压下,儿子的“懂事”让他欣慰。

“好,你能如此深明大义,为父甚慰。”顾颢轩脸上露出笑容,“周家小姐品貌俱佳,断不会委屈了你。待你春闱之后,便可将此事定下。”

“是。”顾望舒躬身应道。

从父亲书房出来,春日暖阳照在身上,他却感觉不到丝毫暖意。他沿着回廊慢慢走着,目光掠过庭院中那棵开始抽芽的老槐树。曾经,那里藏过他绝望中的希望。如今,希望已成灰烬,连带着他对感情最后一点微弱的期待,也彻底熄灭了。

他回到自己的书房,关上门,隔绝了外界的一切。他没有像往常那样立刻拿起书本,而是走到窗边,久久伫立。

他与她,终究是走上了截然不同的道路。她在那泥泞的现实里独自挣扎,坚守着那份或许早已被生活磨蚀的骄傲与清醒。而他,则一步步踏入这由权力、利益与虚伪编织的罗网,用自我的泯灭,去换取那所谓的“前程”与“力量”。

一条路,布满荆棘,孤独而绝望;另一条路,看似繁花似锦,内里却腐朽不堪。

殊途同归?不,他看不到归处。他只看到两条背道而驰的线,在命运的坐标系上,越拉越远,永无交汇之日。

他闭上眼,深深地吸了一口气,再缓缓吐出。当他再次睁开眼时,里面已只剩下一片冰冷的、坚硬的决绝。

既然选择了这条路,那便走下去吧。走到黑,走到尽头。至于那颗早已千疮百孔、被层层冰封的心,就让它永远沉睡在这具日益光鲜的躯壳之下,直至彻底腐朽。

他转身,走向书桌,重新拿起了那本关乎他下一步命运的典籍。窗外,春光明媚,鸟鸣啁啾,却丝毫照不进、吵不醒他那片已然冰封的内心荒原。

第三十章 离弦

京城。早春的风中依旧带着料峭寒意,却已掩不住皇城根下那股特有的、混合着权力欲望与喧嚣浮躁的气息。各省举子云集,客栈爆满,茶楼酒肆间,到处可见高谈阔论、揣摩时政、打探消息的士人。一场关乎无数人命运走向的春闱,即将在这座古老帝都拉开帷幕。

顾望舒住在顾家在京的一处别院里,环境清幽,便于备考。与秋闱前相比,他显得更加沉静,甚至可以说是沉寂。每日里除了必要的活动,几乎足不出户,将所有精力都投入到最后的复习中。他的案头堆满了各种程墨、时文,还有父亲通过关系弄来的、可能出任今科考官的几位大臣的文章喜好、政见倾向。

他不再像秋闱时那样,仅仅追求文章的工整与义理的圆满。他开始有意识地揣摩上意,分析朝中派系斗争,让自己的策论观点,尽可能地向那些可能掌握他命运的人靠拢,同时又巧妙地保持着一个“忠君爱国、锐意进取”的年轻士子形象。这是一种极其精密的算计,每一步都如履薄冰。

他清楚地知道,春闱不同于秋闱,这里汇聚了全国的精英,竞争更为激烈,背后的关系也更为错综复杂。仅凭才学,已不足以确保万无一失。他必须动用一切可以动用的资源,包括顾家在京的人脉,包括那位“潜在”的岳父周学政的影响力。

他像一个最冷静的棋手,在踏入考场前,已然在脑海中推演了无数遍可能出现的局面,并准备好了相应的对策。情感、好恶、是非观,这些可能影响判断的因素,早已被他彻底摒除。他的目标清晰而冷酷:高中进士,踏入仕途,获得权力。

期间,他曾偶遇几位在省城结识的、志趣相投的举子。他们热情地邀他参加文会,谈论时局,言辞间不乏对官场腐败、时局艰难的激愤之语。顾望舒只是微笑着聆听,偶尔附和几句不痛不痒的话,却绝不深入。他清楚地知道,这些“清流”之论,于他此刻的目标无益,甚至可能带来不必要的麻烦。

他的谨慎与沉稳,超乎年龄的成熟,让带他出来交际的顾家世交都暗自点头,认为此子前途不可限量。

然而,无人知晓,在这副完美无缺的面具之下,是怎样一颗在黑暗中无声咆哮、被自身选择所撕裂的灵魂。每当夜深人静,他独对孤灯,看着镜中那张日益陌生、只剩下野心与冷静的脸,一种巨大的虚无感便会将他吞噬。他走的越快,离那个曾经的自己就越远;他算计得越精,内心那片荒原就越是冰冷彻骨。

但他没有退路。箭已搭在弦上,蓄势待发。无论前方是锦绣前程,还是万丈深渊,他都只能,也必须,离弦而去。

春闱前夜,京城下起了淅淅沥沥的小雨。顾望舒站在别院的窗前,望着被雨丝笼罩的、模糊不清的皇城轮廓。雨水敲打着屋檐,发出单调而寂寞的声响。

他想起澄园书房里那盆早已枯萎的兰草,想起老槐树下那个无望的树洞,想起那个清冷决绝的背影……过往的一切,如同这窗外的雨景,模糊而遥远。

明天,将是他人生的又一个分水岭。

他缓缓抬起手,隔着冰冷的窗玻璃,虚虚地描摹着远方那一片象征着权力核心的、黑暗的轮廓。

眼神,冷冽如刀,坚定如铁。

再无半分犹豫,半分波澜。

离弦之箭,一去不返。

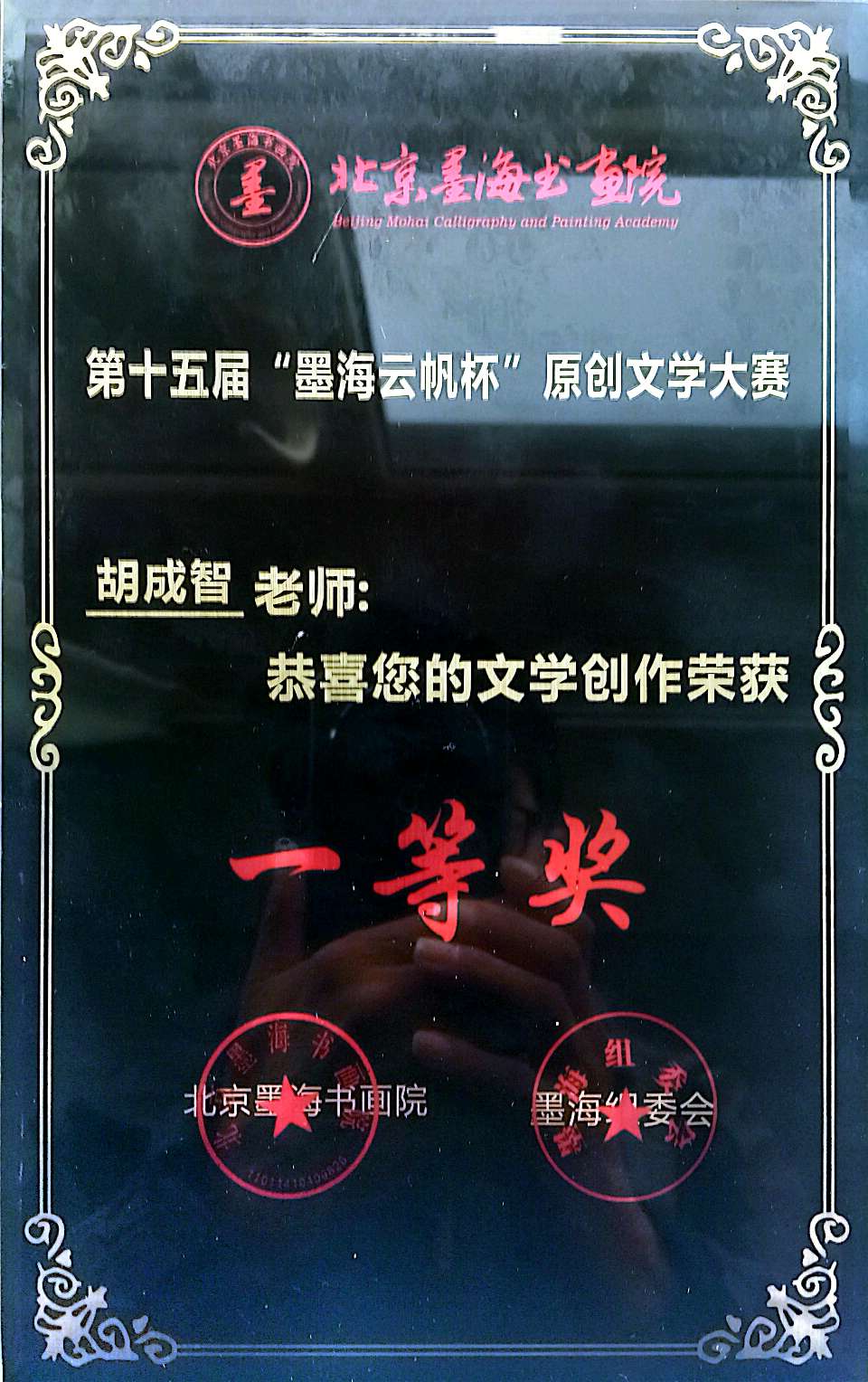

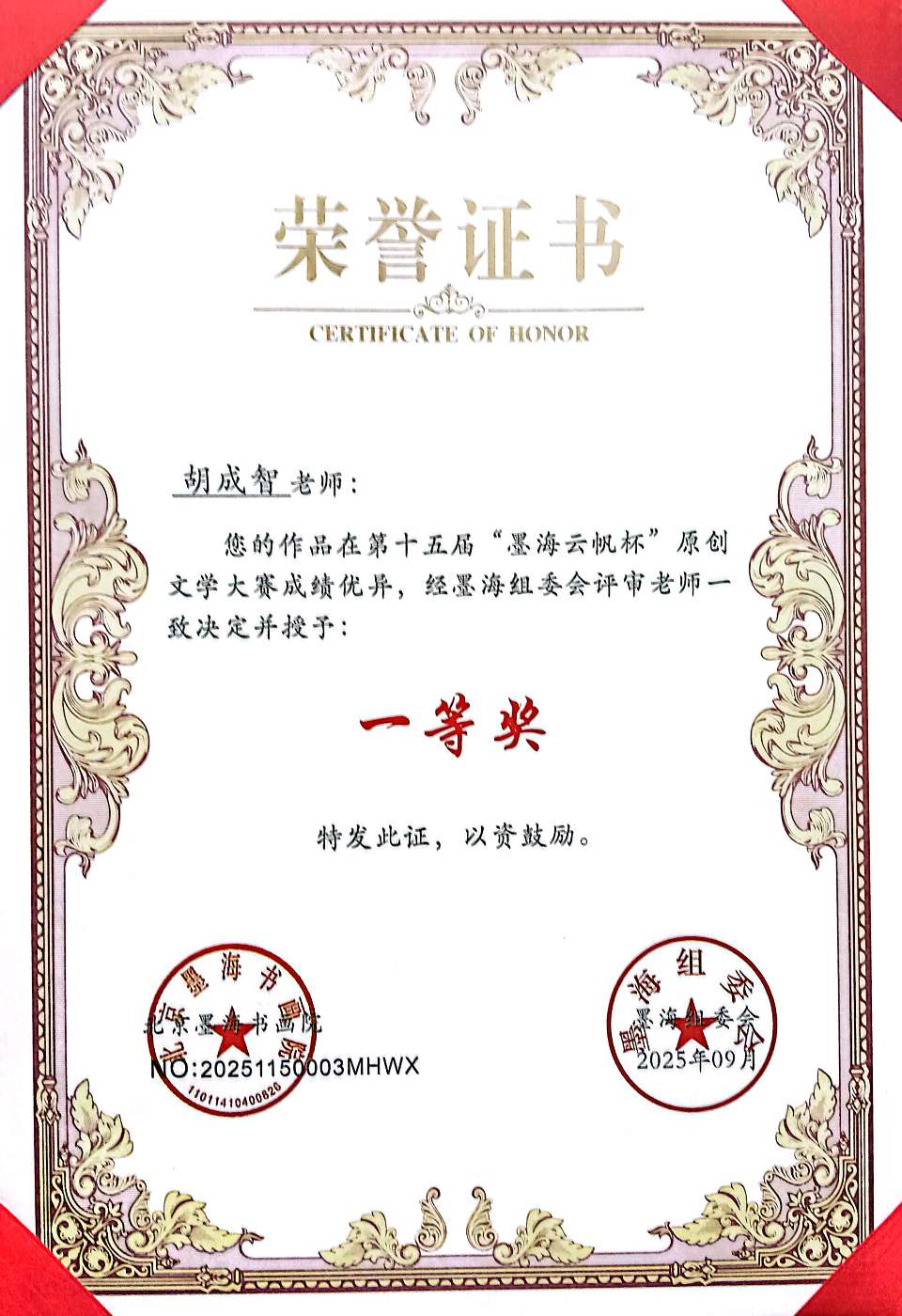

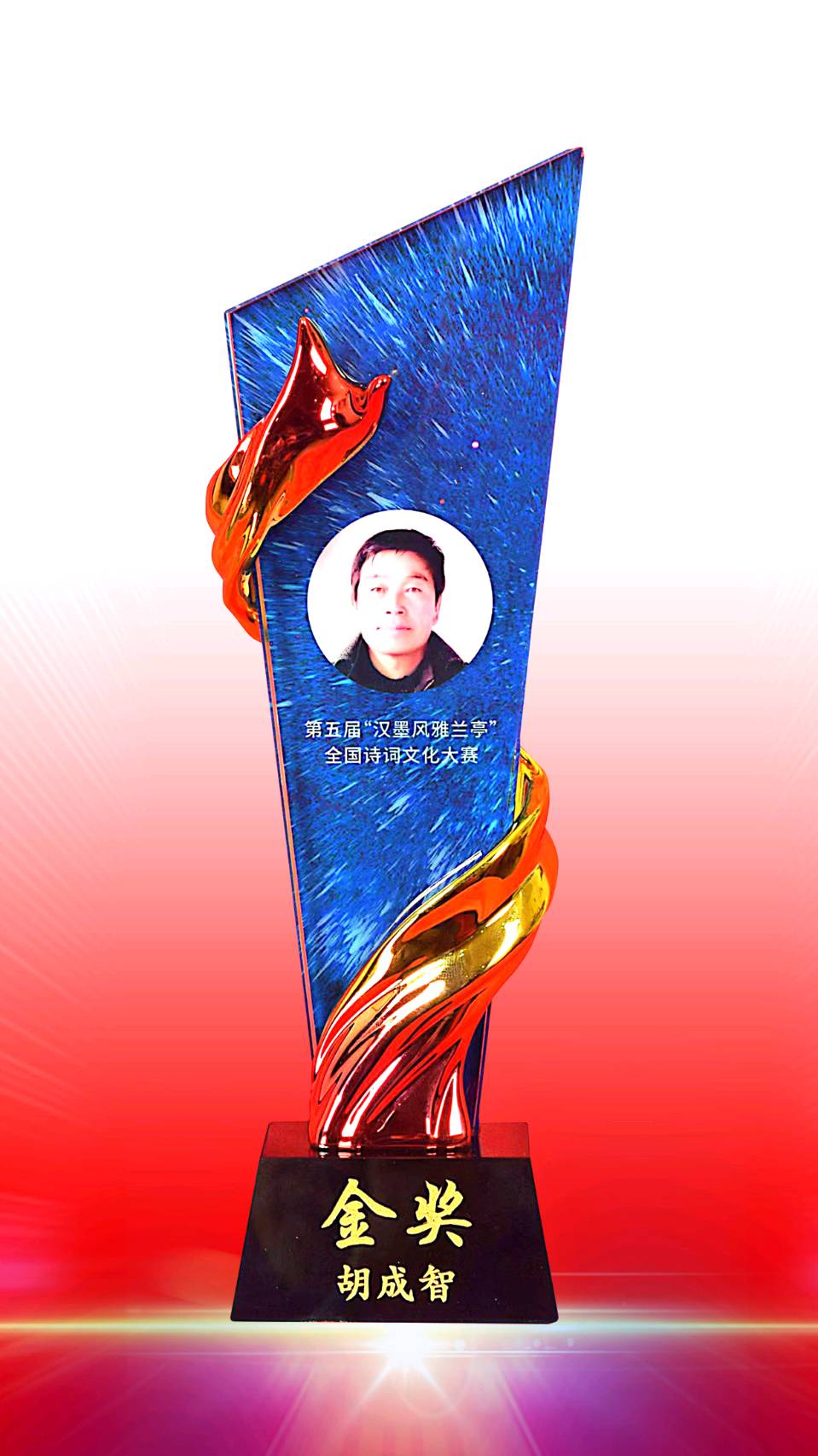

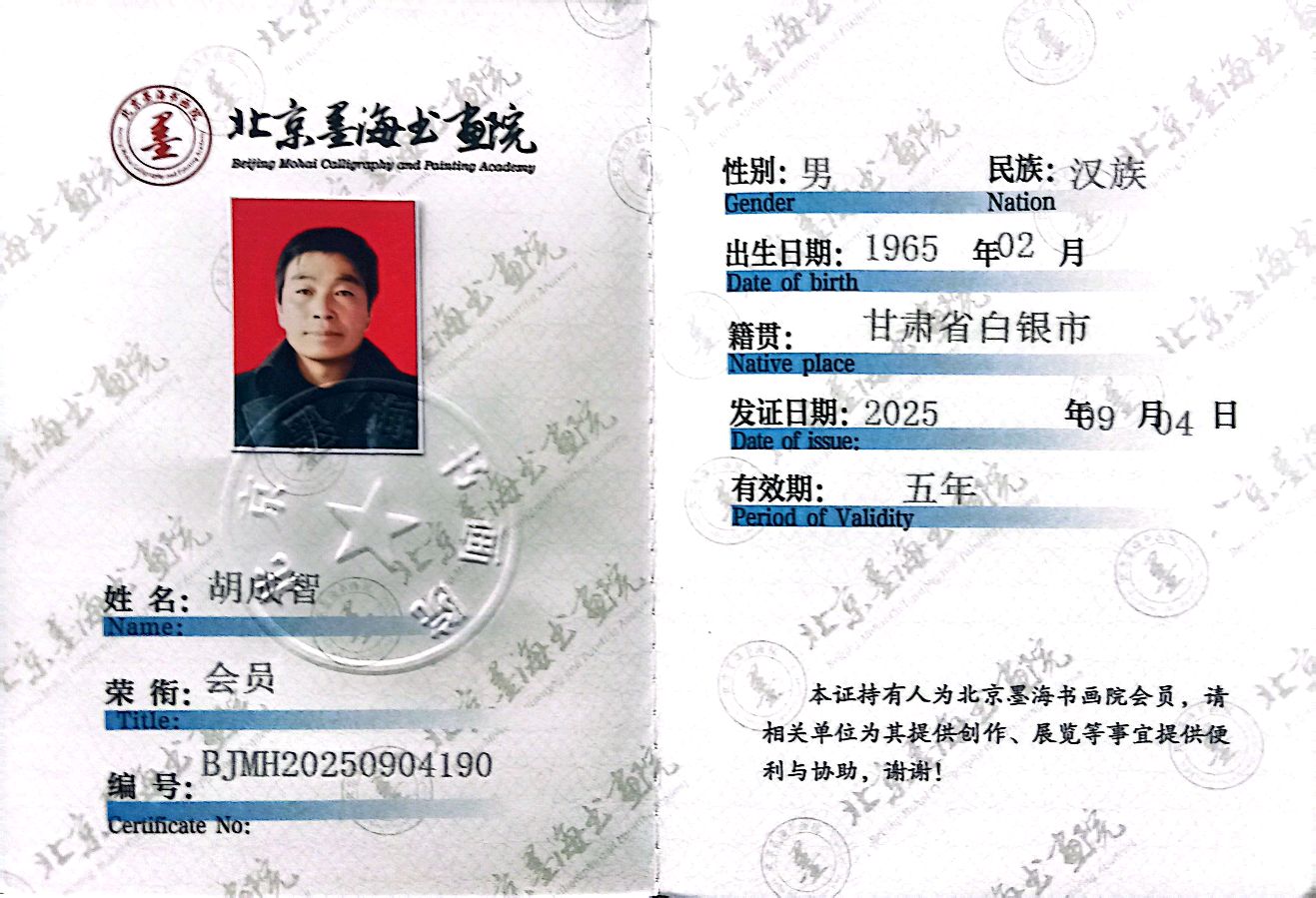

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词荣获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获得一等奖。“2024——2025年荣获《中国艺术家》杂志社年度优秀作者称号”荣誉证书!

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点