金石为韵 山海成篇

——丁再献骨刻文集联与王安龙的跨界人生

刘唐山

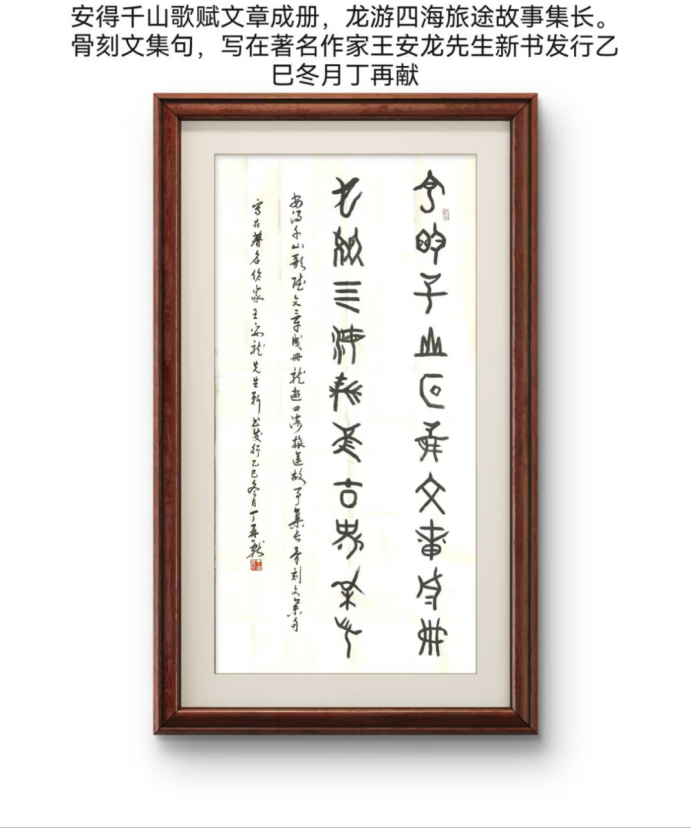

安得千山歌赋文章成册

龙游四海旅途故事集长

这是著名文化学者、东夷骨刻文破译宗师丁再献先生,以其破译的东夷骨刻文字集成一副十言对联。当五千年前的东夷骨刻文,遇见当代诗人、书法家王安龙的新作《踏歌行》座谈会;金石古拙的文明密码,化成一副嵌名藏头的联语——这不仅是一场文字的艺术,更是一次跨越时空的精神对话。丁再献先生以破译的骨刻文字,为工程专家、文化行者王安龙先生题赠十言联,让远古的符号在新时代焕发诗意光芒,见证了一名山东汉子如何在科技与人文、实干与情怀之间,走出属于自己的"踏歌"人生。

葛文学(右一)讲话

"安得千山歌赋文章成册,龙游四海旅途故事集长。"这副由东夷骨刻文破译宗师丁再献先生集成的十言联,以古老的文字载体,为当代文化行者王安龙题赠,其意义远超寻常文人唱和。上联"安"字起笔,既嵌名号,亦寓求索之志;下联"龙"字呼应,似龙游海之姿巧妙的将王安龙先生名字“安龙”融入上下联首字,这就是人们常说的藏头对联。联语平仄相协,句式工稳,更以"千山"对"四海"、"歌赋"对"旅途",将地理空间与人文创作巧妙勾连,形成时空的双重张力。丁再献以破译自上古的骨刻文字为基,让先民刻骨纪事的金石之气注入当代诗心,仿佛令五千年前的文明曙光为今人的笔墨作证。这副联不仅是文字的馈赠,更是一场古与今的握手、史与诗的交融。

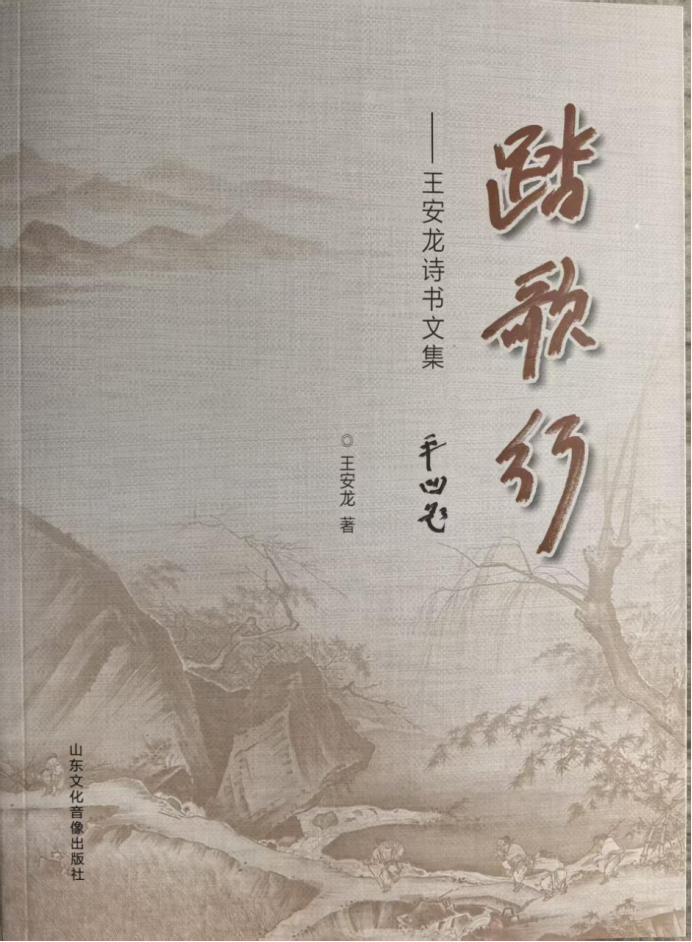

会议现场

二、从科研攻坚到文化深耕:王安龙的"踏歌行"人生联中"千山”对“四海"的壮阔意象,恰是王安龙人生的真实写照。1954年生于济南章丘的他,早年投身港口工程科研,主持国家"六五"海冰遥感攻关,破解黄骅港泥沙淤积难题,荣获国家科技进步奖;转身仕途后,他主导滨州港从滩涂荒芜崛起为区域枢纽,展现科技报国的实干担当。然而,这位工科专家始终未忘人文初心。作为书法家、诗人,他出版《牧潮之歌》《诗梦人生》《踏歌行》等多部作品,笔墨间既有泉城山水的灵秀,亦有工程生涯的坚韧。丁再献先生联中"歌赋文章成册""旅途故事集长",正是对其文理兼修、知行合一人生境界的精准概括。三、联语与人生的互文:何以成就"金石不朽"?丁再献的这副集东夷骨刻文对联,与王安龙的跨界人生形成深刻互文。联语以金石为载体,正合王安龙工程生涯的扎实与永恒;而"旅途故事"的绵长,则呼应其行遍山河、以文纪实的创作主线。这种融合,恰如王安龙本人——科技赋予其格局与理性,人文滋养其情怀与温度。

杨文学(左)主持会议,右为王安龙先生

贾平凹以"踏歌行"三字凝练其精神,而丁再献则以骨刻文联语为其加冕。二者共同揭示了一条生命轨迹:以实干筑牢根基,以文艺点亮征途,方能真正实现"文章成册""故事集长"的永恒价值。而“集长”二字,又是取王羲之兰亭序中“群贤毕至,少长咸集”之意,用典意境恰到好处。总之:丁再献的骨刻文楹联,不仅为王安龙的文集《踏歌行》添上金石之韵,更以古老文明的重量,为一位当代工程专家与文化行者的生命史诗作注。字里行间,可见千山跋涉的坚韧,亦闻四海踏歌的豪情——这正是山东汉子"担得起重任,写得出风华"的生动写照。综合评价丁先生这副集骨刻文成联,短短二十字,概括了王安龙先生的诗意人生,又以骨刻文书法艺术的形式表达出来,实为一副难得的佳联。

王安龙(左)接受丁再献先生赠联

茶水分离 市树市花,扫码聆听超然楼赋

超然杯订购热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、各种画册、国内单书号

丛书号、电子音像号、高校老师、中小学教师

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售

图书、画册、编辑、出版