第五十三章 融雪

春日的阳光,带着久违的、几乎被遗忘的暖意,透过破败的庙门和窗棂,斜斜地照进山神庙内。光影中,尘埃如同微小的精灵,在光束里缓缓浮动。庙檐上的积雪融化成水,滴滴答答,敲击着地面和残破的石阶,奏响了一曲清脆而充满生机的乐章。

这声音,听在沈家幸存者的耳中,不啻于仙乐。

沈文谦靠坐在铺着干草的墙角,身上裹着虽然破旧却被浆洗得干干净净的薄被。他微微仰起头,感受着那阳光落在脸上带来的、痒酥酥的暖意,深深吸了一口带着泥土解冻气息和草木萌发清香的空气。这气息,将他肺腑间积攒了一整个寒冬的阴冷与污浊,都涤荡了不少。

他的目光,落在庙门外。可以看到,远处山峦的雪线正在明显后退,大片大片深色的、湿润的土地裸露出来,一些性急的野草已经冒出了嫩绿的尖芽。冻结的河面也失去了往日钢铁般的坚硬,边缘处开始融化,露出下面潺潺流动的、泛着粼光的活水。

生机,正在这片被严寒统治了数月的大地上,不可阻挡地复苏。

沈知白端着一碗刚刚熬好的、散发着淡淡药香和米香的稀粥走进来,看到父亲正望着门外出神,脸上似乎也多了几分血色,心中不由一喜。

“父亲,喝点粥吧。今天在里面加了些刚采来的荠菜,很鲜嫩。”他小心翼翼地扶起父亲,将温热的粥碗递到他手中。

沈文谦接过碗,手指感受着陶碗传来的温热,慢慢地、一口一口地喝着。粥很稀,米粒不多,但那荠菜的清新味道,却仿佛带着整个春天的气息,滋润着他干涸的味蕾和近乎麻木的肠胃。

“路……怎么样了?”他喝完粥,将空碗递给儿子,声音虽然依旧沙哑,却比前些日子多了些力气。

“融雪很快,但地面泥泞不堪,河道里也多是浮冰,现在走还太危险。”沈知白回道,“不过再等上十来日,待地面干爽些,河水也平稳了,我们就可以动身了。”

沈文谦点了点头,目光再次投向门外那一片欣欣向荣的景象。融雪的过程,或许泥泞,或许还有反复的春寒,但寒冬的堡垒已然被攻破,温暖与生机终将主宰这片土地。

他们离开这苦寒之地,南下寻找新生机的日子,已经不远了。

第五十四章 南望

嘉杭城的春天,来得远比北方要早,也要温软得多。垂柳早已抽出嫩黄的细芽,桃花、杏花次第开放,将庭院点缀得一片姹紫嫣红。运河的水位因春汛而上涨,船只往来如织,码头上装卸货物的号子声、小贩的叫卖声、酒肆里传出的丝竹声,交织成一派太平盛世的繁华景象。

林府的书房内,轩窗敞开,带着花香的暖风徐徐送入。林慕云坐在宽大的紫檀木书案后,身上穿着一件料子轻薄的春衫,外面罩着件杭绸直裰。他手中拿着一份刚从北方传来的、关于今春漕运和各地商情的简报,目光落在上面,却久久没有翻动一页。

他的面前,摊开着一幅巨大的、新绘制的南方水系与城镇图。上面用朱笔清晰地标注出了林家已经建立起的商业据点和正在拓展的航线网络。林焕章站在一旁,正向父亲汇报着近期的生意进展和未来的规划。

“……苏杭两地的丝市已经基本被我们掌控,下一步,孩儿打算沿着运河南下,将景德镇的瓷器、徽州的茶叶也纳入我们的贩运体系。另外,海路方面,与闽浙海商的接洽也有了进展,若能打通关节,利润将更为可观……”

林焕章的声音沉稳而充满自信,指点江山,意气风发。他描绘的,是一个庞大的、足以让任何商人为之倾倒的商业帝国蓝图。

林慕云安静地听着,偶尔微微颔首,表示知晓。儿子的能力,他毫不怀疑。林家在他的执掌下,不仅迅速在南方站稳了脚跟,其势头的迅猛,甚至超过了在临州鼎盛之时。

然而,听着这蒸蒸日上的汇报,看着眼前这锦绣的画卷,林慕云的心中,却泛不起丝毫的波澜。他的目光,不由自主地越过摊开的地图,越过洞开的轩窗,投向了遥远的、北方的天际。

那里,冰雪应该也开始融化了吧?道路是否依然泥泞难行?那些消失在雪原中的踪迹,是否会在某个春暖花开的日子里,重新出现?

南方的繁华,如同这窗外盛开的繁花,绚烂,却似乎隔着一层无形的屏障,无法真正触及他的心底。他的灵魂,仿佛有一部分永远地留在了北方,留在了那片莽莽苍苍的烟雨与冰雪之中,伴随着那个生死不明的故友,一同漂泊。

“父亲?”林焕章察觉到父亲的走神,停下了汇报,关切地唤了一声。

林慕云收回目光,落在儿子年轻而充满朝气的脸上,勉强扯出一丝极淡的笑意:“嗯,你做得很好。就按你的想法去办吧。”

他重新拿起那份简报,目光却再次变得空洞起来。

南望,望不见故人踪。这满眼的繁华,终究填不满心头的那片空茫。

第五十五章 残简重光

北地山神庙的夜晚,不再像寒冬时那般死寂可怕。虽然春寒料峭,但空气中已没有了那种能冻结灵魂的凛冽。篝火在庙堂中央燃烧着,偶尔爆出一两声噼啪的轻响,映照着围坐在一起的沈家众人脸上那劫后余生的疲惫,以及对未来的些许期盼。

沈文谦的精神好了许多,已经能够靠着墙壁坐直身体。他让沈知白将那卷用油布包裹的《守城录》残卷取来,放在膝上。在跳跃的火光下,他伸出那双依旧瘦削、却不再像之前那样冰冷僵硬的手,极其缓慢地、一层层地,解开了油布的系绳。

所有人的目光都聚集了过来,带着一种近乎神圣的肃穆。他们都知道,这卷残破的稿本,是父亲(祖父)用生命守护下来的,是沈家文脉的象征,也是他们所有人精神上的支柱。

油布被完全揭开,那卷历经江水浸泡、烈火烘烤、严寒冰冻的皮纸手稿,终于完全呈现在众人面前。曾经坚韧的皮纸变得绵软脆弱,边缘卷曲破损,许多地方留下了无法消除的水渍和烟燎的痕迹。墨迹与朱批大片晕染、褪散,许多字迹已然模糊难辨,如同历史的伤疤。

沈知白忍不住别过头去,心中一阵酸楚。这残破的模样,仿佛是他们沈家如今境况的写照。

然而,沈文谦的目光,却异常平静,甚至带着一种近乎温柔的专注。他的手指,虚悬在那些模糊的字迹之上,小心翼翼地,生怕自己的触碰会给这脆弱的纸张带来进一步的伤害。

“你们看这里,”他轻声开口,声音在寂静的庙宇里显得格外清晰,指向一处墨迹与朱砂混杂、几乎糊成一团的地方,“这里,原本是文信国公批注‘民心可用’四字,旁书‘守城在先守心,心散则城破,心聚则城存’。”

他的手指缓缓移动,指向另一处勉强能看出骨架的字迹:“这里,论及巷战之法,虽字迹漫漶,但其意尚存,在于‘因地制宜,出其不意’。”

他又指向一处破损的边缘:“此处虽残,然‘宁为玉碎,不为瓦全’之气节,跃然纸上,呼之欲出。”

他就这样,一点一点地,凭借着记忆和残存的痕迹,为家人们讲解着这卷残稿上曾经承载的思想、气节与风骨。火光映照着他清癯而虔诚的侧脸,也映照着那卷满目疮痍却又重若千钧的手稿。

“书,虽残破至此。”沈文谦最后总结道,目光扫过在场的每一个家人,声音不高,却带着一种振聋发聩的力量,“然其精神不灭,其风骨长存。我沈家世代守护的,并非这些故纸本身,而是这纸张背后,那股支撑我华夏文明屡遭劫难而不堕的……浩然正气!”

“只要这口气还在,”他轻轻抚摸着残卷,如同抚摸着初生的婴儿,“我沈家,便不算亡。这文脉,便不算绝!”

篝火噼啪,映照着众人眼中重新燃起的、坚定的光芒。残简虽破,其光重燃,照亮了这破庙,也照亮了他们南下之路的前方。

第五十六章 启程

冰雪彻底消融,道路变得干爽。和煦的春风吹绿了山野,各色野花星星点点地绽放,空气中弥漫着万物生长的蓬勃气息。北地的春天虽然短暂,却充满了告别严冬、奔向新生的决绝与力量。

废弃的山神庙前,沈家众人已经收拾好了行装。所谓的行装,其实也简陋得可怜——几个打着补丁的包袱,里面装着仅剩的、浆洗得发白的衣物和一点点干粮;几根结实的木棍,既是拐杖,也是防身的武器;还有那卷被沈文谦视若性命、用油布严密包裹好的《守城录》残卷。

老渔夫也要与他们分别了。老人执意不肯再接受沈家任何馈赠,只是红着眼眶,拉着沈文谦的手:“后生……不,沈老爷,你们一家都是好人,必有后福。俺……俺就回俺那破船上去啦,好歹……是个家。”

沈文谦心中感慨万千,紧紧握了握老渔夫粗糙的手:“老丈,救命之恩,收容之德,沈某没齿难忘。他日若有机会……”

“不说这些,不说这些。”老渔夫摆摆手,用袖子擦了擦眼角,“路上保重!保重!”

沈知白和几个男丁最后一次检查了行李,确认没有遗漏。女眷们则默默地看着这片他们赖以度过最艰难寒冬的破庙,眼神复杂,有不舍,有感慨,更多的是一种告别过去的决然。

沈文谦在儿子的搀扶下,最后望了一眼这间山神庙。庙宇依旧破败,但在他的记忆中,这里却承载了绝望中的希望,死亡边缘的重生,以及家族精神的再次凝聚。

他转过身,目光投向南边那蜿蜒的、通往未知远方的道路。阳光正好,将前路照得一片明亮。

“我们走吧。”他轻声说道,语气平静而坚定。

沈知白用力点了点头,搀扶着父亲,迈出了南下的第一步。其他家人紧随其后,队伍沉默却异常坚定地,踏上了这条充满未知、却也孕育着新希望的旅程。

身影,在春日明亮的阳光下,被拉得很长。他们离开了这片给予他们庇护也带给他们磨难的北地,向着南方,向着那莽莽苍苍的未来,一步一步,坚定地走去。

身后,是逐渐远去的山神庙和伫立挥手的老渔夫。

前方,是等待着他们的,新的烟雨人生。

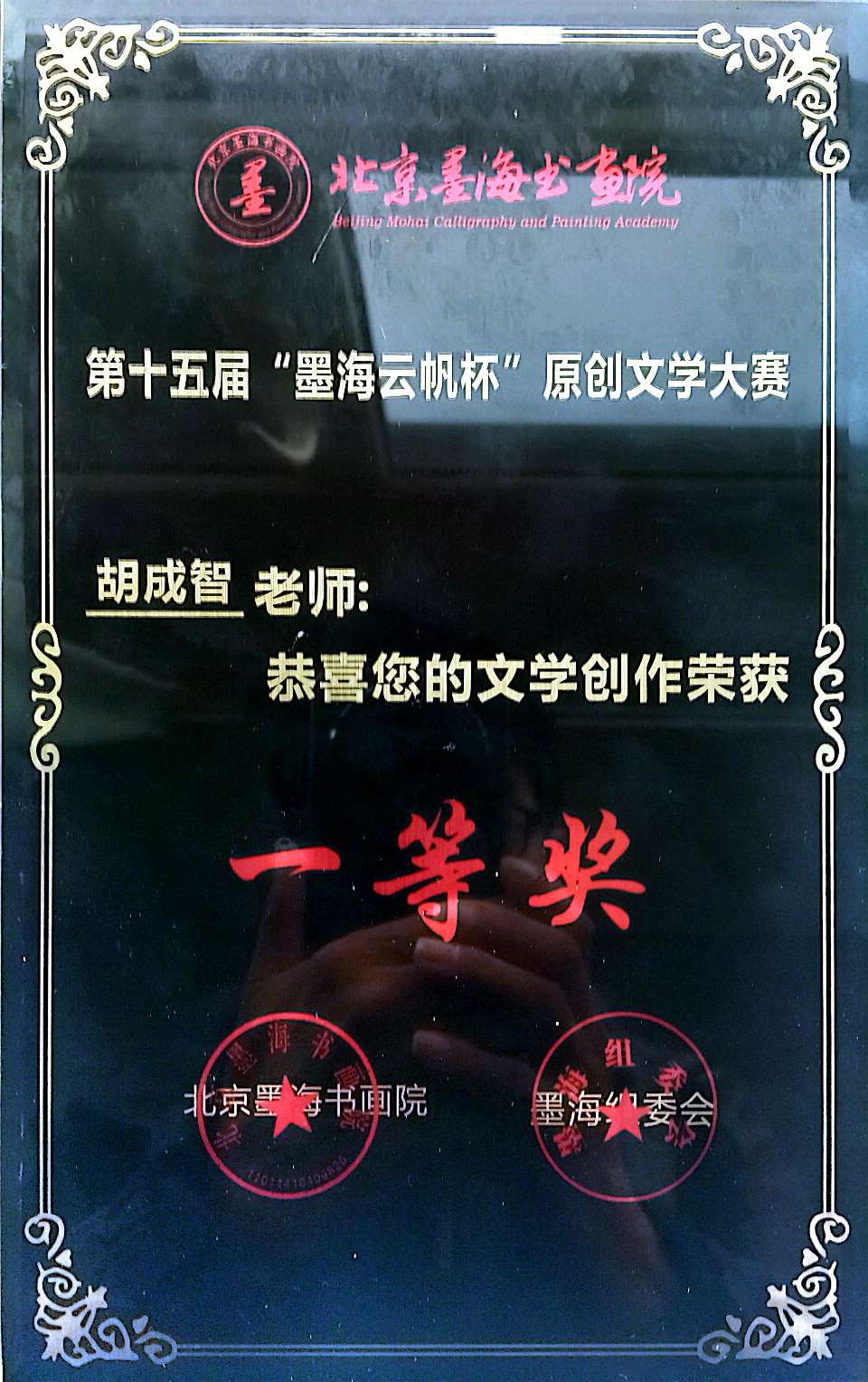

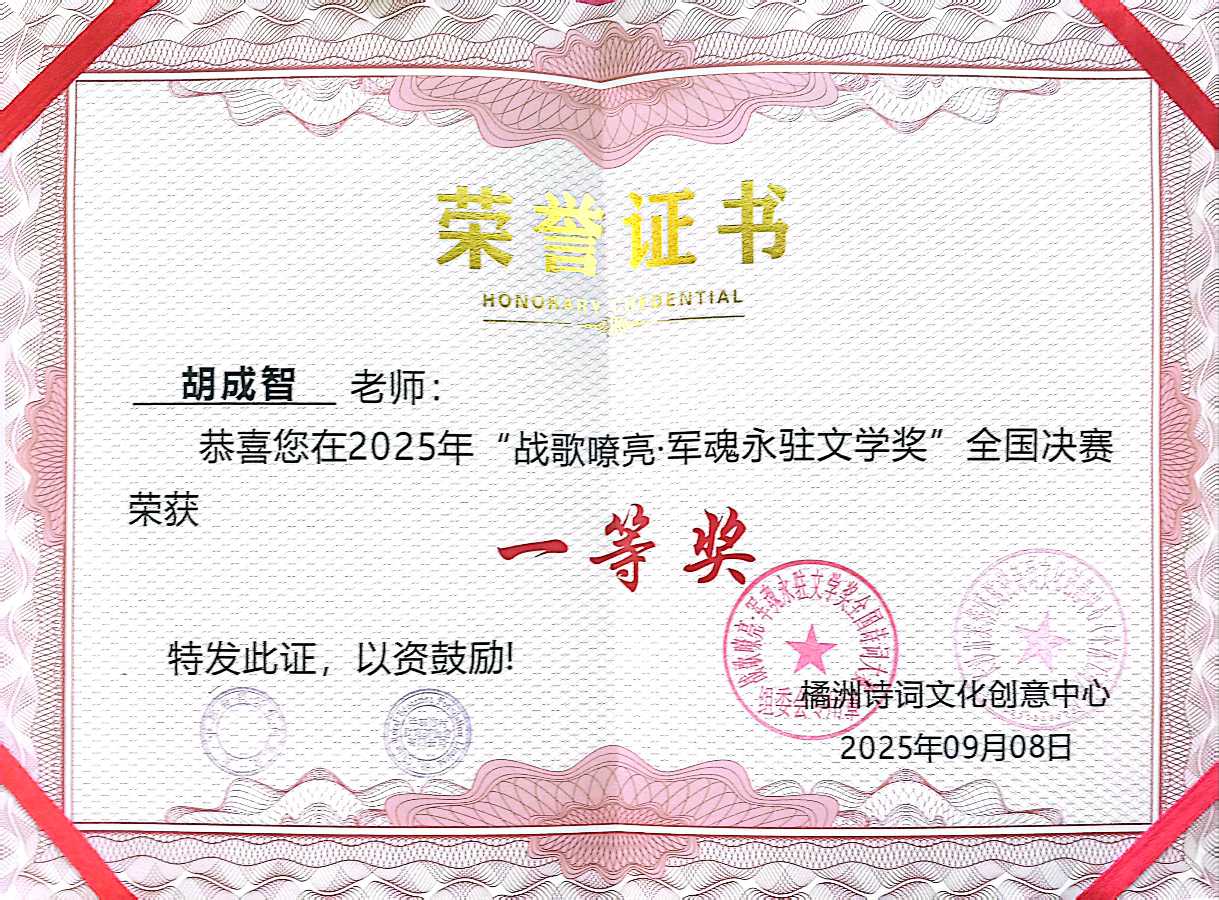

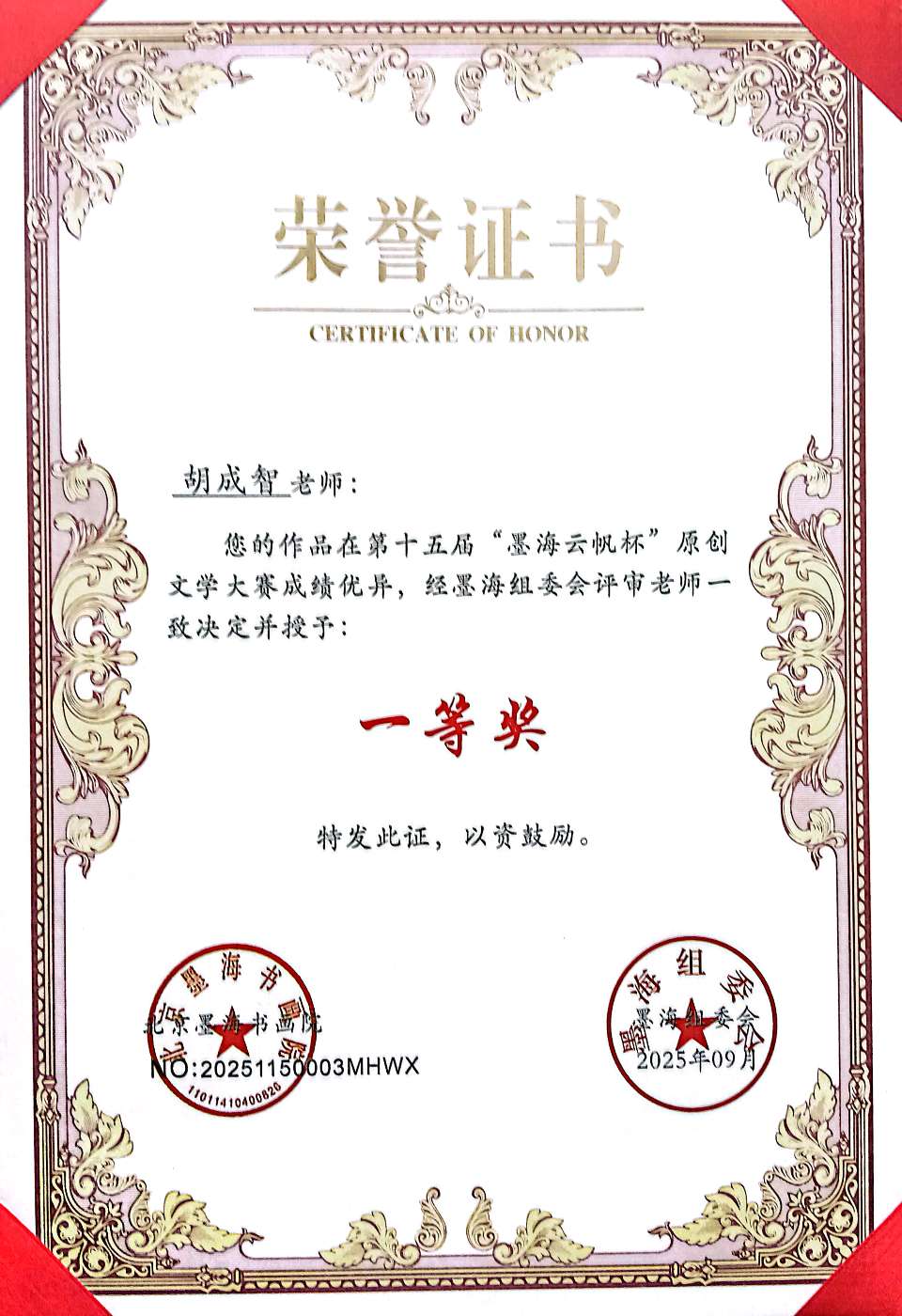

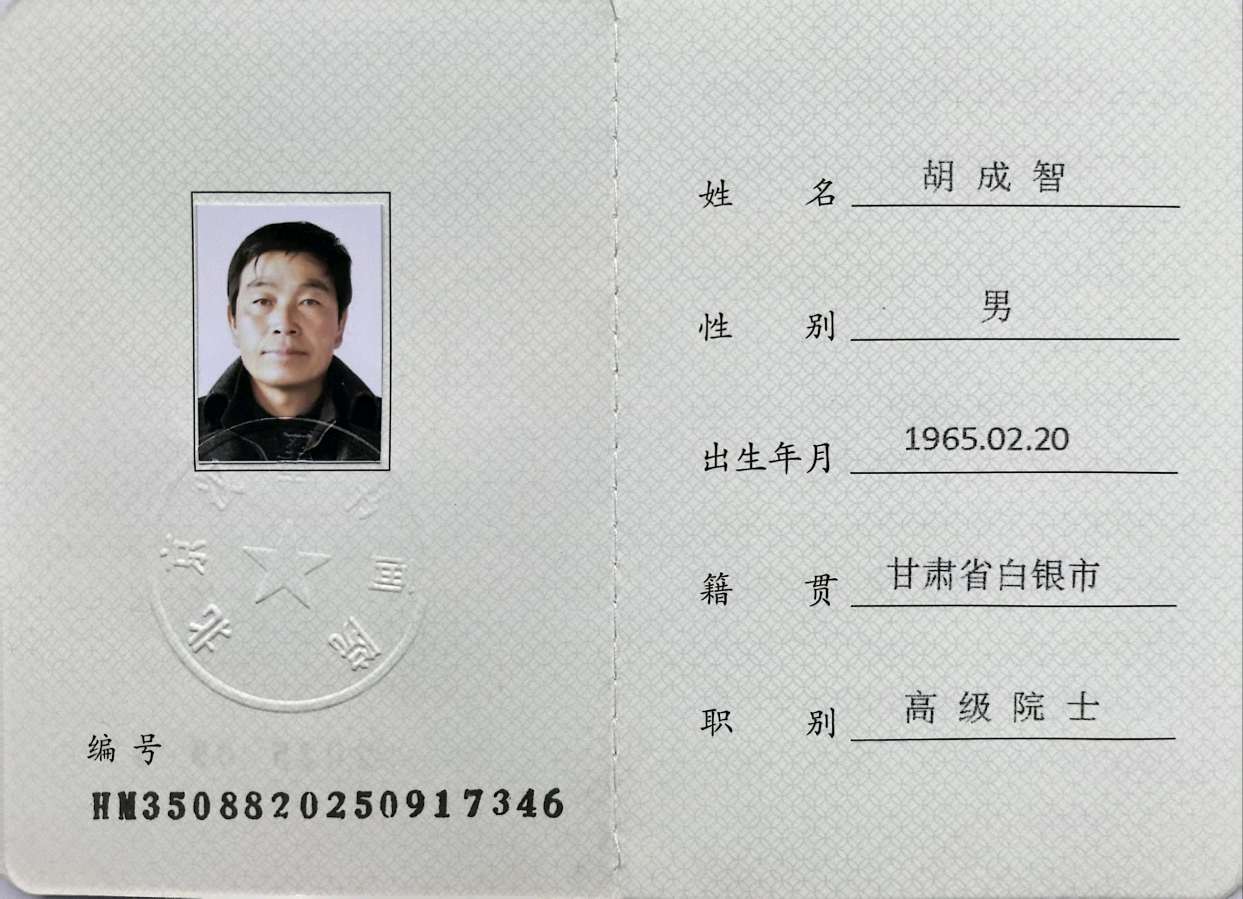

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获奖。

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点